土地财政没那么糟糕 #W15

一

北宋王安石变法时,和司马光争论。

王安石说,善于理财的人,不给老百姓增加赋税,也能增加财政收入。

司马光说:

“天地所生财货百物,不在民,则在官,彼设法争民,其害乃甚于加赋。

”

司马光的话,说对了一半。

对的一半是,王安石变法确实是与民争利,确实比加税危害还大。

错误的一半是,天地之财,也有可能既不在民,也不在官。

在哪里呢?

在虚空中,在损耗中。

如果把这部分财富挖掘出来,的确可以做到不加税还能增加财政收入,这就是所谓的“增量改革”。

当然,王安石做的不是增量改革。

倒是南宋的开创之君宋高宗赵构,很懂得增量改革。

例如,北宋是不重视海贸的,关税极重。

但到了南宋,赵构非常重视海贸。

他降低了海贸的关税,保护海贸。

赵构说:

“市舶之利最厚,若措置得当,所得动以百万计。

”

关税占到南宋财政收入的十分之一。

没有这笔钱,南宋未必能做到和金国长期对峙。

而这笔钱,以前是没有的,是增量。

对于老百姓来说,以前受到抑制的海贸生意,现在可以做了,老百姓也获得了增量。

这确实做到了“不加赋而财用足”。

而在宋高宗之前,海贸的利益既不在官,也不在民,而是被白白浪费掉了。

二

中国的室场经济改隔,从农村土地联铲承包责任治开始。

农村土地承包一年之后,农民就从忍饥挨饿,变成基本能吃饱了。

这一年时间,并不是乡镇干布去帮农民开垦了新的田地,也不是他们去帮农民种田了。

财政当然也受益了。

原来领导要为粮票、菜篮子发愁,几年之后就不需要发愁了。

土地还是还是那些土地,人力还是那些人力,只是,农民有了使用权、收益权,粮食马上就多出来了,这就是增量改革。

而在这之前,土地所蕴含的巨大财富,处在闲置的状态,无论是老百姓还是财政部门,都没得到好处。

一块土地,在多大程度上是财富、是值多少钱的财富,不仅仅取决于它的物理形态,还取决于它的产权状态。

农村土地承包治改隔之后,城市里的土地增量入市也是风起云涌。

深土川是走在前面的。

学者赵燕菁举过一个例子。

“

深土川

经济特驱从罗湖启动,规划建设一个0.8平方公里、后来扩到1.1平方公里的区。

按当时造价至少需要3亿资金,郭嘉只给了3000万贷款,其他必须自己解决。

作为罗湖开发指挥布副指挥长的骆锦星,提出一平方米收取土地使用费5000元,外商独资进行建设。

合同签订后要交50%,剩余的款项在卖楼花时全部交齐。

后来租出去的5块地,收回5亿多元。

”

同样一块土地,计画经济下是闲置的,现在把它从闲置状态改为由流入市场使用,增量马上就出来了。

外商、财政分享增量,大家都得到好处。

深土川的做法后来被广泛地学习。

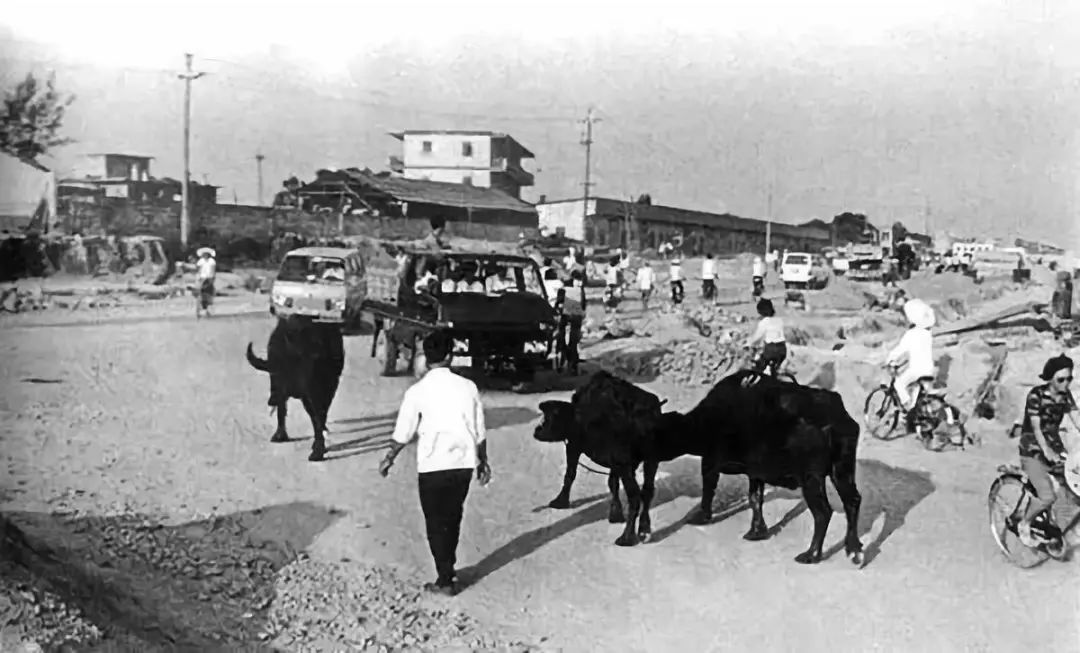

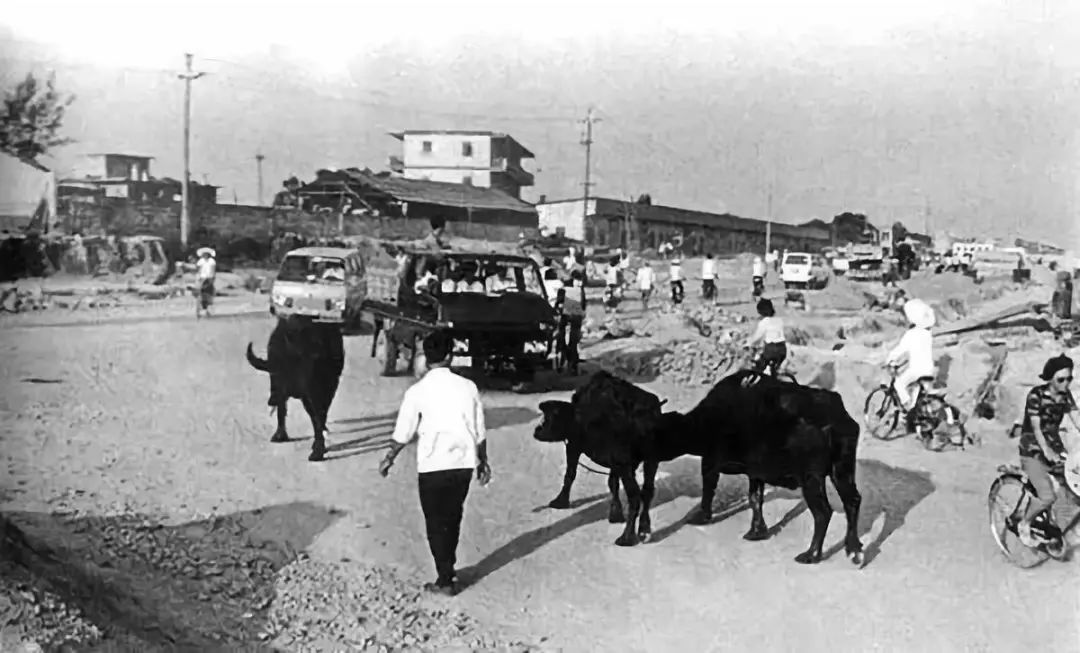

1990年代到2000年初,城市土地增量入市的盛况,今天的人们很难再看到了。

北京某大学,把闲置土地拿出来,和一个企业合作,企业负责全资建办公楼,企业免费使用20年后,办公楼交还学校。

某西北城市的出版社,把一块土地拿出来,开发商全资建住宅销售,出版社员工每人可以免费分一套大三居室,社领导可以分到一套别墅。

……

如果没有那些年土地增量的急速入市,很难说今天的城市建设会是什么样子。

当闲置土地变成财富,哪怕财政部门一分钱税都不收,也是合算的。

为什么?

因为土地由闲置状态变成财富,企业就能发展得更好,税基更大,即便税率下降,财政部门也能获得比过去更多的收入。

领导对增量改革的洞察是非常透彻的。

2013年1月5日,总理说:

“当下,我们要多做增量改革,使改革顺利有力地推进,才能得到更多人的支持,形成更广泛共识。

”

当然,也有人认为这种情况不好。

例如,凭什么领导分别墅、员工分三居室?

这不是很不公平吗?

还有人认为,这样的土地开发模式,很难监管,滋生腐败。

还有个学者,痛批“土地贱卖”。

土地贱卖,难道不比闲置更好吗?

土地产权进入市场,难道不是对老百姓更有利吗?

三

2002年5月,国土资源布发布第11号令,明确规定,包括商业、旅游、娱乐、商品住宅用地的经营性用地必须通过招拍挂方式出让。

2004年,国土资源

布

颁布第71令,规定2004年8月31号以后,所有经营性用地出让全部实行招拍挂制度。

这就是当年开发商所称的“831”大限。

土地增量入市的速度慢下来了。

很难说这对财政就是有利的。

尽管招拍挂明面上增加了财政收入,但由于财富增量变慢,税基扩大的速度也变慢,所以也不清楚,短期来看,财政是否真的因此而增收了。

而长期来看,则可以确定,财政并没有受益。

因为税基扩大是可以滚雪球的,但土地拍卖收入是一次性的。

但毕竟,土地拍卖收入是明面上的、看得见的庞大收入,这笔收入,渐渐被称之为“土地财政”,并受到多方批评。

例如,认为土地财政抬高了房价。

前面提到的学者赵燕菁,曾撰文为土地财政辩护。

赵燕菁认为,所谓的土地财政,其实是土地金融,是地方利用土地来融资建设城市。

“在过去的40年的时间里,土地金融不仅为地方政府,而且为整个中国经济发展创造了一个历史上从未有过的低息的融资环境。

”

“土地金融的结果,就是中国城市化的资本约束迅速消除,基础设施的建设速度惊人。

”

“廉价的资本支撑起中国空前规模的资本投入,持续几十年的高固定资产投资相对GDP占比,是历史上所有大国不曾有的。

”

在赵燕菁那里,土地财政简直是伟大的发明。

赵燕菁的观点是错误的。

土地财政确实能起到融资的作用,但其实,如果早点让更多的土地增量入市,那么,巨量的财富早就涌现出来了,地方完全可以有财力进行基础设施建设。

并且,很多基础设施完全可以交给市场去做。

只要有增量财富,自然就有人去把这个增量财富挖掘出来。

土地财政的最大弊端就是,释放财富增量的速度太慢了。

不能只看到“建设”,没看到“闲置”。

在利用土地融资搞建设的同时,多少土地在闲置?

如果赵燕菁的逻辑成立,那么可以把这个逻辑推演到农村土地上试试。

如果不是当初一下子搞土地承包,而是搞农村土地金融,把田地的使用权一点点卖出去,用融来的钱搞农村基础设施建设,会怎样?

会让农民继续为吃饭发愁。

会大大推迟经济发展。

把农村土地一下子承包出去,不闲置,不慢慢卖,是伟大的改革。

巨量的财富释放出来,搞农村基础设施建设也变得容易。