本文接上一篇:

苹果“增长飞轮”,成也萧何败也萧何?——苹果之殇谁之过(四)

在新大陆刚被发现的时候,海盗可以纵情驰骋,大显神通。但是到了各路人马跑马圈地完毕之后,就是组织严密,纪律严明的正规军的天下,再也没有海盗的生存空间。这就是为什么16-17世纪英国海盗昌盛一时,在18世纪销声匿迹。

英国史上最有名的皇家海盗:弗朗西斯·德雷克

从某种意义上说,一个新产业的开创,也就相当于新大陆的发现过程,这是乔布斯这样的创新海盗生存的沃土。

带有乔布斯创新基因的苹果,两次崛起分别借力于个人电脑产业的崛起以及智能手机产业的崛起。哪怕这两次之间的ipod时代,也是借力于mp3播放器产业的突然崛起。到了产业成熟期之后,就越来越是那些集团作战、组织纪律严明、综合实力较强的公司或者产业集群的天下,比如华为。

苹果以及乔布斯的故事,很像百年前美国的另一家著名公司——通用电气(GE)及其创始人,伟大的发明家托马斯·爱迪生。

托马斯·爱迪生

乔布斯和爱迪生在许多方面有相似之处:两者都比同龄人接受的教育要少,两者具有惊人的形象化思维,当做决定时,两者都喜欢倾听自己内心的声音,两者都有让员工战栗的暴躁性格(比如爱迪生打压特斯拉,乔布斯也没好到哪里去,苹果内部吐槽爱迪生的话得有一箩筐),两者都服务于几种不同的产品领域。

乔布斯去世后,《纽约客》杂志首页上发表了一篇文章,将乔布斯与爱迪生相提并论:

“二十世纪的托马斯·爱迪生谢幕了......乔布斯的苹果实验室创造或改造的技术——苹果电脑、苹果鼠标、苹果笔记本、苹果皮克斯(动画制作)、iTune、iPod、iPhone、iPad——的精彩程度足以媲美爱迪生的门罗公园。而且和爱迪生一样,乔布斯富于想象力的壮举也不是依靠市场调研所得到,他没有通过无穷的市场民调来获得消费者的需求。”

苹果和通用电气,这两家创立时间间隔一个世纪的伟大公司,都是产业大潮中的弄潮儿。这两家公司的发展轨迹,大致勾勒出美国制造业百年兴衰浮沉的历史。

从宏观尺度上看,可以把相隔百年的GE和苹果看做是美国产业发展这个大S曲线上的两条小S曲线。也许,我们可以从GE的发展历程中,窥见苹果的未来。

通用电气被巴菲特称为“美国

商业的象征”,

被人称为能够代表人类工业时代的标志性企业,也曾是美国最伟大的企业。

2001年,通用电气市值一度超越5800亿美元以上,盘中交易最高峰突破过6000亿美元,成为历史上首家市值突破6000亿美元的公司。而这一年中国的GDP刚刚达到1.3万亿美元,也就是说GE一家公司的市值,相当于中国一半的GDP!

有一个广为流传的段子,用来表达GE的多元化业务和GE的无处不在:9.11事件中两架由GE租赁的飞机,装载着GE生产的发动机,撞向了GE投资建造的两栋标志性大楼,大楼和飞机均在GE保险部门投保,现场的一切被GE公司旗下的NBC全国广播公司直播。

但在最近这些年里,这家明星公司却经历了125年历史上最严重的业绩滑坡。2017年道琼斯指数上涨25%,GE股价却下跌了45%,2018年以来又继续大跌26%,成为了连续2年表现最糟糕的道琼斯指数成份股。截至目前,GE公司市值约1124.75亿美元,相比18年前,已缩水8成,甚至已经被从道指成分股中剔除。

GE股票暴跌

我们不禁要问,曾经无比辉煌的百年GE,到底遭遇了什么困难?

与忽略时间因素只看当下的主流经济学不同,演化经济学对于历史过程特别重视,认为一切经济系统都是历史演化的结果,所有当下呈现的现象都能在历史中找到线索。因此

要理解GE的现在,首先要理解其历史。

乔布斯的成功,根植于第三次工业革命带来的信息化浪潮,爱迪生的成功则与第二次工业革命的电气化浪潮密切相关。

如果我们把乔布斯看做是创新的象征,那么爱迪生就是创新本身。

有人评价说:“爱迪生是一位从大局思考的概念构造师和一位意志坚定的求解者。”

他是人类历史上第一个利用大量生产原则和电气工程研究的实验室来从事技术创新的人。在此之前,发明创造都是个人单打独斗,创新是个

人灵感一现的偶发结果。

爱迪生在1876年建立的“门罗公园实验室”,“标志着集体研究的开端”。自此他开始组织专门人才分派任务,共同致力于一项发明,进行系统的,复杂的,品类繁多的技术研发工作,从而确立了现代企业以创新驱动发展的模式,大规模的技术创新才蓬勃发展起来。

爱迪生的“门罗公园

”

众所周知,爱迪生发明的留声机、电影摄影机、电灯对世界有极大影响。但

爱迪生对世界最大的贡献并不是电灯泡,也不是留声机和电影摄影机,而是另一项更具革命性的发明:他在1880到1882这不可思议的短短几年时间里,完成了全世界第一套商业化的发电、输电和变电系统。经济可靠的供电系统打开了电气时代的大门,随后,众多杰出的第二级发明才如雨后春笋般涌现,从高能灯泡到快速火车,从医疗诊断装置到制冷装置,从庞大的电化学工业到由微芯片控制的小小计算机皆如此。

爱迪生与特斯拉的电流之战(已被拍成电影,值得一看)

美国正是借力于电气化工业浪潮实现了弯道超车,成为世界第一强国!爱迪生及其建立的通用电气,是美国崛起的助推器,其意义可以比肩东印度公司之于大英帝国的意义。美国人对于爱迪生无比崇敬,也就在情理之中了。

比起以创新为使命的乔布斯,爱迪生的表现要更加极端,他可以说是纯粹为了创新而生。他一生的发明共有两千多项,拥有专利一千多项。比起办企业,爱迪生的兴趣可能更专注于创造新的事物,当一项发明做出来之后,他就马不停蹄地奔向另一项发明。

爱迪生的一生都在发明我们今天所谓的Beta产品,也就是开创了一条又一条的第二曲线,但是却很少对其进行连续性改进,因此只能勾起人一时的兴趣。在被市场抛弃后,竞争者又对他发明的产品进行改进并使其商业化,从中牟利。

可以说,爱迪生的大部分发明都是在为别人做嫁衣。

乔布斯的偶像汽车大王

亨利·福特,比爱迪生小16岁,是爱迪生的崇拜者和至交好友(爱迪生是乔布斯偶像的偶像,也是乔布斯的偶像 )。

福特曾调侃爱迪生是世界上最伟大的发明家却是最蹩脚的商人。爱迪生死后留下的遗产仅有12

00万至1800万美元,与他在技术史上的开创地位毫不相称。

顺便提一句,亨利·福特

这位美国历史上最重要的汽车大王,年轻时在爱迪生工厂里当了八年工程师。他业余时间研究出原型发动机后,找到爱迪生,后者给了他很大的鼓励并做了他的天使投资人,成为福特创业的一大助力。

爱迪生(右)与福特(左)是一对好基友

(但是,他对跟自己同一研究领域的特斯拉,则显得过于刻薄)

通用电气尽管诞生于爱迪生之手,但是它经营得并不好。1892年,摩根财团并购了爱迪生通用电气公司以及另外两家公司,通用电气正式成立,成为一家典型的摩根系企业。顺便说一句,前文提到的蓝色巨人IBM也属于摩根系。两次世界大战以及战后,随着美国产业的迅速扩张,通用电气步入发展快车道。

我们常说美国借着两次世界大战发了大财,迅速增强了实力,实际上这话并不准确,因为美国政府并不能从战争中拿到多少好处,真正发财的是美国的制造业公司,其中占大头的就是通用电气。

1939年,GE在美国国内所辖工厂只有三十几家,到1947年就增加到125家,1976年底在国内35个州共拥有224家制造厂,在24个国家共拥有113家制造厂,涉及发电、交通、装备制造、医疗、家电、金融等等行业,成为一个庞大的制造业帝国。

到了二十世纪八十年代,通用电气遭遇业绩严重下滑,机构冗余臃肿,公司涉足许多业务但是大都不挣钱,市场份额下滑严重。

究其原因,主要有如下两条:

其一,日本公司的崛起,从低端市场切入,不断蚕食了GE原本占有优势的许多行业,收音机、照相机、电视机、钢铁、轮船等等。

其二,当时世界经济与今天类似,遭遇到阶段性的发展瓶颈。第二次工业革命以来发展起来的各个产业已经发展成熟,已开发市场(当时中国为未开发市场)基本已经饱和,失去了增长空间。

里根政府为了解决经济问题,同时

应对来自苏联和日本的挑战,终结了二战以来的凯恩斯经济理论主导的宏观调控,全面拥抱新自由主义经济理论,采取了以“私有化、自由化、市场化”为特征的“里根改革

”。表面上看,里根带领美国走出经济低迷,赢得了冷战,被认为是美国的英雄,但是其后果是推动了金融自由化的泛滥,使得本已现出苗头的经济“脱实向虚

”进程大大加速了,为美国长期衰落埋下了祸根。

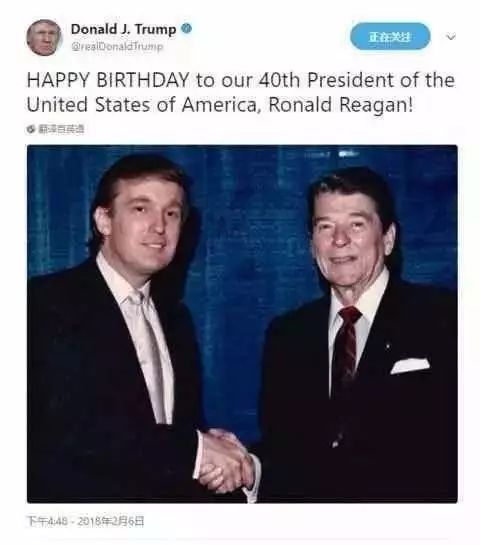

里根是美国现总统特朗普的偶像

这一进程在GE身上得到了集中体现。

1981年,也就是里根就任总统的同一年,45岁的杰克·韦尔奇成为GE史上最年轻的总裁和CEO。这是GE历史上又一关键转折点。

如果说,爱迪生与乔布斯有很多相似点,韦尔奇在很多方面则与库克接近。

杰克·韦尔奇

韦尔奇是一个超凡的管理型人才,他上任之后对通用电气进行了一系列改革,让通用电气进入了一个高速发展的辉煌时期。

韦尔奇担任CEO的十八年间,GE各项主要指标一直保持着两位数的增长。GE的年收益从250亿美元增长到1005亿美元,净利润从15亿美元上升为93亿美元,而员工则从40万人削减至30万人。

从所创下的股东收益方面来看,无论是微软公司的比尔·盖茨、英特尔的安德鲁·格罗夫,还是沃伦·巴菲特或者沃尔玛零售大王山姆·沃顿,甚至史蒂夫·乔布斯或者蒂姆·库克,都无法同杰克·韦尔奇相比。

杰克·韦尔奇是如何做到这一切的呢?

在杰克·韦尔奇的那本著名的自传中,我们可以窥见韦尔奇的经营理念,用一句话就可以概括:要么“数一数二”,要么“整顿、出售或者关闭”。这种看起来有些简单粗暴而务实的方式尽管遭到方方面面的激烈反对,但最终的结果是,GE通过收缩战略,聚焦于自身具有优势的高利润项目,很快实现了扭亏为盈。

GE原本就有摩根财团的基因,金融业务是其传统强项,只不过原先金融部门作为主营业务的支持部门,为GE的制造部门提供投融资服务。在杰克·韦尔奇的时代,由于公司的实体业务大幅收缩,于是将战略重点转向金融服务。GE金融的服务对象也不再局限于集团内部,而是扩大到集团外部产业链上下游,甚至各个国际市场。

GE的产业资本与金融资本融合产生了协同效应:GE金融借助GE产业拓展了客户群,并为GE产业带来了丰厚的收益和利润,为GE产业扩张提供了充足的现金流,并提升了GE产业的信用评级,产业的高信用评级反过来降低了GE金融在金融市场的融资成本;产业资本与金融资本有效地实现了经营和财务的双协同,二轮驱动成为GE的增长动力。

将高回报、快速周转的金融业务作为GE的增长引擎,的确取得了很好的效果,时间长到足以让韦尔奇在任时一直处于“神坛”。

韦尔奇使GE的市值从他上任时的130亿美元上升到了4800亿美元,一度成为美国股票市值最高的公司。GE成为美国乃至全球最大的电器和电子设备制造公司、全美第七大银行机构。因此杰克·韦尔奇被称为"最受尊敬的CEO","全球第一CEO","美国当代最成功最伟大的企业家",各种企业管理培训、MBA课程中,言必称杰克·韦尔奇的管理艺术。

然而,正是杰克·韦尔奇本人,把GE带上辉煌顶峰的同时,也埋下了日后衰落的祸根。

首先,韦尔奇与库克的身份一样,都是职业经理人,所在公司都是上市公司,因此他们的一切出发点都是短期财务数据。因为他们的业绩与财务数据息息相关,干得不好随时走人。这就决定了他们必须聚焦于公司的短期财务表现,为了把财务数据弄得漂亮,哪怕损害了公司长期赖以生存的根基也在所不惜。

金融赚钱这么容易,谁又愿意从事艰苦繁杂而又利润微薄的制造业呢?

如此一来,GE的制造业基因就越来越弱,金融属性越来越强,进一步加速了制造业的流失。甚至在很大程度上,GE实际上是依赖金融操作来实现盈利。

过度发达的金融资本,侵蚀了产业资本的生存空间。这是美国所有问题的总根源,也是苹果遭遇窘境的产业大环境。

在爱迪生那个时代建立起来美国大规模生产体系,到了乔布斯时代已经被腐蚀得千疮百孔。

乔布斯致力于在美国建立工厂,却两次折戟沉沙,原因就是上有里根这样推行金融自由化的总统(当然了,他其实就是被推上前台的一个演员),下有大大小小杰克·韦尔奇这样的CEO,为了眼前的短期利益,掏空了美国制造业雄厚的根基,导致美国这个曾经的“世界工厂

”

,居然连一家合格的电脑装配厂都开不起来!

当然了,中国之所以能崛起成为新的“世界工厂

”

,也是因为承接了来自美国的制造业转移,就像当年美国承接来自英国的产业转移一样。

韦尔奇时代在GE身上发生过的金融侵蚀实体产业的故事,又在库克时代的苹果身上重演。

早在2012年,苹果的硬件创新就已经很难再延续过去的盛况,市场虽然仍然有期待,但总会有创新不如预期的失望情绪。面对这样的局面,苹果公司不是继续发力创新,而是适时地采取了金融手段。

自2013年6月以来,苹果公司发行170亿美元的债券,并举债进行高达600亿美元的股票回购,同时抛出高达1000亿美元的股东分红计划,苹果公司的目的只有一个——提振股价!

苹果公司自2013年以来一系列的金融举措,是为了增加投资者对公司的信心,通过采取减少股票数量的方式,让每股收益增加,使资本收益上升,实际上,由于这些动作,苹果股票已经上升了5%。

业内专家指出,从这些举措中可以看出,

苹果天才般的创造力正在让位于灵巧的财务手腕。

苹果公司越来越像一家金融公司

,早已不再围绕着科技创新、产品创新发展,而是通过金融举措获得财务上的盈利。

就在这几天不断传出苹果销量下滑的消息,苹果股价不断下跌的同时,库克也拿到了天价的年终奖:1200万美元,以及从 10 年股票奖励中获得的价值1. 21 亿美元的股票。

因为18年的财务指标达标了。

真是“前方吃紧,后方紧吃

”

!

只要股价稳住,高管们的KPI就达标了。KPI达标,那么合同里规定的高额薪酬激励也就可以落袋为安。至于公司长远的前途,who cares?就算公司倒了,换一家公司继续当高管,薪酬一点不少。

职业经理人以及资本市场这一对组合,将当今世界的绝大多数上市公司的目标都钉死在短期财务数据上,这既是当代企业管理制度的深层弊病,也是克里斯坦森所说的公司难以抗拒价值网束缚的深层根源。

当年国企改革之时,人们常说责任和权利严重不对等,严重束缚了国企的活力。而现代经理人制度则走向了另一个极端,造成了另一种形式的责任和权力不对等,同样会扼杀企业的生命。