1、

每个人了解一颗伟大的灵魂,大约总是从他的作品开始,其次才是他的生平。

我知道木心,也是从《文学回忆录》开始。正如他的生前好友童明感叹的那样,读来甚觉惊艳,既不像是年轻人写的,也不像是老年人写的。字里行间既有前朝遗风和深厚的文学积淀,但文章气质又分明很超前、很现代。

“他的文字很古老,但是那种古老里面又很先锋。”

“八十年代大家讨论的文化断层,今天依然存在。而这个人是没有断掉的。”童明说,“他是1949年的时候,整个被毁灭的那一代里面的一个孤种。”

从《文学回忆录》到《即兴判断》,再到《素履之往》、《哥伦比亚的倒影》,再到他的诗集《云雀叫了一整天》,带给我许多相似的感动。

这相似是指字里行间的灵气。众所周知,许多作者的文字,如简媜,如程然,也是极有灵气的,但向来灵气和大气往往是反义词。有灵气的作者,极容易掉入一个狭窄的境地,这境地里,只容得下小而美的、极为个人性的体验,而无法拥有宽广的视角。

但木心非常不一样,他的文字能同时兼具灵气与大气,旁征博引,典故横贯古今中西,文字却又隽永俏皮。讲起道理来深入浅出,却又常常逗得人捧腹。

如他写伟人,

“伟人,就是能把童年的脾气发向世界,世界上处处可见他的脾气。不管是好脾气坏脾气。如果脾气很怪异很有挑逗性,发得又特别厉害,就是大艺术家。用音乐来发脾气当然最惬意。”

如他形容文学、音乐与绘画:“绘画就是坦白从宽,全部可以看到。音乐就是耐心,第一章完了还有第二章,谁知道到底有几个乐章。文学就是抗拒从严,就是一些黑的字,什么都没有。音乐最弱,所以在室内,在外面就弱不禁风。绘画是一种很闷郁的东西,爽气不起来。文字最可怜,什么都没有。”

读他的书时,常常很好奇:究竟是怎样的人,受过怎样的教育,有过怎样的阅历,才能写出这样的文字?

直到我看了一系列关于木心的纪录片——《木心物语》、《归来的局外人》、《陈丹青:我的师尊木心先生》,和木心自己参与拍摄的纪录片《梦想抵抗世界》,才慢慢了解这个人的生长背景和大半生阅历。

纪录片《木心物语》第一集

2、

1927年,木心出生于乌镇的孙家大院,是大户人家的小少爷。自小娇生惯养,锦衣玉食,而自小受到的“旧式贵族”教养,是他在磨难中一直保持体面的根基。

那个时候,江南富庶人家在教育方面已经开始西化,木心家里,钢琴、西方古典音乐、国外名人的书籍……齐齐全全。因而少年木心,早已开始接受

福楼拜、索尔仁尼琴、贝多芬、肖邦、林风眠、达芬奇

等各个领域的大家的滋养。

木心家庭照,左起分别为:木心父亲、木心、木心小姐姐、木心母亲、木心大姐姐

7岁到10岁,木心每天上、下学,都经过茅盾家,他就是在这里借了很多外国名著来看。他后来回忆,“少年在故乡,一位世界著名的文学家的’家’,满屋子欧美文学经典,我狼吞虎咽,得了’文学胃炎症’,后来想想,又觉得几乎全是那时候看的一点点书。”

19岁时,木心先到杭州读艺专,后去上海美专读书。那时的木心,做着他的留学梦,他一心想去艺术之都——巴黎。

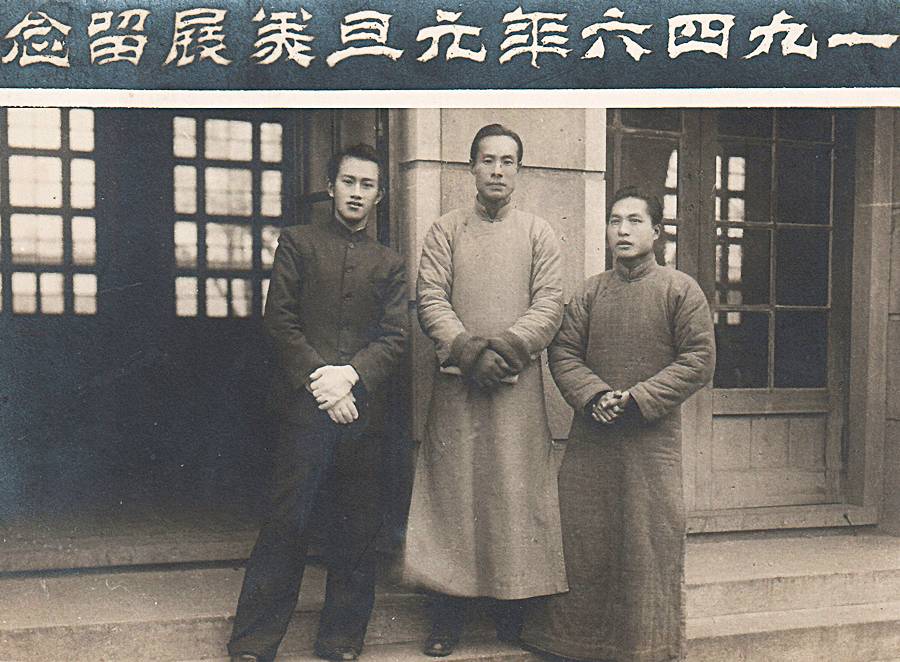

1946年上学时的木心(左一)

未曾想,1947年时,他因参与学生运动,被当时的上海市长下令开除学籍,后被国民党通缉,只得远走台湾,直到两年后新中国成立才重回大陆。

1950年,木心借口养病,跑到莫干山上读书、写作。他只身一人住在家族空下来的房子里,没有电,入夜就点蜡烛。“白昼一窗天光、入夜一支烛”。一篇篇写下去,写了二十本,但这些“手抄精装本”最后全部被没收了。

而他的牢狱之灾也由此开始。

1956年,他因涉嫌“里通外国”被捕关押在上海思南路的第二看守所半年。经审查,无罪释放。但就在这段时间里,母亲去世,他在狱中痛哭不已。

文革期间,他因言获罪,再次入狱,然后又是劳动改造,所有作品皆被烧毁。

1968至1979年中,他多数时间都在公安局、劳改队,以及隔离审查中度过。

即便是在狱中,他仍然在写。写在香烟纸盒上,写在供他写检查的纸上,60多页,每一面都密密麻麻,共有65万字。

他在狱中写的杂记,是一堵墙,保护他不被外面的墙所伤害。

“你要我毁灭,我不。”

在纪录片《梦想抵抗世界》里,年迈的木心说出这句话时,嘴角有一抹不易觉察倔强和坚守,让人十分心疼。

1982年8月下旬,木心决心离开中国,去纽约。纽约并无亲故,他也已经年过半百。但他说,年少时算命,就注定他要离开家乡,越远越好。所以他要离开,且做好永远不再回来的准备。

木心在纽约

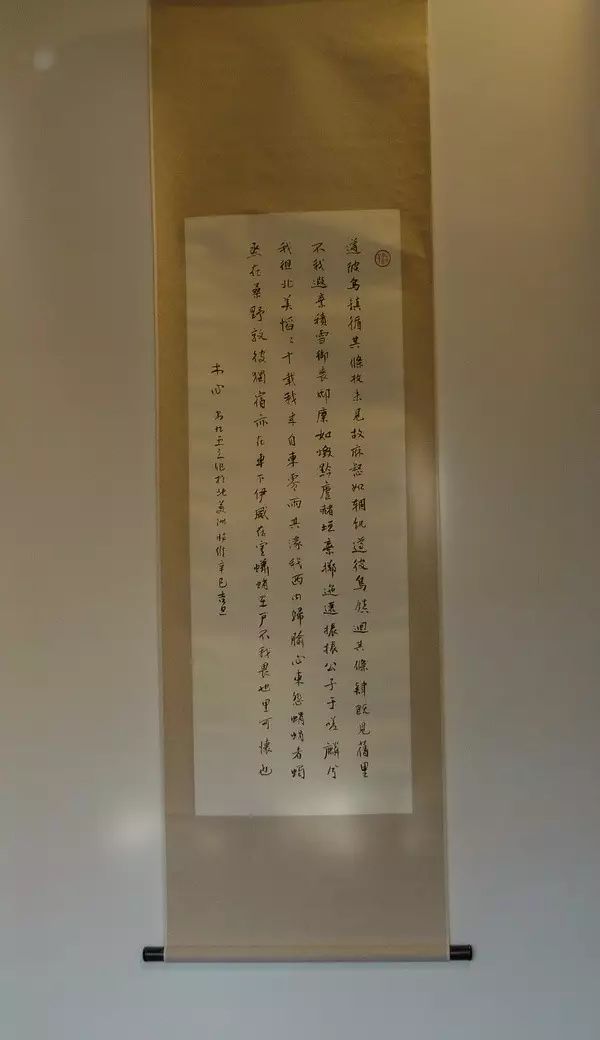

但他还是偷偷回来过一趟,在1995年,他在破坏不堪的孙家大院里外转悠,感伤不已。“积雪御丧,邸廪如毁,黔庐赭垣,弃掷逶迤。”他在诗经体《乌镇》中写道。

《乌镇》

明年春草绿,王孙归不归?

“我再也不回来了!”一个游子对故乡,对旧宅到底是失望到了何等程度,一生一世都不愿再回来?

3、

80年代末,在一群年轻艺术家的要求下,他效仿柏拉图,开始“文学授课”。没有钱,没有场地,一切自愿,自愿讲,自愿听。围坐而学道,真名士,自风流。

木心的文学课最初打算教授一年,不想一路讲来,不觉五年光阴过隙,他也从

古希腊神话、新旧约、诗经、楚辞

,一路讲到

二十世纪文学

,他称这是一场“文学的远征”。

“风雪夜,听我说书者五六人,阴雨,七八人,风和日丽,十人,我读,众人听,都高兴,别无他想。”

而他讲课的笔记后来被学生陈丹青整理成册出版,就是现在的《文学回忆录》。据陈丹青说,木心去世以后,他才看见老先生为讲课所做的讲义,每堂课都2万字上下,最简略的也有一万五千字,可见老先生用心至深,他其实是有这样的热忱的。

在美国生活期间,木心除了与这些学生见面,大多时间避人避世,只与文学为伴。因为他

“眼睁睁看了许多人跌下去——就是不肯牺牲世俗的虚荣心和生活的实利心。既虚荣入骨,又实利成癖,算盘打得太精:高雅、低俗两不误,艺术、人生双丰收。生活没有这么便宜的”。

他本人秉持的原则是:“我养我浩然之气,这股气要用在艺术上,不可败泄在生活、人际关系上。”

木心(右)

有人问木心:“你是流亡艺术家么?”"他回答说:

“不是,我只是散步散远了,到了纽约。”

他愿意谈文学史,谈音乐,谈画画,谈他喜欢的东西,而对于自身受到的委屈与不公,他像雪一样轻轻覆盖。

木心说:

“艺术是可爱的,生活是好玩的,艺术是要有所牺牲的。”

他喜欢福楼拜,因为福楼拜说过,“要显示艺术,隐藏艺术家。”这实在太符合他的个人理想了。正因为此,他身上一直有一股隐士般的气质,把自我放得很低,但骨子里却充满着拒绝。

1983年,56岁的木心才迎来自己人生中的第一次画展,在“林肯中心”。次年,他再次在哈佛大学办展览。

此时已年过半百的木心在《赴亚当斯格前夕》中写道,

“庞培册为我的封地时,庞培已是废墟。”

道尽了他对自己晚来的声誉百感交集的复杂心情。