来源:默虹美海军学习小站(ID:USNavyStation),作者:默虹,本文由作者授权转载

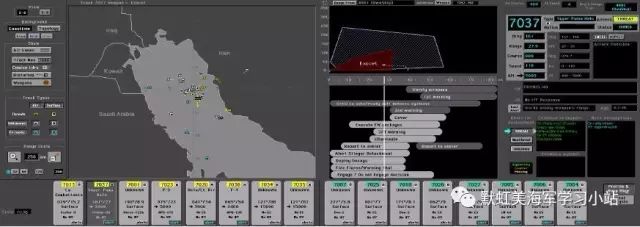

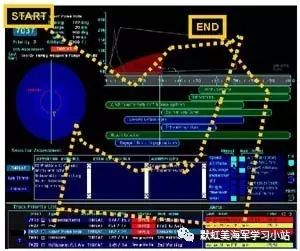

假装你在“宙斯盾”战舰的战情中心

CIC

,你会看到这样一个双屏软件界面:

不要嫌弃这个灰突突的界面,这可是美军花了十几年优化完善的结果,让我随便捡几个门道说说吧:

一、

3D

不如

2D

,炫技术未必好用

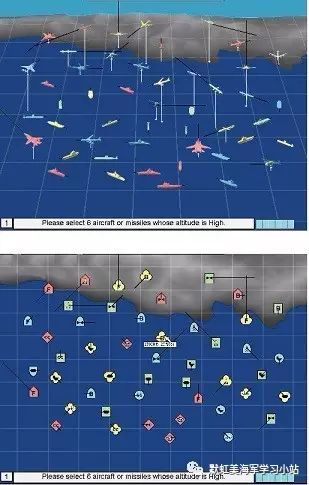

防空作战是立体空间的,美军曾花好几年研究

3D

立体态势显示。

通过大量理论分析和原型测试,最后还是放弃了

3D

显示,哪怕是游戏里常见的

3D

技术,而采用了目前你们看到的“左边俯视图

+

右边侧视图”组合的方式。原因有三:

无论显示屏,还是人眼视网膜,本质上还是二维成像系统。

1

、如果要跟现在很多

3D

加速引擎的游戏一样,就必须把视角拖来拖去、转来转去才能体会到

3D

,这在分秒必争的防空作战中是不允许的。尤其上世纪计算机和显卡还很差的时候。

2

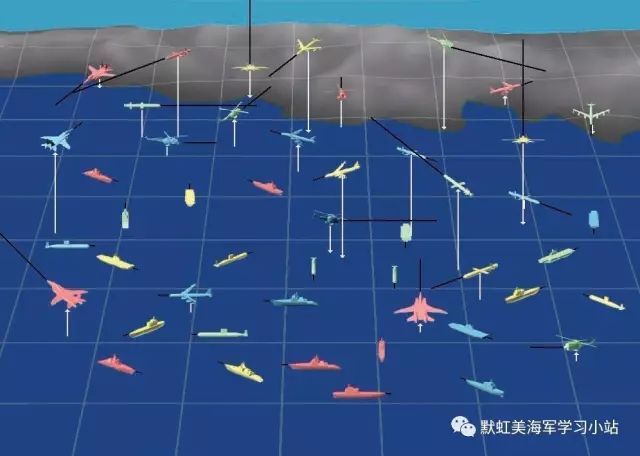

、如果采用一些伪

3D

显示,就会带来错觉混淆,比如下面这个,你其实分不清这架飞机是在向屏幕东南方向平飞?还是向东俯冲飞行?

3

、当然美军也尝试过加上高度线、阴影、速度矢量线来消除误解,结果发现目标多了以后满屏都是线,一塌糊涂。

所以最终还是选择了这种“俯视图

+

侧视图”的双视图模式,虽然用了两张图,但美军认为:少有几何常识的高中毕业生(美海军舰员的基本要求),经过简单训练,都可以看懂两视图,在脑海中建立正确的三维空间认知,而且非常精准无歧义,就像很多工程制图都一样。

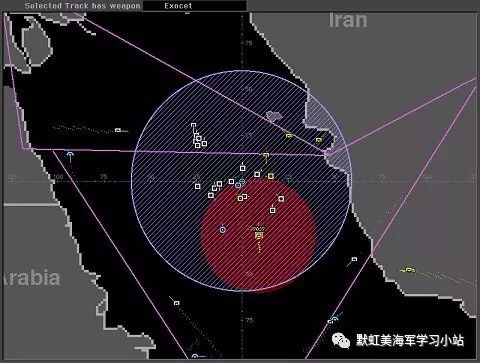

当然仔细看右面屏的侧视图,美军偷了个懒,即无论你选择哪一个目标,这个测试图都是现实的这个目标与你本舰的相对位置关系侧视图,默认本舰在左下角,目标从右侧飞来。

其实是一种以本舰为轴,选定目标为变量的极坐标方式,本舰为原点,横坐标为目标水平距离,纵坐标为目标高度,非常直观地表示了目标与本舰的相对位置,同时上面可以用不同颜色的区块表示本舰的传感器对目标的探测范围,以及不同武器范围。

这种极坐标的方式,对于本舰自防御,是非常合理而直观的。

如果选择另一个目标,那系统会马上绘制以另一个目标为变量的极坐标相对侧视图,切换速度很快,毫无延迟,相信我。

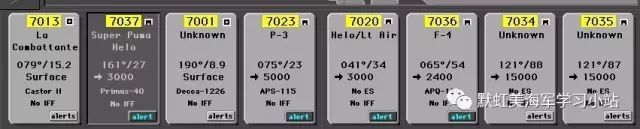

二、多目标信息,“表格的精准”不如“理解的快速”!

目标怎么选?那就看两个屏幕下方的那些块块了,每屏下面

8

个,总共

16

个,这是根据一定原则,“宙斯盾”系统从上给个目标中按照威胁排序选择出的威胁靠前的

16

个,威胁大的靠左,威胁小的靠右,似乎坐实了“宙斯盾”系统同时能抗击

16

批目标的传言啊。

这些块块有两个用途:

1

选择目标的软按钮,

2

十六批目标的简要信息。

先说按钮功能。

其实美军很早以前的显控台的屏幕就是触摸屏,包括早期

CRT

时代,那是还需要用电子笔,这样比鼠标直接,也更精准。

现在都是

LCD

的更方便了。想查看某个目标的详细信息,以及对他进行拦截操作,按这个块块就行,右屏就切换成被选目标的侧视图、详细信息以及拦截操作方案。切换速度很快,相信我,因为数据都在后台运算。

再就是

16

批目标的简要信息显示功能

如果问道,如何显示目前十几批来袭目标的信息?很多程序猿都会不约而同地选择“表格”啊!

每行一个目标,各列份别是目标编号、经度、纬度、方位、距离、高度、航速、航向、敌我属性、类型等等,数据都能精确到分、米,多好啊!

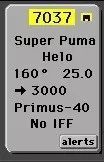

然而美国人不这么设计,而是用一个小块和上面的数字符号来表示,从上到下:

第一行:目标批号

7037

,黄低色表示“威胁!”

第二行:类型,是“超美洲豹”

第三行:

Helo

表示直升机

第四行:方位

160

度,距离

25

海里

第六行:箭头表示正在远离我,平飞,高度

3000

米

第七行:电子战特征

第八行:是否进行了

IFF

敌我识别

第九行:提示信息小按钮,有该目标的新提示会亮起,按下去会弹出窗口显示最新提示。

想想一下?这个好?还是表格好?

别的不说,但就第六行那个小箭头,在默认本舰出于左下角原点的情况下,箭头可以用

8

个方向朝向来分别表示接近还是远离本舰,爬升还是下降(这个对防空作战很关键)。如果你要用表格来表,哪怕经度、纬度、高度、方位、距离、航速、航向几个值给的再精确也没用,还要盯着这些数值是怎么变化的,如高度“…

2736

,

2737

,

2737

,

2738

,

2739

,

2738

…”,才能心算出到底是在爬升还是下降,是远离还是接近。

这就是美军所谓的“精确详细的,不如模糊但直观的”。

当然这个小块快仅展示最核心的信息,详细信息可以在右边详细表格里看到。

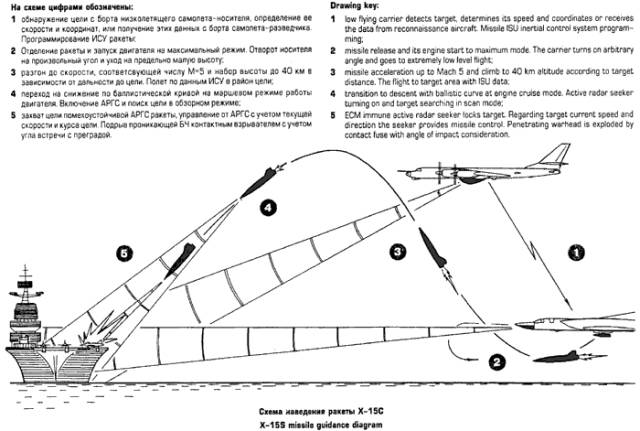

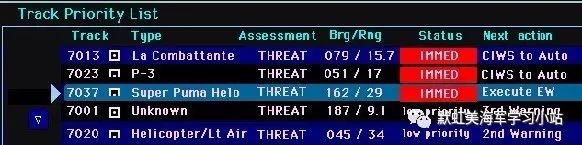

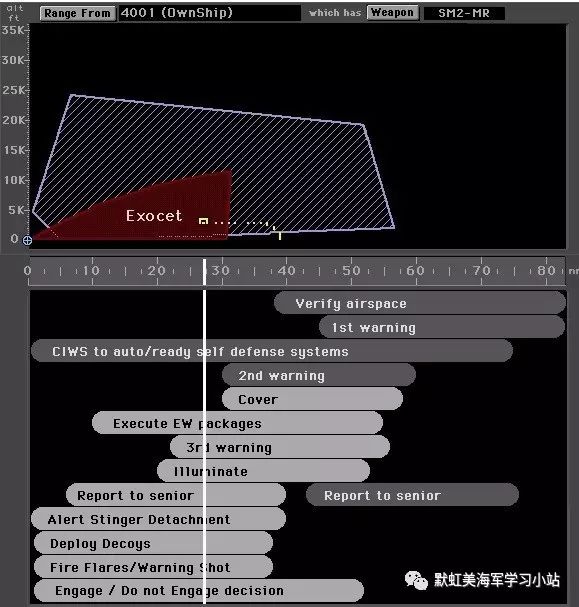

三、随距离远近,基于预案的自动交战

还是看右边这个单个目标详细屏幕,侧视图正下方的那个甘特图就是“宙斯盾”系统的核心坐在了——目标距离驱动的对空作战预案!

可以看到一根白线贯穿上面的侧视图和下面的甘特图,甘特图的横坐标依然是目标与本舰的距离,而那些条条,就是各种软硬对抗手段了。随着目标距离的接近,梯次采取各种应对,如:

80-40

海里:空间确认,

80-45

海里:

1

次告警,

75-00

海里:“密集阵”近防炮启动

/

防空系统戒备,

60-30

海里:

2

次告警,

58-30

海里:人员隐蔽警报,

55-10

海里:电子战启动,

55-22

海里:

3

次告警,

55-20

海里:照射器跟踪,

75-5

海里:中间还夹杂了两次向指挥官请示,

40-00

海里:防空导弹准备,

38-00

海里:释放诱饵,

38-00

海里:曳光弹射击

/

警告射击,

50-00

海里:开火

or

不开火的决定!

这就是一套典型的“宙斯盾”系统的对空作战预案,实战时根据目标距离远近,自动

/

半自动执行。

而“宙斯盾”系统内存了据说了

90

多套这样的作战预案。

平时,由军官和参谋们根据未来可能的情况,不断编辑、修改、创建新的作战预案。也就是选取不同的条条,排列这些条条的顺序,拖动这些条条的距离跨度,设定一些参数。

这

90

多条作战预案,以及如何提前设定选择,一定是基于装备技术特点,还有美军多年防空作战经验,总结而成,才是“宙斯盾”系统的核心啊

!

战前,就根据当前的任务、周遭环境、本舰角色、可能威胁类型、既定战术、交战规则

ROE

等要素,选择

1

套或多套作战预案来加载,届时自动

/

半自动运行,中间人只进行必要的重要决策或者“否决”式干预。

这样就兼顾了防空作战的复杂性和决策的快速性选择。

而上面例子里这个对付一架“超美洲豹”的预案,经过了三次警告,最后还把是否开火的决策权交给指挥官,说明这是一套典型的波斯湾平时巡逻的预案。

四、敌我识别,出示判据!

其实有过防空作战经验的人会告诉你,防空作战最难的是“敌我识别”。

前期探测

detect

,解决“有没有”的问题,尤其是隐身技术大行其道的现在,考验的是雷达性能。

而敌我识别就没法全靠技术了,因为绝大部分情况下,除了装有敌我应答器的自己人目标能被直接标为“我”,其他的满屏都是“不明”啊

!

满屏啊!懂不懂?

这样即使看到了,也没法开火啊!里面有敌人,有中立目标,有假目标,甚至还有

IFF

敌我识别器没正常工作的友军目标!

然后就要运用各种手段,斗智斗勇,把这些“不明”一个个分解为“敌、中立、还是不明”。至今这都是一个无法用技术解决的难题,所以宙斯盾系统

CIC

里面专门有个

IDS

目标识别员干这事儿,还有

TIC

战术情报协调员,和

RCS

雷达识别员,

OHT

超视距目标协调员三个人配合他。即使这样也难免出错。

所以你就知道为何海湾战争中,很多伊拉克战机即使被联军发现了,进入射程了,也是因为迟迟无法识别出敌我属性,而不能开火,白白浪费导弹的射程优势。

也不难理解“误伤友军”在海湾战争和伊拉克战争中为何如此普遍。

更别说更早的震惊全球的美军巡洋舰“文森斯”误击落伊朗民航客机事件。

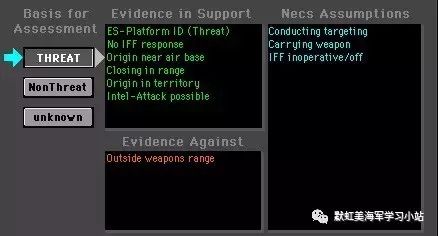

在这里,美军是这么处理的,即在摆出系统自动敌我识别结果的同时,还摆出了判据,而且还是正反判据都有。

如这个批号为

7037

的目标被系统自动识别为“威胁

threat

”,但也给出了系统的判据,分为三部分:

A

.正方判据:如平台

ID

可疑,没有

IFF

应答,来自敌人空军基地,来自敌方领空,正在接近我们,能携带武器

B.

反方判据:如距离尚远其武器还够不着我舰

C.

有关假设:如可能是为敌人做目标指示的,可能携带武器,可能

IFF

识别器关闭

基于以上三方信息,系统自动判别为“威胁”。

但给出上述判据的原因,就是想让操作人员再做更进一步判断,毕竟人比机器聪明,并可以直接通过“非威胁”,“不明”两个按钮,改变目标的敌我属性,从而直接影响后面的交战过程。

所以也才会出现

2017

年

6

月

22

日,美军第四次海基反导“标准

3

”导弹打靶试验中,因为

TIC

错误把目标属性标为“友”,造成飞行中的“标准

3

”导弹自毁的事故。估计就是一不小心,把“

threat

威胁”按钮,按成了“

NonThreat

非威胁”按钮,

2

亿美元打水漂。

五、简标与

2525D

军标

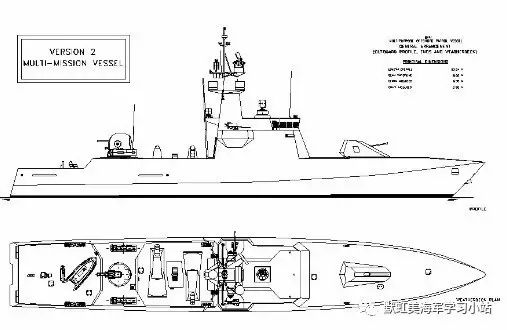

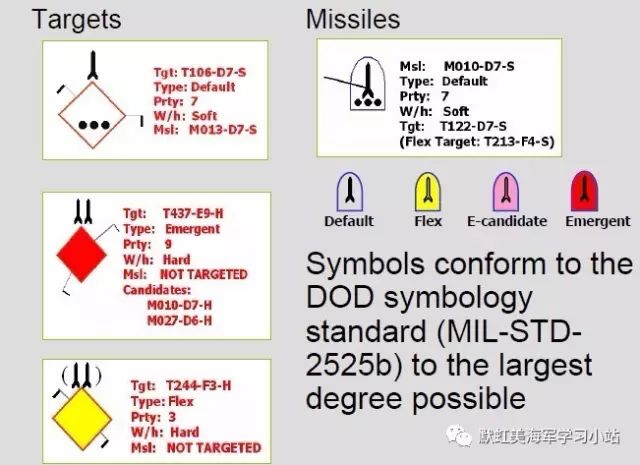

虽然态势依然用这古老的的

9

类简标,即

9

个带尾巴的方块、圆圈、菱形,来表示空中、水面、水下目标,跟《猎杀潜航》一样。

但美军也做过很多尝试,是否有更形象的方式来表示目标的类型,甚至尝试过直接用很形象的小的

3D

小标志。

但最后的结果,依然是理智战胜了炫技,目前用的最多的是一种抽象的,但比

9

类简标信息量更大的

2525C

军标,最新已经进化到了

2525D

。

六、用眼动仪来帮助优化布局

不要小看这个灰突突的界面,其实上面的区域划分,排版,也是大费周章的,可不仅仅是美观问题,也不是设计人员的经验和风格,而是玩真的。

即给测试对象装上了眼球焦点跟踪仪,然后做一堆任务,然后记录分析操作人员的视线焦点,比如根据下列因素来优化布局:

A,

视线在每个界面元素上的停留时间,优化原则就是:理论上最常看的放中间,最不常看的放边角;

B,

一次任务中,视线在不同界面元素上的移动顺序,优化原则就是:让顺序注视的界面元素,按照一定顺序就近排列,这样避免视线在屏幕上大幅度跳跃,而是顺理成章从一个元素就近过渡到另一个元素。

看看早期版本,无论是布局,甚至配色,都优化了不少吧?

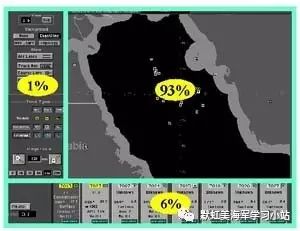

七、大样本对比测试来优选方案

另外无论是界面布局,还是元素的具体设计,还是军标图符的确定啥的,美军都不是靠设计人员直觉,或者少数专家、领导意见,而是大样本测试。

比如

3D

还是

2D

,简标还是

3D

小标还是

2525

军标的选择,常用做法就是每次组织多个测试小组,每组混编

30

名新老操作人员,各组分别去试用这些不同的设计方案的软件,然后进行大数据统计,如不同军标“找不同

or

找相同”,统计不同小组的正确率、平均时间等等。