摘 要:

白桦酯酸是一种天然存在的五环戊烷型三萜类物质,通常是从白桦

Betula platyphylla

树皮中分离出来,在其他植物中也有发现,以游离糖苷和糖基衍生物的形式存在于不同植物中。通过对其化学结构的修饰可以得到多种多样的衍生物,研究表明白桦酯酸及其衍生物在抗肿瘤、抗病毒、消炎止痛、抑制脑神经及血管损伤和对其他常见疾病的治疗作用等方面具有积极的作用。综述了白桦酯酸及其衍生物的种类、生物活性及作用机制,以期为今后对其进一步的研究与应用提供理论参考。

白桦

Betula platyphylla

Suk.

是桦木科桦木属的

落叶乔木,白桦三萜类物质主要包括白桦酯酸和白桦酯醇等来自于白桦树皮的羽扇烷型三萜类化合物

[1]

。

白桦三萜类物质具有广泛的生物活性,可以应用于

抗菌、抗病毒、抗肿瘤、调脂、利胆和保肝等方面

[2-4]

。

1995

年,

Pisha

等

[5]

首次报道了白桦酯酸可以选择性地抑制黑色素瘤细胞的生长。其中白桦酯酸作为天然药物在抗肿瘤和抗艾滋病病毒(

humanimmunodeficiency virus

,

HIV

)等活性上显示出与以往药物作用机制不同的特点,其靶向性更强、活性更高、抑制肿瘤效果好,未发现不良反应

[3-4]

。随着对白桦酯酸抗肿瘤作用的深入研究发现它可以通过启动细胞的程序性死亡即细胞凋亡来发挥抗肿瘤作用,这种诱导可能是直接作用于细胞的线粒体而

不依赖

p53

蛋白的积累,也不依赖凋亡诱导受体系统

CD95

,同其他细胞毒药物不同,具有较高的靶向性

[6]

。且对于不同肿瘤细胞系,其作用机制和活性均不同

[7-9]

。白

桦酯酸与白桦酯醇的活性位点较多,其

C-3

、

C-19

和

C-28

部位是与生物活性密切相关的部位,在碳骨架结构上稍作更改即可产生生物活性上的变化

[4,9-14]

,

因此白桦酯酸及其衍生物成为目前极具开发潜力的新型药物。本文综述了白桦酯酸及其衍生物的种类以及其在抗肿瘤、抗病毒、抗炎和其他常见疾病中的生物活性和作用机制。

1

白桦酯酸及其衍生物种类

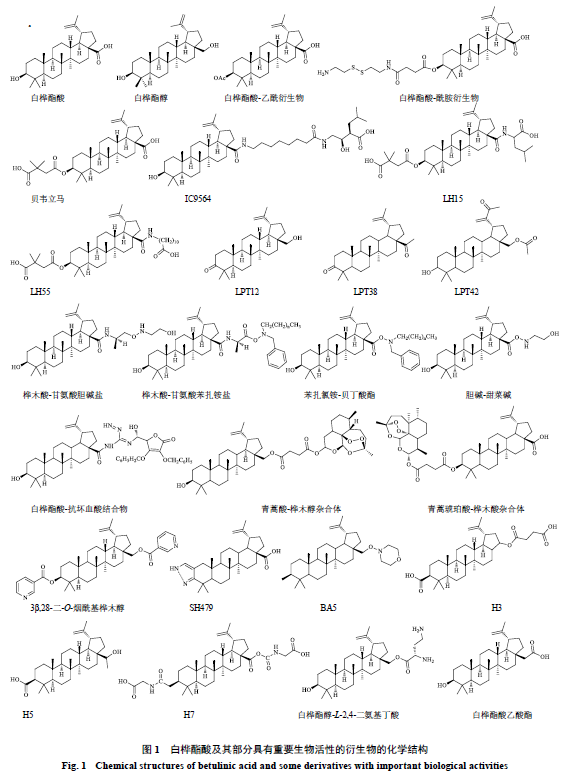

从化学结构看,白桦酯酸是异戊二烯聚合物,化合物生源途径中最关键的前体是甲戊二羟酸,而不是异戊二烯,因此,白桦酯酸作为甲戊二羟酸衍生物,同白桦酯醇一样保持了羽扇烷的结构,如图

1

所示。白桦酯醇及其衍生物多在

C-2

、

C-3

、

C-17

、

C-20

、

C-23

和

C-28

位以及丙烯基的双键位置等发生结构变化。从对白桦酯酸及其衍生物的构效关系研究中可知,其

C-3

、

C-19

和

C-28

部位是与生物活性密切相关的部位,对这些部位的结构改造不仅可以提高化合物的溶解性,增加生物利用度,还可以降低毒性。如对这

3

个位置进行酯化、酰化等化学修饰,得到的新化合物与先导化合物相比,生物活性增强,不良反应降低,水溶性提高;而对其他部位的改造如

C-2

位的溴代、羟基化,

C-1

与

C-2

成双键,

C-2

与

C-3

成双键等,活性基本上没有改善;几乎所有直接对

A

环上的改造除

C-3

位之外都使化合物活性降低,甚至消失

[4]

。白桦酯酸及其部分具有重要生物活性的衍生物的化学结构见图

1

。

2

白桦酯酸及其衍生物的抗肿瘤作用及机制

作为人类

5

大致死病症之一的恶性肿瘤严重威胁人类的生命健康,抗肿瘤药物的开发已经成为当前药物研发的热门方向。研究表明,白桦酯醇对人宫颈癌

HeLa

细胞、人肝癌

SMMC-7721

细胞、人胃癌

SGC-7901

细胞的体外增殖均有显著的抑制作用

[7]

。而白桦酯酸的抗肿瘤活性比白桦酯醇更强,白桦酯酸对于黑色素瘤、肝癌、前列腺癌、神经肿瘤、头颈部肿瘤、白血病、人宫颈肿瘤、小细胞肺癌、乳腺癌、鼻咽癌、淋巴瘤、大肠癌等多种肿瘤细胞均有抗增殖作用,而对正常细胞没有作用

[8]

,美国癌症研究所(

National Cancer Institute

,

NCI

)已将其列入快速研发规划项目(

rapid access to intervention in development

,

RAID

)

[9]

。白桦酯酸衍生物同样具有抗肿瘤的特性,

Huo

等

[10]

在

2017

年利用化学转化的方法得到的白桦酯酸糖基化衍生物

B10

,能够通过抑制沉默信息调节因子(

Sir2

)家族成员之一的

SIRT1/

叉头框蛋白(

FOXO3a

)的乙酰化和

Bim/ PUMA

的上调抑制胶质瘤细胞增殖,通过诱导线粒体功能障碍激活细胞凋亡。通过修饰可以改变其细胞毒性和水溶性,但不改变其选择性,对于癌症治疗,白桦酯酸主要的修饰位点有

C-3

、

C-19

和

C-28

[11]

。白桦酯酸及其衍生物主要的抗肿瘤作用机制包括以下几个方面:

2.1

对肿瘤细胞的细胞毒作用

白桦酯酸可以通过调节

Cav-1/NF-κB/c-Myc

途径抑制肿瘤细胞的有氧糖酵解

[12]

;断裂肿瘤细胞

DNA

链,造成形态变化,破坏基质金属蛋白酶(

matrix metalloproteinase

,

MMP

),产生活性氧(

reactive oxygen species

,

ROS

)来达到杀死肿瘤细胞的目的

[13]

;白桦酯酸与嗪结合的衍生物对白血病

CCRF-CEM

细胞具有选择的细胞毒性

[14]

;白桦酯酸

-

乙酰化合物对人黑色素瘤

G361

细胞系具有细胞毒性

[15]

。

2.2

阻断肿瘤细胞的细胞周期

白桦酯酸可以阻断肿瘤细胞

G

2

/M

期和

G

0

/G

1

期的细胞周期

[16]

;白桦酯酸和白桦酯醇都可以使犬

T

细胞淋巴瘤

CL-1

和犬骨肉瘤

D-17

细胞系细胞的细胞周期停滞在

S

期,使犬

B

细胞淋巴瘤

CLBL-1

细胞周期停滞在

G

0

/G

1

期

[17]

;白桦酯酸协同酪氨酸激酶抑制剂(

tyrosine kinaseinhibitors

,

TKI

)可以下调肺癌

H1975

细胞的细胞周期相关蛋白

p-Rb

、胸苷酸合酶和周期蛋白依赖性激酶的蛋白质水平表达,促使肺癌细胞周期停滞在

S

期

[18]

。由此可推测白桦酯酸阻断肿瘤细胞细胞周期的作用同抑制细胞周期相关基因在蛋白质水平的表达有关。

2.3

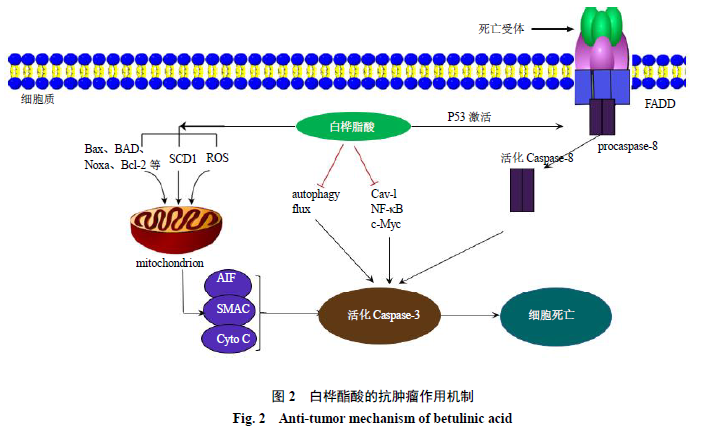

靶向诱导肿瘤细胞凋亡及自噬

白桦酯酸诱导凋亡常见的作用机制是通过直接调节线粒体凋亡途径。白桦酯酸可以改变线粒体膜通透性,将线粒体中的细胞色素

C

及凋亡诱导因子(

apoptosis-inducingfactor

,

AIF

)释放到细胞质中,激活部分下游凋亡相关蛋白半胱天冬酶(

Caspase

),以激活

Caspase

介导的凋亡通路,促进肿瘤细胞凋亡

[9]

;或通过诱导自噬引发多种癌细胞的死亡

[8,19]

。

白桦酯酸联合部分抗肿瘤药物可以诱导多发性骨髓瘤

U266

细胞凋亡,其机制可能与联合用药后下调

Survivin

和

Bcl-2

,上调

cyto-c

和

Bax

的表达相关

[20]

。白桦酯酸结合

EGFR TKI

增强了

Sub-G1

积累,抑制了细胞周期相关蛋白,触发细胞凋亡和自噬相关蛋白表达,诱导线粒体膜电位丧失从而诱导细胞凋亡

[18]

;白桦酯酸和熊果酸缀合物(毒性高于白桦酯酸)能够诱导人乳腺癌

MCF-7

细胞、人结肠癌

HCT-116

细胞和人神经母细胞瘤

TET21N

细胞系线粒体靶向性凋亡

[21]

;白桦三萜同哌嗪基

-

罗丹明

B

聚合物同样可以通过诱导线粒体凋亡抑制人卵巢癌

A2780

细胞生长

[22]

。而白桦酯醇可以通过提高

GRP78

介导的内质网应激反应,激活蛋白激酶

R

、内质网激酶等启动凋亡通路,以促使乳腺癌

MCF-7

和

MDA-MB-231

细胞凋亡

[23]

;磷脂酰肌醇

3-

激酶(

PI3K

)

/AKT

通路是细胞中抑制凋亡的重要通路,而白桦酯醇可以通过抑制

PI3K/AKT

途径抑制宫颈癌小鼠移植瘤增殖

[24]

。白桦酯酸通过激活线粒体凋亡途径、抑制核因子

κB

(

nuclearfactor kappa-B

,

NF-κB

)等途径引起肿瘤细胞凋亡或自噬

[25]

,见图

2

。

2.4

诱导肿瘤细胞分化

白桦酯酸能够通过激活

AMP

依赖的蛋白激酶(

AMP-activatedprotein kinase

,

AMPK

)信号传导来抑制胰腺癌细胞的干细胞形成,从而抑制胰腺癌细胞的增殖和肿瘤形成,还可以抑制其上皮

-

间质转化(

epithelial-mesenchymaltransition

,

EMT

),并可以通过降低干细胞转录因子

SRY-Box2

、八聚体结合蛋白

4

和胚胎干细胞关键蛋白

Nanog 3

种多能性因子的表达来诱导肿瘤细胞分化

[26]

。

2.5

阻止肿瘤细胞迁移、侵袭及其他作用

白桦酯酸可以和其他物质配合,抑制肿瘤细胞的迁移和侵袭,如紫杉醇

-

桦木酸混合纳米悬浮液可以阻断乳腺癌

MCF7

细胞系

G

0

/G

1

期的细胞周期,诱导凋亡并抑制细胞迁移;桦木酸

-

氨基磺酸酯结合物可以引起由

Caspase

活化介导的细胞凋亡,可能通过抑制碳酸酐酶

9

(

carbonic anhydrase IX

,部分肿瘤细胞的常见靶点)抑制乳腺癌细胞迁移和侵袭;还可以通过血管内皮生长因子

Sp1/VEGF

信号通路减弱肿瘤血管生成

[27-29]

。

2.6

提高机体免疫功能

体外实验表明,经白桦酯酸诱导后的

γδT

细胞分泌

γ

干扰素量明显高于对照组,杀伤胰腺癌细胞活性也得到有效提高

[30]

;白桦酯酸可以促进巨噬细胞和脾细胞分泌肿瘤坏死因子(

TNF

),增加巨噬细胞的细胞毒活性,提高机体的非特异性免疫功能,由此发挥其靶向性杀死肿瘤细胞的功效

[31]

。

白桦酯酸能够克服多药耐药性(

MDR

表型),可能是通过抑制靶向自分泌运动因子受体

(

autocrine motor factor receptor

,

AMFR

)活性实现

[32]

;

还能够通过下调

Sp1

和诱导

Sp1

的泛素化来上调抑癌基因

PTEN

蛋白表达来诱导口腔鳞状癌

OSCC

细胞的放射增敏作用,以结合放射疗法治疗

OSCC

细胞

[33]

;还可以抑制多种去泛素化酶以减少前列腺癌细胞中雄激素受体蛋白的稳定性和

mRNA

表达,从而降低前列腺癌对恩杂鲁胺药物的抗性以治疗前列腺癌

[34]

。

3

白桦酯酸及其衍生物的抗病毒作用及机制

病毒是一类比较原始的,有生命特征的,能够自我复制和严格细胞内寄生的非细胞生物,人类传染病有

70%

~

80%

是由病毒引起的

[35]

,常见疾病如获得性免疫缺陷综合征(

acquiredimmunodeficiency syndrome

,

AIDS

),流行性感冒,乙、丙型肝炎,带状疱疹等。

20

世纪初至今,科学家陆续发现,一些病毒的感染能够引起肿瘤的发生,这类病毒被命名为

RNA

肿瘤病毒

[36]

。而白桦三萜类物质具有抑制多种病毒、缓解多种病毒引起的疾病症状的药理活性

[37]

。

当前药物抗病毒的作用机制通常是以病毒复制的不同阶段为作用靶点,由于核酸类型差异,病毒可分为

RNA

病毒(单链或双链)和

DNA

病毒(单链或双链),不同遗传物质的病毒其药物抑制作用的靶点也有所差异。以

DNA

为遗传物质的病毒,其独特的作用靶点是

DNA

多聚酶,如阿昔洛韦、更昔洛韦等对带状疱疹病毒、人类疱疹病毒、

Ⅰ

型和

Ⅱ

型单纯疱疹病毒的抑制作用;以

RNA

为遗传物质的逆转录病毒,其独特的作用靶点是逆转录酶,常见如齐多夫定和拉米夫定对

HIV

的抑制

[38]

。而白桦酯酸及其衍生物对几种常见的

DNA

和

RNA

病毒均有抑制作用。

3.1

对

HIV

的抑制及机制

HIV

引起的

AIDS

已成为危害人类健康的重大传染疾病之一

[39]

。目前公认的抗艾滋病毒的作用机制有进入抑制剂、逆转录酶抑制剂、蛋白水解酶抑制剂、整合酶抑制剂和成熟抑制剂,当前大部分药物均为逆转录酶抑制剂和蛋白水解酶抑制剂,存在药物耐药性等缺点

[40]

。而白桦酯酸及其衍生物是通过干扰病毒生命循环的后阶段来起作用的,同病毒进入、成长和成熟相关,主要用作进入和成熟抑制剂,属于待开发的新型

HIV

抑制剂,因此近年来白桦酯酸的抗

HIV

活性受到广泛关注

[41]

。人们通过对白桦酯酸的抗

HIV

活性研究,发现了一些高活性的衍生物,其中美国

Panacos

公司开发了抗

HIV-1

衍生物贝韦立马(图

1

),

Ⅱ

期临床已获得成功

[42]

。

研究表明,白桦酯酸抗

HIV

病毒的主要活性位点在

C-17

的羧基和

C-19

的异丙烯基,而白桦酯酸在作用靶点上的差异主要取决于对其侧链结构

C-3

、

C-28

和

C-30

位的修饰与改造

[43-45]

。白桦酯酸及其衍生物的抗

HIV

的作用机制如下

[37]

:

3.1.1

进入抑制剂

——

阻断或抑制病毒与细胞膜的融合,阻止

RNA

病毒侵入细胞

白桦酯酸衍生物

RPR103611

等通过改变

gp120

和

gp41

之间的分子信号来抑制

HIV-1

融合,这些信号是触发受体诱导的

gp41

构象变化所必需的

[46]

。桦木酸衍生物

IC9564

(图

1

)则通过影响

HIV-1

的

gp120

来阻断

HIV-1

包膜介导的膜融合

[47]

。

3.1.2

成熟抑制剂

——

抑制

RNA

病毒蛋白的产生来抑制其复制与分化成熟

贝韦立马可以通过阻碍衣壳前体蛋白衣壳间隔肽

1

向成熟衣壳的转变,,使病毒产生无感染性颗粒,从而抑制

HIV

复制

[48]

;从棒花蒲桃叶中提取的白桦酯酸能够抑制

HIV-1

在淋巴细胞中的繁殖

[49]

;还可以通过阻止病毒蛋白的衣壳

-

间隔肽的裂解来阻止病毒成熟

[50]

。

3.1.3

多功能抑制剂

很多白桦酯酸衍生物可以作用于多个靶点以达到对

HIV

的抑制作用。如白桦酯酸

C-28

位修饰的

LH15

(

N

-[3

-O

-(3′,3′-

二甲基琥珀酰

)-lup-20(29)-en-28-oyl]

亮氨酸)和

LH55

(

N

-[3-

O

-(3′,3′-

二甲基琥珀酰基

)-lup-20(29)-en-28-oyl]-11-

氨基十一烷酸,图

1

)能够抑制

HIV-1

进入同时通过干扰

P25

的加工来抑制

HIV-1

成熟

[51]

;羽扇烷型五环三萜

LPT12

(图

1

)主要通过抑制逆转录、遗传物质整合、病毒转录、病毒蛋白产生和装配成熟来抑制

HIV-1

感染;

LPT38

(图

1

)通过对遗传物质整合,病毒转录或病毒蛋白产生等

过程的抑制来实现其抗

HIV

的作用;而

LPT42

(图

1

)能够抑制逆转录,病毒转录及病毒蛋白产生

[52]

。

3.2

对流感

、

丙型肝炎病毒

(

HCV

)

等常见

RNA

病毒的抑制

白桦酯酸及其衍生物对于其他

RNA

病毒也有抑制作用,如白桦酯酸可以通过抑制环氧化酶

-2

介导的

NF-κB

和

ERK1/2

通路抑制流感病毒复制来抑制流感病毒

[41]

;而白桦酯酸和白桦脂醇都有抗肠道

ECH0-6

病毒的作用

[46]

;白桦脂醇衍生物

3,28-

二

-

O

-

乙酰基甜菜碱对仅有一种治疗药物(利巴韦林)的人呼吸道合胞病毒表现出较高活性

[53]

;白桦酯酸的离子衍生物(图

1

)能够抑制鼠白血病病毒

MuLV

蛋白成熟

[54]

。

针对病毒在宿主细胞表达不同阶段的特异性靶点,白桦酯酸及其衍生物对

RNA

病毒的抑制存在几类不同的作用机制

[37]

:

3.2.1

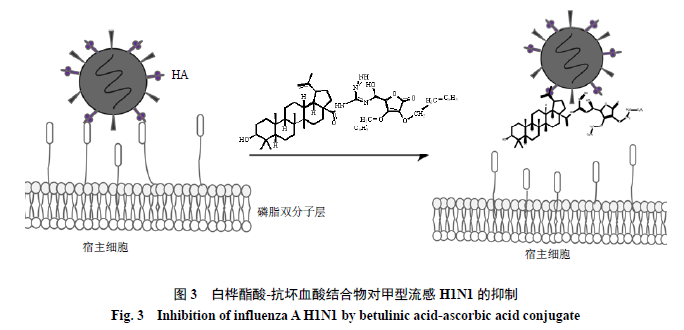

抗流感病毒

——

进入抑制剂

白桦酯酸

-

抗坏血酸结合物(如图

1

)可以抗甲型流感

H1N1

,其发挥活性的分子基础可能是通过对

HA

蛋白的高亲和力来大量结合

HA

蛋白,从而阻断流感病毒与细胞的附着(图

3

)

[55]

。

3.2.2

抗

HCV

病毒

HCV

是丙型肝炎的致病原因,临床研究表明,白桦树皮提取物可以显著改善

HCV

患者的症状

[56]

。白桦酯酸通过抑制

NF-κB

和

ERK1/2

介导的

COX-2

途径,抑制

Ava5

复制子细胞和细胞培养物衍生的感染性

HCV

颗粒系统中的

HCV

复制,同时白桦酯酸与各种

HCV

抑制剂的组合治疗对

HCV

的复制表现出协同抑制作用

[57]

。

3.3

对常见

DNA

病毒的抑制

白桦酯酸及其衍生物对于

DNA

病毒也有抑制作用。桦木酸

3-

肟苯甲酰肼和桦木酸酰肼可以抑制

I

型单纯疱疹病毒的复制

[58]

;白桦酯酸的离子衍生物(如图

1

)对单纯疱疹病毒

Ⅱ

型具有抗病毒活性

[59]

;桦木酸通过下调锰超氧化物歧化酶表达,随后产生活性氧物质和线粒体功能障碍而显著抑制乙肝病毒复制

[60]

;白桦酯酸和西达本胺可以协同作用,诱导

ROS

产生和

DNA

损伤,并且显著抑制侵染了疱疹病毒科嗜淋巴细胞病毒(

EBV

)的

LCL

细胞中

EBV

的复制

[61]

;青蒿酸

-

桦木醇杂合体和青蒿琥珀酸

-

桦木酸杂合体(图

1

)在抑制恶性疟原虫和人类巨细胞病毒方面均有活性,且同抗巨细胞病毒常用药物伐昔洛韦相比,在低浓度下也起作用

[62]

;白桦酯醇衍生物

3β,28-

二

-

O

-

烟酰基桦木醇(图

1

)对人乳头瘤病毒的复制具有较高的抑制活性

[63]

。

4

白桦酯酸及其衍生物的消炎止痛作用及机制

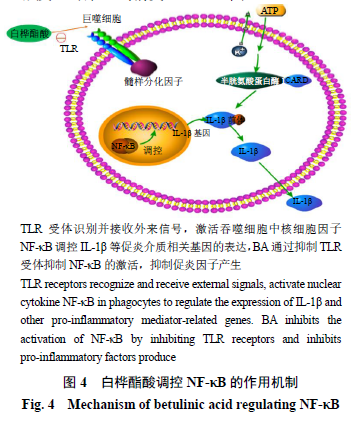

NF-κB

是一类以

κB

位点为靶点的核转录因子的总称,其作用多种多样,可以调控多种炎性因子基因表达

[64]

;而抗磷脂酶

A2

(

phospholipaseA2

,

PLA2

)参与炎症及急性损伤的致病过程

[65]

。白桦三萜类物质消炎的主要作用机制是通过抑制

NF-κB

信号通路,抑制其下游调控的炎症介质的基因和蛋白水平(图

4

)

[66]

;或通过抗

PLA2

活性、促进一氧化氮合酶活性降低

NO

产生、促进

ROS

产生氧化应激反应等来达到消炎的目的(图

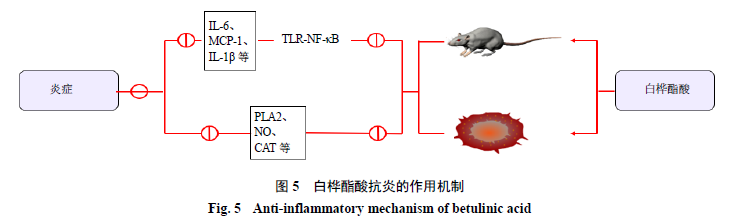

5

)。

白桦酯醇和白桦酯酸可以通过抗

PLA2

活性来抑制促炎过程

[65]

;白桦酯酸在大鼠急性足肿胀模型中通过降低

NO

水平表现出抗炎作用

[67]

,可明显抑制关节炎指数,改善关节病理,减少足趾肿胀,改善血液流变学,改善滑膜细胞凋亡,恢复相关细胞因子对

ROCK/NF-κB

信号通路的负调控作用

[50]

;白桦酯酸衍生物

SH479

(图

1

)通过调节

T

细胞分化和细胞因子平衡抑制胶原诱导的关节炎

[68]

;白桦酯酸可以通过协同氟伐他汀通过

Toll

样受体

-4

(

TLR4

)介导的抗动脉粥样硬化机制治疗

II

型胶原诱导的关节炎

[69]

;还可以通过降低炎性细胞因子水平,尤其是

γ

干扰素等,治疗小鼠的肺炎、结肠炎,并减轻疼痛

[70-71]

;已有研究表明,白桦脂醇能够显著抑制

TNF-a

诱导的白细胞介素

-1β

(

IL-1β

)、白细胞介素

-6

(

IL-6

)和单核细胞趋化蛋白

-1

(

MCP-1

)等炎症基因的转录水平;近期研究表明白桦酯酸作为蛋白酶激活剂可以有效地降低脂多糖诱导的

IL-1β

蛋白水平

[72]

。

白桦酯酸还可以通过调控

NF-κB/

钙通道双重调控达到止痛的效果。最新研究表明,白桦酯酸的半合成酰胺衍生物

BA5-1

(图

1

)是一种双重

NF-κB/

钙调神经磷酸酶抑制剂,可减轻实验性休克和迟发型超敏反应

[73]

;来自沙漠薰衣草的白桦酯酸可以通过阻断

N

和

T

型钙通道,抑制化疗诱导的周围神经病变或

HIV

相关外周感觉神经病变引发的

机械性异常疼痛,具有非阿片类镇痛药的开发潜力

[74]

。

5

白桦酯酸及其衍生物抑制脑神经

、

血管损伤及机制

5.1

对中枢神经系统的作用

白桦酯酸及其衍生物对中枢神经系统具有积极的作用,该效果可能是通过调控一些细胞因子、影响神经元相关的信号通路来起作用,更深入的作用机制还需要进一步的研究。

Machado

等

[75]

利用悬尾实验(

tail suspension test

,

TST

)发现白桦酯酸在抑郁症动物模型中具有抗抑郁作用;另有研究表明白桦酯酸可以改善神经元特异性级联传导环磷酸腺苷反应元件结合蛋白

/

脑源性神经营养因子

CREB/BDNF

信号通路,而该信号通路和抑郁症等神经系统问题相关

[76-77]

;白桦酯醇可以通过结合

γ-

氨基丁酸(

GABAA

)受体介导的信号传导途径来抑制小鼠的癫痫发作

[78]

;白桦

酯酸还可以通过控制炎症细胞因子的浓度和氧化应激的产生,抑制

FAS/FASL

途径在神经元细胞中引起的凋亡,从而减少暴露在异氟烷中的新生小鼠的神经元损伤,抑制异氟烷对小鼠认知功能的损害

[79-80]

。

5.2

调控血管损伤,抑制神经元损伤

白桦酯酸还可以通过影响相关信号通路对血管和神经元损伤起到修复作用。核因子红细胞相关因子

-2

(

Nrf2

)是调节内源性抗氧化基因表达的关键转录因子,白桦酯酸通过调节

Nrf2

抗氧化功能减弱大鼠主动脉中脂多糖诱导的血管低反应性

[81]

;白桦酯酸也可以通过激活

NF-κB

显著抑制由

Atg7

敲低引起的血管新生受损

[82]

;还可以通过减轻内皮功能障碍来治疗和预防早期动脉粥样硬化

[83]

;白桦酯酸还可以通过下调

NADPH

氧化酶

NOX4

防止小鼠脑缺血,减轻缺血性中风的危险

[84]

;白桦酯酸通过激活

PI3K/Akt

信号通路抑制

OGD/R

诱导的大鼠海马预防脑缺血性神经元损伤。

5.3

改善老年痴呆

痴呆是一种后天智力功能持续性障碍的综合征,当前最常见的

2

种老年性痴呆分别是阿尔茨海默病和血管性痴呆;而近期研究表

明,白桦酯酸对这

2

种常见痴呆均有一定的改善作用。

5.3.1

对阿尔茨海默病的改善

白桦酯酸对阿尔茨海默病的不同动物模型中的神经变性和神经元损伤具有保护作用,可以预防阿尔茨海默病诱导的大鼠的神经行为缺陷,可以预防阿尔茨海默病诱导的大鼠长时程增强效应(

long-term potentiation

,

LTP

)缺乏

[85]

。研究表明

白桦酯酸

通过以下方式表现出保护作用:减弱神经行为和认知功能障碍;减少海马体促炎细胞因子;减少氧化和亚硝化应激;乙酰胆碱酯酶活性正常化;恢复神经传递平衡;使长期潜能参数正常化;减少对海马体的组织学损伤

[25]

。

5.3.2

对血管性痴呆的改善

白桦酯酸可以与抗氧化剂和抗炎药协同作用通过影响

cAMP/cGMP/CREB/BDNF

信号通路,抑制血管性痴呆,达到提高脑血流量,抑制海马体损伤,恢复部分认知障碍的作用

[77]

。

6

白桦酯酸及其衍生物对其他常见疾病的治疗作用及机

制

6.1

保护心肌细胞

白桦酯酸及其衍生物可以通过调控细胞信号因子起到对心肌细胞的保护作用。如白桦酯酸能够通过诱导

Nrf2/HO-1

和抑制

p38

和

JNK

途径减轻心肌缺氧

/

复氧损伤,通过抑制

TGF-β1/Smad

信号传导途径阻止高葡萄糖诱导的心脏成纤维细胞中细胞外基质蛋白的表达,治疗心脏纤维化,起到对心脏细胞的保护作用

[86-87]

;白桦脂醇可以通过抑制

PI3K/AKT

的活性进而降低

AGEs

诱导的心肌

H9C2

细胞自噬水平

[88]

;白桦酯酸衍生物

BA5-2

(图

1

)通过诱导白细胞介素

-10

和

M2

巨噬细胞极化减轻实验性慢性恰加斯心肌病的炎症和纤维化。

6.2

调脂