动植物最初吸引我的那道光,是从文学的门缝里射出来的,文学家屏蔽掉它们的本能,只在美的层面体味,而打破对昆虫的偏见,源于十年前读的一本小书,《东京昆虫物语》:

「日文里有个成语——小春日和,红蛱蝶就是会在这样的晚秋(或初冬)阳光温暖的午后,在路边翩然出现,或是展开翅膀,紧贴在水泥围墙或民宅的白墙上,享受片刻的日光浴。它伫立的模样,宛如幽居在深宅大院里的贵妇,在夏季已过、一片杳无人烟的沙滩上,兀自优雅地做着日光浴。翅膀的配色,在黑与红之间交织着白点,这般花色就像罩上一件很漂亮的和服。特别是在翅膀腹面,又加上群青色作点缀,使花色显得更加精致美丽。初夏时节去冲绳以及夏季旅行时走在伦敦的公园里,也常常看到这种蝴蝶,这是一种“世界各地都可以看到的蝴蝶”,但是,任何东西都有出现的“季节”,我还是喜欢“冬天在东京小巷子里看到的红蛱蝶”。」

▲

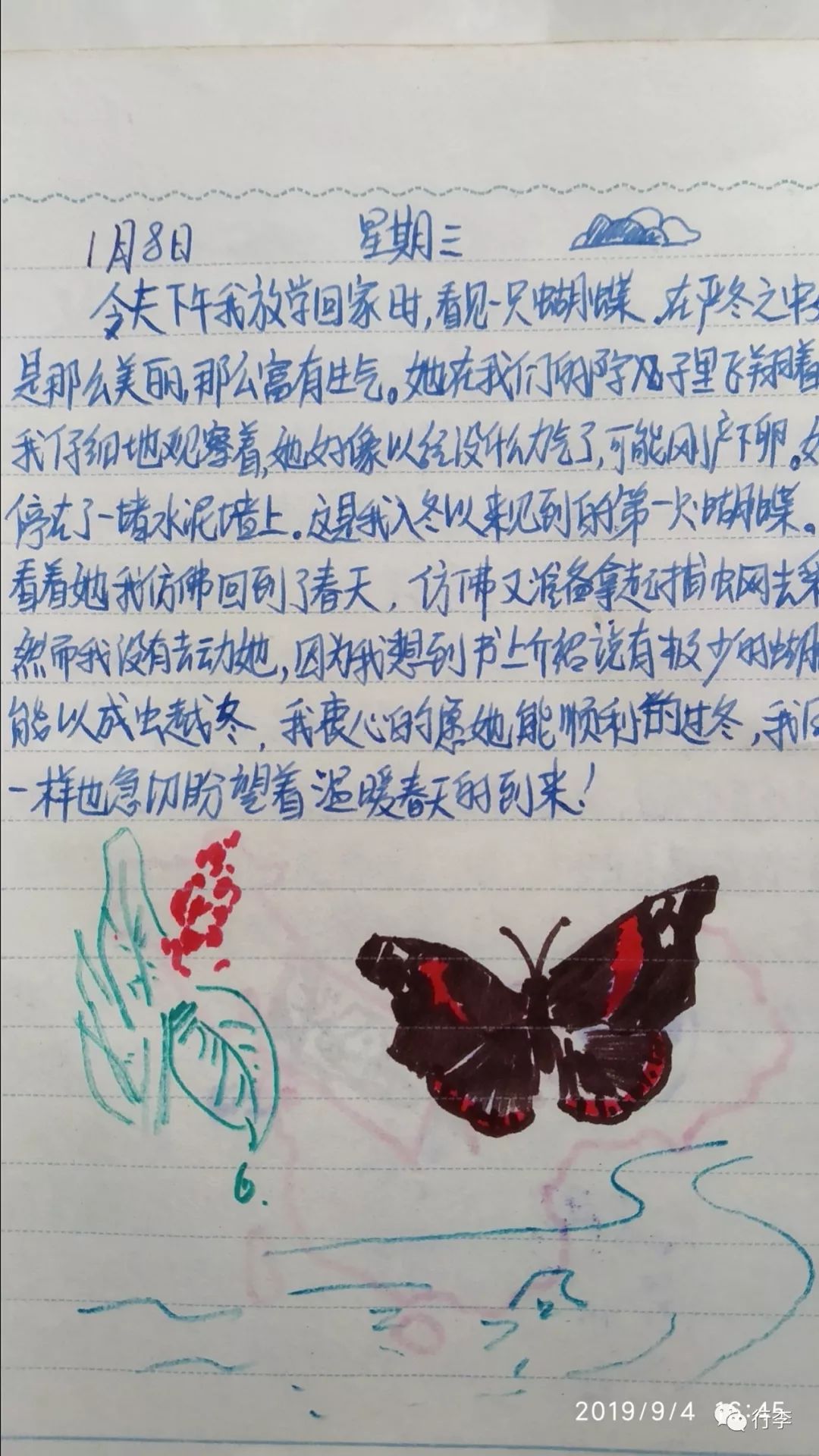

牛洋小时候也在冬天时观察过红蛱蝶,照片右下角显示着时间,是牛洋请父亲在他老家找到日记后翻拍的。摄影/牛洋

这由昆虫营造的场景美好,怅惋,却不那么理直气壮。

不像牛洋,可以以专业的身份,从植物学的大门里横着走进去。

牛洋研究花的颜色,植物的繁殖,植物与动物间的关系,也给它们拍明星特写一样的照片——也不是明星特写,在他的镜头下,那些植物像明星一样被凝视,却有明星特写没有的隽永,不论紫堇、绿绒蒿,还是地衣,每张照片都使人过目难忘。

他出生在陕南的小镇上,少年时远离时代,在稻田里、水库边和山林里捕捉着蝴蝶就长大了,为了蝴蝶自学过绘画,也为了蝴蝶放弃了练习多年的小提琴。

去北京林业大学念完生物系的本科后,就来了向往多年的云南,在中科院昆明植物研究所东亚植物多样性与生物地理学重点实验室,念完硕士、博士,直到留下来做研究,期间,涉足横断山脉和中南半岛,也和植物学者天冬、摄影师彭建生合著了重量级的《青藏高原野花大图鉴》,并写下很多文章,和他那些动人的照片一起,使他名满天下(当然,谦虚的他并不这么认为)。

从植物所南门进去,走过第一个长缓坡,外面的世界就被杜鹃林完全屏蔽了。正是雨季,每天都有一两场速战速决的大雨,大雨使地面长满苔痕,也使每一场雨后的阳光更加浓烈。昆明植物所是中科院植物研究领域著名的“三园两所”中的一所,牛洋当初选择来这里,也是为了养蝴蝶,因为植物丰富,蝴蝶的食物也就丰富。

书包里背着《花朵的秘密生命》,是喜欢植物的作家阿来在他的《成都物候记》一书里常提起的,等候间隙,随便找个草坡坐下来读一段:

「在巴西,裂叶喜林芋的开花时间是从十一月初到十二月中旬,这个时节晚上很冷,需要加件薄毛衣。博图卡图市的植物学家观察到,裂叶喜林芋的花序到了傍晚左右就会开始加温。肉穗花序的温度和花香的浓烈程度,都在晚上七点到十点间达到高峰。此时,拟步行虫也从土壤中钻出,或从别的裂叶喜林芋里现身。甲虫顺着香味蜿蜒前进,当眼睛可辨认出目标物时,它就直接飞入佛焰苞中……嘭!撞山!甲虫跌落花室的底部。那里的雌性花会分泌出一种黏黏的物质,可以食用。于是甲虫就在这温暖、安全又阴暗的窝里爬行、吃喝,并且繁殖。一个佛焰苞里可容纳多达二百只昆虫,像装满冰结了的甜筒。

这段时间过去后,花会降温,不过还是保持在比夜气稍微温暖一点的温度。从别的裂叶喜林芋来的昆虫已为雌性的小花充分传粉。第二天晚上,雄花释放出花粉,甲虫往肉穗花序上方涌去,在大啖花粉的同时也沾了一身。之后,甲虫又飞离花朵,开始另一个新的循环。裂叶喜林芋产生的热量,比异质飞行的鸟还多!而它控制体温的严格程度,更甚于有些哺乳类动物。

花跟爱到底有什么关系呢?原来花炽烈燃烧着的,是情欲。」

因为文学才开始正视植物的我,一直贪恋这样生机勃勃的描述,但牛洋是专业学者,他不谈这些虚的东西。

▲

牛洋野外工作时常见的场景。摄影/陈峰

行李&牛洋

1.

行李:

自己也做了父母后,经常想,一个孩子,到底是什么时候,因为什么机缘,开始有了自己的喜好,然后越走越深的?

牛洋:

一个人内心的爱好,往往是自己摸索出来,而不是受别人影响的。

如果我父母就喜欢昆虫、植物,那我可能不一定会这样,现在我儿子也有一点叛逆,你希望他做一件事的时候,他哪怕内心已经想做了,也要往旁边拧一点,他要自己探索才满意。

行李:

你是怎么自己摸索出来的?

牛洋:

可能和小时候的成长环境有关,我家在陕南,汉中旁边的一个镇上,离城市有十五公里,旁边都是农田和山地,父母在一个水电站工作,一般建水电站的地方环境都比较好,有一条河,用大坝筑起来,周围青山绿水。

我经常去农田和水库逮虫子。

最早用的捕虫网是这样的,拿铁丝弯一个圆环,里面什么都没有,后面一根竹竿。

怎么捕虫呢?

要去以前那种公厕的墙上网蜘蛛网,必须是园蛛织得粘性很好的那种,先把蜘蛛网兜在铁丝圈上,再拿这个蜘蛛网去稻田里粘蜻蜓。

蜻蜓本来待在草尖上,把网放在正上方距离它两三公分的地方,它受到惊吓,往上一飞,就粘上了。

行李:

有大孩子带你玩这些?

牛洋:

主要是我爸爸带我做这些事,他帮我做的网。

后来发现这个网除了捉蜻蜓,好象没法捉别的东西,就在网上加了一个以前装水果的那种塑料网兜,跟正式的捕虫网差远了,但比之前的蜘蛛网牢固,就可以捉别的东西了。

我对蝴蝶感兴趣,也用这个网逮蝴蝶。

那时关于蝴蝶的资料很少,完全是自发的喜欢,逮着了蝴蝶,就做标本。

当时还没有概念,不知道一个区域的物种基本是定死的,那时唯一的参考资料叫《世界蝴蝶邮票》,我只从那上面知道一些蝴蝶的名字,再对比自己逮的,觉得哪个像,就强行给自己逮的蝴蝶取一个名字,其实可能都是非洲、南美洲的种类名称,汉中不可能有其他大洲来的那些稀奇古怪的蝴蝶。

行李:

就在家附近逮蝴蝶么?

牛洋:

基本是的。

我从小学到高中都在一个学校,是当地一个厂的子弟学校,中午回家也就五六分钟,还能睡一个午觉再去上课。

学校在半山坡上,去学校的路上,可以绕一点小路到油菜地里,那里有不少物种。

季节比较好的时候,中午会带着网子去上学,教室里不好放网,就把网塞在油菜地里,放学再拿回去。

镇子旁边有一座山,我爸周末的时候常带我去爬山,山上物种丰富,可以直接走到水库深处。

那条路走了好多遍,每周只要天气好,基本都会去。

行李:

听你讲这些,特别像台湾导演侯孝贤的电影《冬冬的假期》,讲孩子暑假回乡下外婆家,就是这种感觉,在大人视野不及的地方,孩子自己发现了另一个世界。

真正的城乡结合应该是这种结合呀,路上就是你的课堂,如果你会对它产生反映的话。

牛洋:

现在那种环境很难找了,我儿子看的绘本里,有一本叫《夏日的一天》,不知道你看过没有?

就像我小时候那种状态。

行李:

看过的,「在一个夏日的午后,我出去玩啦。

好热,好热,今天好热,哥哥不在家,我一个人出去玩。

知了叫个不停,一定要一口气跑到山谷里去。

今天一定要捉到,我一个人要捉到。

穿过铁路,那是一片绿色的海洋。

等等我,大锹甲,全速冲过牛棚,臭,臭死了……」

牛洋:

对,就是这种状态。

那时做标本也很简陋,那种正式的木头盒子没有,用的是装衬衣的盒子替代,那个时代装衬衣的盒子比较讲究,顶上是一个透明的塑料盖子,底下铺上一层泡沫板,当时昆虫针都少,就用大头针把形状定好,一只一只码在盒子里。

当时我父母单位的同事谁家买了衬衣,就把盒子留起来给我用。

行李:

一共收集过多少蝴蝶标本?

牛洋:

应该有30盒,可能有一千多号?

现在还放在老家。

行李:

带儿子回去看过吗?

牛洋:

给他看过。

我后来才知道,北京这样的城市里,有少年宫专门指导做这些东西,他们专业得多,也有机会去到更远的地方采集,我当时因为交通不便,就在镇子附近搜集,我后来做过一个名录,那一千多号里,可能只有一百六七十种。

从学科的角度,我们个人采的标本意义不是那么大,但那些采集记录还是挺有价值的,什么时候,在哪里采的,包括标本照片和物种的名字,这些基本记录还是有点价值。

比如名字,虽然最开始乱取,但后来取的有些名字还挺像那么回事的,印象最深的是,我们那儿有一种很小的粉蝶,我给它起名“半尖黄”,因为它的前身末端有个尖儿,那个尖儿是黄色的,其余地方是白色的。

后来看志书上记载,中文名叫黄尖襟粉蝶,也是这个意思。

行李:

那时既没有互联网可以随手查阅海量的知识,也没有淘宝可以方便购买各种工具,但就在一个相对封闭、相对局限的环境下,人们发挥各种创造力,亲手制作一些东西,那是互联网时代到来之前最后的古典时期。

牛洋:

是。

初中的时候,有一个昆虫学界的大家,叫周尧,我给他写过一封信,因为找不到资料看,当时有好多问题,比如蝴蝶晚上待在哪儿?

下雨天待在哪儿?

还有好多其他傻问题,就写了一封信给他。

没想到他给我回了,用的还是当时中国昆虫学会蝴蝶分会的信封,应该是他亲笔写的吧,那封信我还留着。

他回答了我好多问题,还给我推荐了一套书,那套书是1994年出版的,叫《中国蝶类志》,上、下两册。

那时可以去邮局汇款邮购,当然买不起,800多块钱一套。

他告诉我说,有这套书了,如果承担不起,可以等等,后面会出简易版。

过了几年就有简易版的出来,好像260多块钱,爸妈给我买了一本。

可惜老先生前些年去世了。

行李:

现在再回看汉中的蝴蝶,有什么区域性吗?

牛洋:

有,汉中在南北交界地带,从动物区系讲,是古北界和东洋界的交汇区域,我在那个地方长大还挺幸运的,不同区系的东西都能看到。

行李:

我正看《昆虫志》,有一章节讲为什么日本人这么喜欢昆虫,一个叫川崎三矢的人在网络上免费出借甲虫,他说,他的使命是修复社会上的家庭关系,让男人敞开心胸,与儿子亲近。

因为现在的父亲过于冷漠,无法同情与体贴。

他们的生命正在枯竭,对自己的小孩没有兴趣,对亲子关系无感,也许那些昆虫朋友可以让家人凝聚在一起,“我想滋润他们的心灵。

”仔细想想,其实你有一个好父亲。

牛洋:

我爸对我影响还挺大的,他们那个年代,很多人因为各种原因没法上学,但他挺愿意学习的,我问他问题,他不懂或者他自己遇到问题不懂,就会去翻书查,这个过程对我有一种影响。

▲

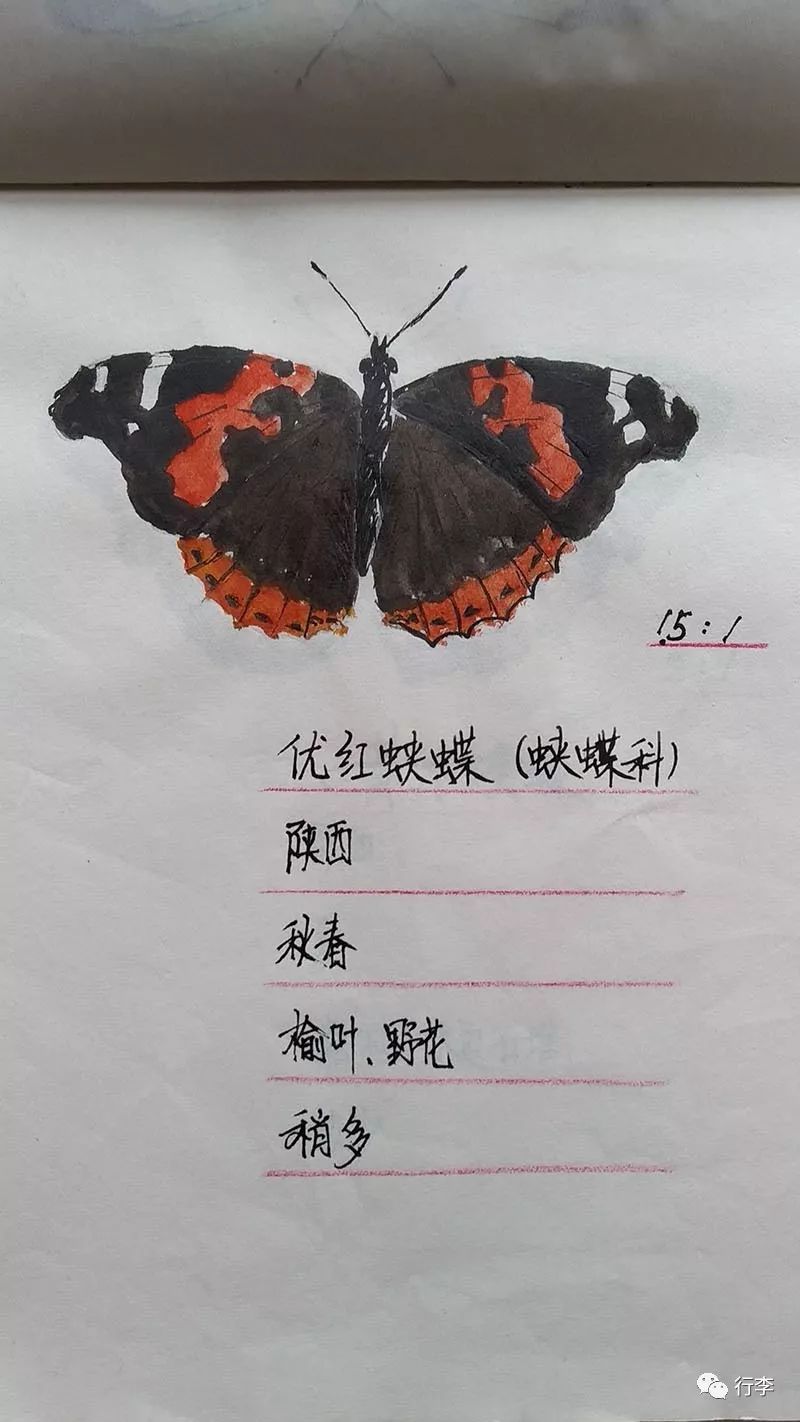

牛洋少年时为蝴蝶标本做的记录,为蝴蝶画的图和自制的画册,以及蝴蝶专家周尧先生回他的信。

2.

行李:

到北京上大学后,就有很多深度爱好者汇聚了吧?

牛洋:

是的,高中的时候有了电脑,可以上网,那时我还不是植物爱好者,是蝴蝶爱好者,有一个“昆虫爱好者论坛”,最早叫“大自然社区”,有搞虫子的,有搞植物的,还有搞鸟类的。

那时认识几位北京的爱好者,去北京上学后就跟他们联系、学习。

那会儿北京的爱好者搞得算比较深入,想要观察整个蝴蝶的生活史,就要像养蚕那样,把蝴蝶和它吃的植物采回来,一边养一边观察。

蝴蝶是寡食性的,一种蝴蝶就吃那么几种植物,你首先得认识这几种植物,把它们采回来喂它,然后观察它蜕皮、长大、化蛹、羽化,所以在北京的几年,周末就跑附近的山,灵山、云蒙山、百花山,都跑过。

行李:

把蝴蝶抓回宿舍来养吗?

牛洋:

对,在宿舍,放在透明的盒子里,盒子上有孔洞可以通风换气。

行李:

在林业大学的宿舍里养蝴蝶是很正常的吗?

牛洋:

至少在生物学系的宿舍里还算平常吧,我们对面寝室里有养乌龟、养蛇、养青蛙的。

行李:

有养蛇的?

牛洋:

对,我记得它还跑出来过一次,所以我养蝴蝶就很平常了。

那期间养过一二十种,很多都和汉中不一样。

因为要观察整个生活史,这就意味着不光是成虫季节要出去,冬天也得出去。

如果只是普通的采集蝴蝶标本,冬天不会出去,那时下着大雪,树叶都没发芽,白茫茫一片,没有标本可以采,但那时可以观察蝴蝶的其他生活阶段。

行李:

那时蝴蝶躲在哪里?

牛洋:

它们的卵产在一些木本植物的枝叶的特殊位置上。

找蝴蝶卵是最有意思的,冬天到处都干枯了,黄成一片,你得在那儿想象,夏天这个地方是什么样子?

蝴蝶妈妈可能会瞅准哪株植物?

因为寄主植物可能到处都是,但适合产卵的树是有限的,你究竟去哪棵树上去找卵?

因为它要越冬,就得考虑这个小树苗或者这个灌丛来年能不能长好,植物长得好,在上面待的虫子才能长得好,还要考虑跟别的虫子竞争。

你得考虑蝴蝶怎么想,那几年在这方面学习、积累了一些经验。

行李:

你的研究方向就是这么从蝴蝶转移到植物上来的?

牛洋:

对,因为要在某些特定植物上找蝴蝶的卵和幼虫,就得认植物,为了养蝴蝶,动力也很足。

有些植物在城市里真难找,就得常进山,城里像北京大学这样的地方,植被也好,我们有时也去北大薅叶子哈。

行李:

那么喜欢蝴蝶,是因为蝴蝶漂亮吗?

牛洋:

一个是漂亮,一个是种类多,大大小小不同尺度、各种花纹的都有,平时也能见到,主要还是因为漂亮。

小时候喜欢画画,但也是为了画蝴蝶,自己拿白纸订成一个本子,画过一本蝴蝶。

也学过很长时间的小提琴,但因为对蝴蝶的热情太高涨了,感觉拉琴耽误时间,因为夏天的时候有各种考级,上不了山,也不能去外面,那段时间就放弃了,然后就一门心思搞蝴蝶了。

行李:

花朵长得美,是为了招蜂引蝶,因为自己不能动,蝴蝶为什么长这么漂亮?

牛洋:

很多漂亮的蝴蝶是性选择的结果,所以很多雄性蝴蝶很漂亮,雌性反倒不怎么漂亮,雄性要增加自己的竞争力。

也有的是为了发出警戒,它不想被天敌吃掉,体内有毒素,就长得特别花里胡哨,让天敌一眼就识别,早早放弃。

还有一些,自己没有毒,但它要去模仿那些有毒的,借别人的威风,它们都生活在同一片林子里,需要有毒的罩着它,就长成跟有毒的蝴蝶差不多的样子,这样它也就受到了保护。

行李:

为了生存,大家都拼了老命。

我在《花朵的秘密生命》里,看到有些花,例如飞燕草,会在不同的时间有不同的性器官,就像换着异性服装一般,它会先经历一个雄性的阶段,让花药制造花粉,几个小时或几天后,再进入雌性阶段,柱头做好接收花粉的准备。

牛洋:

你说的这个我们叫“雌雄异熟”,是把同一朵花里面的雌雄功能分开的一种方式。

是繁殖生态学或传粉生态学的内容,属于进化生态学的范畴,我就研究这个,我也天然对“为什么”感兴趣,像蝴蝶为什么长这么漂亮?

为什么会有这么多花纹?

而且两个亲缘关系离得很远的蝴蝶,可能长得很像,为什么?

又比如这个花儿是怎么繁殖的?

为什么这么繁殖?

植物如何防御?

花儿为什么长成奇形怪状的样子?

为什么有些花儿有特殊的气味?

这些问题都挺吸引我的,有很多未知性,很好奇,而且中国学者最近这一二十年原创了很多科研成果,也积累了很多故事,我也想之后通过插图的方式,结合文字、故事,把它画出来、写出来。

行李:

人类社会对你没有这样的吸引力吗?

比如那些漂亮的女生,可能不及漂亮的蝴蝶对你的吸引力吧?

牛洋:

对人类社会的兴趣确实少,但我应该是属于“直男”的。

其实做研究这些年来,发现彼此间有很多共通之处,还是要关注经济社会的运行规律,其实都很相似。

最开始总得有一个切入点,然后才慢慢认识到这些共通之处。

▲

图一的蝴蝶标本是在陕南念高中时,以邮寄的方式和北京的爱好者交换的标本。图二和图三都是陕南本地的蝴蝶标本。

3.

行李:

第一次来云南是什么时候?

牛洋:

1999年,昆明世博会,那时我初三毕业,死缠烂打要求父母带我来昆明,因为知道这边蝴蝶很多,也想看看世博会,就来了一趟。

因为是跟旅游团,去的地方都很普通,但那一路是从成昆线坐绿皮火车过来的,一路上都趴在火车窗户上看外面飞过的蝴蝶,有好多是我们老家没有的,越往南种类越丰富,激动得不行,其实都是当地的大路货,但我当时没怎么见过。

行李:

终于如愿以偿来了这里,在这里(中科院昆明植物研究所)多少年了?

牛洋:

12年了,其实就在这个园子里,很少进城。

最开始对云南也是各种向往,研究生复试的时候来这里,从火车站坐9路公交车到植物所门口,那是四月份,旱季,阳光很足,就在你今天进来的那个地方,有一个大坡,坡上下来一位穿着傣族服装的女性,走在夕阳里,我心想,这就是云南啊!

后来再也没见到过这种画面(笑)。

对云南向往,实际上是对这里的自然向往。

当时想着来昆明,要能兼顾养蝴蝶最好,植物园里植物种类多,可能养的蝴蝶也比较多。