导言:

高架桥作为缓解交通问题,提高出行效率的交通要道,在解决了平面路网的土地制约问题的同时,也成为了城市形象表现的重要元素。但是人们极少的关注桥下的空间环境,桥下空间渐渐地被人们遗忘,成为了城市犯罪的高发地带和城市“脏、乱、差”的另一类代名词。

目前国内对于桥下空间的规划及利用还没有统一的认知和管理,桥下空间资源缺乏合理的设计和利用成为了各城市的通病。如何合理地利用高架桥下的空间,完善城市公共空间功能,改善城市公共环境成为了新时代提升城市生活环境的重要课题之一。

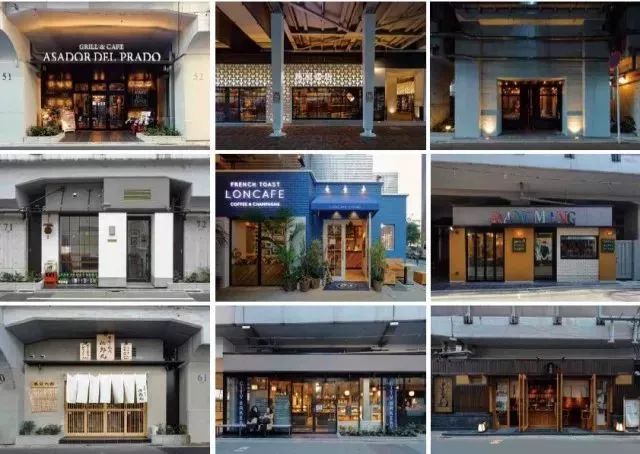

2016年底,位于日本东京市区繁华地带,长期被封锁的东急东横线和日比谷线下全长约700米狭窄空地,被改造成“中目黑高架下”商业空间对外界开放,彻底颠覆了人们对一般高架下空间的想像。

这短短的700米,汇集了日本最美书店、咖啡厅、餐厅、服饰等多元化人气元素,在东京目黑区这个被誉为东京人休闲聚会时最喜欢去的地方,成为了一个特别的存在。

开发前,这里是长期封锁的狭窄空地,即便是在白天,光线也非常昏暗,让人感觉十分压抑。

设计师伊藤浩史先生接手这个项目时,提出了“SHARE(共生)”的开发理念。

将全长约700m的铁道高架桥定义为一个大屋顶,各种各样的特色店铺共享“同一个屋顶下”的空间,人们可以在这里共享“时间、空间、想法”(SHARE)。

原本单调的空间被精心设计为各种式样的店铺,为了展现每家店铺的特色,外装设计独具匠心,店内空间设计各有特色。

中目黑站出站口对面的茑屋书店

中目黑站出站口对面的茑屋书店

茑屋书店内部

被评为“世界最美书店之一”的茑屋书店是一家极富创意的Café&Book,以“创意所带来的刺激”为理念,将书店内部区分为Meet(相遇)、Talk(对话)、Work(工作)、Share(分享)四大主题空间。

商业入口空间

商业入口空间

中目黑站西入口

中目黑高架下已并不是伊藤浩史第一次做高架下的项目了,作为日本著名的地下空间与交通综合体设计专家,他在日本可谓实践经验丰富,也难怪该项目一经推出,便获得2017日本设计界最高荣誉Good Design 奖。

随着众多人气商铺的入驻,带来了访客数的增加,高架下城市交通公共空间品质极大程度得到了改善和提高。进驻的30家新型态商铺,也为当地带来了新的活力和更多就业机会。

在自带遮风避雨的桥底逛街,感觉和两广地区的骑楼好像也有异曲同工之妙。既开发了更多的商业机会,又成功激活了废弃的桥底空间,这波改造确实得点赞。

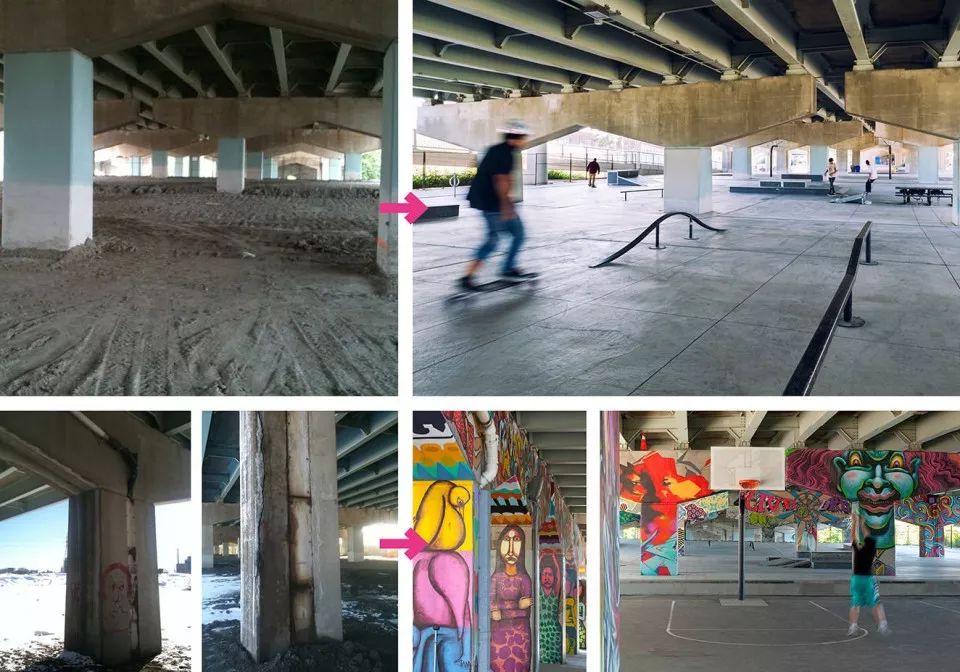

北美城市中纵横交错的高架路网之下,是人们视若无睹的灰色空间。而也正是由于这些忽视与遗忘,导致其无法为相应区域的空间改善贡献任何价值。

△ 在立交桥上往西看,可以发现场地现存着许多带有安全隐患的荒废区域,充斥着违章停车与非法活动。

长久以来,当地一直在尝试振兴这片滨水地带,让曾经的工业地带转化为极富活力的West Don Lands居民区。而设计团队也抓住了这个机会,将位于东大街、里士满与阿德莱德大街交汇立交的桥下空间从无人问津的负面因素变为了社区所共享的宝贵资产。改造前的场地正如所有这类废弃空间一般,因为普通民众的视而不见而充斥着违章停车与非法活动,潜在的安全隐患愈发让人唯恐避之不及。而如今,这个占地1.05公顷的桥下公园已成为了区域内最重要的两个公园之一,打通了Corktown公园、河滨广场以及高架路两侧社区的联系,在多伦多的东城建立起一个生机勃勃的完整社区空间。

△ 左图:改造前。by PFS Studio 右图:第19和20区改造后。by Tom Arban

△ 左图:改造前。by PFS Studio 右图:第19和20区改造后。by Tom Arban

项目的成功归功于对现有空间支撑结构潜力的充分挖掘,上方延绵的道路造就了下方极富秩序与节奏感,交替出现的承重梁柱网格结构与内嵌的小型空间。而桥下公园的空间结构与功能规划的最终确定也受到了这略带历史气息的交通设施空间格局的影响。高架路如同一把巨大的保护伞,为桥下空间遮风挡雨,塑造出一片全年无休的活动场地,无论白天或夜晚,篮球、曲棍球、滑板等种种活动激活了公园空间,甚至在多伦多常见的极端天气状况下也不例外。

by Natta Summersky

by Natta Summersky

△ 即使在城市最不起眼的角落中,孩子们仍然能够找到他们所独有的冒险生活与乐趣。by

Tom Arban

环绕场地边缘与点缀在高架路间空地上的茂盛植被将这片曾经充斥着毫无生气的灰色混凝土结构的棕地变为了绿意葱葱的休闲场所。这些生命力顽强,能够经受住恶劣城市环境考验的植被为场地带来了丰富的肌理与短暂却美好的勃勃生机。

一道道蜿蜒的带状矮墙穿插在为满足交通功能和多样化的活动需求而保持了开放的空间之中,将其进一步划分为不同的活动区域,引导着人们在其中穿行,并提供了休息的座椅。夜晚,长凳下方的灯光亮起,映照在木质的座椅之上,显得温暖而明快,与交通设施冰冷而沉重的质感产生了鲜明的对比。高低起伏、迂回曲折的低矮墙体为空间增添了不少趣味性,而伴其左右、繁盛生长的高茎草丛与本土植被则为这片城市中心的公共空间带来了一些野趣。点缀在场地之中的儿童游戏设置则为整个空间带来了更丰富的色彩、形式与功能。

by

To

m Arban

by

To

m Arban

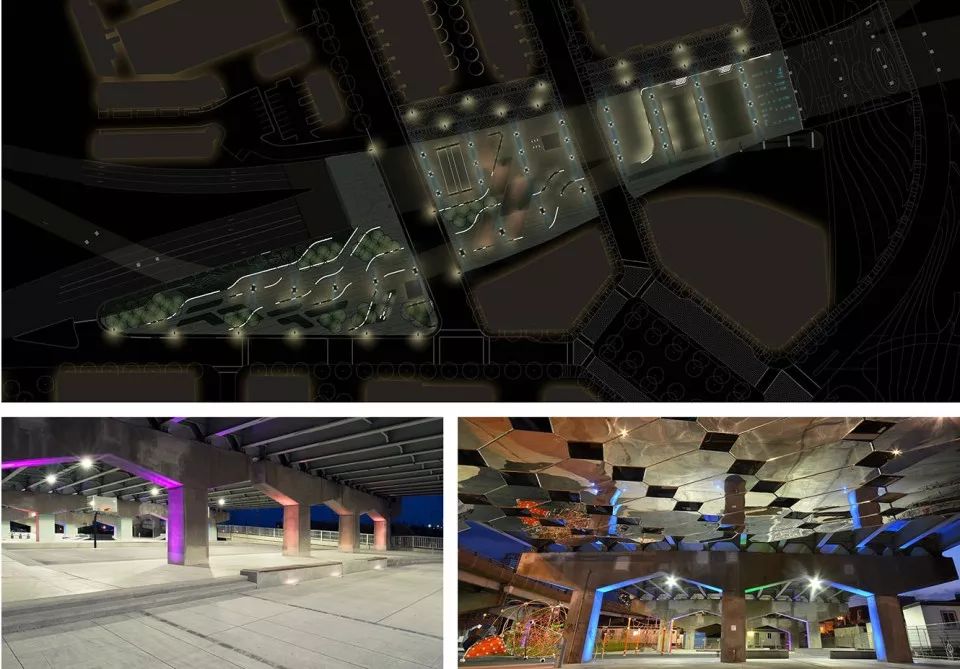

改造策略中最引人注目的一点当属场地中兼具艺术气息与实用性的灯光设计。夜晚,略带夸张的明快色彩映照在延绵的柱廊之上,赋予了这片场地与白天截然不同,却仍不失吸引力的全新面貌,在丰富场地夜间空间体验的同时,指引路线,带来了安全感。色彩、排布形式不一的LED地灯增加了照明系统的层次,也带来了变化无穷的视觉体验。

△ 灯光作为视觉艺术的同时有指路的功能。夜晚的灯光效果在保证游客的安全的同时带来了奇妙的动态空间体验。上图:照明平面图。by

PFS Studio

右下图:高架桥墩被灯光照亮。左下图:灯光系统与桥下艺术装置中的倒影。by

Waterfront Toronto

公共艺术装置被放置在高架桥底部以呼应着照明系统,同时也有助于削弱上方厚重桥梁带给人的压迫感。由Paul Raff Studio创造的“海市蜃楼”占据了部分桥底空间,将公园中发生的一切倒映其中。这套镜面装置极具魅力,在白天折射着不断变化的自然光线,而在夜晚,明快而夸张的灯光亮起,仿佛在镜面中创造了一个迷幻的魔法空间。

△ 在设计空间时,设计师需要仔细的考虑场地,尤其是道路间的条形开口旁空间的高度限制。以镜面打造的艺术装置让桥梁显得更加轻盈,同时也为19区增添了更为丰富的光影和反射效果。by

Tom Arban

通过多层次的功能规划,灵活的空间组织以及极具冲击力的灯光设计与公共艺术,桥下公园已经成为了城市中独树一帜的公共空间,一个不仅能够为社区提供安全而宜人的外部空间,同时也成为了城市居民休闲生活的目的地。这片兼具社区设施与城市舞台两种职责的公园也得到了无数艺术活动的青睐,无论是自发性的表演、滑板活动、舞蹈演出、或是音乐视频和广告的拍摄皆在这里出没。

在管理部门的倡导与鼓励下,来自StreetARToronto、Mural Routes、the Corktown Residents、Business Association以及Friends of the Pan Am Path等多个艺术组织作为“先头部队”,打响了用创造力激活空间的第一战。大量街头涂鸦覆盖了冰冷的混凝土桥墩,创造出一个独特而充满活力的城市艺术走廊。明亮的色彩与风格多样的作品凸显了这片社区空间的参与性,仿佛在呼吁每一位使用者都加入到其中,携手合作促进这片公共空间的发展与转变。

by Tom Arban

桥下公园证明了通过有效的设计手段,城市中的废弃荒地将能够被转化并完全融入城市肌理,成为城市开放空间系统的一部分。

在对桥下空间功能植入的时候,不能违背高架桥建设的初衷和秉承交通优先的原则。

大多数的高架桥还承担着交通枢纽、公交换乘的作用。但国内交通换乘站点还没有达到“无缝化”,在桥下空间利用上还应该着重强化这部分的功能,做好从分散到集聚的转变。

高架桥下空间的利用不应追求单一的功能,而可以根据不同的周边环境,灵活的功能进行搭配。例如,商业空间、停车空间、公厕的配合布置;商业配套与公交站点的配合布置。