定量代谢组学研究进展

郑海慧

1

,陈明毅

1

,钟丹敏

1

,韩博

2

,焦依杨

1

,魏琳

1

,谢智勇

1, 3

*

(1. 中山大学药学院,广东 广州 510006; 2. 石河子大学药学院,新疆 石河子 832003;3. 广东省疾病模式动物工程技术研究中心,广东广州 510006)

[

摘要]

定量代谢组学可通过鉴定机体内所有的代谢产物,并测定其量及量的变化,用于考察机体在受到外界刺激或干扰时的代谢变化。借助定量代谢组学平台,对靶代谢物进行精确定量,有利于发现潜在的生物标志物以及阐释发病机制和药物作用机制,对疾病的早期诊断和防治起指导作用。综述定量代谢组学的实验流程、分析技术、定量方法及应用。

[

关键词]

定量代谢组学;分析技术;定量方法;生物标志物;疾病早期诊断;药物作用机制

代谢组学是研究生物体系受刺激或干扰(某个特定基因变异或环境改变)后其代谢产物(相对分子质量一般小于

1 000

)变化或随时间变化规律的一门学科,用于研究生物体系的代谢途径。代谢组学以组群指标分析为基础,采用高灵敏度、高通量和高特异性的现代分析仪器技术,并结合模式识别等多变量统计数据分析方法,研究机体在受外界干扰后其代谢产物的变化规律。如今“四大组学”(基因组学、转录组学、蛋白质组学及代谢组学)构成了系统生物学整体,由于代谢组学处于生命信息传递链终端,故可体现出生物体系整体状态或功能的最终结果。而根据代谢组学研究目的的不同,可将其研究模式分为

2

种:靶标代谢组学(即“特写” 模式)与非靶标代谢组学(即“全景”模式)。近年来,代谢组学向着一体化、定量化与标准化方向发展,而由于非靶标代谢组学只能对代谢物进行定性或半定量测定,其已无法满足研究与应用对精确定量的需求,故靶标代谢组学已成为代谢组学的发展趋势。本文就定量代谢组学的实验流程、分析技术、定量方法及应用作一综述。

1

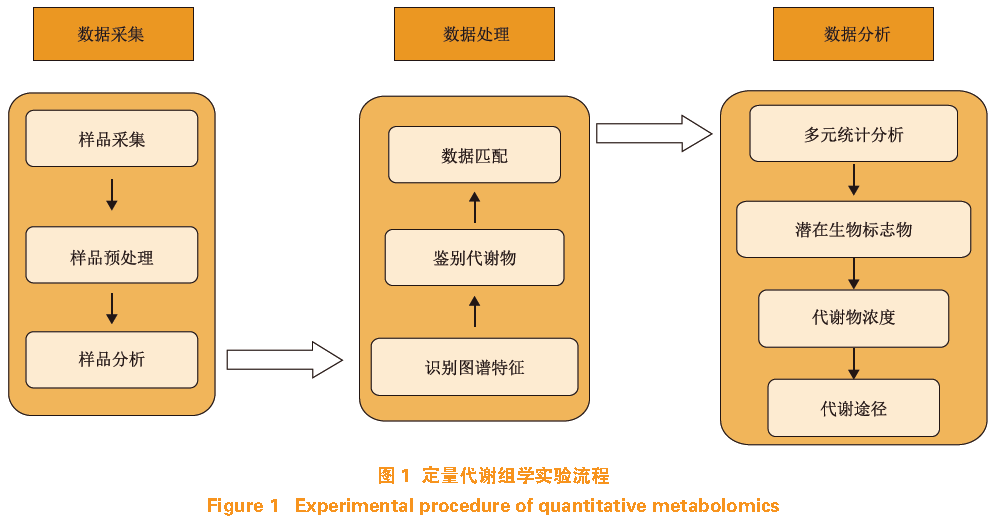

定量代谢组学实验流程

定量代谢组学实验流程包括数据采集、数据处理和数据分析等步骤(见图

1

),而数据处理和数据分析二者合称为定量代谢组学的研究平台

,其对定量代谢组学的发展具有至关重要的作用。

生物样品(如尿液)采集后,需先经生物反应预处理,采用核磁共振(

NMR

)、质谱联用

等技术获得代谢谱或代谢指纹谱,再使用模式识别等化学计量学方法,对所获多维数据降维处理与进一步信息挖掘,研究相关代谢物所涉及的代谢途径和变化规律,以解释生物体对相应刺激的反应机制。定量代谢组学是在得到代谢指纹谱的基

础上加上量化指标,即“全景+ 特写”,使相应的研究更具有全面化及可靠性。

1.1

数据采集

代谢组学研究对象大多数是生物样品,如生物体液(唾液、血液、尿液等)、组织提取液、细胞培养液及粪便等。由于生物样本易受残留酶活性或氧化还原反应等的影响,需要对所采集的样品进行快速淬灭处理,以免其生物活性遭破坏,如立即进行液氮冷冻或酸处理等。采集的生物样品一般需放置于无菌玻璃装置或含杀菌剂(如叠氮钠)的塑料装置中,且由于样品长期暴露于室温下会导致很多代谢物浓度发生明显改变,故其还需置-

80

℃冷藏。而当采集的生物样品为组织提取物时,应避免其与强酸(如高氯酸)接触,因强酸可与样品发生化学反应而导致其代谢轮廓改变。

不同类型的生物样品需采用不同的预处理方法,如不含蛋白的生物样品(尿液)可不经预处理而直接进行分析;但含蛋白或脂蛋白的生物样品(血清、血浆及组织提取液)则必须通过预处理,除去蛋白等大分子;在处理生物样品时,除了要避免微生物污染,还要防止其他污染物(如凝胶、肝素等)的引入,因为这些污染物的信号有可能会掩盖一些代谢物的信号,有时还会被误认为未知代谢物,影响数据分析。

1.2

数据处理

目前,在代谢组学研究领域,获取数据所采用的分析技术主要有

NMR

以及

LC-MS

、

GC-MS

等质谱联用技术。由于单用各技术,各有利弊,故多种分析技术联用,已成为当今的发展趋势。而经各分析平台得到的数据,均为原始数据,须经预处理及模式识别。

1.3

数据分析

在对代谢物进行定量测定后,同时借助一些生化数据库,如

KEGG

、

METLIN

和

HMDB

(用于代谢物生物功能解释和代谢通路分析),对所测数据进行统计分析,比较数据间差异,进一步验证代谢物与生物通路的关系。常用于分析的统计软件需要能够执行

t

检验配对比较或方差的分析程序,如

SPSS

、

Origin

等。同时,通过

Metaboanalyst

、

KEGG

等软件,可以得到目标代谢通路,阐述病理生理、药物作用等相关机制。

2

定量代谢组学分析技术

设计实验时,研究者往往需根据实验目的和对象,选择合适分析方法。在进行代谢组学实验设计时,鉴于众多小分子代谢物及生物体系复杂性,即要求代谢组学的分析方法应具有高灵敏度、高特异性以及高通量的特点。目前,代谢组学研究中所运用的分析技术有色谱、

MS

、

NMR

、傅里叶变换红外线光谱(

FTIR

)、

LC-MS

、

GC-MS

和毛细管电泳

-

质谱联用(

CE-MS

)等,而用于定量代谢组学的分析手段主要有

NMR

、

GC-MS

和

LC-MS

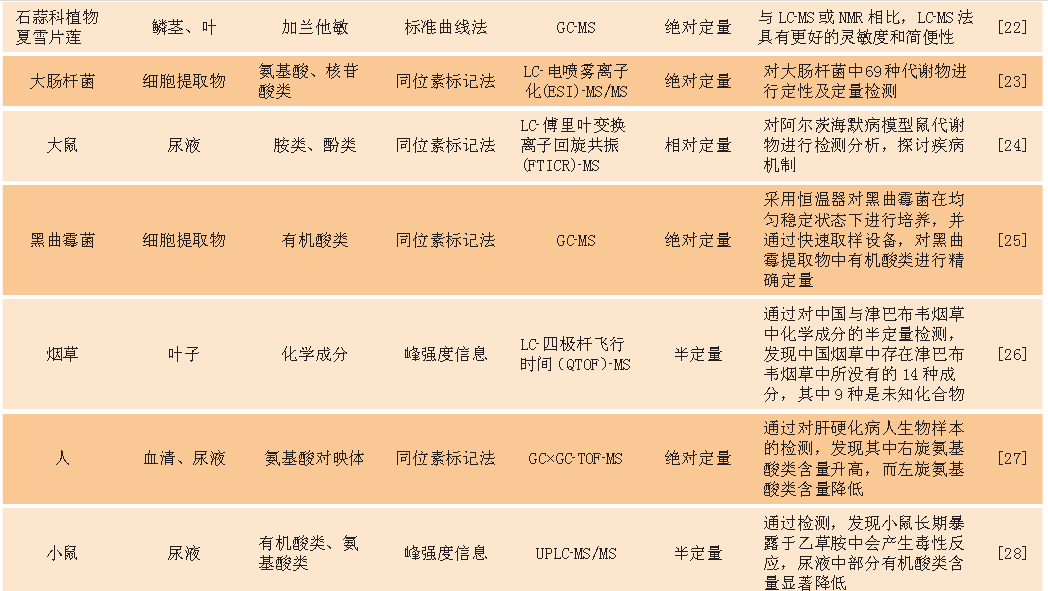

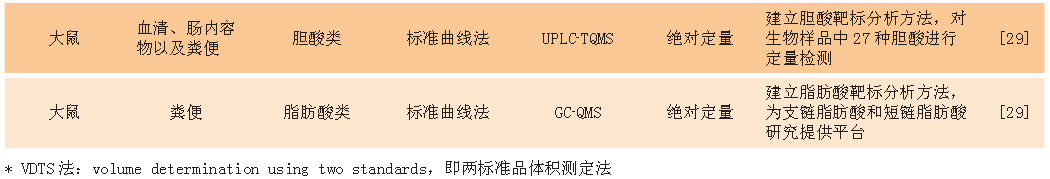

。在对目标代谢物进行定量分析时,不同的分析技术其定量方法有所不同,如表

1

所示。

2.1

核磁共振

基于

NMR

的定量测定一般采用内标绝对定量法,也有用相对比较法。

NMR

定量方法是通过比较不同化合物的吸收峰强度而进行定量,即根据已确定化合物质子的信号强度与产生该信号的质子数目成正比的原则,通过对目标化合物某一基团质子峰面积与内标物峰面积进行比较,即可求出绝对含量。在利用内标法或相对比较法进行生物混合物分析时,只需在建立标准代谢物图谱库的基础上,利用内标物进行比较,即可求出目标代谢物的绝对含量,并不需要获得该代谢物的纯品用作对照。江春迎采用基于

NMR

的定量代谢组学技术,对金黄地鼠脂代谢紊乱模型进行跟踪研究及调血脂药物的药效学评价。结果发现,在高脂金黄地鼠中,与年轻组相比,老龄组地鼠血液中葡萄糖含量较高而柠檬酸含量较低,尿液中柠檬酸和顺乌头酸含量均较低,即老龄组糖酵解循环失衡进一步加剧;而在给予中药单体成分(大黄素、姜黄素等)和新调血脂化合物

WS090508

及

WS090138

干预后,高脂血症地鼠的血浆代谢轮廓均有正常回归趋势,说明这些受试化合物均具有调血脂功效。可见,采用基于

NMR

的定量代谢组学技术,能系统观察到生物体代谢紊乱发生、发展及药物干预后其相关循环途径的时空变化规律,可弥补传统药理学研究技术方法的不足。

2.2

色谱- 质谱联用

色谱

-

质谱联用可分为

LC-MS

和

GC-MS

,用其作为定量分析技术时,首先,需要对标准化合物进行测定,确定标准化合物准分子离子和色谱保留时间;然后,优化离子碰撞能量,确定母离子与子离子;最后,通过子离子碎片,为定量提供质谱和色谱参考。该项分析技术常用定量方法有外标法和内标法,而内标法最为常用。

GC-MS

适用于分析热稳定性好以及具有挥发性的化合物,对于那些难挥发、热稳定性较差或极性强的物质则需衍生化后再进行分析,其具有较高的准确度和灵敏度。

Quéro

等

对植物中极性代谢物进行

TMS

衍生化后,再采用

GC-MS

进行定量检测。

Berkov

等

采用

GC-MS

法,对不同种属植物中的加兰他敏进行定量检测,并且采用主成分分析方法(

PCA

)对其进行成功分组。

LC-MS

具有高灵敏度、高选择性且测试时不受样品稳定性和挥发性影响等优点。

Ma

等

采用

UPLC-QTOFMS

方法,对半乳糖胺诱导的中国小型猪急性肝损伤模型中生物标志物进行半定量检测,结果发现,模型猪血清中溶血磷脂酰胆碱类、卵磷脂及脂肪酸酰胺含量较正常水平有所下降。

Li

等

建立

UHPLC-MS-MS

方法,对长期暴露于乙草胺的大鼠的尿液进行代谢组学研究,结果发现,模型大鼠尿液中马尿酸、柠檬酸、泛酸、尿嘧啶等含量均较正常水平有所降低。

Hou

等

建立

UPLC-MS/MS

方法,同时测定大鼠血浆与尿液样品中

3

种芳香类氨基酸分别为苯丙氨酸、色氨酸和酪氨酸,以及

4

个肠道菌群及其宿主共代谢物分别为吲哚、对甲酚、硫酸吲哚和硫酸对甲酚。而且,

Hou

所在课题组又通过建立

HILIC-MS/MS

方法,同时测定了大鼠尿样中

32

种

氨基酸、神经递质、嘌呤和嘧啶的含量;并将建立的定量代谢组学分析方法(

UPLC-MS/MS

和

HILIC-MS/MS

)应用于从克罗恩病模型大鼠(以

2,4,6-

三硝基苯磺酸诱导)中所获生物样品,对模型大鼠肠道菌群及其宿主共代谢物进行分析,全面系统探讨了

2,4,6-

三硝基苯磺酸诱导的克罗恩病模型对大鼠肠道菌群和机体的影响,其间,运用所建立的分析方法,在

10 min

内,对

11

种关键的肠道菌群及其宿主共代谢物进行了快速定量检测,其中主要包括琥珀酸类、苯乙酰谷氨酰胺类、马尿酸盐以及三甲胺等代谢物。可见,采用这类新方法,可为肠道菌群紊乱相关疾病(如溃疡性结肠炎、克罗恩病及肥胖等)的发生、发展机制研究提供一种新的手段。

2.3

多种分析技术联用

如今代谢组学向着一体化、定量化及整合化趋势发展,而整合化发展不仅需要内部之间整合(如各检测技术间整合、各数据处理方法间整合等),还需要同外部进行整合(如与其他组学间整合分析)。由于各种分析技术各有利弊,且代谢组学研究对象复杂,有时候单用一种柱子或检测器并不能满足定性定量的分析要求,所以,多种分析技术联用,已然成为一种趋势。刘妍如

联合应用

NMR

和

HPLC-MS/MS

,对更年期综合征发病和贯叶连翘治疗更年期综合征的机制进行研究,并结合偏最小二乘法

-

判别分析

(PLS-DA)

和方差分析,对所获代谢物进行筛选,结果发现了

53

个与更年期综合征诊断相关的差异表达代谢物;且在构建代谢网络后,发现有

6

条代谢通路与更年期综合征显著相关。提示,将多种分析技术和多元统计方法相结合的研究策略,能实现在代谢物水平上对疾病发生发展和药物作用的机制研究。

在代谢组学研究领域,现在除了联合应用多种分析技术外,多维

NMR

技术以及多维色谱

-

质谱联用技术的应用也成为一种趋势。

Martineau

等

采用

2D NMR

,对

3

种不同的乳腺癌细胞提取物中

15

种

代谢物进行绝对定量检测,发现

3

种不同细胞株中的这

15

种代谢物含量具有显著差异。

Kim

等

采用基于质量的激光解吸

/

电离质谱(

MALDI-MS

)平台,对人乳腺癌细胞中的雌酮(雌酮与乳腺癌的发生有着重要关联)进行定量检测。由于雌酮低丰度原因,对其进行定量监控有很大难度,而借助

MALDI-MS

平台,则可测其绝对浓度,且该平台可测任何含酮体代谢物,从而能反映临床治疗情况以及探讨疾病机制。

3

定量代谢组学定量方法

随着分析技术的发展,其相应的定量方法也在不断发展。标准曲线法虽是定量代谢组学研究中最常用的方法,可由于代谢物的复杂性,且相应对照品匮乏,均给代谢物的定量分析带来较大困难。于是,在定量代谢组学研究领域,人们开拓创新,不断提出新的定量方法,以满足需求。

与标准曲线法相比,内标法更具有普适性,因其不需要对照品,只需选择合适的内标物质即可,故在内标法中,选择合适的内标,显得尤为重要。近年来,同位素标记内标法在定量代谢组学研究领域亦得到广泛应用,该法采用同位素标记选定好的内标物,将标记后的内标物与样品混合进行分析,再根据同位素信号,计算得到相关待测物的含量,常用同位素有

13

C

和

1

H

。

Yang

等

建立

GC-MS

法,用

13

C

标记化合物,对扭脱甲基杆菌

AM1

中的代谢物进行综合分析和部分定量。

Lien

等

采用非氖化与氘化衍生化试剂二者相结合处理内标物的方法,对有机酸类、氨基酸类、糖醇类以及碳水化合物类等代谢物进行了定量检测。

Yang

等

则论述了

GC-MS

结合化学计量学方法及

13

C

和

12

C

标记化合物在代谢组学定量以及

13

C

流束分析中的应用。

在定量代谢组学研究领域,基于定量

NMR

(

QNMR

)技术的应用主要有

2

种定量方法:

Binning

法

和靶标轮廓法。

Binning

法作为传统代谢组

NMR

图谱分析法,其主要存在两方面缺陷:一是,对

pH

和离子强度变化所引起的化学位移偏差适应性较差,导致其分析结果可靠性不强;二是,所获分析结果不一定具有实际意义。而靶标轮廓法并不是依靠积分面积对待测物浓度进行半定量测定,其首先借助数据库对代谢物进行较精确的定性,然后用内标法测定其绝对浓度。借助某些商业软件,靶标轮廓法通过去卷积和线性叠加方法对

NMR

谱图进行拟合,既可解决因谱峰重叠而造成定性分析困难的问题,亦可增加定量分析准确性(受

pH

和离子强度影响较小),因此具有一定的实用性。

虽然内标法和靶标轮廓法可以满足代谢物定量分析的需要,但其用于定量分析,亦受到一定的限制,因为定量数据处理和分析均需依靠各种软件,如应用于

NMR

仪器平台的

rNMR

以及应用于

GC-MS

仪器平台的

MetaQuant

、

ADAP-GC

和

TagFinder

等软件, 即不同仪器平台用于代谢产物的定量分析时,需要相应的专用软件支持。而且,像

Agilent

公司的

MassHunter

软件,虽包含定量功能,但存在导出结果无法直接导入其他软件以及操作较复杂等缺点。因此,如今对代谢物进行定量分析时,仍然主要采用基于峰强度信息的人工操作方式。鉴于此现状,卫润民等

基于

Matlab

平台,开发了一款适用于代谢产物批量定量的工具(

batched metabolitequantification tool

,

BQT

),且其已获得软件著作权(

2011SR081319

)。该软件具有以下特点

: 1

)可对多个代谢物同时进行定量;

2

)支持

Excel

格式文档导入和导出;

3

)可提供对数变换以及缺失值填补等基本数据预处理功能。该软件可使从仪器平台的测试结果到数据统计分析之间的定量过程自动化,使批量样本的定量任务大大简化,弥补了由人工操作带来的缺陷和不便。

4

定量代谢组学的应用

随着代谢物定量研究的深入,代谢组学由定性或是半定量的非靶标研究向准确定量的靶标研究转变。同时,定量代谢组学研究具有全面性及准确性等特点,可应用于医药学各个领域,如疾病早期诊断、药物作用机制、环境领域、毒理学研究、微生物领域以及植物学等。该部分简要介绍在疾病早期诊断和药物作用机制两方面有关定量代谢组学的一些应用。

4.1

用于疾病早期诊断

由于代谢组学处于生命信息传递链终端,故可体现生物体系整体状态或功能的最终结果。一旦机体出现病理变化,其基础代谢亦会发生相应的改变,从而导致体内小分子代谢物的浓度或种类发生改变,即代谢谱图发生变化,而这种变化可能比临床症状出现得更早。鉴于此,可借助定量代谢组学平台,研究与疾病相关的生物标志物,对疾病进行早期诊断,预防疾病的进一步发展。目前,定量代谢组学已应用于恶性肿瘤以及心血管和呼吸系统等的疾病早期诊断。吴泽明等

采用

LC-MS

方法,对黑胆质证哮喘患者血清进行代谢组学研究,发现

15

个与哮喘疾病相关的生物标志物,如在哮喘患者的血液中,硬脂酰胺含量升高,而溶血磷脂酰胆碱类物质的含量降低。近期,有研究人员将蛋白质组学与代谢组学相结合进行研究,同样也发现,在哮喘患者血液中,磷脂酰胆碱含量均上升,而溶血磷脂酰胆碱含量均降低。这为之前的研究提供了印证及补充,即磷脂酰胆碱和溶血磷脂酰胆碱的含量变化特征是哮喘患者一种标志性的代谢模式,可作为诊断哮喘的一种辅助手段。可见,借助定量代谢组学平台,找出与疾病相关的生物标志物,并对其定量分析,可对疾病进行早期诊断,以防疾病继续恶化发展。