据调查,有过半数的企业发生收购合并,计划海外拓展,进行产业升级。经济发展,人才先行,因涉足新业务和原有业务的转型升级而带来的人才诉求,自然成为企业人力资源工作的重中之重。

(文末可扫码下载《敏捷人才管理期刊》)

需求端是集团化企业对人才、尤其是中高端关键人才的需求持续放大,供给端是全社会被动人才占比居高不下,在这样的人才“新常态”下,

集团化企业如何做才能招揽到支撑企业战略发展的人才?

由集团总部统一构建人才库的出发点主要有以下几个:

分子公司的高级管理人员通常由集团总部统一任命,如果内部选调不能满足需求,集团总部将会负责这项招聘工作;

当企业将要进入一个新的业务领域时,需要引进这个领域的关键人才和团队;

当行业人才有限,需要长期跟踪、挖掘高潜人才时,集团可发挥资源优势,组建专责团队长期运营。

构建集团统一人才库关键在于:

1、 结合公司战略和关键业务分类构建人才库

不是所有的职类都需要建立人才库,在进行招聘需求分析时结合公司战略和企业关键业务,按高级、中级、初级级别分类建立,同时也可按关键职类分类设置人才库。

尤其要考虑到公司的远景规划,例如在未来一段时间内,即将进入一个新的业务领域,那么就要早做准备了,新业务领域的高级人才的招聘周期会比较漫长。

2、盯紧竞争对手,全员参与建立Talent Mapping

针对整个集团和业务单元的人力资源规划和成长的需求,HR需要对相应的人才市场有充分的了解,需要大量的人才市场数据和竞争对手的人力情报支撑规划的落地,进而有的放矢的进行招聘活动。

首先明确跟踪的同业竞争对手有哪些,尽可能的细致了解竞争对手的组织架构,当有候选人达到进入人才库的标准后,为候选人标识Ta来自哪家竞争对手的哪个组织下,一旦了解到关键候选人发生了就职变动,也需要随时更新。鉴于这项工作量较大,动员全集团HR和面试官参与这项工作是个很好的选择。

经过较长时间运营后,人才库就积累了可观的竞争对手人才的数据。当集团或者某个业务单元启动拓展新业务时,HR就可以利用人才库数据比较从容的开展招聘工作了,而不只是紧急地寻求猎头的帮助。

3、从校招开始,长期跟踪高潜人才

对很多行业而言,中高端人才的争夺已经从校招开始了,听起来不可思议,但是这确实是一个促进人才资源长期健康发展的方式。

在校园招聘后,对应已经识别出高潜的毕业生,即使没有选择加入企业,也把Ta放入人才库长期跟踪,很有可能在三年后,Ta正是我们需要的中级人才。也正因为平常我们和候选人保持了良好的互动,当候选人重新选择时加入我们的概率将大大增加。

4、组建团队负责长期运营

通过以上我们可以了解到,人才库的运营是个长期艰苦的工作,组建一个专门负责的团队非常必要,团队由总部统一管理,但和各业务单元保持密切合作,收集整理各业务单元招聘需求,做好录用人员的分配工作。集团企业建立统一人才库的形式,相当于在企业内部实现了“人才共享经济”。

近年来,大数据早已不是仅仅停留在概念阶段,随着大数据技术的日臻成熟,大数据已经逐步应用在社会经济生活中。由于互联网上沉淀了海量的职位和简历数据,招聘领域应用大数据有着得天独厚的优势。

集团型企业因为招聘量大,因此在企业内部同样产生了大量的简历数据、招聘流程数据,结合大数据技术,可以很好地利用企业内外部数据,提升招聘效率,辅助招聘决策。

1、利用大数据找准人才

不需要太长时间,集团型企业的人才库就可以轻松沉淀十几万、几十万份简历,HR往往“望库兴叹”,即使成立了专责运营团队,激活这些简历也是件浩大的工程。

现在我们就可以借助大数据技术进行人才的“智能推荐”,简要来讲,招聘管理系统将在线电子简历进行标准化、格式化的整理,然后利用大数据技术进行数据清洗、智能标识,例如将某份简历自动标注技能标签。

同时,当企业发布职位时,大数据技术可以提取职位对技能的要求,将匹配程度高的简历自动“智能推荐”到HR的面前。一般而言,如果人才库有100万份简历,“智能推荐”可以帮助HR识别约40%的简历,也就是一多半的简历被认为是和现在招聘职位不相符的,这对提升HR的工作效率来说意义重大。

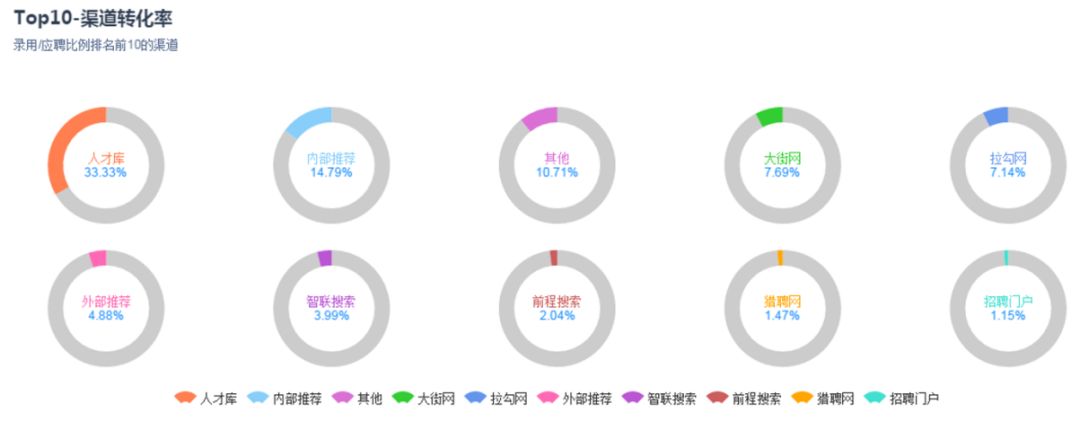

2、利用大数据找对渠道

集团企业在开拓招聘渠道时,常需要兼顾集团各业态招聘诉求,哪个渠道是行之有效的,在决策时需要收集和调研众多信息,除了经验外,大数据可以提供给我们更多辅助决策信息。

3、利用大数据找到标准

当看到某个业务单元的招聘效率低下、招聘周期漫长时,每个管理者都想尽快采取改进措施,但是这项工作的标准该如何制定,管理者有时会感到迷茫。通过招聘大数据,我们就可以看到行业的标准是什么,从而为我们制定工作标准提供了重要参考。

集团化企业使用招聘管理系统(ATS)在线进行招聘工作已经成为标配,但是很多企业只是将原来线下的文档搬到了线上,或者进一步的实现了在线招聘流程的管理,然而并没有对整个招聘流程中产生的数据进行分析、总结和应用。

集团型企业组织数量多、层级深、招聘团队分布广,往往形成各自为战的局面,从集团总部的视角看下去是一个个的黑箱,既无法实现招聘资源的共享,还存在着操作不规范带来的招聘管理风险。

搭建一个数字化的招聘管理运营体系,可以帮助企业统一用数字说话,打开管理黑箱,建立统一的流程标准、合理利用招聘资源,实现集团招聘管控。

一般从四个方面建立运营指标:

1、 渠道效果

关键指标:渠道收取的简历量、渠道简历质量即渠道录用人数、渠道转化率

。

除了在集团层面评估整体招聘渠道的效果外,各个业务单元的渠道效果也不同,需要深入细致地分析渠道效果才能进行渠道建设,开拓新渠道。

2、 招聘进度

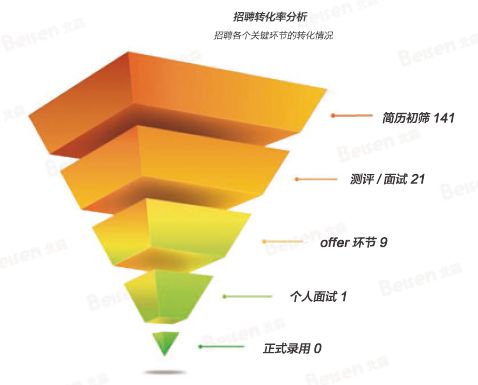

关键指标:招聘漏斗转化率、招聘需求完成率、应聘录用比、简历有效率、面试转化率。招聘进度同样需要按照各业务单元分析,必要时关注关键职位的招聘进度。

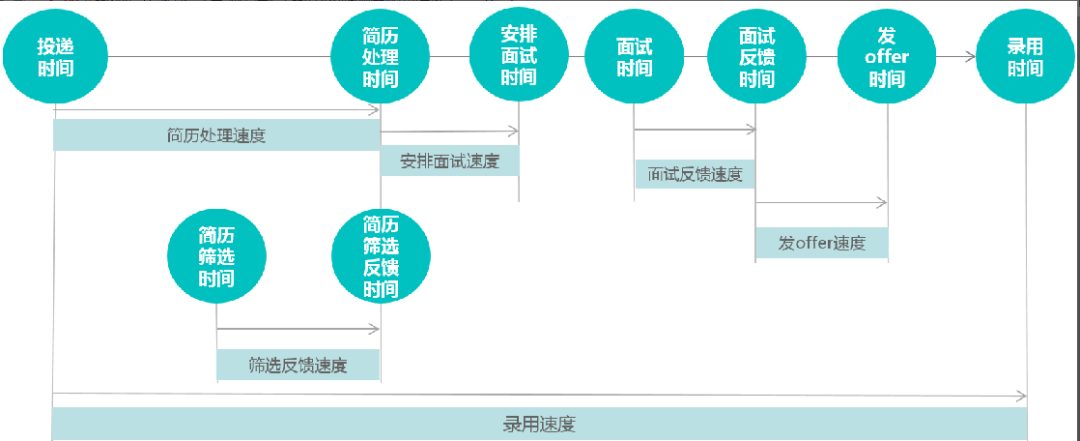

3、 招聘效率

关键指标:录用速度(收取简历到录用的时间),简历处理速度(收取简历后到第一次被处理的时间),安排面试的速度,面试反馈的速度,发送offer的速度。

招聘效率是企业重新招到优秀人才的关键。招聘速度快,在简历筛选、安排面试、发送offer等各环节都能抢占先机。在同等竞争的条件下,成功招到优秀人才的几率才能提升。

(文末可扫码下载《敏捷人才管理期刊》)

4、 招聘成本

招聘成本主要分为渠道成本和人力成本。渠道成本包括不同部门渠道发布广告和下载简历的两种费用。

人力成本:人力成本会分摊到HR的工作量上,可以选取招聘进程中典型工作量指标,包括:搜索下载,简历筛选,安排面试,发送offer,录用和淘汰6种,按指标花费的时间比例,和系统中记录的工作量,分摊总人力成本。

为了提升招聘运营效率、降低招聘成本、提升招聘服务专业化和标准化水平,越来越多的集团型企业开始尝试建立招聘共享服务中心。

原来的招聘人员可以说是全流程小能手,从职位发布、简历筛选、面试邀约、Offer发送直至Onboarding,每个环节都要参与。

在共享服务中心模式下,将招聘团队细分为三类角色SSC(共享服务中心)、HRBP(业务合作伙伴)、COE(领域专家)。下面我们通过一张图说明这三类角色之间的协作关系: