伊藤诗织成为一名“公众人物”,是在2017年10月的记者招待会上。她依据自身遭遇性侵经历写成的纪实作品《黑箱》在日本出版,反响复杂。无论如何,这使她成为日本第一名公开长相和姓名控诉性侵的女性,也是“日本#MeToo第一人”。

伊藤诗织

2017年,正是“#MeToo”运动星星之火、初始燎原的一年。从娱乐圈到体育界、文化界与传媒出版界,从美国到中国,全球的女性被鼓励站出来指控性侵。从世界的尺度来看,这波声浪高低不一,“#MeToo”在日本的沉寂,令伊藤诗织的发声显得孤独而又嘹亮。

2018年6月,BBC报道伊藤事迹的纪录片《日本之耻》上映。经由西方主流媒体的传播中介,这位亚洲女性的呼声终于发酵成为全球关注的事件。

《实名指控性侵后她出书叩问社会 伊藤诗织:我不是完美受害者》(新京报“我们视频”出品)

《黑箱》被称作“非虚构版《房思琪的初恋乐园》”。中国读者也常将伊藤诗织与《房思琪》的作者、台湾小说家林奕含并举。两本在“#MeToo”期间陆续面世的作品均依托现实经历,描述了女性受害者的心碎时刻,使性侵犯的话题“出圈”“破壁”,令“走出房间的大象”成为激起广泛关注与持续讨论的社会事件。

在书写与言说创痛持续引发轰动之时,她们的形象亦透过网络广为流传。分别被贴上“美女记者”和“美女作家”标签的二人,既符合人们对于亚洲女孩的审美,也被“完美受害者”的期待而损耗。

在性侵犯的叙事中,“美丽”往往被视为一种过错。小说里,施暴者李国华说:“都是你的错,你太美了。”现实中,施暴者山口敬之则在邮件中写,“这样漂亮的女生半裸着爬到床上,自然而然会发生点什么”。

翻转美丽、柔弱与顺从刻板印象,成为女性终止沉默、学习愤怒的爆破点。只是,伊藤诗织与林奕含人生的后续走向截然不同。林奕含成书后的自杀已成绝响,而身为记者的伊藤诗织则没有迂回,从亲历者到书写者,她将个人遭遇转化为公共经验来诉说,至今仍在走维权的艰难之路,试图借此推动日本司法部门及警察改变对类似性侵事件的处理程序。

伊藤诗织去过台湾,也知道林奕含的故事。私密性、耻辱感与陈情的二次伤害,令任何置身其中的人都有权脆弱。

“如果我没有记者的背景,也许我做不了这些。但作为一个记者,如果连我都不敢说的话,那还有谁呢?”

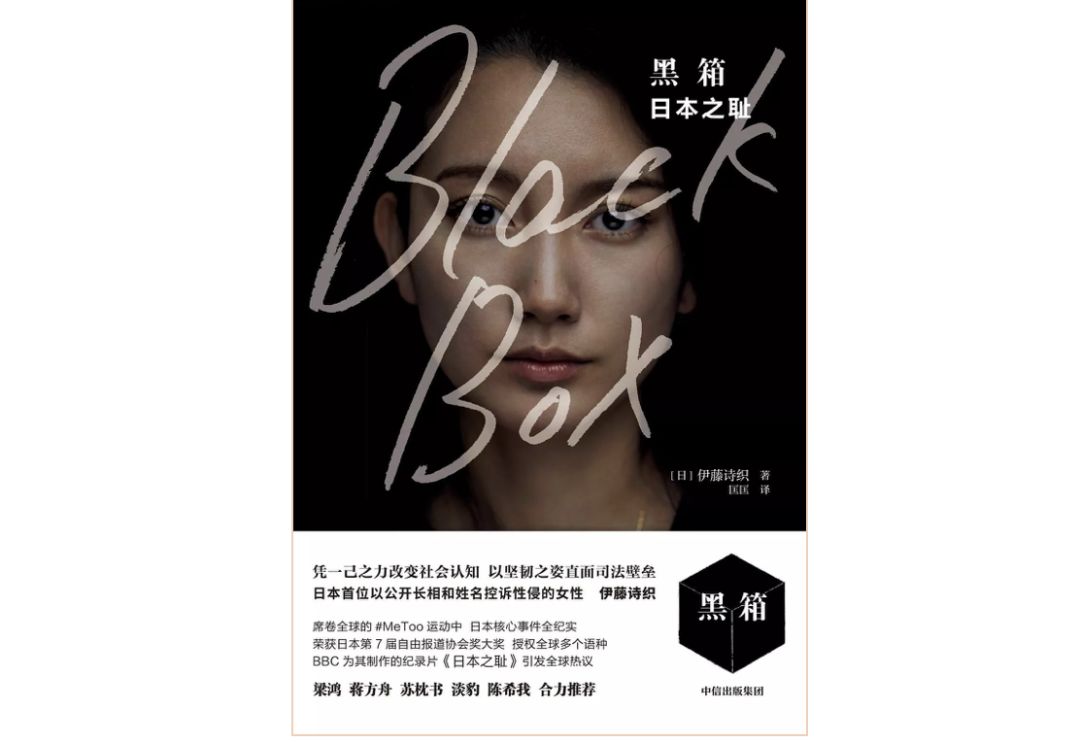

《黑箱: 日本之耻》,(日)伊藤诗织 著,译者: 匡匡,版本: 中信出版集团·雅众文化 2019年4月

伊藤诗织的中国之旅

“因为每次讲到那些经历,

我的身体都会变得很冷”

就在这个月,伊藤诗织踏上了为期十天的中国之旅,从上海到杭州、北京和成都。

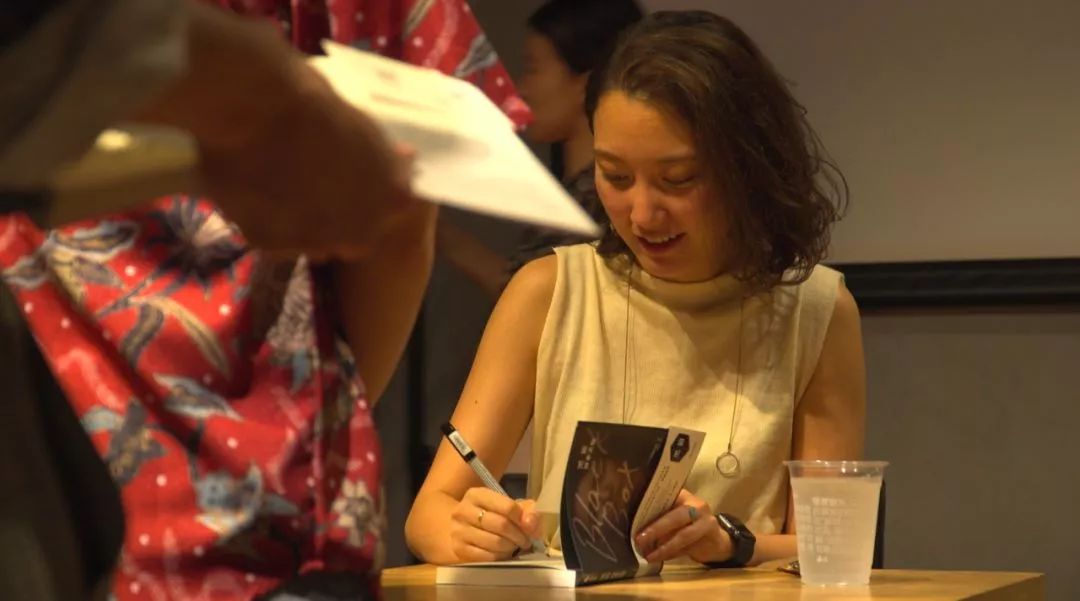

伊藤诗织在给读者签名中文版《黑箱》,北京单向空间(爱琴海店)。

这是她第一次面对如此众多的中国读者,甚至在日本也不曾有这样盛大的轮番会面。“在日本,并不会有这么大的场地,这么多人去关注这本书”,伊藤诗织在一场活动中感叹。仅在三天半的北京行程里,她参加了两场爆满的讲座,一轮“一席”演讲,接受了极度密集的采访以及拍摄。她将这回中国行当做一次“田野”,“希望也会有一些素材和选题”。

伊藤诗织毕竟是一名自由记者。

2015年,26岁的伊藤在日本遭TBS电视台驻华盛顿分局的局长山口敬之迷奸以来,虽数度经历身心崩溃,但工作一直不曾停滞。她从埃塞俄比亚回国不久,刚放下手头有关非洲女性割礼传统的纪录片拍摄,就走上7月8日的日本法庭,与四年不见的山口敬之做了对峙。

她的案件仍未结束。2015年提出的刑事案件以“不起诉”告终,如今已转成民事案件,山口要求她赔偿一亿三千万日元。不过,民事化令“整件事情变得透明,不像以前那样被层层包裹住”。

见到《新京报》记者时,伊藤正在休息间隙。她在水池里放了热水,将脚和手放进去,温暖身体。她略显疲惫,像电视新闻记者那样微笑,为这份额外的等待表达歉意:“因为每次讲到那些经历,我的身体都会变得很冷。”

“性,人人都会进行性爱,人人都有性别,那是我们存在的基础,那是我们最基本的组成部分。我经常使用‘房子’这个比喻。如果我是一座房子,如果这座房子的基础受到了侵害,是很难重建日常生活的。”

在上海站的演讲中,伊藤诗织对身体的自主权做了一个非常符合“现代人”边界感的表述。她是一个有西方教育背景的日本女孩,十五六岁时,为了看到更多世界而孤身来到美国,“如果只会日语,我的世界将被局限和被禁锢在充满日本心理的地方”。像小镇青年来“北漂”那样,在美国以及欧洲的经历让她获得了更多可能性,以及与更广阔世界的交流方法。

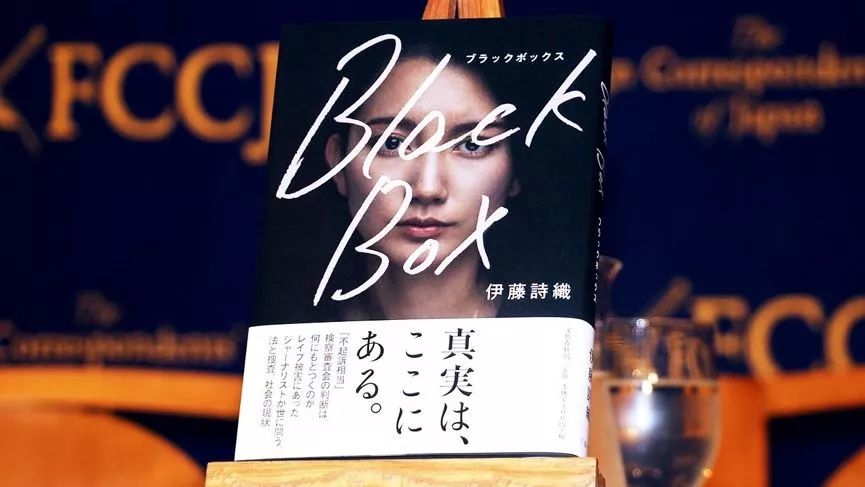

伊藤诗织《黑箱》原版。

值得留意的是,伊藤诗织的亚洲声音,很大程度上是透过英语发出的。BBC为伊藤诗织纪录片所取的第一个名字是《强奸之国》,这个说法显然欠妥,伊藤诗织为此做过一番争取,最终定名《日本之耻》。“日本的刑法已经110年没有改变过了,此前强奸罪的最低判刑是3年。我拍这个片子之前,日本将要举行讨论改变刑法的国会会议。BBC这个片子确实帮到我了,刑法做出了一点点改变,把最低年限改成了5年”,伊藤诗织说。

“在日本,施行性侵害的人都是位于权力顶层的、拥有强大力量的人,所以在底层的女性很难有发言的机会。”

在遭遇不幸时,伊藤诗织仍是一个新闻实习生;4年后,她则以专业记者的经验和力量,成为一个试图撬动社会“黑箱”、传达“#MeToo”理念的人。如媒体人郭小寒所说,她仿佛是“有自己的方式方法可以去组织这样的斗争的”。

如同所有的运动一样,“#MeToo”不是一场完美的运动,但它真切普及了一些此前欠缺公开表述的性观念:没有同意,就是性侵:“only Yes means Yes”;不要期待“完美受害者”,停止谴责受害者;大部分性侵案不关乎性企图,而关乎权力。

开口难说“不”的亚洲女孩

“假如我选择沉默,

我就没法活到今天”

“滚”。

来到中国的伊藤诗织,饶有趣味地练习中国朋友教会她的第一个“脏字”,并表示“日语也需要这样强有力的词汇。”

因为日语缺乏明确表达拒绝、不同意的词汇,我们很难区分“拒绝”和“欲擒故纵”。哪怕非要说“不”,也会给人很有礼貌的感觉。在伊藤诗织与山口讨论性暴力案件的日文邮件中,她无法不使用谦辞敬语。而在遭遇侵犯时的愤怒控诉也显得无效,“他有一句话激怒了我,他说:你生气起来还是很可爱的啊。那一瞬间,我感觉我的控制权好像被夺走了。”

伊藤说,“所以哪怕是语言,我都觉得我们是被限制了。我觉得日语应该也引进‘fuck off’这种词,或者把中文里的‘滚’翻译成日语。”道理正如写过非虚构作品《中国在梁庄》和《出梁庄记》的梁鸿所言,“日常话语反倒是最能阻碍文明的发展”。

在北京站,伊藤诗织与梁鸿、郭小寒的对话中,亚洲女性从传统到现代的生存处境得以串联。最新的“全球性别差异排名”现实,中国位列103位,日本更糟,第110位。性别观念未必与经济同步发展。

一百年前,中国女性解放是轰轰烈烈,今天女性经济地位提升,女权话语传播更广。但性别背后历史的盘根错节,存在阶级与城乡隔膜。“虽然我们面对的是一个现代的社会,但每一个人都生活在传统里面”,每个处在代际断层中的人都面临与原生环境的割裂、共情与重新连接。

梁鸿说,在中国农村社会面临性侵,一个未成年女孩子的选择可能是隐忍,而已婚妇女则可能用激烈的玩笑、更露骨的语言去表达所谓的反抗。然而,无论如何,都要面对来自于长辈、熟人以及街边路人的一样眼光。

在《出梁庄记》的最后一章,梁鸿邻村的小女孩被60岁的邻居老头性侵了。反复挣扎后,奶奶选择不报案。派出所所长和医生朋友说,这类事情在农村发生的比率非常高,大部分都没有报案。“尽管我们拥有了足够的现代意识、现代法律知识、所谓的民主、正义,但具体的人在面对生存、话语及场域的巨大压力时,没有办法,都是苍白的。所以真的是社会的‘黑箱’”,梁鸿认为。

在发达国家日本,情况同样不容乐观。只有百分之四的性侵受害者会选择报警,百分之九十六的人甚至都不能去寻求公道。伊藤诗织说,“这意味着什么呢?你周围有很多人承受了这样的痛苦,而且会持续很长时间。”

对于“黑箱”的揭示,也因此呼应着更多层面。不只是针对性侵案发现场的不可见,以及调查机构与司法体系中更为巨大的“黑箱”。还包括一种难以直面的结构性力量,这个结构包含着权力,也包含最日常的、无意识的东西。这些都是无法被理论轻易消解之物。

置身生活之内,性侵受害者要如何自处?事件之后,伊藤诗织也经历了抑郁症、PTSD等反应。“有人对我说:如果你把它讲出来,它就会毁了你的生活。所以某种程度上说,我知道我的后果。但是,假如我选择沉默,我就没法活到今天。”

去年在韩国,一位韩国受害者支援组织阿姨的话让伊藤恍然大悟:

“这是跟我说的,她说,‘你做得很好,你做了最棒的事情,你从那个现场逃走了,你洗澡了,你活到了今天。’当我听到这句话,就抑制不住哭了起来。我一直告诉自己,也告诉身边的人,‘这不是我的错’。但是我一直没有机会对自己说,‘我已经做到最好了’。”

“我觉得我最需要听到的一句话就是,‘行了,够了,你已经做到最好了。’”

专访伊藤诗织

在接受新京报专访的伊藤诗织

记者身份:

让人更有勇气讲述性侵创痛

新京报:

你会觉得,是记者的背景让你更有勇气讲述创痛吗?

伊藤诗织:现在我也在想,如果我是别的职业,我还会这样做吗?我不知道。我相信不同的人,会有不同的态度和方法来走出性侵伤害。有些人会接着生活,有些人也许闭口不提。但对我来说,“面对真相”那才是我。如果我没有记者的背景,也许我做不了这些。但作为一个记者,如果连我都不敢说的话,那还有谁呢?

我对自己的承诺是,让别人知道我的名字不是受害者,我的名字只是伊藤。如果我继续做下去,无论如何人们会记住我的工作,这也许需要时间,但却是我的信念。

新京报:你正从一个“受害者”、“幸存者”,成为更有力量的发声者乃至社会活动者。你把自己“公共化”了,而“走向公共”,似乎也更有效地帮助你从中恢复?经过苦难,你似乎很好地践行着自我重建,我能这么说吗?

伊藤诗织:不,当我工作的时候,我很有活力,因为我热爱我所做的,比如写书,拍摄报道叙利亚的纪录片,这就是为什么我可以继续做这些事情的原因。在某种程度上,我认为这是一种支持,也是处理创伤的一种方式。我离不开工作,不能总是作为受害者去追忆曾经发生的一切。尽可能从远处看问题,对我来说更容易。但我无法逃离现实。这就是我的故事,这就是发生在我身上的一切。

伊藤诗织在讲述中落泪。

所以,有好日子和坏日子。我当然也有坏日子。我很高兴来到中国,现在我们谈论的是未来,但谈论未来,就必须涉及我身上曾发生的一切……谈论这些令我身体变冷。物理上,它一直在影响我。

上周一,第一次法庭听证会时,我必须在四年后第一次面对山口敬之先生。我简直无法想象和他站在同一个房间里,我的身体会有什么反应。我得为它做准备,但事实上没办法准备。不过,我撑到了最后。我会用热水来温手脚,做瑜伽来暖身体,我在这吃了很多辣食,这让我感觉好些。

中日之别:

中国年轻人更关注性侵平权

新京报:在中国的十日“田野”,你会走访许多城市。同为东亚国家,你觉得中日女性处境有何异同?你的中国读者,与日本读者又有何不同?