正文

“节分端午自谁言,万古传闻为屈原。

堪笑楚江空渺渺,魑魅魍魉匿其中。”

今天又是一年一度的端午佳节,小编先在这里祝诸位节日快乐。说到端午节就不得不提一个历史人物——屈原,相传端午节就是为纪念屈原所设立的节日,我们吃了这么多年的粽子都是为了缅怀这位战国时代的爱国大文豪。但实际上,历史上很可能并不存在屈原这个人物,“其”流芳百世的20余首楚辞亦可能出自秦博士或汉士大夫之手笔。

纪念屈原乃古人对端午节的强行附会今已是学界共识,”屈原否定论“则鲜为人知。该论现世于清末明初,提出者乃民国学者廖季平,该论后又受到疑古派的认同得以继续发展,民国雅士胡适和新中国复旦大学中文系教授朱东润等学者皆是其忠实的拥趸者,时至20世纪80年代还得到部分日本汉学家声援。为什么会有那么多中外高级知识分子质疑屈原的存在?无他尔,无非就是典籍破绽百出之余,又无考古实据作为支撑罢了。

▲胡适

先秦战国典籍未见屈原,关于屈原的详备历史记载始于汉代人司马迁所写的《史记·屈原贾生列传》。《史记》虽作为传承两千多年的私修信史,拥有不可估量的研究价值,可它仍受时代局限和作者好恶等方面的影响,瑕疵不胜枚举,当中尤以《史记·屈原贾生列传》最不可信。

第一、逻辑不通。传末有云:“及孝文崩,孝武皇帝立,举贾生之孙二人至郡守, 而贾嘉最好学,世其家,与余通书,至孝昭时,列为九卿。”生卒于汉景、武两帝时期的司马迁如何能得知汉昭帝的谥法?汉文帝之后为汉景帝,怎么可能会是“及孝文崩、孝武皇帝立”呢?

▲史记

第二、前后矛盾。《屈原传》先说:“王怒而疏屈平。”次说:“屈平既疏,不复在位,使于齐,顾反,谏怀王曰:‘何不杀张仪?’怀王悔,追张仪不及。“又说:“怀王欲行,屈平曰:‘秦虎狼之国,不可信,不如毋行。’”又说:“顷襄王立,以其弟子兰为令尹。楚人既咎子兰以劝怀王入秦而不反也,屈平既嫉之,虽放流,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反。”又说:“令尹子兰闻之大怒,卒使上官大夫短屈原于顷襄王,王怒而迁之。屈原至于江滨,被发行吟泽畔。⋯⋯”既“疏“了,既“不复在位”了,又“使于齐”,又“谏”重大的事。前面并不曾说“放流”,出使于齐的人,又能谏大事的人,自然不曾被“放流”,而下面忽说“虽放流”,忽 说“迁之”。“秦虎狼之国,不可信”二句,依《楚世家》,是昭睢谏的话。“何不杀张仪”一段,《张仪传》无此语,亦无“怀王悔,追张仪不及”等事。怀王拿来换张仪的地,此传说是“秦割汉中地”。《张仪传》说是“秦欲得黔中地”,《楚世家》说是“秦分汉中之半”。究竟是汉中是黔中呢?前称屈平,而后半忽称屈原。

短短一则列传谬误处竟达5例,实在是令人疑窦丛生,连司马光的《资治通鉴》都不愿收录。再充分结合到太史公有杜撰”刘邦乃蛟龙种“和”勾践系少康后裔“等痼疾,《史记·屈原贾生列传》的真伪想必尽在不言之中。

▲身残志坚的太史公司马迁

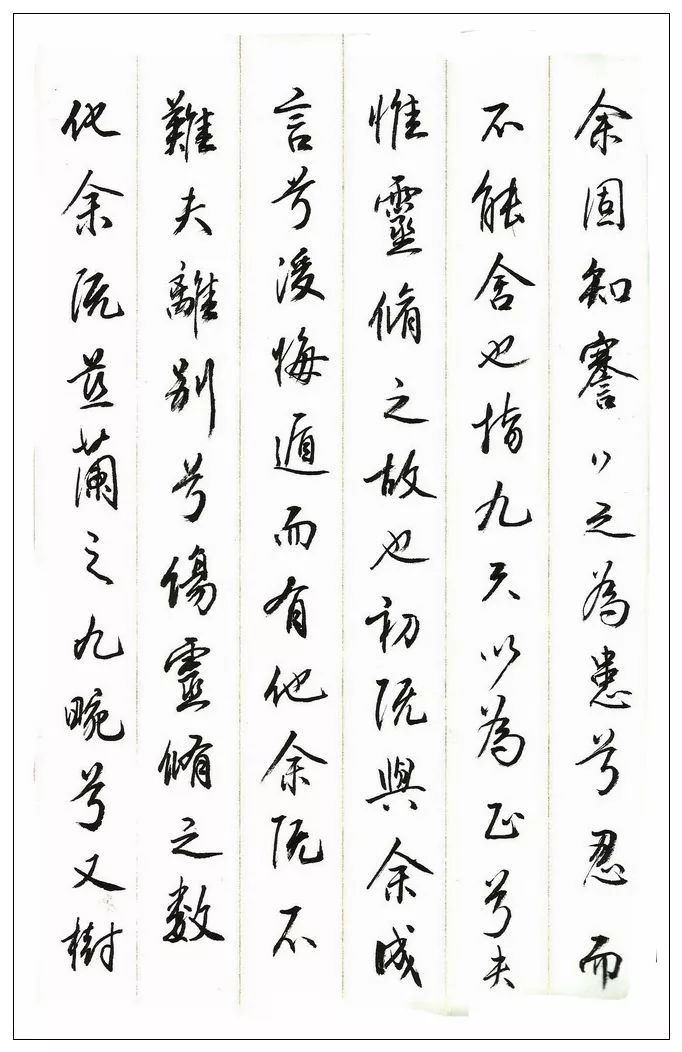

楚辞《离骚》是持”屈原肯定论“者除《史记》外,另一斥驳持否定论者的有力武器。《离骚》相传为屈原所著,但从作品的内容上判断,其又与屈原的传说有着不容忽视的相左之处。

▲离骚

《离骚》是一种称之为”骚体“的独体诗体,有一个助词”兮“插在句中,其前后排成一组对句并且对仗,隔句押韵,原则上每四句换韵,恰似一种由短诗重叠若干次而成的长诗体裁。但是也有例外情形,有时六句以上的押同韵,有时完全不押韵,押韵的情形各不一致。就句数而言,全诗374句,其中每四句换韵的280句,六句以上押同韵的76句,未押韵的16句,其他2句,全诗有四分之三的句子押韵有规律,四分之一的无规律。这就是说,《离骚》的押韵是不一贯的,并且押韵不规则所占的比例过大,难以视为例外情形。从这一点看,《离骚》显然不是屈原这样特定的作者在特定一个时期内的作品,更有可能是多个时期多个作者的作品。

考虑到《楚辞》编于西汉前中期,《离骚》的真正作者呼之欲出。

中国江西省临川县的楚辞学专家游国恩也早就指出《离骚》这一自传体诗中的主人公形象与《史记》屈原正直不阿的形象极其不相称。《离骚》中的主人公常常随身携带香草,把自己比喻成美人,或以女性为中心作比喻,同时又高唱自己作为男性的高洁。这样使用无视男女性别的比喻,在战国时代至西汉初期的文人中是非常罕见的,受社会正统风气排斥。西汉哲学著作《淮南子》有云:”圣人无屈奇之服······男子树兰,美而不芳。“成书于战国时代至西汉初期的《荀子》也把这种”男儿身女儿魂“之人比作”世俗之乱君“、”乡曲之偎子“。

试问《离骚》的作者倘若真是屈原,西汉儒学家还会把这种为正道所不容的登徒子捧上神坛吗?

鉴于篇幅有限,更多关于探讨《离骚》真正作者的具体内容请参见《楚辞作于汉代考》、《屈原问题考辨》等专著论文,此处不再一一累叙。