毕业于北京大学药学院,却没有选择走进实验室和药房。2009年开始科学写作,擅长挖掘日常生活所见中的科学与选题。善于与谣言作斗争,目前执掌科学人“谣言粉碎机”,是果壳网第三代“谣言粉碎娘”。拥有个人公众号"酷炫科学"。

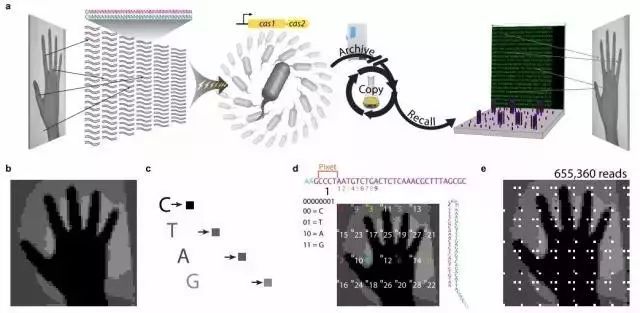

这是一段画质感人的小动画,它总共只有5帧,每一帧都是36 × 26的超粗糙黑白像素。但它又十分特别,科学家们成功地

将这段小动画以DNA编码的形式,存入了一群活的大肠杆菌当中

,然后又用高通量测序的方法重新读取数据,还原出了图像。7月12日,哈佛医学院的研究者们在《自然》上发表了这项研究成果。

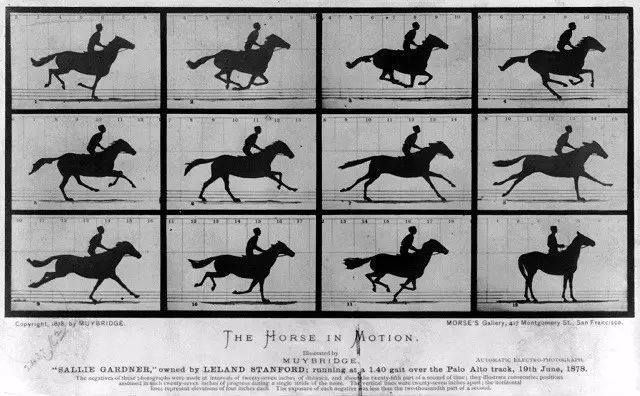

这里所使用的图像,是电影史上一个经典的开端:埃德沃德·迈布里奇所拍摄的奔跑的马。

研究者们把每一帧图像分解成一个个黑白像素点,然后

用DNA编码每个像素点的灰度参数以及它们所处的位置

。然后,研究者再用基因编辑技术CRISPR将每一帧的信息依次按顺序插入了细菌们的基因组。存入的信息大约共有2.6kB。

他们分别试验了静态的和动态的黑白像素图,结果,从细菌当中还原出的画面可以达到

90%的准确程度

。

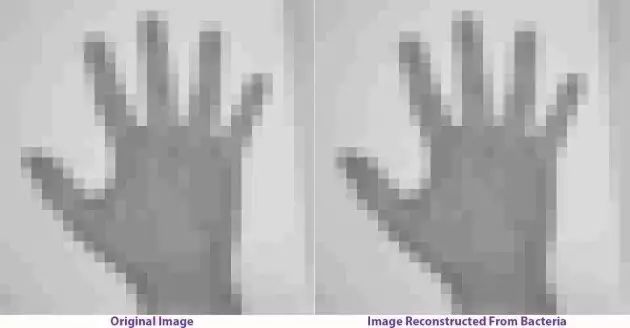

下面是静态图像的还原效果,一只像素化的人手:

(左边是原始图像,右边是经过N代生长之后从细菌中还原出的图像)

我们

可以用细菌保存小电影了吗?

其实并不能。毫无疑问,目前这项技术仍有很大的局限性,比如,按顺序逐帧“写入”的速度相当慢,前后一共花了5天。另外每一个像素点的信息其实都是单独一段序列,能拼出整幅图得靠一大堆细菌数据的集合才行。

最后还是回到一个最老套的问题:这东西到底有什么用?其实和之前介绍过的

彩色感光细菌

类似,研究者这样做的目的,主要还是完善技术,以及

测试生物技术应用的种种可能性

。现在并不能说,在DNA和活细胞基因组中存储信息,是一种实用的方法,但是,毕竟各种好用的新东西,都是在不断尝试中诞生的,所以这些尝试还是有它的价值所在。

顺带一提这种方法只是把编码好的信息存进了活细胞,

并不代表生物自己能“读取”其中的信息

,读取还是只能通过测序进行,所以是不可能用它来移植记忆的。而且哺乳动物细胞也还不适用这种操作。

原论文:doi:10.1038/nature23017

附一点CRISPR的解释:

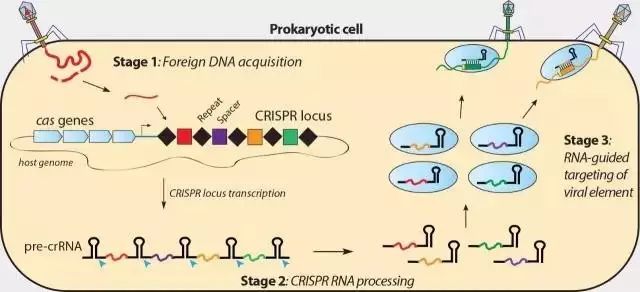

CRISPR/Cas系统可以看成是细菌的一种免疫机制,细菌用它来抵抗病毒感染。

这套系统会

把外来入侵的DNA片段,放进细菌基因组的特定位置“存储”下来

,这样就能对相应的病毒产生“记忆”。存放病毒特征的这段DNA叫“规律间隔成簇短回文重复序列”(真特么长),它的缩写就是CRISPR。

当病毒再入侵时,通过“记忆”的片段,细菌可以产生对应的RNA,以此引导核酸酶去剪切入侵的病毒基因。这个酶就叫Cas。

生物学家们可以用这套系统做很多事情。它为研究者提供了一把

有针对性的“基因剪刀”

,可以在需要的地方“裁剪”DNA分子。而在这个研究里,利用的则是把外来DNA存储“记忆”的部分,这样就可以把编码好的信息,放进大肠杆菌的基因组。

作者:窗敲雨

来源:酷炫科学

排版:红色皇后

科学松鼠会,是一家以推动科学传播行业发展为己任的非营利组织,成立于2008年4月。我们希望像松鼠一样,帮助公众剥开科学的坚果,分享科学的美妙