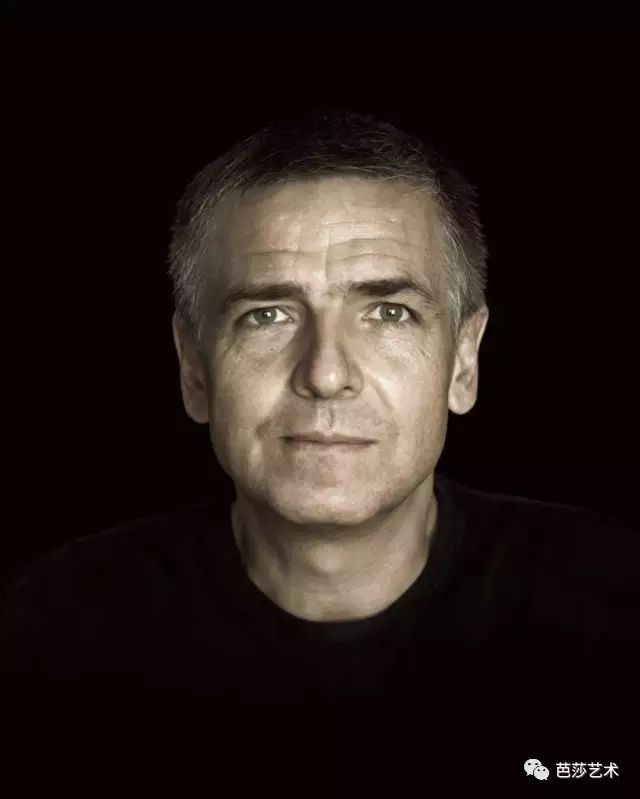

摄影艺术家安德里亚·古尔斯基

摄影艺术家安德里亚·古尔斯基

安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)镜头下的颜色和构图都渗透着专属于他的一种冷静态度,不夹杂一丝犹豫。每张大尺幅的照片都能体现出艺术家明显的个人色彩,给观者一种迎面扑来的独特气息。

2011年,一幅名为《The Rhine II》的摄影作品最终以约433万美元的价格在纽约佳士得拍卖中成交。这件作品是摄影艺术家古尔斯基在1999年创作的,当时的摄影师很少用数字化的方式改变照片,但是他早就运用后期处理技术,消除了河对岸的工业建筑,只为还原最真实的一幕。

安德烈亚斯·古尔斯基《The Rhine II》,190

×

360cm,1999年

这片风景是古尔斯基平时会经过的地方,但是他通过此方式展现给大众一种毫无杂质的真实感。不仅这件天价作品给人这种真切的感觉,他的其他作品也能展现出他冷静的眼光。

命中注定的摄影师

1955年,古尔斯基出生在德国莱比锡。他的父亲和祖父都是摄影师,而且父亲在广告摄影领域中更胜一筹。

这似乎暗示了古尔斯基的命运早已被定下来,但是他最初对任何与摄影相关的事情都有一种排斥感。

他直到发现摄影是一种表达自我的方式时,才愿意接受这一事实。

古尔斯基

《Cable Car, Dolomites》,1987年

古尔斯基在高中毕业前,就掌握了商业摄影的技巧。随后,他在Folkwang学校学习的两年时间内,接触到了毫无装饰且严谨的观察方式。不久,他就进入了位于杜塞尔多夫的国家美术学院继续学习。

古尔斯基

《Ruhrtal》,1989年

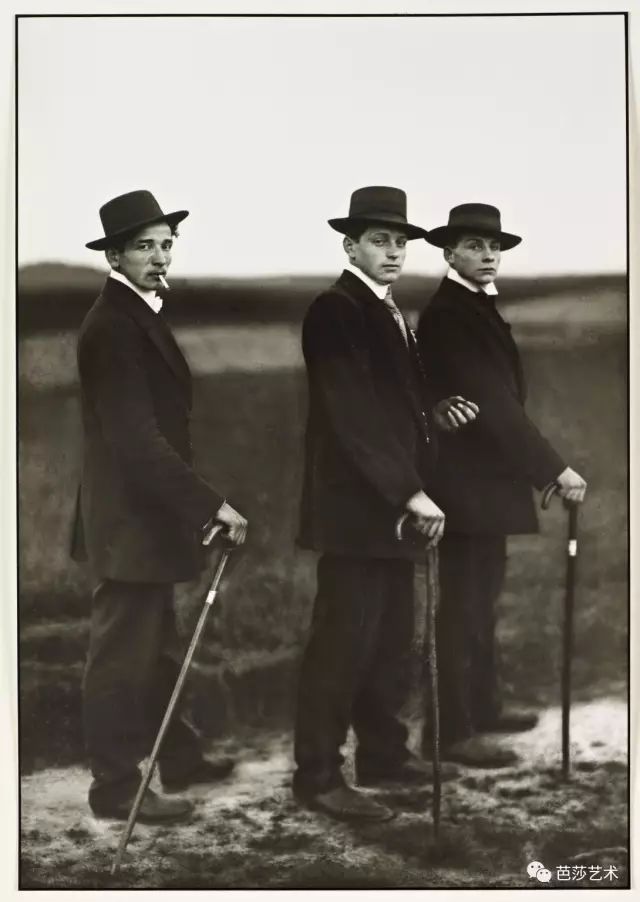

当代著名艺术家夫妇Bernd Becher和Hilla Becher成为了古尔斯基的老师。两人的摄影风格深受德国纪实摄影家August Sander的影响。因此在他们的作品和教学中,都有一种纪实的气息。所以不难看出,古尔斯基的冷静态度是源于老师的熏陶。

August Sander《三位年轻农夫》,1914年

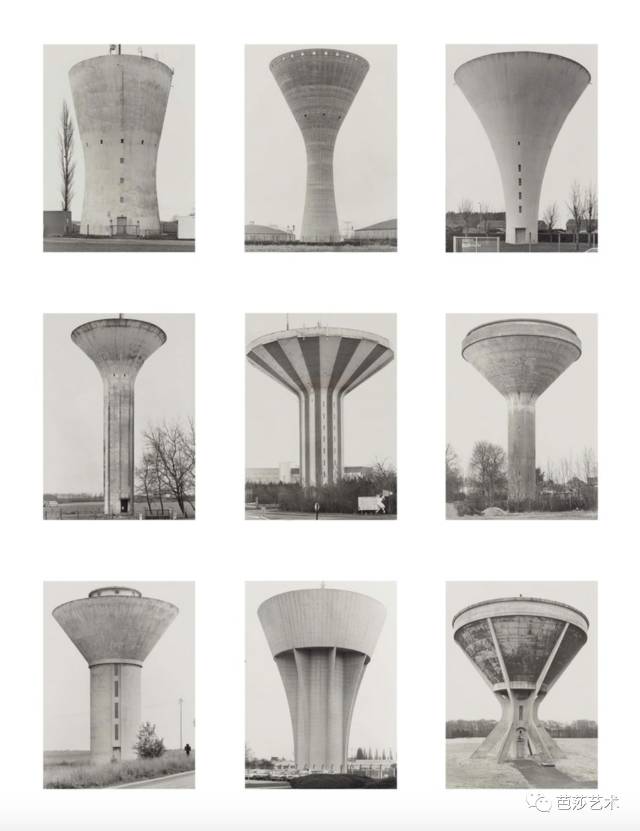

Becher夫妇要求学生一旦选定了拍摄对象后,就需要长期针对专一的主题进行拍摄。拍摄对象必须属于社会领域,而非自然界。这与后来古尔斯基创作的主题刚好不同,这也证明他对老师的无声反抗。

Bernd和Hilla Becher《Water Tower》,1972-2009年

在Becher夫妇的教学中,摄影师的个人观点几乎被减弱到最低程度,而且学生们需要拍摄大量实例照片。这种严格的教学过程让古尔斯基的作品更加精确,但是这也导致学生们需要投入好几年在一个作品项目中。

古尔斯基《

Hühner Krefeld》,1989年

古尔斯基依稀记得Becher夫妇的家中没有舒适的大沙发,只有木质的桌椅以及大量的照片。

他们对待艺术的态度和观念改变了古尔斯基的想法,他明白了摄影不只是一种谋生的手段。

古尔斯基《Dance Valley》,1995年

学校的影响

虽然Becher夫妇作为老师引领古尔斯基进入了更深一层的思考,但是他镜头中记录的工业化建筑总在述说着常人没有注意到的事物,同时在某种程度上反抗着老师灌输的墨守陈规。他知道这种有条不紊的摄影方法仅限于拍摄小尺幅的黑白照片,这种风格并不是他想呈现的。最终,他打破了老师的传统摄影思路,决定使用彩色胶片。

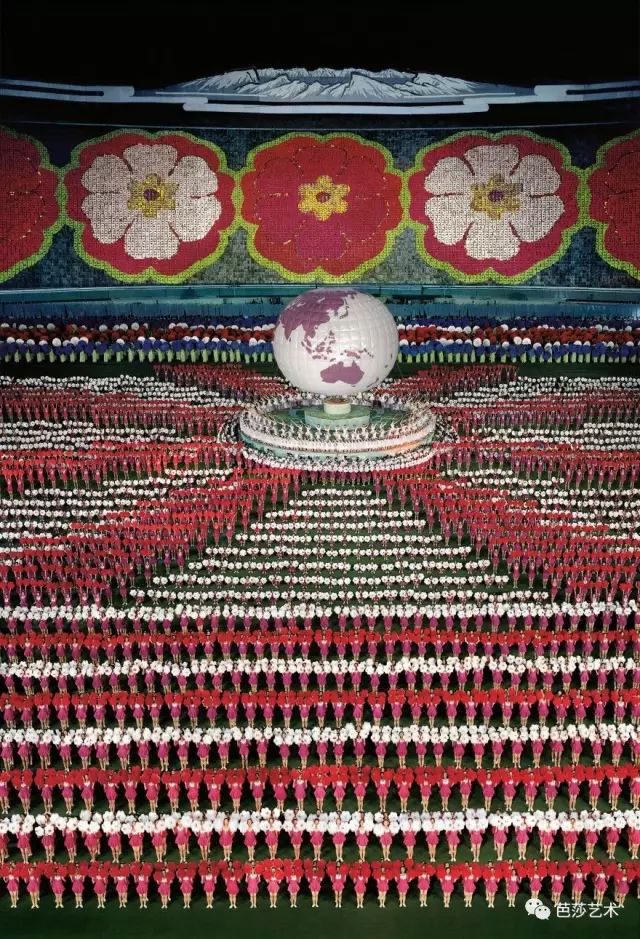

古尔斯基《平壤》,307

×

215.5cm,2007年

在他镜头下定格的瞬间大多是广阔无垠的风景与似乎完全被忽略的人物,两者形成了鲜明的对比。他用色彩对抗黑白的单调,让难以察觉的人成为了他冷静观察世界的标志。

古尔斯基很多作品都有强烈的对比

古尔斯基认为,摄影家应该像一个外星人一样对待这个世界,他们应该新奇地观察着每一个角落,尝试理解所发生的一切。

这种想法解释了为何他作品中透露出了不言而喻的象征意义。

古尔斯基《Ratingen》,62

×

74cm,1987年

1984年,他在瑞士度假时无意间拍摄了一张阿尔卑斯山克劳森山口的照片。之后,古尔斯基也没有过多关注这幅作品。

直到他把照片放大后,才惊奇地发现在远景里有居然有十几个微小的人影,但是他拍照时根本没注意到这些细节。

这次的无心造就了他之后作品的风格,他每每拍摄时都会抓住在风景中渺小的人。

古尔斯基《Rimini》,298.1

×

207cm,2003年

和古尔斯基在杜塞尔多夫一起学习的还有艺术家托马斯·鲁夫(Thomas Ruff)、托马斯·施特鲁特(Thomas Struth)和Axel Hütte等,他们后来也都在艺术界占据了一席之地。二战后,德国最重要的几位前卫艺术家,如博伊斯、里希特就都来自这所不断引领前卫艺术的学府。

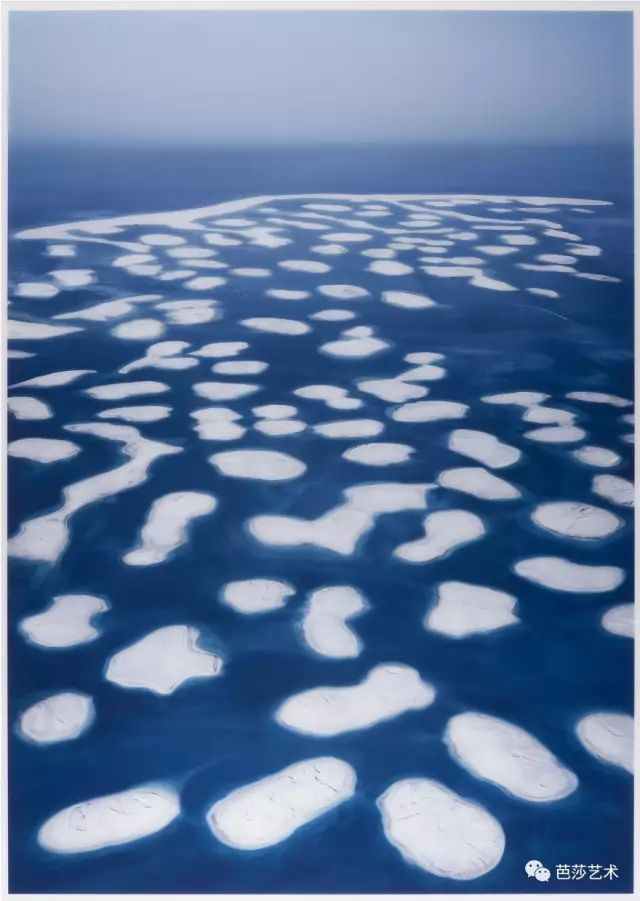

古尔斯基《迪拜世界》,307

×

223.3cm,2007年

上帝之眼

古尔斯基“上帝之眼”的视角一直贯穿在他的作品中,从中渗透出一种冷静客观的感觉,令人不禁感叹他独有的气息所产生的强有力的震撼。虽然这些作品看似简单,但是拍摄过程的难度不小而且复杂。

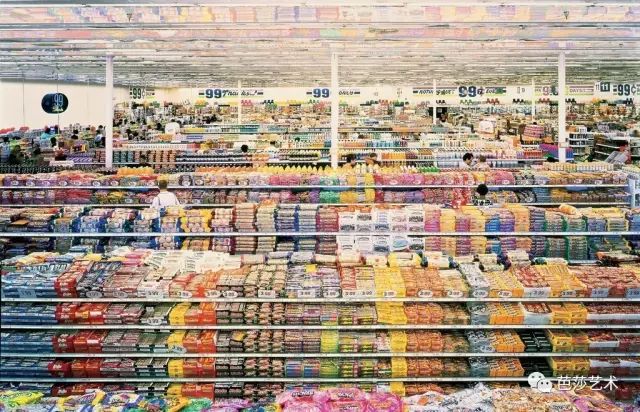

古尔斯基《99美分》,207

×

336.6cm,1999年

为了能创造出这种宏观的视角,古尔斯基需要爬到屋顶,甚至借助起重机和直升飞机才能完成作品。

他在拍摄巴林的车道时,在直升飞机上花费了两个小时从不同角度拍摄。

最后,他再将这些作品通过数字技术组合成一幅,最终呈现出了《Bahrain I》。

古尔斯基《Bahrain I》,280

×

197.5cm,2005年

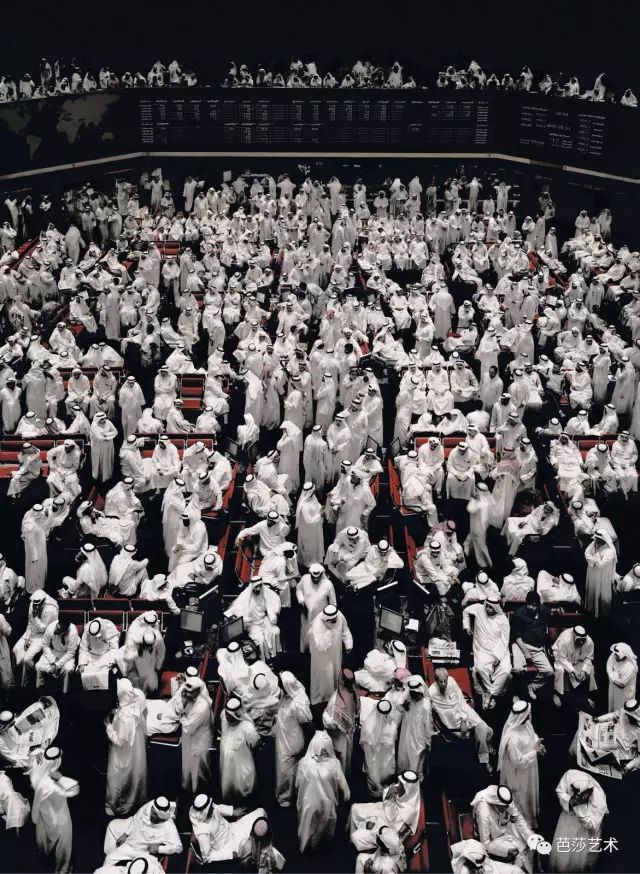

古尔斯基从较高的角度和远距离拍摄大量密集的人群,使用大型座架式照相机拍摄出的影像展现了震撼人心的全景。只有当观者靠近认真观察时,才能发现他捕捉到的细节。无论是人物的动作,还是瞬间的表情都凝固在作品之中。

曾有人认为古尔斯基的照片视角如同奥林匹斯山众神所见的视象。

古尔斯基《Chicago,Board of Trade II》,157.4

×

280.4cm,1999年

他改变的不光是拍摄视角,还有作为被动者的公众。因为他们的观看方式只有从远观的方式变为走近去细品,才能发现照片中有趣的细节。同时,因为有些作品的尺寸过大,导致大众需要后退越过正常观赏距离才可以将整体尽收眼底。

古尔斯基《Kuwait Stock Exchange》,2000年

最早迈出的一步

即便当时数字技术还不被看好,也很少被运用在摄影创作中,但古尔斯基很早就认识到数字化的优势,减少摄影作品的局限性。

他最初只是为了调整大型相机造成影像的变形和消除影像中的杂点,但后来他反复尝试,将多张底片合成为一张照片,产生了非同凡响的效果。

古尔斯基《Thebes, West》,167

×

131cm,1993年

古尔斯基扫描照片后,尝试多种可能性去组合不同角度的照片,这也是他当时创作少量作品的原因。像作品《Paris, Montparnasse》就能揭开虚伪的面纱,直击世界的真实面貌,还体现了一种现代性。

古尔斯基《Paris, Montparnasse》,1993年

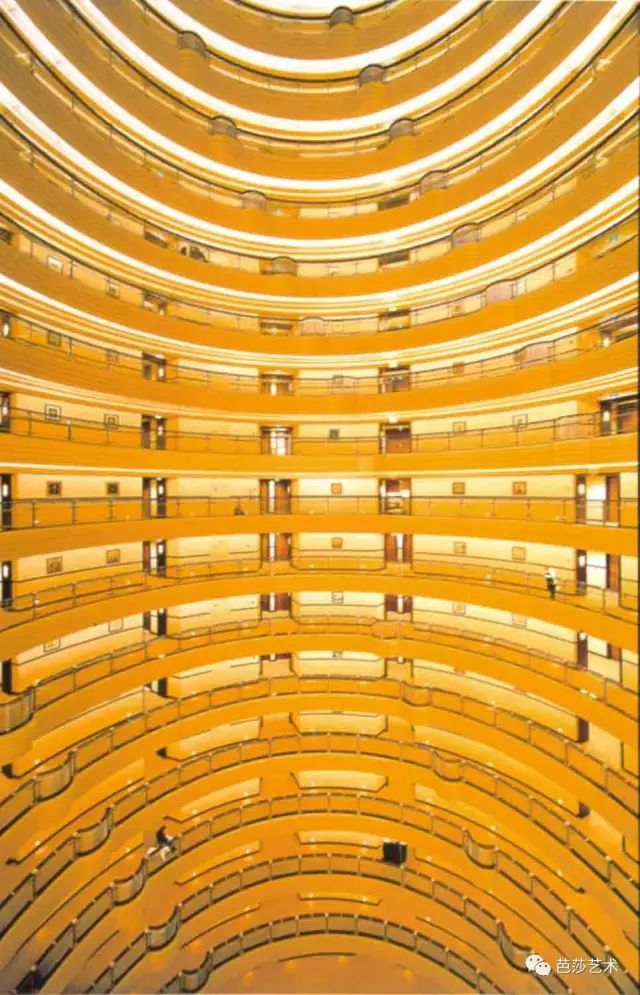

作品《上海》中出现了不断重复的弧形饭店走道,这是古尔斯基由好几张底片合成的。因为照片的视角广阔,早已超越了广角镜头所能表现的,因此展现的壮观感也超越了正常的视觉经验。

古尔斯基《上海》,2000年

古尔斯基也常利用玻璃窗、围篱等格状物来隔离观者和作品。《Parliament》就最好地呈现了结合复杂的数字技术与隔离效果。除了玻璃窗与上面的反光以外,垂直与水平的钢架结构妨碍观看,让观者难以清楚地窥见内部的状况,只能隐约看出似乎正在进行的会议。

古尔斯基《Parliament》,237

×

164.5cm,1998年

古尔斯基提到过,这张作品是融合了白天与夜间的照片。建筑物外部的钢架是白天拍摄的结果,透过玻璃窗的内部状况则是夜间拍摄的。因为他只有在夜晚,借由内部的灯光照明,才能够清楚地从外面拍摄室内的景象。

古尔斯基《James Bond Island II》,2007年

艺术创作者或许曾彷徨过自己的决定,或许在形形色色的人群中迷茫过。那些所谓的规矩不断束缚着艺术家的双臂,但是真正能挣脱束缚的方式就是艺术家自身。古尔斯基用自己的作品证明了只有飞跃重重困难,才能寻找到属于自己的声音。

监制/齐超

编辑、文/ 张一凡

想了解更多时尚芭莎精选资讯

长按二维码进入小程序

“时尚芭莎in”