《动物命运共同体理论——继续者广义体能论

12

》

上节讲了由尾索动物、头索动物到脊椎动物

,

体能进化的规律。本节讲一下

整个动物界

,从原生动物到脊索动物的跨物种体能进化规律。

先复习一下:

《由尾索动物到脊椎动物,体能系统的进化——继续者广义体能论11》:

链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/bafblZGDzg4HKjRPte_EYA

继续者体能:打通训练,体能,生物,人文与社会的智慧。

继续者广义体能论

-

第一章:从原生动物到脊椎动物

《动物体能系统进化趋势规律——继续者广义体能论

12

》

1、由原生动物到脊索动物,运动系统的进化表:

|

动物门类

|

代表动物

|

神经系统

|

肌肉系统

|

骨骼系统

|

骨连接系统

|

力量素质

|

体能模式

|

|

原生动物

|

眼虫、大草履虫……

|

无

|

无

|

无

|

无

|

无

|

无

|

|

多孔动物

|

海绵类

|

无

|

无

|

无

|

无

|

无

|

无

|

|

刺胞动物

|

水母,珊瑚……

|

网状神经系统

|

肌细胞,水母出现肌肉环

|

部分种类出现内骨骼和外国歌

|

无

|

有

|

水中弄体能模式

|

|

扁形动物

|

旋涡虫、日本血吸虫……

|

出现纵神经索和横神经,高等种类出现梯式神经系统

|

具有肌肉构造,平滑肌肌肉系统

|

无

|

无

|

有

|

水中体能模式

|

|

原腔动物

|

蛔虫、钩虫……

|

较发达

|

平滑肌肌肉系统

|

无

|

无

|

有

|

水中体能模式,出现陆生种类

|

|

环节动物

|

蚯蚓、蚂蟥……

|

索式神经

|

平滑肌肌肉系统

|

无

|

无

|

有,已出现刚毛和疣足运动器官

|

水中体能模式,水中地面体能模式,陆地平滑肌地面体能模式

|

|

软体动物

|

蜗牛、乌贼、牡蛎……

|

已经出现神经节分化

|

平滑肌肌肉系统

|

外骨骼

|

无

|

有,但动作缓慢

|

水中体能模式,水中地面体能模式,陆地平滑肌地面体能模式

|

|

节肢动物

|

虾、蟹、蜘蛛、蚊……

|

链状神经系统,多种感觉器官

|

横纹肌

|

外骨骼

|

关节肢

|

有速度力量

|

水中体能模式,地面体能模式,空中飞行体能模式

|

|

棘皮动物

|

海星、海胆、海参……

|

一些种类出现三种神经系统(外神经系统,内神经系统,下神经系统)

|

横纹肌

|

出现内骨骼

|

有

|

出现关节,无速度力量

|

水中体能模式,水中地面体能模式

|

|

半索动物

|

柱头虫

|

背神经索与脊索动物相似

|

肌肉蛋白质中含有脊索动物的肌酸

|

内骨骼

|

有

|

有,无速度力量

|

水中体能模式,水中地面体能模式

|

|

脊索动物

|

从鱼纲到哺乳纲

|

出现脊髓和脑

|

骨骼肌系统

|

内骨骼,有脊索(包括脊柱)

|

出现复杂关节

|

拥有速度力量

|

水中体能模式,地面体能模式,飞行体能模式,人类特有(站立体能模式、坐姿体能模式)

|

2、

由原生动物到脊索动物,运动系统的进化趋势:

由原生动物到脊索动物,动物界完成了从原生动物、多孔动物、刺胞动物、扁形动物、原腔动物、环节动物、软体动物、节肢动物、棘皮动物、半索动物直到脊索动物的一系列进化。如果单独从运动系统的进化和体能模式的进化去考量,随着动物的整体进化,其运动系统能力也在逐步增强,同时其

体能模式也随着生存空间的拓展而趋于多样化、复杂化、和兼容化

。

随着进化的发生,高级动物的神经系统更加灵敏、复杂,脑在进化中逐步形成,最终形成脑、脊髓、神经共同支配机体的信号系统。

同时动物肌肉系统也从原生动物和多孔动物的无肌纤维,到刺胞动物出现肌细胞和肌肉运动系统,再到扁形动物、原腔动物、环节动物、软体动物的斜纹肌运动系统;又到节肢动物、棘皮动物出现和骨骼肌功能形态类似的横纹肌,半索动物的肌肉蛋白质中含有脊索动物的肌酸,直到脊索动物中出现真正的骨骼肌,完成了动物肌肉系统的进化。

骨骼系统也从原生动物、多孔动物、刺胞动物、扁形动物、原腔动物、环节动物的无骨骼系统,除刺胞动物外(刺胞动物部分种类已经拥有的内骨骼和外骨骼);发展到软体动物的部分种类、节肢动物出现外骨骼;再发展到棘皮动物、半索动物出现内骨骼;直到脊索动物出现脊索(包括脊柱)构造,完成了骨骼系统的进化。

骨连接系统也从原生动物、多孔动物、刺胞动物、扁形动物、原腔动物、环节动物、软体动物的无骨连接动物,进化到节肢动物出现关节肢;从棘皮动物、半索动物出现的内骨骼骨连接,再到脊索动物出现真正的关节,直到哺乳动物出现单轴关节(包括:屈戍关节和车轴关节);双轴关节(包括:椭圆关节和鞍状关节),多轴关节(包括:球窝关节和平面关节)等复杂的关节系统,完成骨连接的进化。

观察从原生动物到脊索动物运动系统的进化,可以总结出动物运动系统的进化表现出基础力量更大,速度力量更大,发力方向更复杂,速度更快,耐力更好,身体或身体的某个部分更加灵活,平衡更佳,运动应激能力更强的特点。

3

、体能系统的重新定义:体能系统的四大物质基础

通过观察运动系统的进化,也可以找出传统对运动系统定义的一个不完备点。

传统的运动系统定义是:运动系统由骨、骨连结和骨骼肌三种器官组成。

而从动物进化的角度分析,骨、骨连接和骨骼肌只是运动系统的部分物质基础,没有神经系统的支配,骨、骨连接和骨骼肌形成的运动系统不可能成为

“

活的运动系统

”

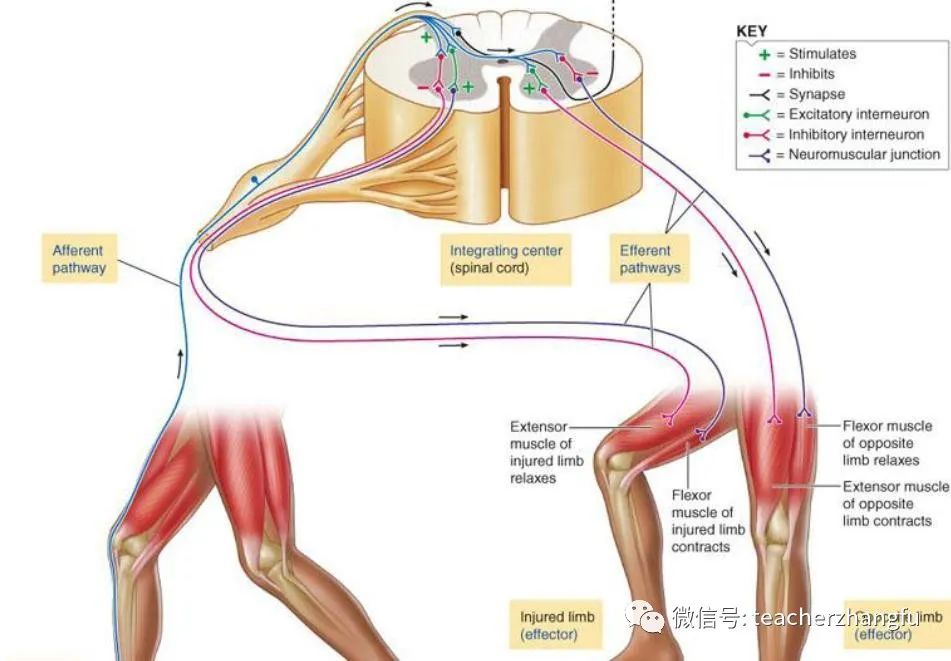

。在进化中,刺胞动物作为最早可以自主运动的生物,其肌肉系统和网状神经系统是同时出现的,肌肉的一切自主运动离不开神经支配,随着生物进化出现了感觉器官以及脑。神经系统除了支配运动的肌肉外,还起到收集感觉信息,加工整理信息,并根据自身特点形成动物运动应激的过程。无论是信息的传入过程,信息的加工处理过程,还是直接支配肌肉做出反馈的过程,都需要在神经系统参与下完成。所以,

“

活的运动系统

”

应该具有神经系统。

在我的继续者体能理论中:运动系统由神经(包括脑)、自主控制肌肉、骨和骨连结四种系统组成。

Nerves(Including the brain), muscles, bones, joints

。

神经、自主控制肌肉、骨和骨连接是构成运动系统的四大物质基础。

这里把骨骼肌替换成了自主控制肌肉,因为在较低等动物中,运动系统的肌肉是由斜纹肌构成的,这样一个定义可以囊括整个动物界。只是研究人类运动系统时,习惯上把人体的运动系统分为

脑与神经系统、骨骼肌系统、骨骼系统和骨连结系统四种组成部分。

把神经系统加入运动系统的意义还在于当研究人体运动时的应激体能素质(包括了反应、协调、灵敏等素质),平衡体能素质,抗疲劳能力,对抗运动互动能力等

……

一系列素质与能力时,有所依据;并可以迁移更多

神经科学乃至心理学

的知识服务于运动科学。

此外通过原生动物到脊索动物体能模式进化的研究,可以总结出动物的进化由从水中体能模式向陆地地面体能模式进化的趋势;陆地地面体能模式进化过程中出现了空中飞行体能模式,后来又进化出了某些灵长目动物的攀爬悬吊体能模式,最好进化出人类特有的站立体能模式和坐姿体能模式。

4

、体能模式的进化趋势:动物界的三次登陆

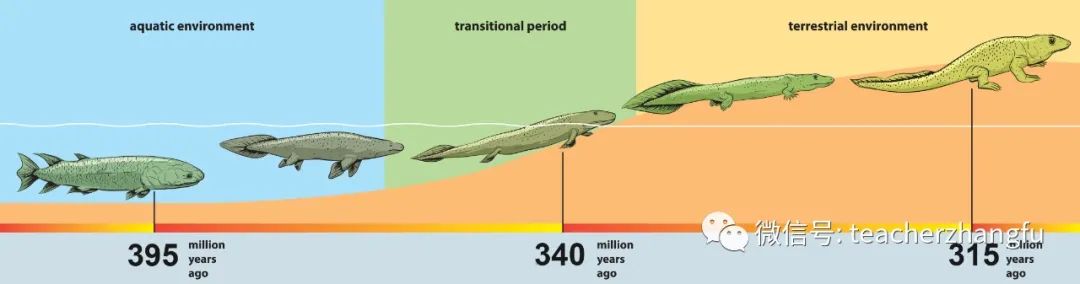

体能模式在从水中体能模式向陆地体能模式的进化中,出现了三次不同时期的登陆过程。动物界的第一次登陆

大约出现在原腔动物、环节动物、软体动物时期,这些动物都是使用斜纹肌作为运动动力来源,缓慢移动到陆地的;我称之为:

斜纹肌体能模式第一次登陆

。可猜测,当这些没有内骨骼的斜纹肌物种登陆后,它们停止了运动系统的进化,停止在了斜纹肌地面体能模式。

动物界的第二次登陆

大约出现在节肢动物时期,这些动物已经形成了外骨骼支撑,横纹肌驱动,关节肢灵活运转的地面体能模式。它们到此也停止了运动系统的进化。

动物界的第三次登陆

则发生在脊索动物出现后,脊索动物用他们的鳍状肢的登陆才开启了脊索动物称霸大陆的旅途,也为人类作为高等智慧生物的出现,奠定了基础。——以上以体能模式进化总结出的结论为:

动物界体能模式进化的三次登陆。

动物界第三次登陆:脊索动物的登陆

动物界第三次登陆:脊索动物的登陆

5

、进化中高级动物的体能模式兼容原理:

体能模式进化后的高级动物拥有自身独特的体能模式,同时它在生存空间中或者某个生长发育阶段中,会具有或兼容低等动物的体能模式。比如狗作为陆地地面体能模式动物,他兼容游泳这种水中体能模式;同时它的胚胎在羊水中生长,也是水中体能模式。

6

、对达尔文进化论的批判与修正

(1)近代最初的进化论观点:

近代最初有关动物进化的观点,出自法国学者G.L.L.布丰(1707~1788),他相信物种是变化的,现代的动物是少数原始类型的后代。他把有机体与居住环境联系起来,认为气候、食物和人的驯养等因素可引起动物性状的变异。1809年,另一位法国学者拉马克(1744~1829)在其《动物学哲学》中,用环境作用的影响、器官的用进废退和获得性的遗传等原理解释生物进化过程,创立了第一个比较严整的进化理论。

(2)达尔文进化论的意义与局限:

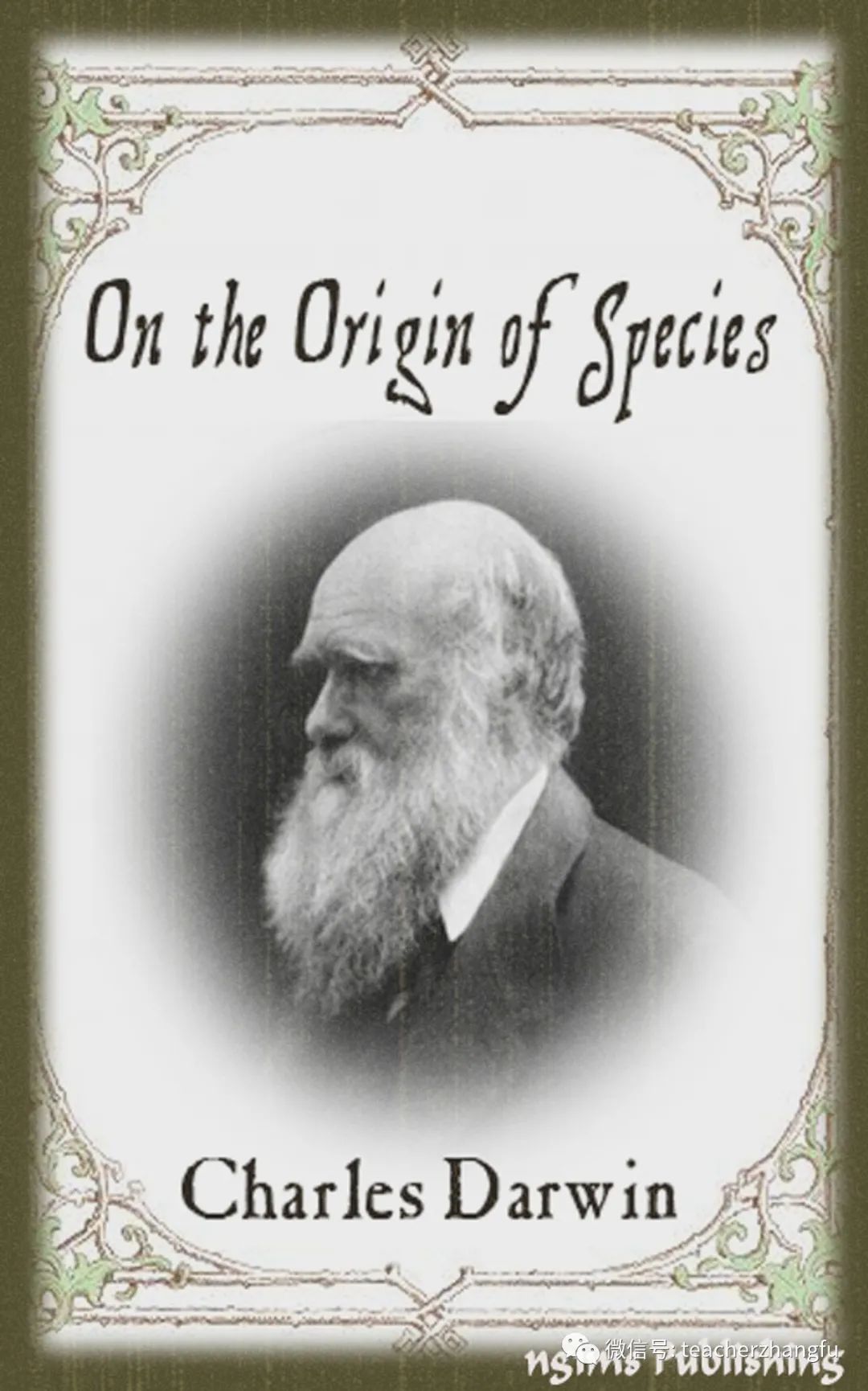

1859

年,C.R.达尔文

(Charles Robert Darwin

)的《物种起源》发表奠定了进化论的基础。进化论打破了生物物种之间的绝对界限,使生物界成为相互联系的整体, 并推断了生物有低级到高级的进化历程。

达尔文的自然选择学说解释了生物与环境、生物与生物之间的适应关系,并认为自然选择决定了生物进化的方向,生存竞争的压力是导致生物进化的动力。

根据自然选择学说,生存下来的生物往往较前代生物更能适应环境,因而对前代及与前代相似程度较大的生物具有淘汰或排挤的趋势,高等生物由低等生物进化而来,因而对低等生物也有淘汰或排挤趋势。

现实情况却是从最低等的单细胞生物到最高等的哺乳动物并存,低等生物并没有被高等生物淘汰,而且,生存竞争的压力对生物而言只是外因,不可能是生物进化的根本原因。[1]

对达尔文进化论的修正1:

低等生物向高等生物进化,高等生物的出现并非彻底淘汰低等生物物;高等生物有其更为复杂的形状组合和变异,可以向低等生物未曾涉足的空间拓展;最终产生高等生物和低等生物并存的局面。

对达尔文进化论的修正2:

生存竞争的压力是生物进化的外因,生物进化的内因是基因的改变。生物进化的产生是内外因共同作用的结果。

根据修正1可以得出

继续者物种进化层级并存原理

。

7

、继续者物种进化层级并存原理及其三个推论:

继续者物种进化层级并存原理:

物种进化中,高等动物层级的出现不会完全淘汰一个低等动物层级,而是产生和低等动物层级并存的情况,它们共同构成相对高等的生态系统。

比如多孔动物的出现不会淘汰整个原生动物层级;节肢动物的出现不会淘汰相对低等的原生动物、多孔动物、刺胞动物、扁形动物、原腔动物的任何一个层级,而是和相对低等的原生动物、多孔动物、刺胞动物、扁形动物、原腔动物并存,并共同充满地球生态系统。

再比如人类的出现,不可能淘汰原生动物、多孔动物、刺胞动物、扁形动物、原腔动物、环节动物、软体动物、节肢动物、棘皮动物、半索动物,鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类的任何一个进化层级;人类只能和这些层级并存,并共同构成崭新的地球生态系统。人类可以利用农业、畜牧业、生物工程、基因工程改造其它低进化层级的动物或者人类本身,在这过程中,会出现一些动物物种的灭绝,但是人类不可能消灭一个完整的进化层级。

继续者物种进化层级并存原理:

即物种进化中,高等动物层级的出现不会完全淘汰一个低等动物层级,而是产生和低等动物层级并存的情况,他们共同构成相对高等的生态系统。该原理也称之为:

动物界命运共同体(

A community with a shared future for Animal kingdom

)。

物种进化层级并存原理的

引申疑问:

那些进化历程中的过渡类型比如半索动物门,会不会在未来整个门类灭绝?

过渡类型中的物种数量级很小,对整个动物界进化层级的分布影响不大;但是假如过渡类型整个层级灭绝,将会对整个动物界产生何种的影响,仍然值得研究。

物种进化的层级并存三个推论分类别是:系统并存,运动系统并存,和体能模式并存。

(

1

)继续者物种进化层级并存原理推论

1

:动物进化的系统并存原理。

即:

动物由低级到高级的进化过程中,其大量后出现的先进系统并不能完全淘汰原有系统,而是形成和原有系统并存状态,使得新的系统与原有系统共同构成高级生物体系统。

比如作为动物的信号系统,原生动物等低等动物使用体液交换、化学信号与外部环境交流信息;这种化学信号系统在高级的神经系统出现后并没有被淘汰,而是和神经系统并存,共同构成动物体更加复杂的信号系统,那些较低等的化学信号系统在一些高等动物体内形成了内分泌系统。内分泌系统与神经系统共同构成高等生物复杂的信号系统,内分泌虽然来自更加原始的祖先,但是它的作用仍然没有被神经系统完全替代。

(

2

)继续者物种进化层级并存原理推论

2

:动物运动系统进化的并存原理。

即:

动物运动系统由低级到高级的进化过程中,后出现的先进运动系统并不能完全淘汰原有运动系统,而是形成和原有运动系统并存状态,使得新的运动系统与原有系统共同构成高级生物体运动系统。

比如运动系统中的

神经系统

。人体的信息信号系统,由早期原生动物的化学信号系统,到出现植物性神经支配的低等动物,到形成运动神经的较高等动物,直到人类出现大脑意识。整个过程并没有淘汰掉原有的任何信号系统,而是产生了四大系统并存,共同支配人体。化学信号系统演化成了人类的内分泌系统,植物性神经支配人体非自主意识的脏器器官,运动神经支配自主意识的骨骼肌运动,大脑支配人体的意识活动。

比如运动系统中的

肌肉系统

,以进化等级最高的哺乳动物为例。早期低等动物的非骨骼肌蠕动并没有在骨骼肌出现后被彻底淘汰,而是出现了并存,二者共同合作,增加整个有机体的生存能力。从扁形动物、原腔动物、环节动物、软体动物数亿年进化阶段,斜纹肌一直负责着运动系统的动力来源;而当骨骼肌出现并成为运动系统的主要动力来源后,那种和斜纹肌类似运动性质的平滑肌。平滑肌不负责运动系统,但没有被完全淘汰。平滑肌成为了胃肠蠕动等大量脏器蠕动的原动力,其运动形式和斜纹肌蠕动有相似性。哺乳动物形成了骨骼肌系统与平滑肌蠕动系统并存,相互依赖,共同促进高级个体生存的两个重要部分。

比如运动系统中的

骨骼系统

。骨骼系统的进化历程也符合并存原理。刺胞动物部分种类已经拥有了内骨骼,另一些种类具有了外骨骼,还有一些种类同时具有内骨骼和外骨骼。这使得骨骼作为高级动物体的主要结构成为可能。发展到软体动物的部分种类以及节肢动物出现外骨骼。再发展到棘皮动物、半索动物出现内骨骼;直到脊索动物出现脊索(包括脊柱)构造,完成了骨骼系统的进化。当脊索动物以内骨骼(包括脊索)作为自身结构的主要支撑时,它们低等祖先的外骨骼系统并没有被完全淘汰。一些爬行动物长出了外骨骼的铠甲(比如龟壳);鸟类保持着坚硬的外骨骼的喙;羚羊长着外骨骼的角;即使人类也保留着外骨骼的牙齿以及皮肤角质化形成的指甲。当动物界进化出了利用大量钙质沉积形成的骨,满足某种生理功能,这种功能便会在演化和进化中选择性出现。

此外早期低等动物的内骨骼多为软骨性质,当硬质的内骨骼出现后,软骨也没有被完全淘汰。软骨失去了低等动物身体支撑的作用,但在关节形成后,这些软骨起到了关节内支撑、减少冲击、较少摩擦等作用。

又比如,在

关节系统

的进化历程中,很多较低等动物主要的不灵活关节,在高等动物出现灵活性更好、支撑效果更佳的关节后,也保留了下来,形成某些高等动物的次要关节。

(

3

)继续者物种进化层级并存原理推论

3

:体能模式进化的并存原理。

即

:动物由低级到高级的进化过程中,其体能模式出现有水中体能模式向陆地体能模式进化的倾向,以至出现地面体能模式,飞行体能模式,攀爬悬吊体能模式,站立体能模式,坐姿体能模式。高级体能模式的物种出现后,和具有低级体能模式的物种出现并存,并共同构成体能模式上复杂的动物界系统。

【小结】

1

、体能系统包括四大物质基础;

2

、继续者动物进化层级并存与推论;

3

、动物界命运共同体;

4

、体能模式的进化趋势及动物界三次登陆。

参考文献:

[1]

陆长富. 发育重演律与生物进化 ,生命科学研究,第15 卷第2 期,1

张付老师的继续者体能理论全球首发不易,还请支持!