詩曰:

登高何處是燕然?極目關山塞草邊。

落日幾峰寒帶雪,西風一雁冷横天。

冬居冰谷賴酮酒,夜宿沙堤借草氈。

爲向中州豪傑道,天涯如此過年年。

凍折瑤琴三兩絃,起來孤坐憶成連。

可堪此世成何事,了卻生平莫問天。

門外共傳三尺雪,帷中賴有四圍氈。

遙思千古功名輩,回首西風不記年。

這首詩的作者,是元人耶律鑄,出自其詩集《雙溪醉隱集》卷三,題爲《謹用尊大人領省龍庭風雪詩韻》。詩中的“燕然”,從字面上講,說的當然就是燕然山。其字面之下更實際的語義,則是以“燕然”代指《燕然山銘》;或者更清楚地說,是以“燕然山”來作爲立功建業的表徵。這樣做的緣由,便是《燕然山銘》銘記的竇憲北征並掃滅匈奴的業績。

耶律鑄字面上寫出的燕然山到底在哪裏,這是一個很實在的歷史地理問題,而由《燕然山銘》帶給燕然山的政治象徵意義,到頭來又把這座山的所在弄得撲朔迷離。

說起《燕然山銘》刻石的發現,除了校訂銘文的文本之外,其最大的學術價值,就是確定燕然山的位置了。

如上所述,燕然山的地理位置,是個實實在在的地理問題,說簡單是一件很簡單的事兒:一個古代的地名,能弄清楚更好;實在弄不清楚,也沒什麼大不了的。不過要說複雜,也確實有些複雜:它關係到我們對古代中國北方草原地帶總體地理形勢的理解,特別是軍事地理格局的把握。弄不清楚相關的空間場景,就無法知悉古代中原王朝與北方草原政治勢力之間相互對峙和爭戰過程中的一些關鍵地理因素。

一、確鑿的記載與混沌的注釋

在中國史籍中,儘管先秦古書《穆天子傳》中即見有所謂“燕然之山”,但這個“燕然之山”地在“河水之阿”(《穆天子傳》卷一),也就是黃河的岸邊,與竇憲北征所至者自然不是同一座山。

與竇憲北征相關的“燕然山”,其名首見於《漢書·匈奴傳》。這裏講的是前漢的史事,這座山是漢武帝時的貳師將軍李廣利兵敗投降匈奴的地方。《漢書·匈奴傳》文曰:

貳師將軍將出塞,匈奴使右大都尉與衛律將五千騎要擊漢軍於夫羊句山狹。貳師遣屬國胡騎二千與戰,虜兵壞散,死傷者數百人。漢軍乘勝追北,至范夫人城,匈奴奔走,莫敢距敵。會貳師妻子坐巫蠱收,聞之憂懼。其掾胡亞夫亦避罪從軍,説貳師曰:“夫人室家皆在

吏,若還不稱意,適與獄會,郅居以北可復得見乎?”貳師由是狐疑,欲深入要功,遂北至郅居水上。虜已去,貳師遣䕶軍將二萬騎度郅居之水。一日,逢左賢王左大將將二萬騎,與漢軍合戰一日,漢軍殺大將,虜死傷甚衆。軍長史與決眭都尉煇渠侯謀曰:“將軍懐異心,欲危衆求功,恐必敗。”謀共執貳師。貳師聞之,斬長史,引兵還。至速邪烏燕然山,單于知漢軍勞倦,自將五萬騎遮擊貳師,相殺傷甚衆。夜塹漢軍前,深數尺,從後急擊之,軍大亂,敗,貳師降。

不過從唐朝初年人顏師古的《漢書》注中可以看出,一直到這時爲

止,東漢以來那些注釋《漢書》的學者,都還沒有人能夠指明燕然山的所在,顏師古對此同樣一無所知,衹是很含混地勉強隨文敷衍說:“速邪烏,地名也,燕然山在其中。”

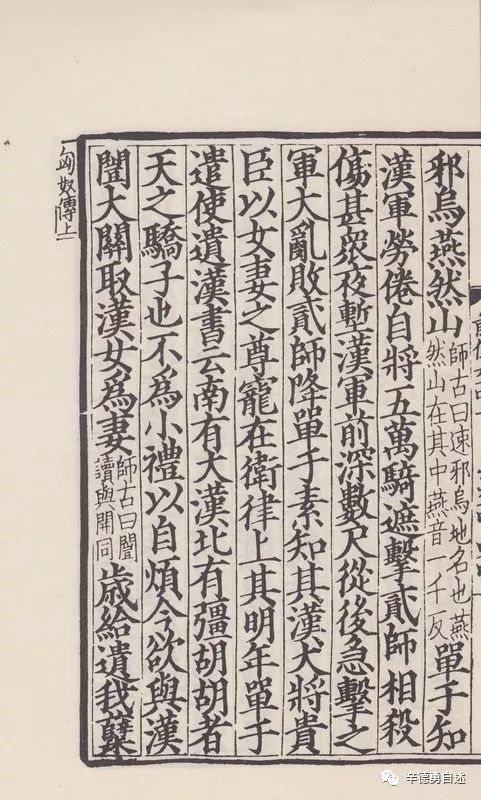

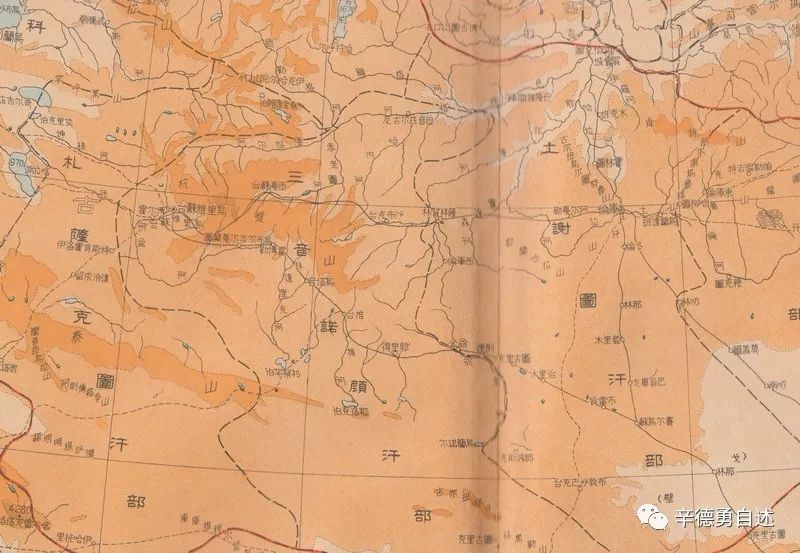

《中華再造善本》叢書

影印宋蔡琪家塾

刻本《漢書》

顏師古提到的這個“速邪烏”,顯然是一個出自匈奴人之口的地名。“燕然山”的“燕然”,也應該是匈奴語的音譯。前文所說《穆天子傳》中的“燕然之山”,則應該是漢語地名,故此燕然非彼燕然,二者語義完全不同。

東漢和帝永元初年竇憲率軍北征,擊敗北匈奴軍隊後,北匈奴西遷(留在漠南漢朝邊地的南匈奴則逐漸定居漢化),致使鮮卑人成爲北方草原的新主人。鮮卑人應該也是沿用了“燕然”這一山名,所以在《魏書·蠕蠕傳》裏還可以看到“燕然山”這一名稱。後來北方草原相繼爲柔然(即蠕蠕)和突厥所有,時移世變之後,內地中原的書生,實在難以弄清當年這些化外異族所說的地名、山名到底是在哪裏。所以,較顏師古注《漢書》稍後,章懷太子李賢率人注釋《後漢書》,竟對《竇憲傳》中“燕然山”這個重要地名未着一語。這顯示出顏、李二人在這樣的社會背景下,實在無從查找到相關的資料。

相關的情況,還有《舊唐書·北狄傳》記載說,貞觀二十一年,“契苾、迴紇等十餘部落以薛延陀亡散殆盡,乃相繼歸國。太宗各因其地土,擇其部落,置爲州府:以迴紇部爲瀚海都督府,僕骨爲金微都督府,多覽葛爲燕然都督府。”(《舊唐書》卷一九九下《北狄傳》下)這個“燕然都督府”的名稱,顯然與燕然山相關,可是這並不等於當時對燕然山的所在還有很清楚的認識,恐怕衹是大致在漠北草原上藉用其舊名而已。又《新唐書·地理志》所記關內道回紇羈縻州有“燕然州”,僑治回樂縣;河北道突厥羈縻州順州轄有燕然縣,僑治陽曲縣(《新唐書》卷四三下《地理志》七下)。看起來這些以“燕然”爲名的州縣似乎都與燕然山有所關聯。對此,清人沈濤早已指出:“是皆非燕然而冒燕然之名。”(清沈濤《瑟榭叢談》卷上)即不過是因其部族舊地處於燕然山所在的北方草原而據以命名而已。其他還有一些類似的情況,甚至後世還頗有流於荒唐的附會,在這裏就不予贅述了。

二、作死的海上之盟

再往後,到了宋代,北疆的範圍,大幅度南縮,距離李廣利、竇憲等人當日足跡所至的地方更加遙遠,對燕然山的印象自然愈加黯淡。

宋人重文抑武,北邊疊遭異族侵逼,可謂節節敗退。有意思的是,似乎正是因爲宋人自己衰弱,導致很多人刻意追憶昔日大漢王朝的煌煌武功。在這種情況下,竇憲銘刻燕然山石,也就成了漢人耀武揚威的一個重要標誌;或者用時下時髦的詞兒來表述:是一個標誌性的“符號”。

如果說范仲淹吟詠“燕然未勒歸無計”,還有很多自我激勵的成分在內的話,那麼,我們看《宋會要》中如下一段記載,恐怕更多的就是沉湎於“意淫”幻想的自我陶醉了:

宣和四年十月五日詔:“燕京古之幽州。武王克商,封邵公奭於燕,以燕然山得名。漢置涿郡,唐武德元年改燕州,天寳元年改幽州。舊號廣陽郡。有永清軍節度。燕京宜改爲燕山府。(《宋會要輯稿》之《方域》五之三五)

或許有人會說:大宋道君皇帝這篇詔書,平平常常,不過是改個地名和政區設置而已,何來“意淫”之譏呢?諸君莫急,且聽我慢慢道來。

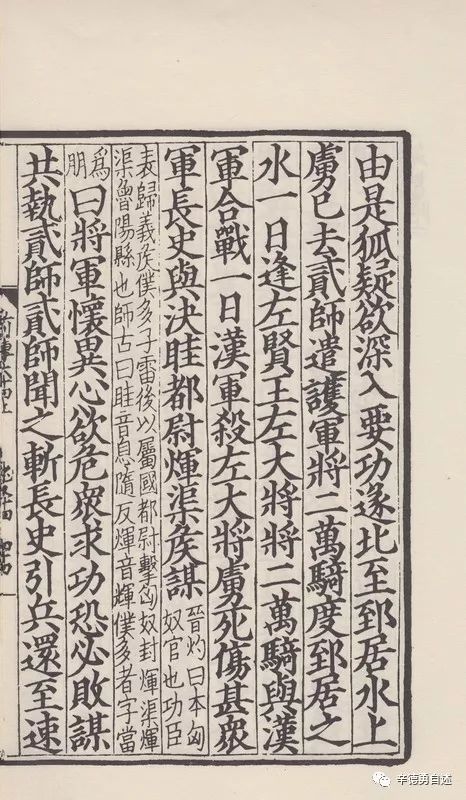

中華書局影印清寫本

《宋會要輯稿》

徽宗詔書提到的這個“燕京”,其實並不是怹們趙家自己的設置,而是契丹耶律氏的“南京”。這個“南京”,遼人亦曰“燕京”。雖然說趙家和耶律家這兩家的當家人是正式換過帖子的拜過把子兄弟,但也不能像這樣越俎代庖去替人家體國經野,擘畫江山。

那麼,宋徽宗又何以會頒下這樣一道詔書呢?原來他在賞玩奇石、舞弄書畫之餘,突然雄心勃發,想要幹一番類似漢武帝“大并天下”那樣的事業,這就是恢復後晉石敬瑭時期失去而經宋真宗景德元年澶淵之盟確認的所謂“燕雲十六州”等華夏故土(其實所謂石敬瑭進獻給契丹的燕雲十六州,其中有些州在這之前已爲契丹所有,對於這些地區來說,石氏所爲,不過是承認既有事實而已。又澶淵之盟所定宋遼疆界範圍,較當初的燕雲十六州地已有所出入,例如在所謂“山前”地區,瀛、莫二州歸入宋土,而契丹軍隊在這次結盟之前已經新佔有易州,此時便被確認爲遼的疆土)。於是,派遣使者從山東半島的登州乘船北上遼東,與女真人相約,南北夾擊,合力攻遼,時稱“海上之盟”,也就是海邊兒上達成的軍事協議。

從表面上看,廟算神謀,煞是了得,自唐末以來就內侵夏土的契丹大遼王朝,在宋金雙方的強力進攻下,很快就被徹底擊垮。然而遼亡並不等於就是宋興宋盛,自己的國事沒整明白,僅僅靠四下裏舞槍弄棒,絕不會有什麼好果子吃。最終的下場,往往比安安穩穩地混日子會更加悽慘。

首先,從大的政治形勢來說,澶淵之盟以後,直到宋徽宗時期,一百多年來,宋遼兩國大體相安無事,時人稱“是時國家與契丹盟好百餘年,邊防無犬吠之聲,耆老白首不聞兵革之音”,一派安寧祥和的景象(宋徐夢莘《三朝北盟會編》卷一七)。宋廷根本沒有必要強行出兵,打破這一安穩的局面。

一個國家,一個政權,其所統轄的疆域,自古以來,就沒有恆定不變的界線,而一直處於伸縮進退之中。對於古代社會的普通民衆來說,邊界線哪一邊兒,也沒有人民大救星共產黨,當政者也就都不是什麼好東西。不管哪一家人當皇帝來統治自己,安居靜處,最可寶貴。但秦皇漢武式的暴君,卻最喜歡開疆拓土,以奴役更多的生民。

宋徽宗恣意毀壞百餘年來的和平局面,“師出無名,人不效命,人情煩惱,中外不安”(宋徐夢莘《三朝北盟會編》卷一七)。不拘勝負如何,帶給人民的終究是前所未有的災難。即以戰爭的經濟負擔而言,史稱當時係“悉出河北、河東、山東之力以饋給之,纔一年而三路皆困。盖科配既大,道阻且長,率費十餘石至二十石始能致一石於燕山。民力不堪”,不得已,徽宗下詔曰:“自燕雲之復,兩河、京東屢經調發,民力已疲。若不假諸路之力,其何以濟?可措置調夫,京西八萬,淮南四萬,兩浙六萬五千,江南九萬七千,福建三萬五千,荆湖八萬八千,廣南八萬三千,四川十七萬八千,並納免夫錢每夫三十貫,委漕臣限兩月足,違依軍法。”經過好一番折騰,“徧率天下,所得纔二千萬緍,而結怨四海矣”(宋陳均《宋九朝編年綱目備要》卷二九徽宗皇帝宣和六年六月)。好端端的日子不過,沒事兒找事兒,就是視天下蒼生爲寇仇,怎能不與之結下深深的怨恨。

趙家人當然不會理會平民百姓的苦樂,然而就宋朝皇帝自身的實際利益而言,滅掉契丹,也是一個極不明智的選項。對於這一點,中書舍人宇文虛中在宋金密謀取遼之初,就一針見血地向徽宗進言說:

中國與契丹講和,今踰百年,間有貪惏,不過欲得關南十縣而止耳;間有傲慢,不過對中國使人稍虧禮節而止耳。自女真侵削以來,嚮慕本朝,一切恭順。今捨恭順之契丹,不封植拯救,爲我藩籬,而遠踰海外,引強悍之女真以爲鄰國,彼既藉百勝之勢,虚喝驕矜,不可以禮義服也,不可以言

說

諭也。視中國與契丹拏兵不止,鏖戰不解,勝

負

未决,強弱未分,持卞莊兩鬭之說,引兵踰古北口,撫有悖桀之衆,繫纍契丹君臣,雄據朔漠,貪心不止,越逸疆圉,慿陵中夏。以百年怠墮之兵而當新銳難敵之虜,以寡謀持重、久安閑逸之將而角逐於血肉之林,巧拙異謀,勇怯異勢,臣恐中國之邊患未有寜息之期也。譬猶富人有萬金之産,與寒士爲隣,欲肆并吞以廣其居,乃引強盗而謀曰:“彼之所䖏,汝居其半;彼之所畜,汝取其全。”強盗從之。寒士既亡,雖有萬金之富,日爲切鄰強盗所窺,欲一夕高枕安卧,其可得乎!(宋岳珂《桯史》卷九“燕山先見”條)

後來局勢的發展,完全驗證了宇文虛中的預見,女真人不僅取而代之,據有契丹舊境,而且進一步揮兵南下,佔領全部黃河流域,連道君皇帝父子兩代君主也被一同擄獲而去,並最終命喪塞外,趙宋王室則不得不偏安於錢唐江畔。這正應了時下流行的那句俗語:不作不死。後來宇文虛中因奉使金國而被羈留仕官,在北朝嘗有詩句云“當時議論不能固,今日窮愁何足憐”(元元好問《中州集》卷一宇文虛中《己酉歲書懷》),似即就此發出的感嘆。

三、辦砸了的交易

面對國家生死存亡的大事,竟是如此顢頇,怪不得宋亡後元朝有人評價趙佶,說“徽宗多能,惟一事不能”,蓋“獨不能爲君爾。身辱國破,皆由不能爲君所致。人君貴能爲君,它非所尚也”(《元史》卷一四三《巙巙傳》)。和後來諸多蠢豬笨熊式的帝王相比,對於這樣一位風流儒雅的天子來說,這話講得未免有些刻薄,元朝人還有比這稍微寬厚一點兒的說法,乃謂其書畫諸藝雖過於常人,但正是因爲“見其善於此,則知其不善於彼”(元周南瑞《天下同文集》前甲集卷三三徐琰《跋徽宗御書》)。事實上,宋徽宗不僅不具備人主所需的高識遠見,就連所謂私智小慧也未必靈光。

所謂“海上之盟”,不僅有協調出兵的計劃,更重要的是還有分贓的辦法。在同女真人具體協商滅遼之事的過程中,宋徽宗把事兒也辦得脱落反障(德勇自注:東北擬態土語,讀爲

tulufanzang

,用家鄉現在的通行說法來表述,大意即“沒整明白”)。

這件事的大致經過,是在政和年間的時候,宋徽宗受宦官童貫慫恿,萌生滅遼之意。於是,先委派童貫等出使遼國,以窺探虛實。童貫回國的時候,帶來一位賣身投靠的遼國大臣,本名馬植。因其極言契丹“萬民罹苦,遼國必亡”,因而勸徽宗能“念舊民遭塗炭之苦”以“復中國往昔之疆。代天譴責,以順伐逆”,若然,則“王師一出,必壺漿來迎”(宋徐夢莘《三朝北盟會編》卷一)。這些話當然很是契合宋徽宗取遼的意向,遂大蒙賞識。先是被賜以新名“李良嗣”,接着又被宋徽宗認作趙家人,再賞賜給他一個皇族的姓氏。這樣,搖身一變,他就成了“趙良嗣”。

如上引宇文虛中所言,他的這些想法明顯違逆大理。後來的事實證明,不是自己親生的孩子就是不行,馬仔也終歸還是馬仔,不僅成不了趙家的“良嗣”,因他這一番胡言亂語加熱了宋徽宗本已發熱的腦袋,還差點兒斷絕了天水龍種;至少列朝祖墳連同半壁江山的丟失,都與這小子的餿主意和蒙人瞎話脫不了干係。當然,《宋史》把他列入《奸臣傳》是很不公平的,趙良嗣說的對不對是一回事兒,但“聽不聽則在乎廟堂之持議也”(清趙翼《廿二史劄記》卷二四“趙良嗣不應入奸臣傳”條)。關鍵,還是宋徽宗自己不識時務。

宣和二年二月初至九月初之間,這位趙良嗣懷揣着宋徽宗的親筆信,以買馬爲名,偷偷出使女真,交換南北夾擊契丹的利益和條件。在與女真討價還價的過程中,趙良嗣“出御筆與金主譯,約以燕京一帶本漢舊地,約夾攻契丹取之”(宋楊仲良《皇宋通鑑長編紀事本末》卷一四二《金盟》上)。我理解,這實際上就是宋徽宗的開價,而如此重大的事宜,趙佶講得卻是稀裏糊塗。

澶淵之盟以後,宋遼之間,在華北平原上大體以白溝一線爲界,在當初的燕雲十六州故地,除去已經歸入宋朝的瀛、莫兩州之外,其餘屬於契丹的十四州地,可分爲山前、山後兩片區域。這裏所說的“山”,是指今太行山,山後爲雲、朔、寰、應、蔚、武、新、儒、媯九州,山前爲幽、薊、檀、順、涿五州。遼在山後九州,對政區設置頗有改易,而大體以西京大同府爲重。在山前地區,設置南京析津府,而在聖宗開泰元年(值北宋真宗大中祥符五年)又號曰燕京,除舊有的幽、薊、檀、順、涿五州之外,西鄰山後,另有一易州,是在遼聖宗統和七年亦即宋太宗端拱二年時歸爲遼土的。不過在宋遼分界的白溝一線以北,燕山以南,靠近渤海一側,遼國還另有平、灤、營三州,不歸燕京析津府管轄(《遼史》卷四〇《地理志》四,卷四一《地理志》五。《金史》卷二四《地理志》上)。

宋徽宗親以“御筆”索取的“燕京一帶”,講的很不清楚,但“燕京”是契丹人的設置,金太祖完顏阿骨打顯然把它理解成了遼燕京析津府的轄地。在契丹“土疆皆我所有”的前提下,考慮到正與宋朝“通歡”,完顏阿骨打很爽快地給了宋徽宗一個面子,答應要把燕京屬地“特與南朝”,並且信誓旦旦地保證,即使在雙方進軍過程中契丹要同女真講和,重修舊好,“亦須以燕京與爾家,方許和”。夠仗義了吧,說給你燕京,就給你燕京。可是,西部山後的漢人舊地呢?東部的平、灤、營三州呢?宋徽宗似乎沒整明白這些地區的統轄關係,所以根本沒提。

宋朝若是僅有燕京六州,那麼,其地本“無險可守”,東西兩側又都是女真人的疆土。山後雲州諸地,居高臨下;瀕海的平、灤、營三州留在金人之手,按照宋人的說法,乃如同“扼吾之咽喉爾”,蓋“營、平者,當榆關路,地平無山川之阻,非若古北口、居庸關之比,且近女真”(宋徐夢莘《三朝北盟會編》卷一六)。這樣一來,那區區燕京之地豈不猶如一雙巨螯間浮游的小蝦米,隨時都會成爲人家口中的美食。故宋人議之曰:“天下之禍自此起矣。”(宋王稱《東都事略》卷一二五《附錄》三《金國》)

皇帝老子是不是仔細考慮過他說的“燕京一帶”究竟意味着什麼,小馬仔趙良嗣自然不敢置疑,也不宜多嘴亂問,但照本宣科傳達了主子“御筆”書寫的要求之後,趙良嗣明顯感到勢頭不對——女真人不會交給宋朝山後地區與平、灤、營三州。他回去是要交差的,總得把自己該說的話說個明白。

於是,他趕緊補救,竭力爭取金人給予山後西京漢地及平、灤、營三州。結果,完顏阿骨打勉強答應將來有條件地予以宋西京諸地,同時十分堅決地拒絕了他對平、灤、營三州的請求(宋楊仲良《皇宋通鑑長編紀事本末》卷一四二《金盟》上)。此後雙方反覆爭持,直到最後,宋人也衹是在宣和五年四月,纔得到了遼燕京析津府區區六州之地(從實際名義上看,其中另外還應包括遼人從薊州分設出來的景州),而宋朝除了要向金國給付原來送給契丹的“歲幣”銀二十萬兩、絹三十萬匹之外,還要新支付給女真燕京析津府轄地的租稅錢一百萬貫(宋徐夢莘《三朝北盟會編》卷一五),同時燕京之“職官、富民、金帛、子女先被金人盡掠而去”,宋朝“所得者空城而已”(《宋史》卷二二《徽宗本紀》四。宋王稱《東都事略》卷一二五《附錄》三《金國》)。

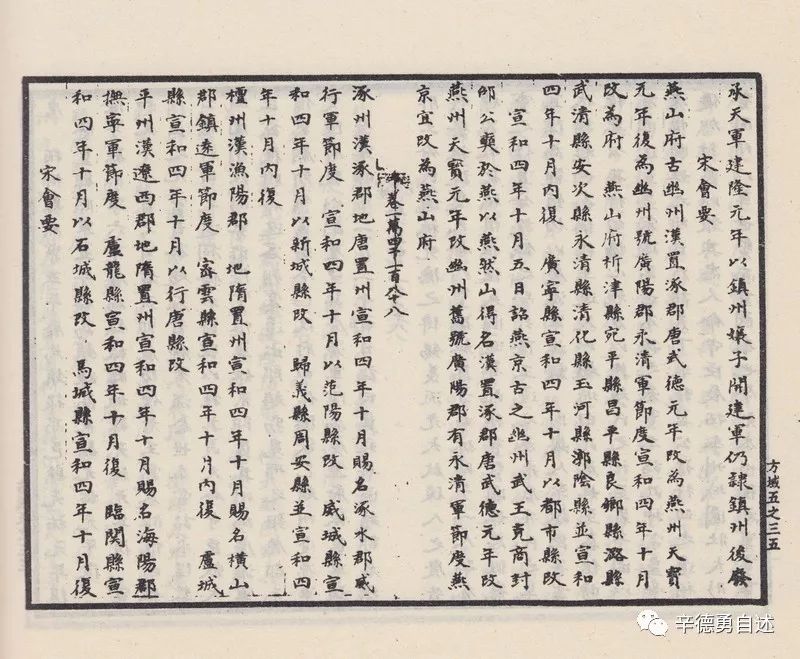

臺北影印南宋眉山

程舍人宅刻本

《東都事略》

完顏阿骨打對趙良嗣提出的其他索求置若罔聞,根本的原因在於女真人迅速崛起之後,對遼作戰,所向披靡,自以爲有沒有宋人協同作戰,它都要滅掉契丹政權,衹不過是時間稍早一些或是稍晚一些的問題。就在這次趙良嗣出使女真期間的宣和二年五月,完顏阿骨打正率兵攻打遼上京臨潢府,特命趙良嗣和遼使蕭習泥烈跟從觀摹,謂之曰:“汝可觀吾用兵,以卜去就。”結果從早晨發兵攻城,還沒有到吃午飯的時候,守城官員就舉城出降,而趙良嗣等在震躡之下,衹能乖乖地“奉觴爲壽,皆稱萬歲”(《金史》卷二《太祖紀》)。

就在與女真人討價還價的膠着爭執當中,宋徽宗一看燕京六州之外的土地已經難有指望,爲了彰顯聯金制遼這一決策的英明,衹好努力張揚光復燕京的業績,用以欺人欺世,但實際上衹是自己欺騙自己,稍稍釋放一演砸了場子給心頭造成的巨大壓力(當然,到頭來還是得自作自受)。於是,就出現了前文所說《宋會要》記載的情況:在金兵、宋兵誰都還沒有進入燕京的宣和四年十月五日,宋徽宗大模大樣地宣布,把遼人的“燕京”改爲“燕山府”。

淪陷於異族多年的故土,一旦重歸華夏懷抱,去掉戎狄僞名,這本來是例行的政務,改地名這事兒,本身並不值得大驚小怪。不過順便說一下,若是秉持當代歐美學人“政治正確”的觀念,這也是多此一舉的事情。契丹人也是人,況且還是地地道道的大漢兄弟民族,與皇宋締約結好一百多年,沒有必要非去更改人家正用着的名稱不可。你看現在,不管是京城小餃子館裏必備的燕京啤酒、還是國子監中培養世界領導人的燕京學堂,這些名號也都用的堂堂正正,四海一家親,有什麼不好。

四、亡國的意淫

耐人尋味的是,宋徽宗新定的“燕山府”這個名稱。從表面上看,這似乎也沒有什麼特別的。譬如北宋就有衡山縣、廬山縣等,可見以山名來命名行政區域,本是一種很通行的做法。假如不做特別的解說,也就沒有什麼人能夠領悟其中的奧妙,而宋徽宗既然耗費心機選用這個特別的名稱,也就自然會做出必要的說明,這就是他在詔書中講的:邵公奭受封之“燕”乃是“以燕然山得名”。換句話來說,所謂“燕山府”,也就是“燕然山府”。

這樣一講,人們也就容易理解了,大宋道君皇帝此番更改政區設置的名稱,其意不在摒去遼僞京之舊稱,而在乎拉出《燕然山銘》也!——把“燕京”改成“燕山府”,也就等同於勒銘“燕然山”了!是他,指揮大軍即將攻入“燕然山”下的“燕京”,再現竇憲當年的輝煌。政治象徵意義如此重大,宋徽宗怕俗人看不明白,又提起御筆,親手爲其書寫府名,以昭莊重(宋徐夢莘《三朝北盟會編》卷一〇)。

宣和五年四月宋軍入燕接管這一遼人舊京之後不久,在這一年八月的朔日,出現了“日當食不見”的現象(《宋史》卷二二《徽宗本紀》),更清楚地說,是“

日有食之,陰雲不見”(《宋史》卷五二《天文志》五),也就是濃雲蔽日,以致看不到本該出現的日食景象。這本來是很普通的氣象現象,沒有什麼值得驚奇的地方,既不必爲之高興,也毋須爲之擔憂。因爲既然謂之“當食”,就意味着朝廷的司天監已經可以準確預測日食的時間,知道了日食是到時候就必然會發生的事情,與社會狀況無關,與人君的作爲清明與否也沒有干係,而陰雲遮蔽日食的過程,更是很自然的隨機事件。

可是宋人並不一定也這樣看;特別是徽宗一朝,更不會這麼簡單地看待此事。此前,在徽宗崇寧五年十二月,發生過一次“日當食不虧”的現象,曾滿朝“羣臣稱賀”;繼此之後的下一年,亦即大觀元年,十一月朔日“日有食之”,史載“蔡京等以不及所當食分,率羣臣稱賀”(《宋史》卷二〇《徽宗本紀》二)。所謂“當食不虧”,應該是司天監預測的日食時間不準,而“不及所當食分”,應該是講實際發生日食時太陽被遮蓋的程度小於預測值。總之,不是比預報的程度低,就是根本沒見到預報的現象。管它因爲什麼呢,都可以附會成是皇帝的聖明改變了本來要出現的兇險天象。

現在,類似的情況,又發生了:預測的日食,又沒有看到。於是,我們看到,太傅王黼出面,請求將此事付諸史館,鄭重記錄於典冊(宋陳均《宋九朝編年綱目備要》卷二九宣和五年八月)。這當然是將其視作一個重大的吉兆,也會適當舒緩因誤與女真結盟這一糗事給宋徽宗所造成的懊惱;或者說,這可以給沮喪中的宋徽宗帶來帶來一絲虛幻的企望,在心理上給他以一定的正面刺激。

二十天後,這位道君皇帝詔命河北河東燕山府路宣撫使、燕山府知府王安中“作《復燕雲碑》”(《宋史》卷二二《徽宗本紀》四)。那麼,製作這通《復燕雲碑》會有什麼作用呢?當然是要藉助

“日當食不見”這一吉祥徵兆,

進一步凸顯他這位聖明天子光復華夏故土的輝煌和榮耀。然而,這同把燕京改成燕山府一樣,同樣是自欺欺人的把戲。

在這之前,就在宣和五年四月宋軍入燕之初,爲顯示大宋“撫定”故土的輝煌功勳,統領宋軍的童貫、蔡攸已經“勒碑於延壽寺以紀功,將佐姓名,皆列於碑”(宋王稱《東都事略》卷一二五《附錄》三《金國》)。在這種情況下,事隔三個月後,徽宗重又指令燕山府的地方官員,刊石樹碑,顯然不會是簡單重復一遍一般事務性意義上的舉動,

需要指出的是,如上所述,蔡京等人在進入燕京之初即已刻石紀功,如今再命王安中重復其事,絕不是因爲宋朝在燕京六州之外,又從金人那裏新得到了山後的雲州諸地,所以這座石碑的名稱纔會以“復燕雲”爲名。雖然《宋史》記載在蔡京勒碑紀念此役的下一個月亦即宣和五年五月“金人許朔、武、蔚三州”(《宋史》卷二二《徽宗本紀》四),《皇宋通鑑長編紀事本末》也記載說宋廷“其後頗得武、朔、蔚三州,尋復失之”(宋楊仲良《皇宋通鑑長編紀事本末》卷一四三《金盟》下),看起來好像女真人又一度新給了宋朝山後這三州之地,但《三朝北盟會編》卻更加具體地記述其實際情況是:這一年的“六月二十一日壬寅,金人欲交割我朔、武、蔚三州,而國主告殂,不及取三州而去”(宋徐夢莘《三朝北盟會編》卷一八)。據此,則金人交還這三州土地給宋廷,衹是一時的想法,可是卻未能付諸實施,宋徽宗所謂“復燕雲”者,不過是虛張聲勢而已,並不符合實際的情況。

所以,我認爲宋徽宗指令王安中鐫制《復燕雲碑》這一舉措不僅與二十天前

“日當食不見”的天象有直接聯繫,更與上一年十月改遼燕京爲宋燕山府一事前後呼應,密切相關。

那麼,其關聯點究竟在哪裏呢?這通《復燕雲碑》沒有見諸後世文獻著錄,大概早已毀棄不存,同時也沒有片言隻字錄存於世。我們還是回到宋徽宗更改燕京爲燕山府的詔書中去,看看“燕山府”這一名稱究竟意味着什麼。

在這道更改政區設置和地名的詔書裏,宋徽宗特別講述“燕京”這一地名的淵源說:“燕京古之幽州。武王克商,封邵公奭於燕,以燕然山得名。”然而這衹是宋徽宗自己的說法,並沒有相應的史料依據。《史記·周本紀》記載周武王“封召公奭於燕”,而唐人張守節釋之曰:

《括地志》云:“燕山在幽州漁陽縣東南六十里。《國都城記》云周武王封召公奭於燕,地在燕山之野,故國取名焉。”按:周封以五等之爵,薊、燕二國俱武王立,因燕山、薊丘爲名。(《史記》卷四《周本紀》唐張守節《正義》)

這裏把召公燕國的得名緣由講得一清二楚,即得名於其“地在燕山之野”,而與所謂“燕然山”沒有絲毫關係。

這個“燕山”的名稱,古今一貫,直到現在也沒有改變,所以用不着再多事考述。不論是西漢還是東漢,燕山山脈,都在中原王朝的轄境之內,因而不管是李廣利,還是竇憲,其北征匈奴所經歷的燕然山,也就都不可能是召公封地近旁的燕山。

在既沒有歷史文獻的依據、又嚴重違背實際地理形勢的情況下,宋徽宗一定要把燕然山和燕京六州的“回歸”聯繫到一起,活生生地把燕然山從匈奴的牧野強拉到召公的封國,那就一定是別有用心,而在清楚瞭解上述收復燕京的歷史過程以及道君皇帝的無奈心緒之後,他的用心,也就昭然若揭了——這就是把宋廷兵入遼之燕京同竇憲北伐匈奴獲取的所謂勝利緊密聯繫到一起,極力誇耀這一行動的歷史意義,提高到足以與竇憲驅逐匈奴的豐功偉績相提並論的程度,以紓解實際的困窘和尷尬,我在前面說宋徽宗此舉純屬“意淫”,其意即在於此。自己打掉的牙,衹能憋足氣往肚子裏咽了,衹是牙掉了誰都看得出來,面相實在不好看。掩飾的辦法,衹好再狠狠搧自己幾個耳刮子,把臉打腫,做出一番富態狀了。

當年竇憲北征,是預先蓄意謀劃,不僅帶着班固作“大手筆”,還隨軍徵發有上石、刻字的工匠,所以在收兵凱旋之際,就能夠在燕然山上爲自己銘記這一功業。如前文所說,宋徽宗在處理國政時連私智小慧也很不靈光,在把“燕京”更改爲“燕山府”時,並沒有做出竇憲這麼周詳的安排,以致童貫、蔡攸率軍進入“燕京”城後,樹立的碑石,旨意僅在於羅列軍中將佐姓名,沒有能夠凸顯宋徽宗比擬大漢輝煌的心意。現在,日當食而不見,豈不正是其功其業感召天日的體現?於是,宋徽宗便又指派燕山知府王安中,重新製作一方石碑,銘刻他統籌擘畫克復燕京的豐功盛烈,其象徵性意義,正與竇憲命人刻記的《燕然山銘》相當。將來若有機會重新發現這一毀棄的碑石,說不定能夠看到碑文中即明確寫有相應的字句。

或許有的朋友會覺得我的這些看法推論過甚,宋徽宗的心思未必如此。那麼,我們再來看看《貞觀政要》文本在宋代衍生的一處譌誤,來從側面進一步印證上述判斷。《貞觀政要》記云:“(突厥)頡利可汗大懼。(貞觀)四年,退保鐡山,遣使入朝謝罪,請舉國内附。又以靖爲定襄道行軍總管,往迎頡利。頡利雖外請降,而心懐疑貳。……行至陰山,遇其斥候千餘帳,皆俘以随軍。頡利見使者甚悅,不虞官兵至也。靖前鋒乘霧而行,去其牙帳七里,頡利始覺,列兵未及成陣,單馬

輕

走,虜衆因而潰散。斬萬餘級,殺其妻隋義成公主,俘男女十餘萬,斥土界自陰山至于大漠,遂滅其國。

……又爲西海道行軍大總管,征吐谷渾,大破其國。改封衛國公。及靖妻亡,有詔許墳塋制度依漢衛、霍故事,築闕象突厥内鐵山、吐谷渾内積石二山,以旌殊績。”這是流傳到日本的早期寫本的寫法,也是與李靖的實際經歷相吻合的正確寫法,可是宋代以來的刊本,卻把“鐵山”改成了“燕然山”(見謝保成《貞觀政要集校》卷二)。這顯然是燕然山在抗擊北方遊牧民族方面的象徵性意義在宋人心中長期潛移默化的結果。宋徽宗所爲,正是基於宋人這樣的普遍意識。

宣和五年四月宋人接收遼燕京地區後不及三年,金人就在宣和七年年底重新攻取宋人所設燕山府,隨之揮師南下。徽宗一看大事不妙,竟以“內禪”的名義把太子推上皇位,去應付危局。結果,是父子老新兩代皇帝一同被金人擄而北去,中途還在童貫、蔡攸刻石紀功的延壽寺做短暫停留(宋徐夢莘《三朝北盟會編》卷二一一)。此時此刻,不知他心裏是什麼滋味。

五、末世強國夢

宋徽宗這番胡亂更改的“燕山府”,存世時間衹有短短三年,可是他強指“燕山”爲“燕然山”,卻在後世留下了明顯影響。我們看到,明代頗有一些記載,把今燕山山脈、甚至是其西連的陰山山脈中的某些具體地段,指稱爲“燕然山”。

其中特別引人注目的是,在明朝後期,學者章潢述云:“燕山在太行、滄海間,形勝雄據天下,即今京師也。以燕然山脉盡於此,故曰燕山。……山脉從雲中發來,……楊文敏謂西接太行,東臨碣石。”(明章潢《圖書編》卷五九)章氏清楚地把陰山、燕山與燕然山勾連爲同一條山脈,而不僅僅是其中某個具體的地段,這實際上正是宋徽宗燕然山說的翻版。

若是再看看這位章潢先生下面這段話,就能更清楚地瞭解到這一地理觀念承自宋徽宗的淵源了:

自石晉氏割燕雲十六州以畀契丹,兹土不沾中國聲教者蓋饒四百年於兹矣。雖以宋之全盛不能一日有,况金元二氏,豈足以當之哉!乃今闡華立極,屹爲天府,一代衣冠文物之盛,光前邁後,遂爲我明聖子神孫億十萬載之業,豈非天秘地藏固有待於其間乎?

蓋明廷立國以來,北部邊防一直困守長城,處於被動挨打的狀態。正統時遭逢“土木之變”,英宗皇帝竟被蒙古瓦剌軍兵擄而北去,就很典型地體現了南北之間的強弱攻守形勢。至嘉靖初年蒙古韃靼部勢力興盛之後,北部邊患愈加深重。嘉靖二十九年,發生所謂“庚戌之变”,韃靼吐默特部俺答汗兵寇大同,潰牆而入,大敗明軍;繼之兵鋒東移,入古北口,大肆抄掠,兵臨京師城下,並侵及諸帝陵寢,脅迫明朝允其“入貢”,並爲之開市,以售賣馬匹於內地。此後,儘管明廷在嘉靖三十年即已爲其開通馬市,但直至隆慶五年雙方達成所謂“隆慶和議”時爲止,俺答汗一直侵擾不止,成爲明廷一大疾患。

章潢的《圖書編》寫成於萬曆五年,但卻是肇始於嘉靖四十一年(明章潢《圖書編》卷首門人萬尚烈序),而且這部書的篇幅高達一百二十七卷之巨,若不預做準備,僅僅是從嘉靖四十一年到萬曆五年這十年時間,也難以驟然成書,故立意思謀,時間應當更早。門人萬尚烈謂其“平生精力盡在此書”(明章潢《圖書編》卷首門人萬尚烈序),當非虛譽。故《圖書編》上述內容,理應以嘉靖年間嚴重的北方邊患爲背景(況且東北建州女真的勢力,在萬曆初年即已崛起,開始侵犯明朝的疆界,這同樣會給章潢造成很大影響)。從宋徽宗,到章潢,時世雖易而華夷爭執的攻守態勢並沒有發生改變,因而後者承用前者的意識和觀念也自在情理之中。

如上所述,在章潢那個時代,還另有人更加具體地把燕然山和山上的刻石,移易到燕山上來。在我最早撰寫的《班固〈燕然山銘〉刻石的發現與舊傳拓本、另行仿刻及贗品》那篇文稿裏曾經談到,有清人記述說,根據明末人著錄,在清人稱作宣化府的那個地方,有後人仿刻的《燕然山銘》。當時人之所以會在此地重刻這一銘文,就是基於宋徽宗以來,強指燕山爲燕然山的事實。

當時,像章潢那樣把燕然山與燕山併爲一談的人,絕非少見。明朝在今北京延慶設有隆慶州,而嘉靖《隆慶志》記載“燕然山在州城南五十五里,即居庸西山也”(嘉靖《隆慶志》卷一)。隆慶州西側,即爲宣化,兩地山勢,一脈相連,都屬於今燕山山脈,按照前述章潢的說法,這也就是燕然山地。清朝官修的《大清一統志》載錄在“宣化縣東三十裏”處,有一小段山脈,舊時“宣府鎮志”將其視爲“燕然山”(清官修《嘉慶一統志》卷三九《宣化府·山川》)。所謂“宣府鎮”係明朝所設,清朝改爲宣化府,所以這裏講的“宣府鎮志”理應是講前朝的志書。在民國時期刊印的全國地圖上還能夠看到,在宣化以東、延慶以西,正有一處山地被稱作“燕然山”。結合上面的論述,可知至遲在明朝後期這裏已被指實爲一處具體的燕然之山(案明初人王英有詩題作《望宣府諸山作》,自注謂“地志載燕然山即此”。據此,則可將這一“燕然山”出現的時間,上推至明朝初年。王詩見其詩集《王文安公詩集》卷四),所以纔會有人在宣府重刻《燕然山銘》。這裏是居庸關外拱衛京師的邊防要地,把所謂“燕然山”安防於此地,自然在心理上會給自己以更多積極的暗示,甚至激情的鼓舞。衰敗至極的末世,需要做更多的強國大夢。

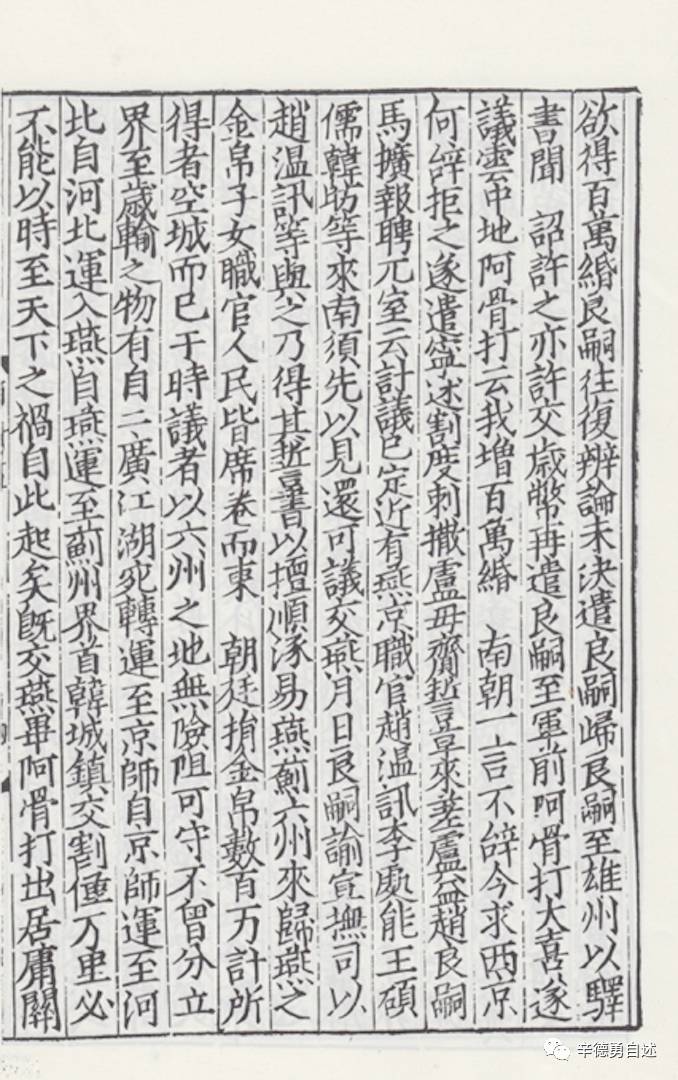

《申報》六十週年紀念

《中國分省新圖》上

的所謂燕然山

當然不是明朝所有的文獻就都這樣載錄竇憲所至燕然山的地理位置了。因爲這樣的說法和《後漢書》的記載相去實在太遠。明朝官修的《大明一統志》,就另有記載說“燕然山去塞三千餘里”,在北邊之外的韃靼界內(《大明一統志》卷九〇《韃靼》)。不過具體的地點,仍不清楚,就像唐朝時候的認識一樣模糊。

六、重見燕然山

到了清朝以後,這種情況,有所改變。一方面,在官修的《大清一統志》中,已明確貶斥明朝“宣府鎮志”所說的“燕然山”,實乃“傅會不足信”(清官修《嘉慶重修一統志》卷三九《宣化府·山川》),這對民間的看法,會產生很大影響;另一方面,清代盛行的考據學風尚,使得一些學者們試圖更明確一些認定燕然山的位置,而清廷轄有蒙古草原的便利條件,也使得這樣的研究,在客觀上具備了比宋、明時期更爲便利的條件。

清代學者對燕然山位置的考訂,其實也並不十分明晰,其主要研究路徑,是根據北方草原地貌山脈的形態走勢以推定燕然山即杭愛山。

首先,《大清一統志》即已清楚指出,杭愛山“即古燕然山”(清官修《嘉慶重修一統志》卷五四四《喀爾喀·山川》之“杭愛山”條。案清廷纂修《一統志》,前後延續很長時間,最早在乾隆前期即有刊本行世,此嘉慶重修本關於燕然山的記述,在先前的文本中應當就已經存在)。這一官方的表述,對清代學者影響很大,像沈欽韓的《後漢書疏證》、許鴻磐的煌煌鉅著《方輿考證》,都是簡單復述此說(清沈欽韓《後漢書疏證》卷二。清許鴻磐《方域考證》卷二《歷代建置》)。這樣的記述,比過去的認識要具體很多。

杭愛山的中文名稱,雖然至今也沒有改變(案《清史稿》卷七八《地理志》二十五謂“杭愛譯言橐駝也,山形似之”),但它是一條很長很大的山脈,《大清一統志》描述說“其山最爲高大”,《燕然山銘》到底是銘刻在這條山脈中的那一個具體的地點、哪怕是稍微具體一些的地段上呢?

若是按照《大清一統志》記載的情況來看,杭愛山脉的東端,恐怕應該截止於鄂爾渾河岸邊。這是因爲《大清一統志》明確記載說,杭愛山是“在鄂爾坤河之北”,或者說是鄂爾坤河的河源“出杭愛山南”(清官修《嘉慶重修一統志》卷五四四《喀爾喀·山川》之“杭愛山”條,又“鄂爾坤河”條),齊召南的《水道提綱》更鄂爾坤河的河源清楚表述爲“出杭愛山尾南麓”(清齊召南《水道提綱》卷二三《西北諸水》),而所謂“鄂爾坤河”即今書作“鄂爾渾河”那一條河流,係北入色楞格河後再匯入貝加爾湖(清代書作“柏海兒湖”)。其具體情況是,鄂爾坤河的上源在杭愛山的南坡向南流出後,東曲復繼之以北折,這纔匯入色楞格河。山川關係如此,就意味着按照一般的習慣,清人所說杭愛山,其東端應截止於鄂爾坤河以北、以西,而齊召南所說“杭愛山尾”,則非常明確地表明,清人也正是這樣看待這一問題。

《申報》六十週年紀念

《中國分省新圖》

上的杭愛山

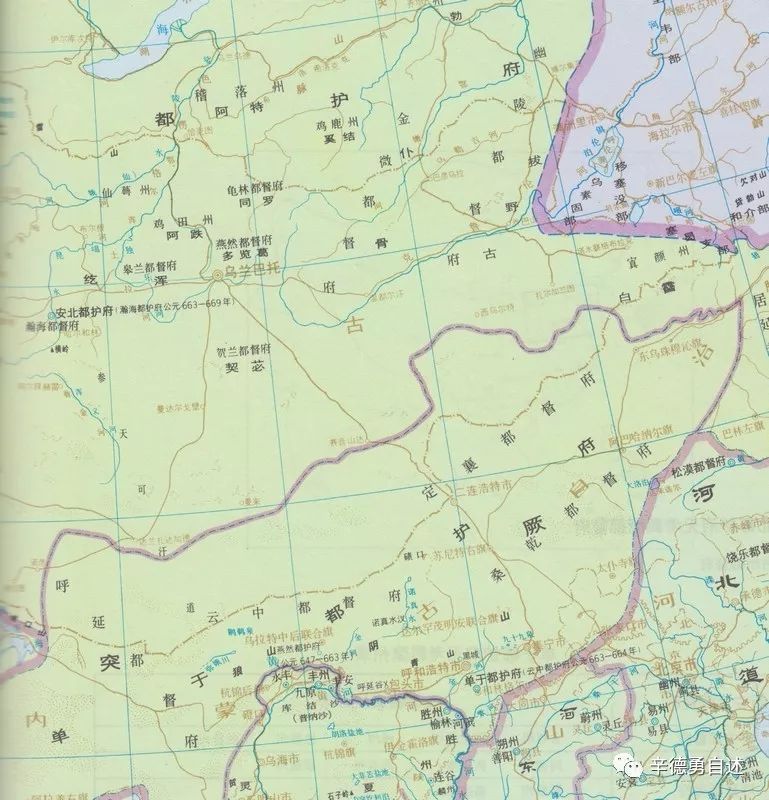

那麼,這次發現《燕然山銘》的山地又在哪裏呢?——這裏在鄂爾渾河以南、以東已經很遠。翻檢譚其驤先生主編的《中國歷史地圖集》,我們可以看到,《燕然山銘》所在那座小山,西距一條名爲“翁金河”的河流東岸不遠,而《大清一統志》記述杭愛山是在“翁金河西北五百里”(清官修《嘉慶重修一統志》卷五四四《喀爾喀·山川》之“杭愛山”條)。這種情況,也就意味着清廷官修《一統志》推定的燕然山,不僅不會是現在發現《燕然山銘》的地方,而且至少西北偏離實際地點五百里以上。

清代學者中比《大清一統志》更具體一些的說法,是講燕然山在蒙古土謝圖汗部牧地,其中比較有代表性的著述,是何秋濤在咸豐年間撰著的《朔方備乘》。雖然《大清一統志》載錄的杭愛山不在土謝圖汗部境內而《燕然山銘》所在的山地正處於其間,但稍一翻檢其書就可以看出,何秋濤這一說法,並沒有什麼考證審辨的基礎,衹是通觀“自古用武之地”的大勢,隨口一說而已,何氏同時講到的其它古代山丘的位置,還存在很大問題(清何秋濤《朔方備乘》卷一一《北徼形勢考》),這更顯示出《朔方備乘》的說法實未經深入思考。對於這樣一個疑難的地理問題來說,何秋濤的說法並不具備嚴謹的學術參考價值。再說《朔方備乘》的清定原本,早已毀失不傳,我們現在見到的《朔方備乘》,是何氏身後,由黃彭年等據其殘稿補綴編排而成(清何秋濤《朔方備乘圖說》卷首李鴻章序),書中恐怕羼有很多整理者的筆墨,未必盡合何氏本意。

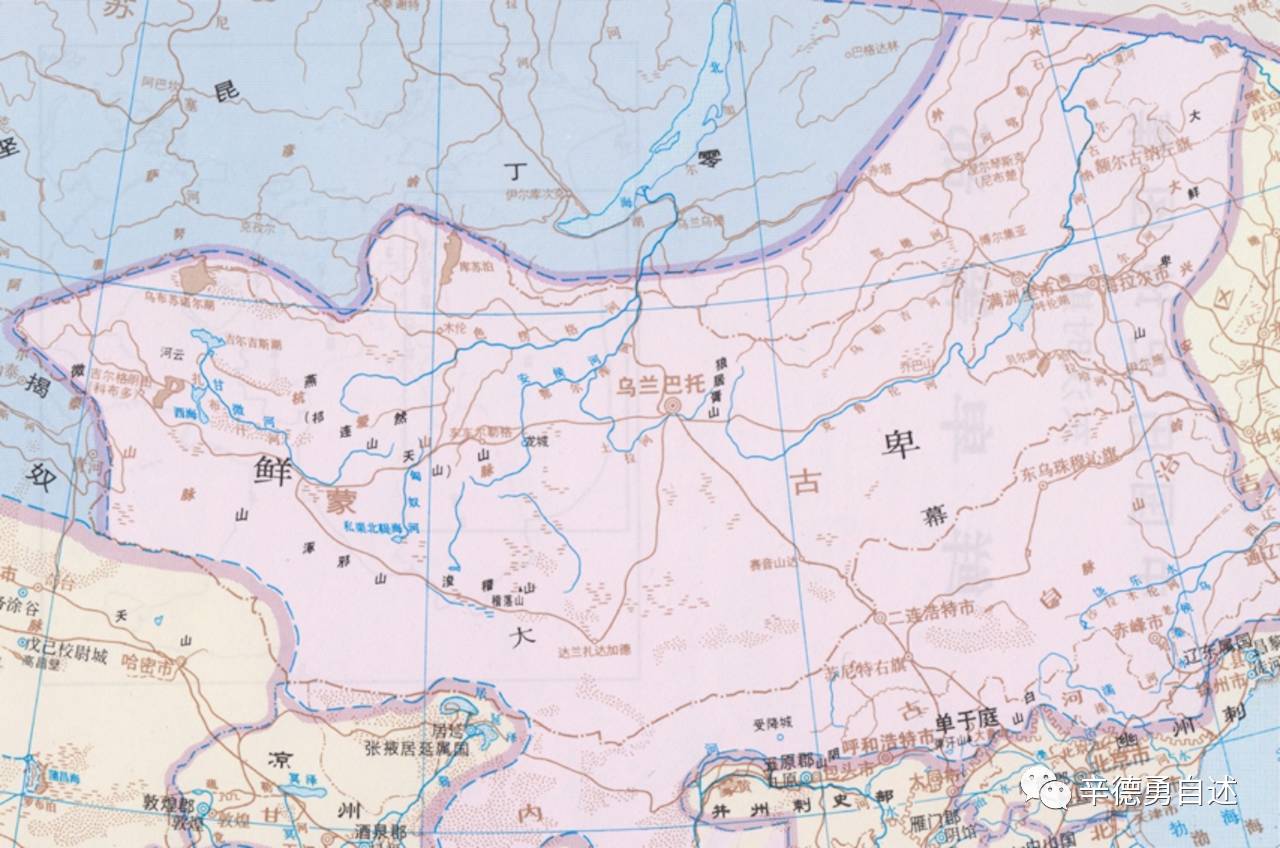

晚近以來,研治古代輿地的中國學者,基本上是繼承了上述以《大清一統志》爲代表的清代學者的看法,把燕然山等同於鄂爾渾河上源以西的杭愛山脉。如譚其驤主編的《中國歷史地圖集》、實際由陳可畏先生主持編繪的《中國史稿地圖集》(名義上題作“郭沫若主編”),都是如此標記燕然山的位置。其他如日本學者松田壽男和森鹿三編制的《アジア歷史地図》,情況也大致相同。

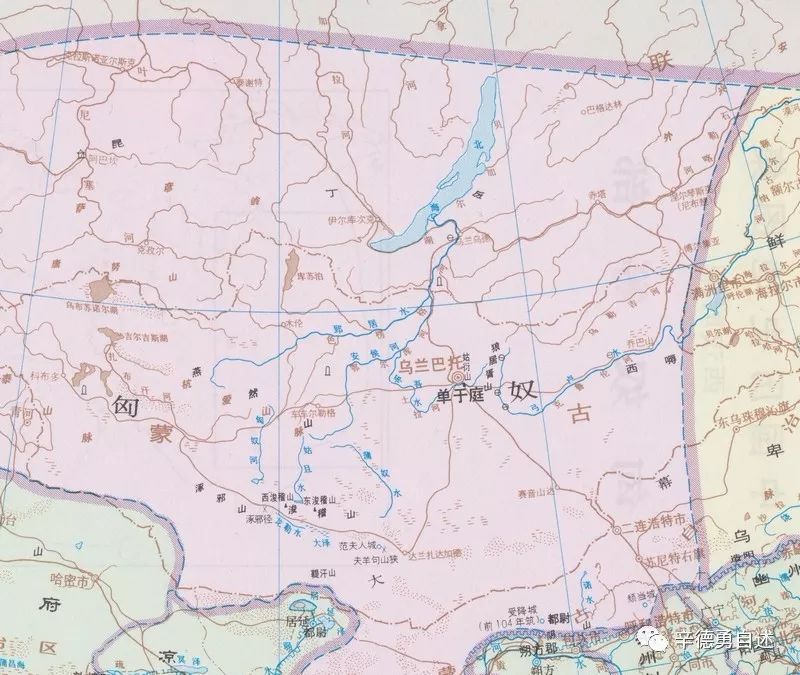

《中國歷史地圖集》

之西漢《匈奴等部》圖

《中國歷史地圖集》

之東漢《鮮卑等部》圖

《中國史稿地圖集》之

《西漢與匈奴戰爭》圖

松田壽男、森鹿三合編

《アジア歷史地図》

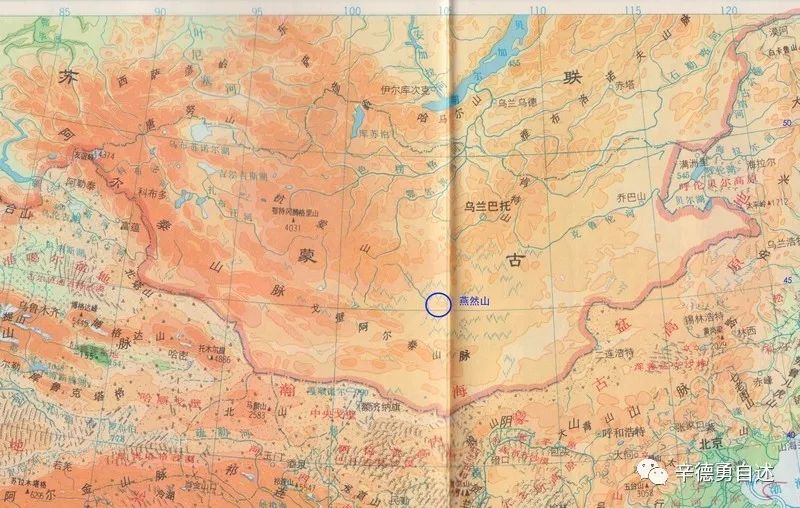

對比清代以迄現代這些學者所推定的燕然山位置,我們就可以清楚看出發現《燕然山銘》對確定燕然山位置的重要意義——它完全顛覆了舊有的觀點。從下面這幅

1984

年出版的《中國自然地理圖集》的《中國地勢圖》上,可以清楚看出,這是一塊面積很小的孤立山地,即使從今天對山脈延伸內在連續性的眼光看,也衹能勉強說成是杭愛山的餘脈,而就地表上目力可見的地貌形態而言,這塊山地事實上已經斷離開杭愛山脉。

《中國自然地理圖集》

之《中國地勢圖》

燕然山坐落在這樣一個前人從未想到過地方,似乎稍顯怪異,然而分析這一位置,卻可以看出,竇憲在這裏刊刻《燕然山銘》,是具有充分合理性的。

在蒙古高原南北,中間有一段所謂絕水地帶,史稱“大漠”,對南來北往造成很大阻隔,其南、北兩面分別被稱作“漠南”和“漠北”。燕然山位於漠北,但卻是漠北最靠近漠南的地方,其西側由北向南流淌的翁金河,也是漠北最接近大漠的河流;同時,在漠南方面,最接近大漠的農業區域,便是河套地區。另一方面,在河套與翁金河這兩地之間相互來往,又是漠南、漠北之間最爲捷近的通道;由這兩個地點分別去往古代蒙古草原的核心地帶鄂爾渾河流域或是周秦漢唐都城所在的渭河谷地,同樣最爲捷近。

我們看《中國歷史地圖集》上標繪的唐參天可汗道以及元代的木鄰站道都由燕然山附近通過,就是基於這樣的便利條件,而當年貳師將軍李廣利在漠北與匈奴作戰,因戰事不利而“引兵還”時,匈奴單于之所以能夠清楚獲知其行軍路徑而預先至“速邪烏燕然山”附近埋伏,在暗夜裏乘漢軍宿營之時來“遮擊”漢軍,就是因爲這裏是由漠北歸還漠南的必經之地,而且還是進入大漠之前最後一處水草豐盛的地點,漢軍在這裏住宿一夜,以充分休息並備足通過大墓的飲水,幾乎是必然要做的事情。

《中國歷史地圖集》

上的“參天可汗道”

《中國歷史地圖集》

上的“木鄰站道”

知悉上述燕然山的區位特點,我們也就很容易理解,當年竇憲在擊潰北匈奴後班師回朝的途中,爲什麼會在燕然山上刊石紀功,而不是其他什麼地方:第一,當然是因爲燕然山乃往來大漠南北的必經之地;第二,正因爲這裏是往來大漠南北的必經之地,纔能夠使其銘文廣爲人知,取得最大的宣傳效果。

無奈歷史無情,一個人的行事,一個政權的所作所爲,是功是過,並不由你自己說了算,青史纔會給出公正的評價——這就是看它究竟是否利國利民。真正的豐碑,總是矗立在人民的心中,閉着眼睛也都看得見,不像燕然山上的銘文,還要費勁扒力地登高找尋。關於這一點,我將另行講說。

2017

年

10

月

31

日記