摘要:毫无疑问,巴基斯坦是中国最亲近的盟邦之一,中巴友谊无论在官方还是民间都有着广泛的基础。但是,与所有双边关系一样,中国与巴基斯坦的关系同样经受着考验。其中,最不确定却往往被忽视的政治因素,就是巴基斯坦国内日趋可能的伊斯兰革命风险。因此,中方无疑应该警惕中巴邦交重蹈1917年俄法关系、1949年中美关系和1979年伊朗美国关系的覆辙——即大国的外交利益因盟国的政治大动荡而遭遇灾难性损失,这是一个尚未被意识到的巨大地缘隐患。

在近期闭幕的金砖国家宣言上,包括中国在内的五个主要发展中强国,一致署名,批评了巴基斯坦境内的哈卡尼网络、虔诚军、穆罕默德军及巴基斯坦塔利班,将之视为恐怖组织。考虑到此前中国政府为了维护中巴关系,多次否决其他大国将“穆罕默德军”定义为恐怖组织的努力,此次不同寻常的外交举动立刻引发了各方的不同反响。

巴基斯坦发表声明表示抵制,其国防部长强调“巴基斯坦境内没有任何恐怖组织能自由行动”;而印度媒体认为此次声明代表了印度外交的一次胜利;中国国内则反响不一。

笔者并不清楚声明出台的具体过程,所以也难以对此做出评判。不过,中国默许将巴基斯坦境内的“虔诚军”、“穆罕默德军”定义为恐怖组织,实际上某种程度上也表明中国开始意识到巴基斯坦境内的恐怖主义有失控的迹象。

20世纪80年代,巴基斯坦通过扶植圣战组织反抗强大苏联入侵的成功战例,使得该国对这一策略充满信心。她试图复制这种胜利,巩固其在阿富汗的优势地位,并在克什米尔打败比巴国强大的印度。在这种情况下,巴基斯坦的三军情报局(ISI)扶植了各式各样的伊斯兰激进组织,其中包括基地组织、塔利班、虔诚军、穆罕默德军等等。

不过,巴基斯坦政府的这一策略不但未能复制阿富汗反苏战争的成功,反而种下了巨大的潜在危机。

1、激进宗教政治组织的崛起

多年来,虔诚军、穆罕默德军等巴基斯坦激进宗教组织,通过对印度和西方的不断袭击,迅速敛聚了庞大的政治资源和声望。

与印度和西方的作战,使得这些激进组织顺理成章地成为巴基斯坦民众眼里爱国主义与虔诚伊斯兰信仰的象征,考虑到巴基斯坦国内伊斯兰政治原则的根深蒂固以及对印度和西方的切齿仇恨,这些圣战极大提升了激进组织的政治威望和号召力。

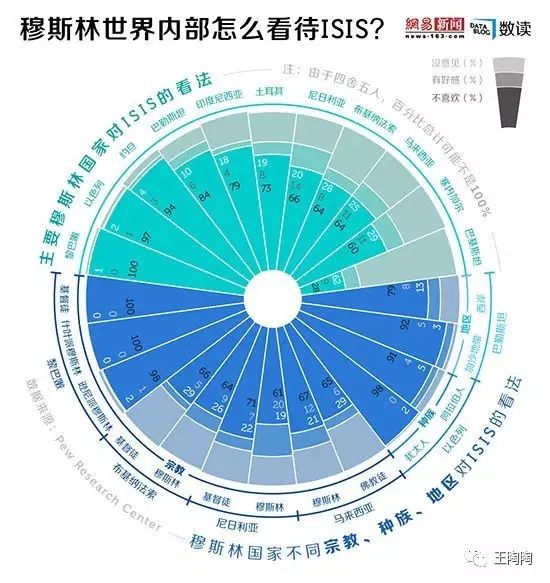

数据显示,巴基斯坦民众对ISIS怀有最高比例的认可度

数据显示,巴基斯坦民众对ISIS怀有最高比例的认可度

与此同时,通过政府默许之下不断的圣战,巴基斯坦国内的激进组织攫取了大量财富和武装资源,跃升为拥有强大武装实力的政治组织。在过去20年里,高达20万学员受过虔诚军的培养和训练,且该组织和巴基斯坦陆军都从贫穷的旁遮普地区招募新兵,双方士兵多源于一个家族或者部落;而巴基斯坦塔利班运动自从被宣布为恐怖组织后,多年来与巴基斯坦军方作战不落下风;同样,“穆罕默德军”之所以迟迟不被认可为恐怖组织,最重要的原因之一就在于巴官方深恐其与政府反目成仇——政府并没有把握应付这一挑战。

虔诚军的圣战训练营,教官正在演示如何使用枪支

虔诚军的圣战训练营,教官正在演示如何使用枪支

更重要的是,巴基斯坦的激进宗教组织,其组织脉络深入乡村基层,在民间以虔诚和慈善示人,得到了相当部分普通民众发自内心的认可,在很多地区具有不亚于政府的威望。在海德拉巴,虔诚军为民众在沙漠挖掘水井,无偿提供穷人亟需的食物和社会救助;在2005年的克什米尔地震和2008年的Ziarat地震中,当地的激进宗教组织,都以超过政府的效率迅速为当地老百姓提供帮助;虔诚军甚至建立了超过160所学校以及医院,给穷人廉价教育(宗教学校)和医疗服务。2008年,巴基斯坦政府迫于国际反恐压力禁止虔诚军,遭到了国内舆论的猛烈抨击。

Jamaat-ud-Dawa成员(虔诚军的政党组织) 在 Muzaffarabad地区为当地穷苦的难民分发食物——世俗国家总以为激进伊斯兰组织是以残暴慑服穆斯林民众,其实并非如此

Jamaat-ud-Dawa成员(虔诚军的政党组织) 在 Muzaffarabad地区为当地穷苦的难民分发食物——世俗国家总以为激进伊斯兰组织是以残暴慑服穆斯林民众,其实并非如此

Jamaat-ud-Dawa(虔诚军的政党组织)身穿迷彩、孔武有力的慈善机构人员,注意带有圣战意味的组织LOGO

Jamaat-ud-Dawa(虔诚军的政党组织)身穿迷彩、孔武有力的慈善机构人员,注意带有圣战意味的组织LOGO

所以,巴基斯坦国内的激进宗教政治组织,已经成长为一股实力雄厚的政治力量,具有攫取最高权力的政治潜能。

陷入政治衰退的巴基斯坦政党和军方

与激进宗教政治组织日趋强大相映衬的,是巴基斯坦国内相对稳健的主流政治正的衰败。

首先,自苏联解体之后,巴基斯坦经济陷入了停滞,逐渐被印度超越。1990年以来,印度常年经济增长超过5%,孟加拉维持在3%-5%,而巴基斯坦则长期低于3%。这就使得印度人的收入水平已经超越了巴基斯坦,2014年,印度人均GDP已达1630美元,而巴基斯坦仅为1333美元——在上世纪80年代,印度人明显不如巴基斯坦富裕。数十年的经济停顿,使得民众对包括军方在内的主流政治力量越来越不报信心。

其次,巴基斯坦的主流政党多年来以腐败、地域化和家族政治著称,这严重削弱了这些政党的政治能量。

巴基斯坦第一大党穆斯林联盟谢里夫派,多年来被谢里夫家族把持,谢里夫家族借助雄厚的财富(巴首富)和在人口第一大省旁遮普的影响力,主导该党的人事和政策,在这种情况下,谢派穆盟的腐败几乎是很难避免的,也不可能不让人失望;第二大党人民党同样如此,豪门布托家族依托在第二大省信德的影响力,长期角逐巴基斯坦政坛,而该党的主席职务则由阿里·布托、阿里布托之女贝娜齐尔·布托、阿里布托之外孙比拉瓦尔·布托(即位时仅有十九岁)和女婿扎尔达里(联合主席)依次继承。事实上,扎尔达里在贝娜齐尔·布托担任总理期间就以腐败闻名,他因热衷捞取回扣得外号“百分之十先生(Mr. 10 Percent)”,讽刺任何交易经手后都要收取10%的佣金。

巴基斯坦人民党前领袖、前总理贝娜齐尔·布托以坚决主张世俗化和反恐获得了世俗世界的好感,但她的党和政府在相当多的巴民众眼里,不过是腐败、家族化、西方傀儡和信德人的象征。

巴基斯坦人民党前领袖、前总理贝娜齐尔·布托以坚决主张世俗化和反恐获得了世俗世界的好感,但她的党和政府在相当多的巴民众眼里,不过是腐败、家族化、西方傀儡和信德人的象征。

事实上,这样的主流政党很难在广大巴基斯坦民众中建立真正的威信,在经济持续不振的情况下,其道义威信的逐渐枯萎,也就可以理解了。

更重要的是,巴基斯坦国内外的政治形势发展,越来越不利于政策上相对理性的主流政党和军方。

作为一个以伊斯兰教为国家认同的贫穷虚弱之大国,巴基斯坦糟糕的经济和安全形势迫切需要其与印度、西方实现真正的和解。只有这样,该国政府才有可能消弭激进宗教组织存在的政治基础——巴国与印度的低烈度战争、对西方的仇恨,乃是该国激进组织壮大的外部条件。而这也是从贝·布托、穆沙拉夫到谢里夫等不同巴基斯坦主流政党的一致政策。然而,国际形势的恶化,已经使得这一政策愈来愈不受欢迎且难以推行。

2014年5月,以压迫穆斯林著称的“古吉拉特邦屠夫”纳伦德拉·莫迪当选为印度总理,开始奉行印度教民族主义方针:一方面,莫迪政府在国内开始推行压迫歧视穆斯林的政策,另一方面,印度对巴基斯坦的态度也愈来愈不友好,这就使得自视为南亚穆斯林保护者的巴基斯坦与印度之间的和平谈判宣告中断,并不断爆发大规模冲突,印巴关系濒临破裂。

同样,美国反恐战争的持续,使得对激进武装抱有同情的巴基斯坦民众越来越厌恶曾经的西方盟友;而随着西方右翼民族主义的抬头,西方亦对巴基斯坦与激进宗教武装间的暧昧愈来愈不耐烦,双方关系急剧恶化。

2017年,美国Hudson研究所发表的报告指出,巴基斯坦这些年来,从没有改变对激进武装分子的支持;2017年8月,以敌视伊斯兰教著称的美国总统特朗普继不断缩减对巴援助之后,公开抨击称巴基斯坦为“恐怖分子提供庇护”,并鼓励巴基斯坦死敌印度在被巴国视为禁脔的阿富汗发挥稳定作用,这引发了巴基斯坦的激烈抗议(为此,巴议会30日全票通过一项决议,谴责特朗普的“敌意”言论,并敦促政府研究对策,包括暂停双方互访活动)。

在这种情况下,巴基斯坦社会越来越难接受对印度、西方的妥协。然而,考虑到地缘现实的窘迫,巴基斯坦政府只能坐视印度穆斯林被莫迪政府压迫,并必须继续容忍美军在巴国内和阿富汗清剿激进武装,而这两样恰恰是相当多的巴国民众最不能忍受的。这样的政治氛围,将不断地削弱巴基斯坦稳健执政者的道义基础,并为伊斯兰激进政治组织持续壮大提供最好的政治土壤。

政局的恶化、西方的撤退与激进伊斯兰革命的风险

2007年7月,巴基斯坦的军事强人穆沙拉夫因镇压激进宗教组织而引发“红色清真寺”危机,此后,穆沙拉夫逐渐失去了民众和中下级军人的支持,并最终在政治上一败涂地;2007年12月,巴基斯坦最有权势的政治领袖之一贝娜齐尔·布托因亲近西方、坚决反恐的主张而被激进宗教组织暗杀,此案后来竟然不了了之——而2013年重新提起之时,仅仅用作打击穆沙拉夫的政治工具。

“我知道我是令‘圣战’组织、‘塔利班’和‘基地’组织闻之丧胆的象征性人物。我致力将现代化、信息、教育和科技带进巴基斯坦。”

——贝娜齐尔·布托自传《东方之女》,布托被杀后,基地发言人亚兹德说:“我们终结了最有价值的美国资产,她曾发誓要击败穆斯林游击队。”

红色清真寺事件中的核心人物大毛拉阿卜杜勒·阿齐兹(中),此次事件表明军方已经失去了对激进宗教力量的控制——此次事件中,武装分子在一家按摩院 中绑架了九名人质,包括六名中国女子

红色清真寺事件中的核心人物大毛拉阿卜杜勒·阿齐兹(中),此次事件表明军方已经失去了对激进宗教力量的控制——此次事件中,武装分子在一家按摩院 中绑架了九名人质,包括六名中国女子

种种现象表明,巴基斯坦国内的激进宗教组织已经越来越具有凌驾主流政党的号召力和政治威势。

更为糟糕的是,随着西方强国在阿富汗、南亚与激进宗教组织的作战败象尽显,一旦其从该地区败退,将对巴基斯坦国内的政治局势产生巨大的物质和心理冲击,从而为巴国激进宗教政治势力的上台制造可能的契机。

假如美国在阿富汗撤军,美国很可能完全断绝对巴基斯坦政府的经济、政治和外交支持,使其陷入相对孤立的困境。

事实上,特朗普上台后,就曾试图中止对巴基斯坦的经济援助、撤销其非北约主要盟友地位。但国防部长马蒂斯及国务卿蒂勒森认为,应维持现行对巴基斯坦的怀柔政策。理由是,一旦美国失却巴基斯坦支持,美军就不能从巴基斯坦进入阿富汗,不利于美国仍在继续的反恐战争——这实际是意味着如果美军从阿富汗撤退,美国对巴基斯坦世俗政府的支持就很可能停止。

另外,考虑到美军在阿富汗战场愈来愈稀薄的胜利指望和看不到尽头的战争消耗,美国在圣战者面前败溃的概率已经越来越大。这将使包括巴基斯坦激进宗教武装在内的该区域圣战者获得击败世界最强国的声望,如同战胜苏联极大提高了伊斯兰激进主义的全球号召力一样。假如这一前景变成现实,不但将极大鼓励巴基斯坦激进政治势力的野心(“连美国都打败了,还搞不定向美国屈膝的巴基斯坦政府?”),也将严重削弱该国世俗政府支持者抵抗激进宗教的信心和意志(“连美国都顶不住,巴基斯坦政府又怎么应付得了?”)

就像1848年的法国共和革命成功,制造出了民权胜利的政治预期,驱使中欧和意大利陷入大规模动荡;而1945年布尔什维克苏联打赢第三帝国的壮举,也在世界激进左翼革命者的心中构建出布尔什维克将赢得世界的远景,这也成为往后三十年世界革命的政治信心和驱动。就像梅特涅所言,“革命是一种会传染的瘟疫”,阿富汗的伊斯兰激进革命同样不能例外。

中国不可回避的地缘隐患

对于试图在南亚扩充影响力的中国来说,她将在该地区面临两种必须考量的风险:

地区大国印度因自身势力范围受到威胁而进行的反制,代表着传统地缘的风险,洞朗事件即是其呈现(本人此前多次提醒);而巴基斯坦的激进伊斯兰革命风险,则代表着另一种非传统的风险。总体而言,前者对中国实际利益的危害,虽然舆论炒作得火热,但却相对有限;后者虽容易被人忽视,一旦出现,却足以形成真正的地缘灾难。

1917年十月革命之前的俄罗斯与法国关系密切,法国在俄国不但拥有巨量投资,且双方亦是共同与德国作战的血盟,但十月革命之后,布尔什维克政府与法国的关系迅速恶化,法国的利益损失惨重;1949年中国革命成功之前的中美关系极为亲密,美国在中国拥有巨大的商业利益,同时与中国在对日战争中并肩为盟,但随着国民政府的垮台,中美关系濒临战争,美国在远东大陆地缘遭遇了崩盘;1979年伊朗伊斯兰革命之前,伊美关系合作无间,双方在商业上互利,在战略上联合遏制苏联,但霍梅尼的掌权,使得美国在伊朗的利益丧失殆尽,美伊关系几乎降入冰点。

1979年伊朗伊斯兰革命爆发,美国驻伊朗使馆人员被秉承伊斯兰激进主义的伊朗大学生拘押,原本铁盟的美伊关系急剧恶化——这实际上就是一种典型的革命风险在外交上的呈现

1979年伊朗伊斯兰革命爆发,美国驻伊朗使馆人员被秉承伊斯兰激进主义的伊朗大学生拘押,原本铁盟的美伊关系急剧恶化——这实际上就是一种典型的革命风险在外交上的呈现

历史事实告知后人,在现代地缘政治中,革命的风险不可低估。考虑到中国在巴基斯坦的巨额投资和亲密的战略合作关系,巴基斯坦上空可能成形的伊斯兰革命幽灵理应受到重视。

这不仅仅是为了更好地维护中国的南亚利益,亦是确保中国大西北安全的必须措施。

想真正理解现代恐怖主义的威力,欢迎收听王陶陶语音节目:

链接:《反恐为何几乎不可能成功?》

《反恐的胜利之路何在?》