连杰

2009 年毕业于中央美术学院,视觉传达第六工作室;2011 年与部凡创办“连和部设计事务所/ L-A-B DESIGN”。曾获东京 TDC 全场书籍设计赏,DFA 亚洲最具影响力设计金奖,中国最美的书,德国红点奖,德国 IF 奖,香港 HKDC 等多项国际奖项。作品被中国国家博物馆、中央美术学院美术馆、中国设计大展等永久收藏,并收录于《Tokyo TDC 》《APD亚太设计年鉴》《Design for Asia》《Red Dot Yearbook 》等。

又到了凤凰花开的毕业季,对于学习设计的学生来说,毕业设计可谓是学生时代最重要的压轴戏。在恩师的悉心指导下,每一个毕业生都在努力通过毫无拘束的创作,为自己的大学生涯画上一个完美的休止符。

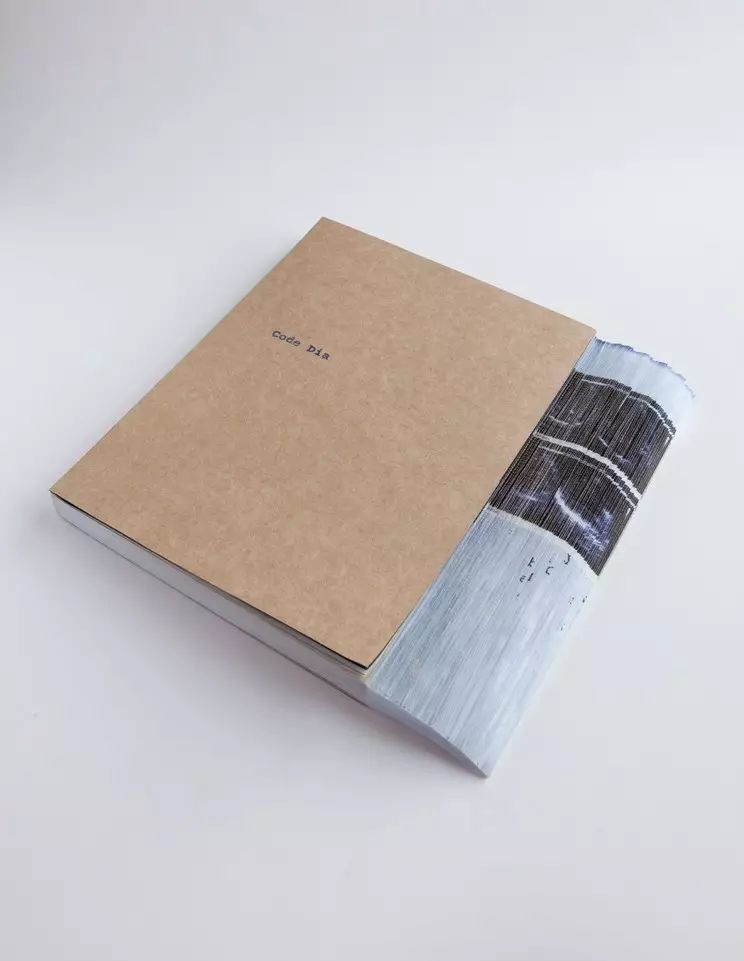

这一次,设计师连杰就为我们分享了自己 2009 年的毕设作品《密码日记》的故事。《密码日记》不仅荣获中央美术学院毕业设计全院一等奖,甚至一举获得世界顶尖的东京字体指导俱乐部(Tokyo TDC)全场书籍设计最高赏(真是别人家的毕设!)对他来说是一次重要的转折,是设计生涯的完美开端。

正如特赞开展的采访计划“设计不毕业”的初衷:“再大牌的大师,也是从青涩时期慢慢成长,破茧成蝶。” 如今那些已然享誉业界的设计师,也曾有过迷茫、有过困惑、有过选择,更有过成长。

连和部设计

一

一

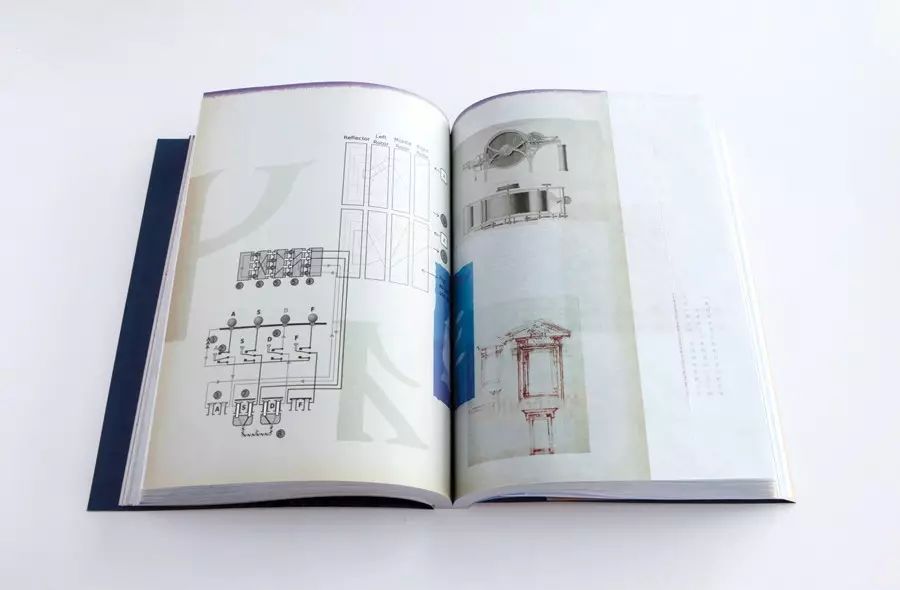

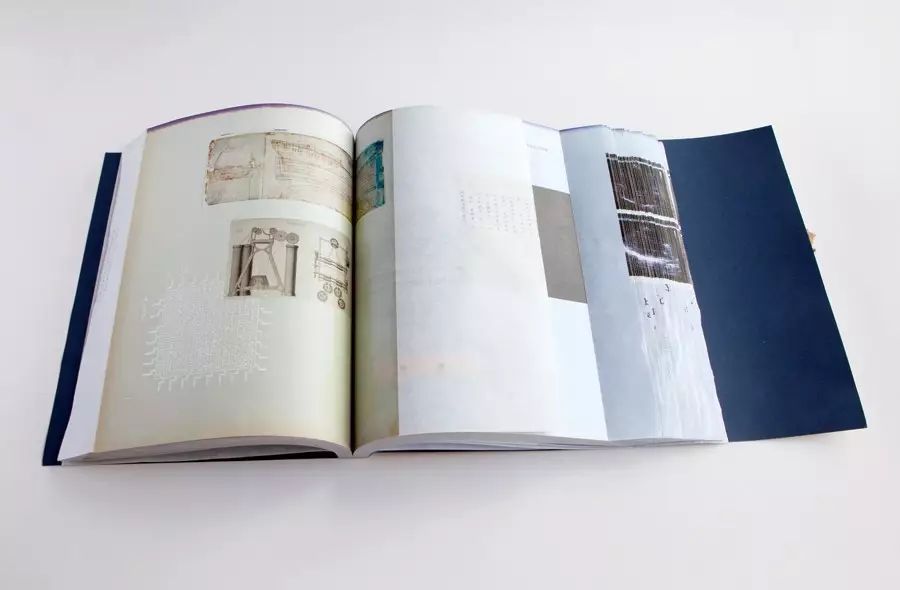

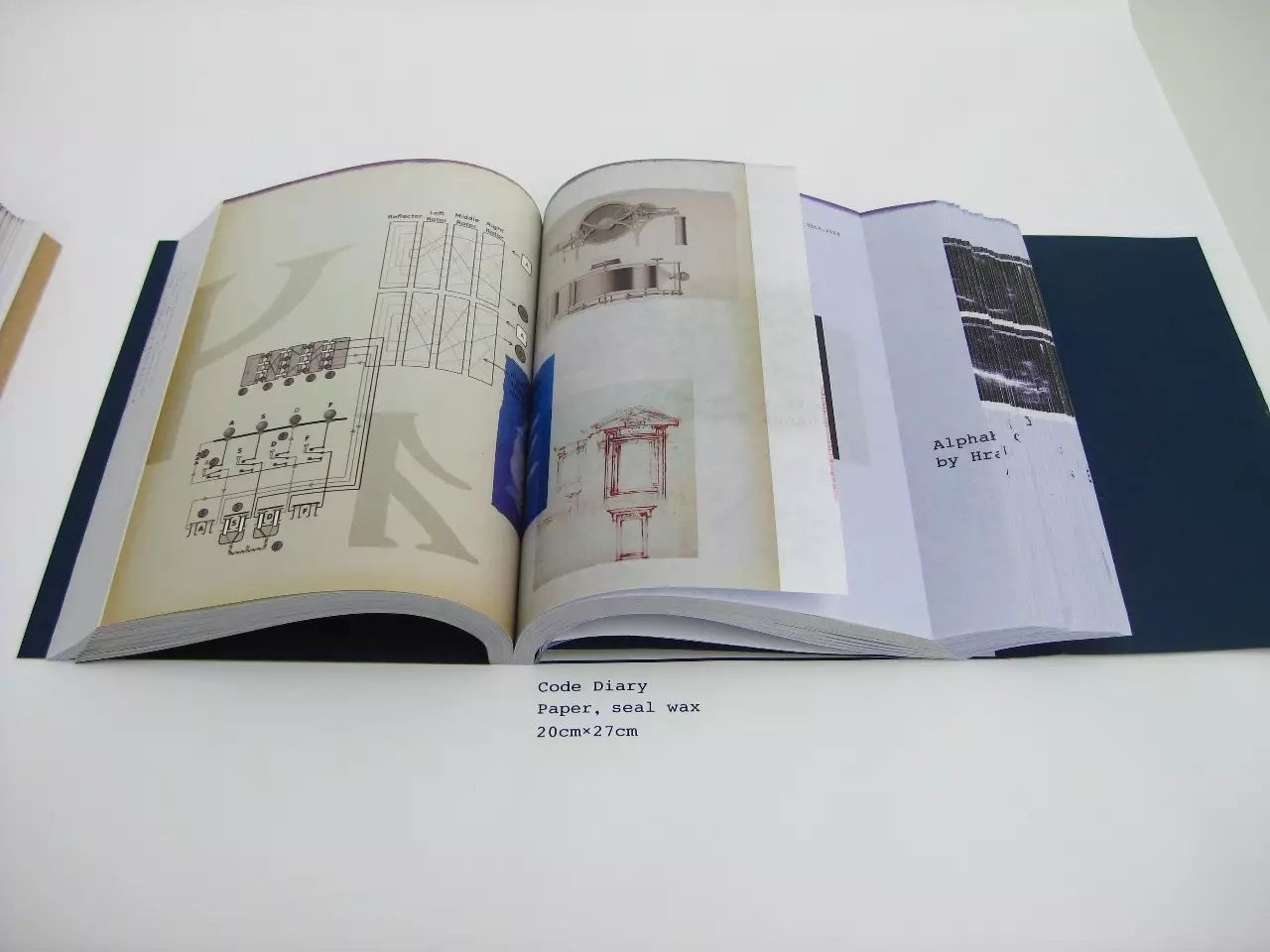

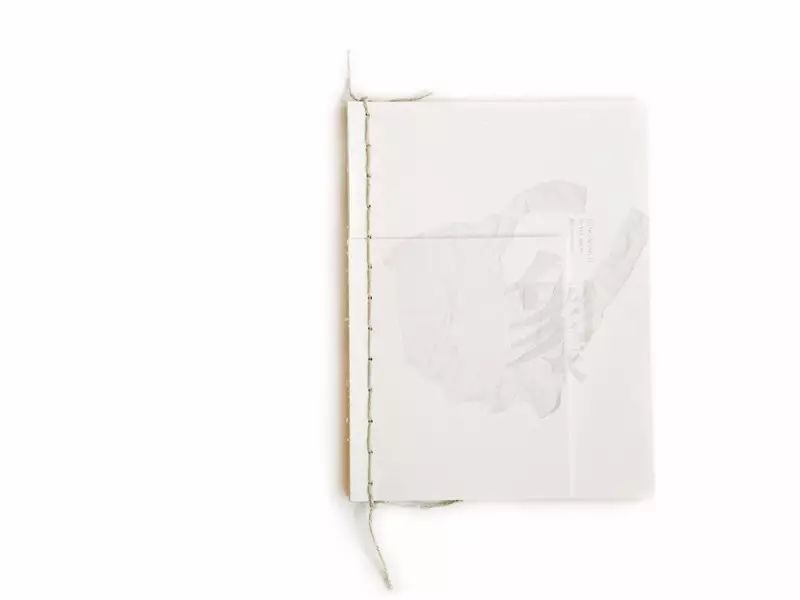

《密码日记》,是一本关于性格、密码、书籍和记忆的综合性实验书籍。

起初我们工作室的主题是“危机设计”。本来我们是要做常规意义上的展览,但有一天,导师宋协伟教授(中央美术学院设计学院院长、教授,第六工作室导师,艺术家——小编注)给我们开了一个会。

他认为我们每个人应该以小见大。每个人做一本书,随着观展者对每一本书的阅读而渐渐放慢脚步最终只剩下翻书的声音。宋老师说一本书看似简单,但它需要很强的逻辑性与编辑设计的综合能力,每一个页面要禁得起推敲,并且要有一定的体量厚度。

对于我们来讲,做 500p 以上这样厚度的书,在大学里还是第一次。大家在探讨这个主题的过程中,基本上都没有方向。

“珍惜吧,这可能是你步入社会之前,唯一一次能想干什么就干什么的时候。”

这句话是当年和师兄刘治治(毕业于中央美术学院,国际平面设计师联盟AGI会员,中国公共设计代表——小编注)在“开心网” 玩“抢车位”的时候他对我讲的,至今记忆犹新。

二

二

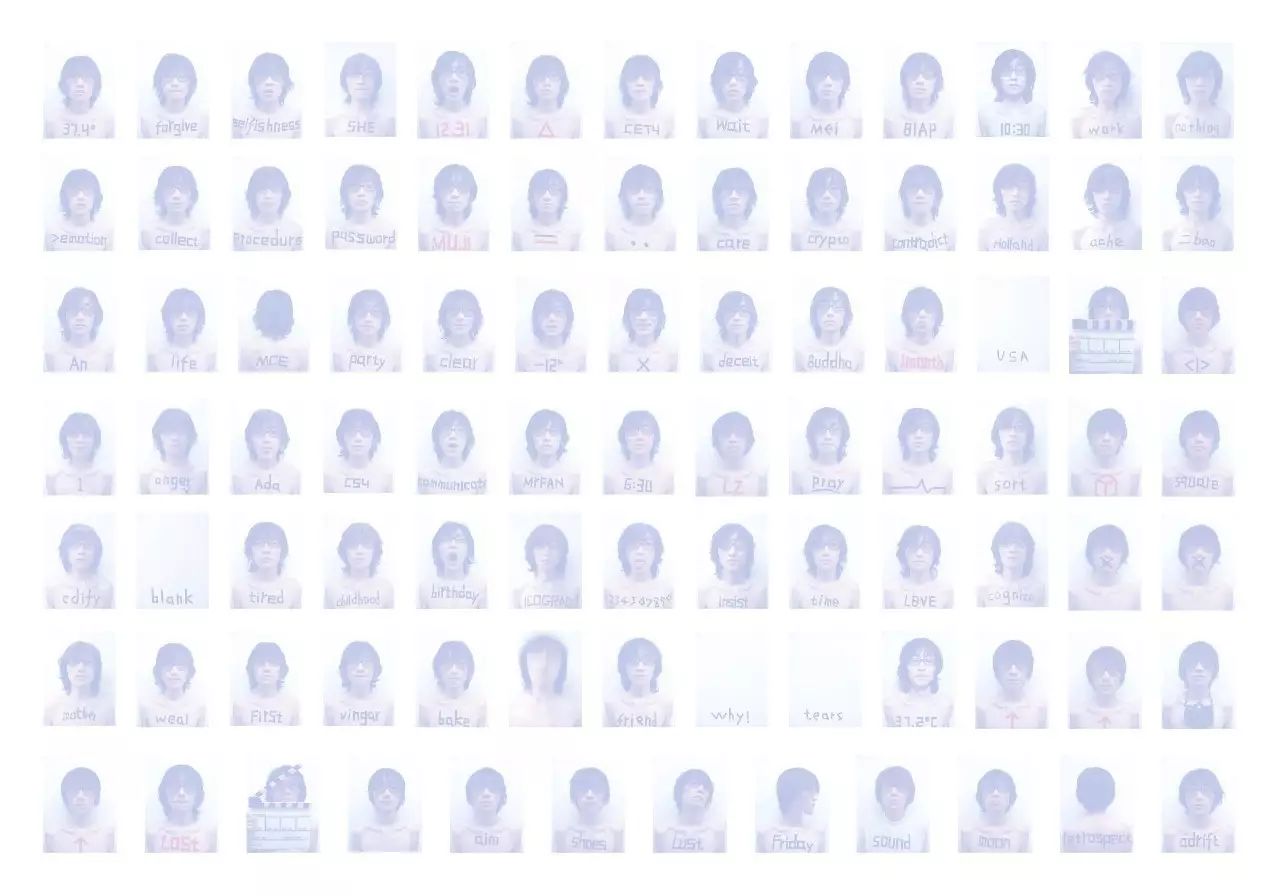

感觉大学四年时光荏苒,一刹而过。所以,我想为自己留下点什么。于是,我决定利用毕业前三个多月的时间,每天写一篇日记,并在同一时间同一地点拍一张照片,对我即将结束的大学生活致敬。

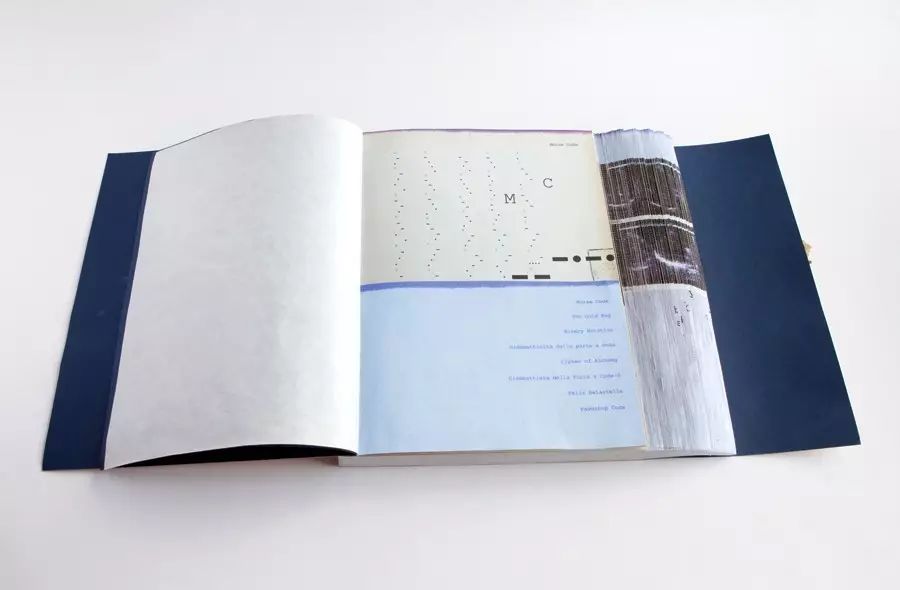

100 天同一时间同一地点拍摄的照片,严格遵循未拍摄不补拍的原则

我属于九型人格中的 5 号私密性格,于是,我从自我出发,研究了六十多种密码,从摩斯密码到维热纳尔方阵,最后根据揭秘等级进行排列,筛选出 36 个。每一种密码都承载了我一个阶段的日记,而这些信息都需要用密码的方式来解读。

所以总结我研究的课题是,“通过对控制自己与外部环境信息交换的‘度’的研究,用平面语言将信息整合成密语进行视觉化分析, 进而在密语的生成方式与书籍设计中找到新的构成语言。” 简单一句话就是“如何将秘密植入到书籍结构本身中去”。

每次拍摄前,连杰都会在胸前用胶带贴一个关键词。

每一个筒子页都可以被撕开,但是每一条陇线的位置都相差 1 毫米,一共 100 条。最后全部撕开你可以看到书口形成了一个坡度,并且呈现出一个图像,此图像就是我想承载的最后一级信息。

也就是说,你必须全部撕开,才能得到最后一级完整的信息,相当于打开扫描当时语境下的我。

很多人会问,最后这张图究竟是什么?最后究竟想要表达出什么重要的信息?

书口页面连在一起可以看到一幅图像

三

三

最后这张图其实有个故事。

大二时,体育选修课我选修的散打,现在回忆当时选得“有点儿鲁莽”了。在一次训练中,我被队友击中心脏的位置,在之后相当长一段时间,我总觉得心脏不舒服。

于是到医院做了一个心脏的彩超。所幸医生告诉我:“没事儿,小心脏挺棒的。”

听了这句话,我也就放心了。从那以后,我就再也没感觉不舒服了。我妈就说,这是“心病”。

于是那张诊断书我保留了下来,从某种层面上讲,我是第一次看到自己心脏的图像照片。我觉得看一次自己的日记,其实就相当于对内心的一次“扫描”。

就是这样。

书口上的心脏彩超扫描图

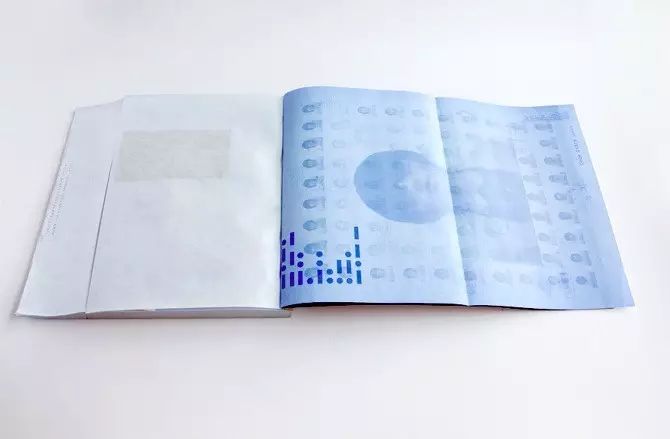

书的最后有一张海报,是 100 天的所有照片,用蓝图晒印的工艺。当时是千辛万苦在鼓楼那边找到一个依然用传统工艺晒蓝的作坊——用氨气熏制。氨气有挥发性不稳定性。我的设计需要这个特性,这也表达了我对时光与记忆逝去的缅怀。蓝图纸的颜色会慢慢褪去,但还是会有一些保留在上面。就像人一生不可避免会遗忘,但终究留在记忆中的一定是对你有所触动并值得你用一生去珍藏的。

褪色的海报

四

四

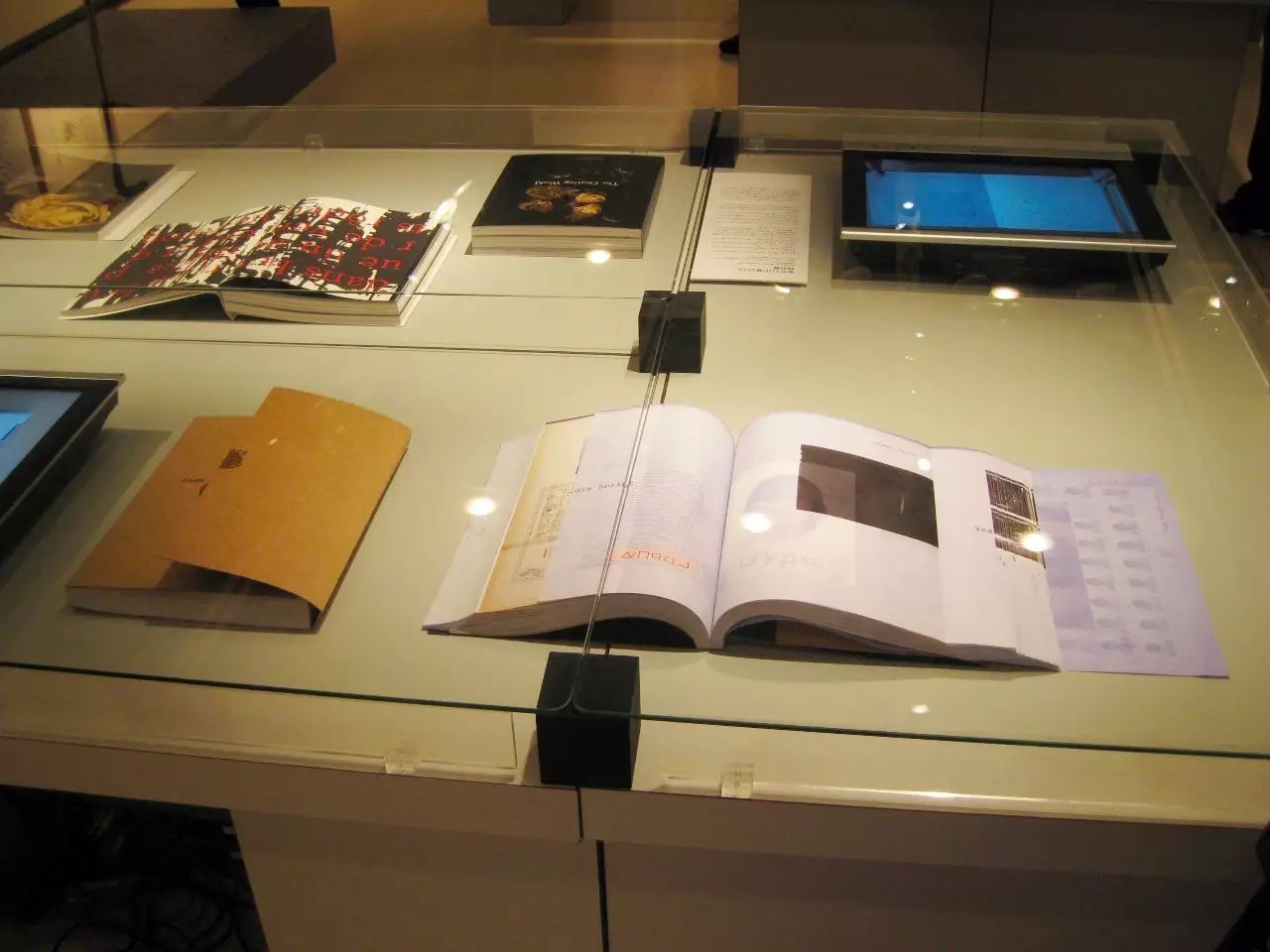

《密码日记》,获了当时东京 TDC 全场书籍的最高赏。同时参评书籍类别的还有Tomato 组合里的 John Warwicker。他是我大学时非常喜欢的设计师之一。

当时组委会是把特别赏颁给了 John,把书籍设计赏颁给了我。这对我来说真是一个惊喜,因为相比已经在东京各书店发售 John 的《The Floating World》,《密码日记》连书号都没有。

后来我也问了评委,为什么要把这个奖给我。他们说,实际上 TDC 除了关注作品的完整度和创意,还希望能看到崭新前沿的思维。祖父江 慎先生(日本著名书籍装帧设计师——小编注)当时作为我的翻译,我也问了他的感受。他说,当时评审的过程是非常激烈的,但你的作品几乎全票通过。这种“用密码隐藏”的呈现方式引起了评委们的共鸣,因为他们小时候也会传递纸条,会把一个信息隐藏起来传递,并且在书籍结构上做到了极致。

东京字体指导俱乐部 TDC (Type Directors Club) 展览,东京银座

2010 年 Tokyo TDC 受赏设计师合影

五

五

这本书对我来说,最大的意义是自信心的建立。

虽然现在看起来,它还有瑕疵,但评判任何一个事物必须还原当时的语境。

这本《密码日记》从我有一个念头开始,到整个过程建立下来,我觉得它是完整的,是令我满意的,也是对我专业性的一个认可。对于我来说,它就是一个完美的作品。

Q&A

Q&A

Q=特赞Tezign

A=连杰

Q:现在有很多年轻设计师会去追求这些奖项,来丰富他们的履历,您对此怎么看?

A:对年轻人来讲,获一个大奖未必是一件好事,更重要的,是看你如何去转化这件事。

自然而然最好。我最大的感受,就是在做每一个设计作品时,你做的不仅仅是一个“设计”,而是在做一件“事情”。如果你能把这个“事情”做好,那其实“设计”只是你的一个方式方法。

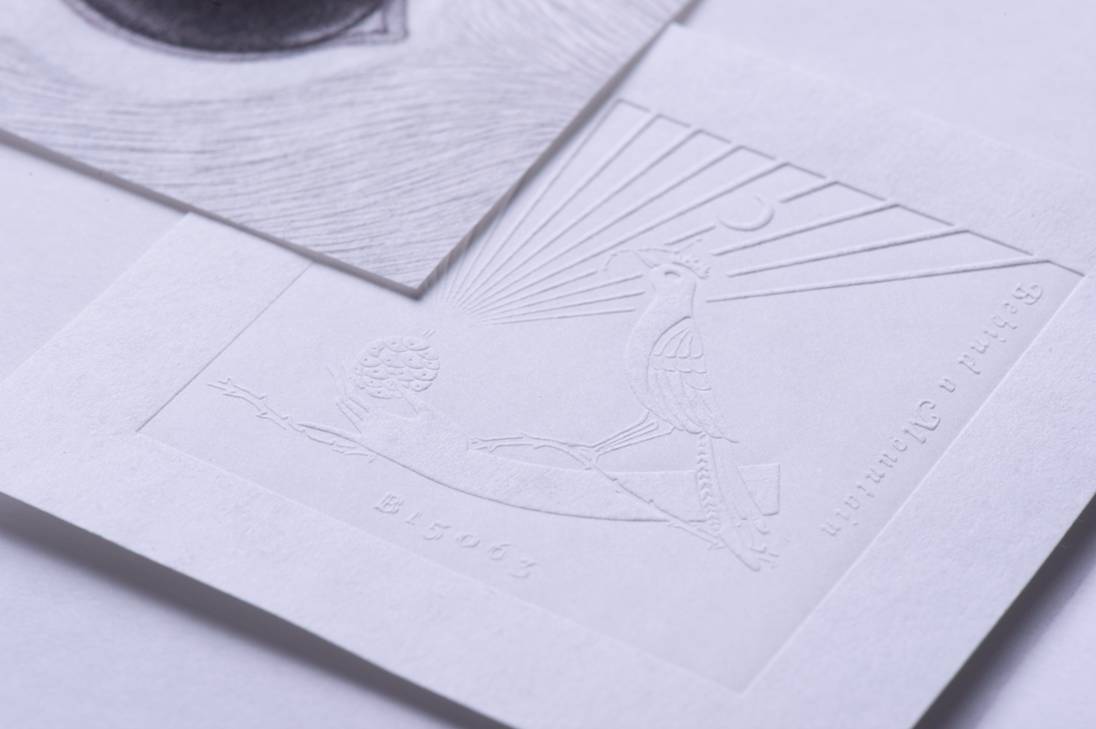

荣获 DFA 亚洲最具影响力设计金奖、“中国最美的书”的作品《象罔衣》。《象罔衣》是对中国衣服何去何从的一个探寻,这个探寻以触摸中国服制赖以存在的源头——文人精神入手,写意出一种可以向未来延伸的路径,也就是庄子文中的象罔意境。象非所有,罔非所无,用这种方法去解析中国服饰的来龙去脉,衣不能只看作衣,袴也不能只当作裤,上衣,下裳,袴之间便产生了无穷无尽的可能。

Q:您是等太太部凡一毕业,就一起成立了独立工作室“连和部”吗?

A:并没有,甚至连个名字也没有。实际上是在 2011 年时,我们获了一些奖项,但发现没法介绍自己。于是我们随便起了一个名字,就叫“目上四几小点设计事务所”(ps.小编听到这里懵了 5 秒钟)。

结果在亚洲最具影响力设计的颁奖仪式上,主办方读我们组合名字的时候,念成 “mss&jxddesign”,我没听明白,所以迟迟没人上去领奖。后来才发现,原来是在叫我们!这时我才意识到自己起了一个特别不利于传播,还得特别去解释的名字。所以之后就有了“连和部设计,L(lian)-A(and)-B(bu)DESIGN”。

《从前有座山·后》书籍设计。“从前有座山”有着神秘的魔力,它是一句可以轻易取悦孩子的咒语,在轻启双唇的瞬间为孩子打开另一个空间。半透明的纸张,隐约透出的下一页,好像一个个谜题,引诱你不停翻动。以巧妙的呈现方式带领读者踏上寻找“珍贵”的旅程。

Q:您在设计的过程中,一般从哪里获得灵感?

A:我其实比较反感“灵感”这个词,因为“灵感”常被定义为神来之笔。我觉得自己有“灵感”迸发时,其实是平日积累、厚积薄发,并且总结、提炼出来的一个关键点。

Q:您对现在刚刚毕业的,即将走上职业设计师之路的年轻人有什么建议?

A:现在的年轻设计师,应该多去尝试、多去选择。设计除了后天的训练、学习以外,是需要天赋的。有些天赋训练不出来,它跟你的性格、你所处的时代、教育背景等等都有关系。

我向来觉得自己喜欢自由,喜欢无拘无束,后来发现并非如此。最大的自由不是你想干什么就能干什么,而是你不想干什么的时候你可以说不。当然你想去积极争取,这是一方面,但是你得有一个“因”。

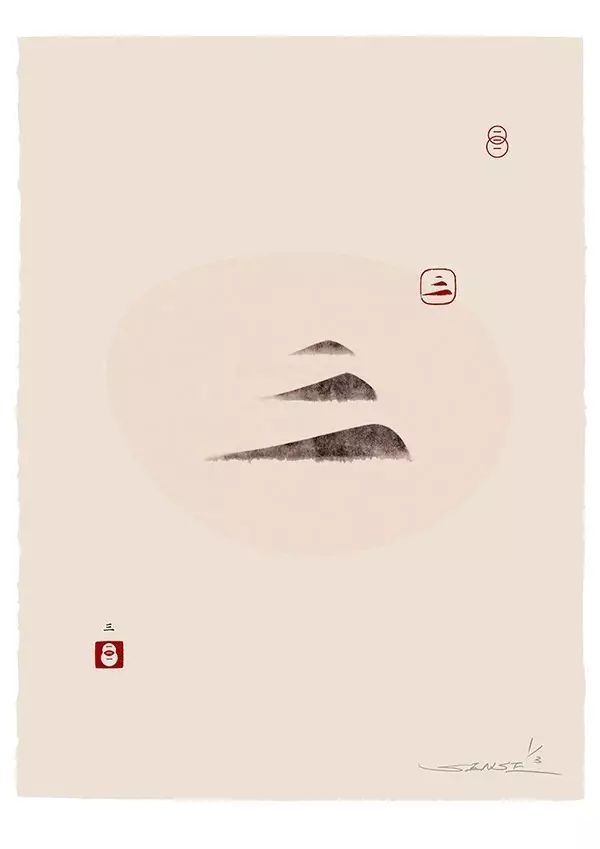

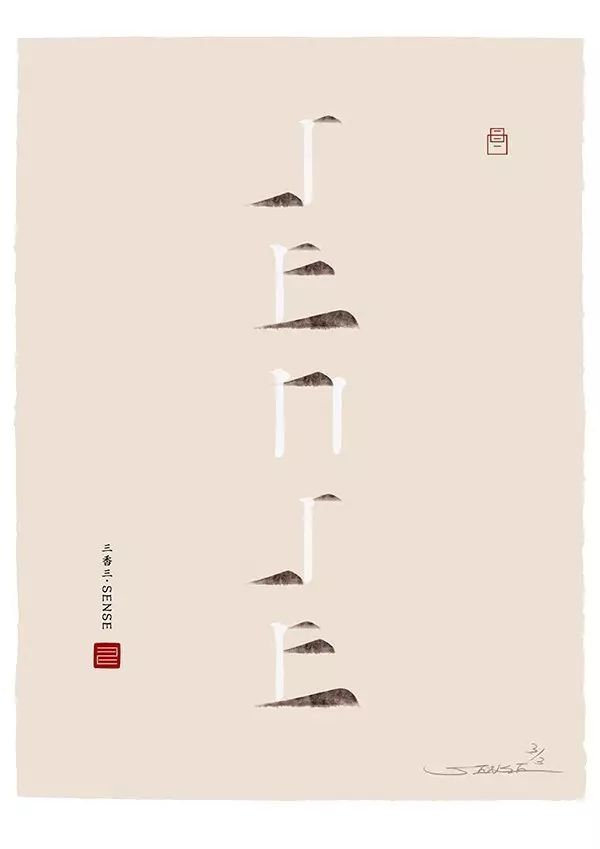

“三香三”品牌设计。在传统东方思维中,一滴水就是大海;一片沙是山,是世界。什么是大的是看到通过小,少是多。三笔的标志与汉字“三san”(三)。它也看起来像燃烧的香体。烟雾使人想起云绕山下偷窥。香虽小,但它鼓舞着人们无限的想象和实现。整个标志嵌入美丽的风景和深厚的“禅”(中文禅,Chán)的思考。

连和部设计 L-A-B DESIGN 的作品网页 lab-d.co