文章转载自微信公众号:鋒毫間(fhj-1899)

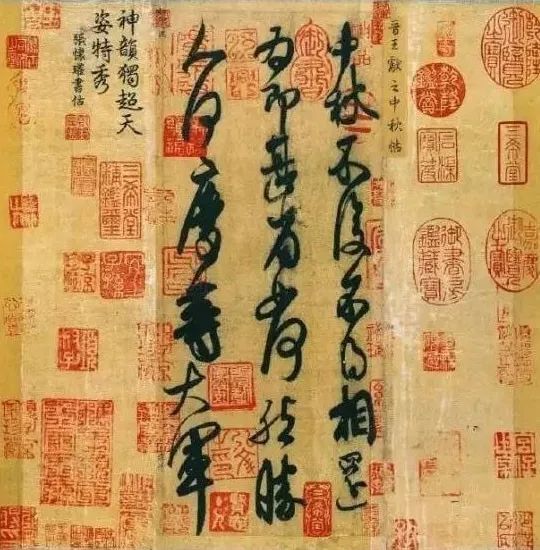

王献之应该有过一个不算愉快的中秋节,《十二月帖》里中秋等人的故事,因米芾临的《中秋帖》名声大震,

3行22个字的只言断语引得后人无限遐想,谁是那个不归人?今天我们说说王献之的中秋故事。

起初,在父亲的7个儿子里,

年纪最小的他并未得到垂青。

相比而言,才华横溢的二哥凝之、潇洒不羁的五哥徽之,在书法和性格上更肖“书圣”,王羲之在心里早已将自己的衣钵传给他们。

直到有一天,父亲一改往日对这个小名“官奴”的幼子的忽视。

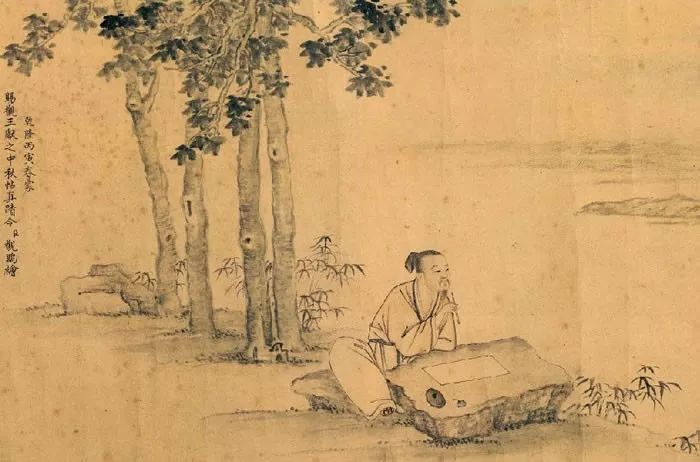

永和九年的暮春,在那场偶然被记录下来的聚会上,宾主40余人雅集修褉,曲水流觞,饮酒赋诗。

▲ 唐寅《兰亭雅集图》

聚会的主角,自然是时任右将军的王羲之,刚过知天命之年,在朋友子侄面前放松自然,不禁多喝了几杯,大家看他兴致颇高,也就嚷着让他给这次聚会的诗集写篇序文。王羲之乘着醉意,走笔如飞,无意间写下他一生之中最伟大的书法作品。

也是在这场聚会上,有几个人因为没有写出诗来而被罚酒三斗,其中一个就是王羲之的小儿子王献之。

那一年,他只有10岁,这个沉默寡言的孩子似乎对作诗没有太大兴趣,喝完了罚酒,在众人嘻嘻哈哈聊天的时候,他只是安静而细致地看着父亲,观察父亲写字时的每一个细微动作甚至表情,以及纸上的一撇一捺、一点一画。

他练习书法已经5年。

起初,在父亲的7个儿子里,年纪最小的他并未得到垂青,相比而言,才华横溢的二哥凝之、潇洒不羁的五哥徽之,在书法和性格上更肖“书圣”,王羲之在心里早已将自己的衣钵传给他们。

直到有一次,年幼的王献之正在练字,人到中年的父亲聊发少年之狂,突然从背后抓住他的笔,这可能是很多父亲并不好笑的恶作剧,常常会吓孩子一跳,可是当王羲之抓住儿子的笔的那一刻,自己却吓了一跳。他竟然拔不动这支笔。从此,他一改往日对这个小名“官奴”的幼子的忽视,开始重点培养他练习书法(宋人欧阳修在辑录这段故事的时候,也许会想起自己清苦的童年,幼年丧父的他只能拿芦苇秆在沙地上练字)。

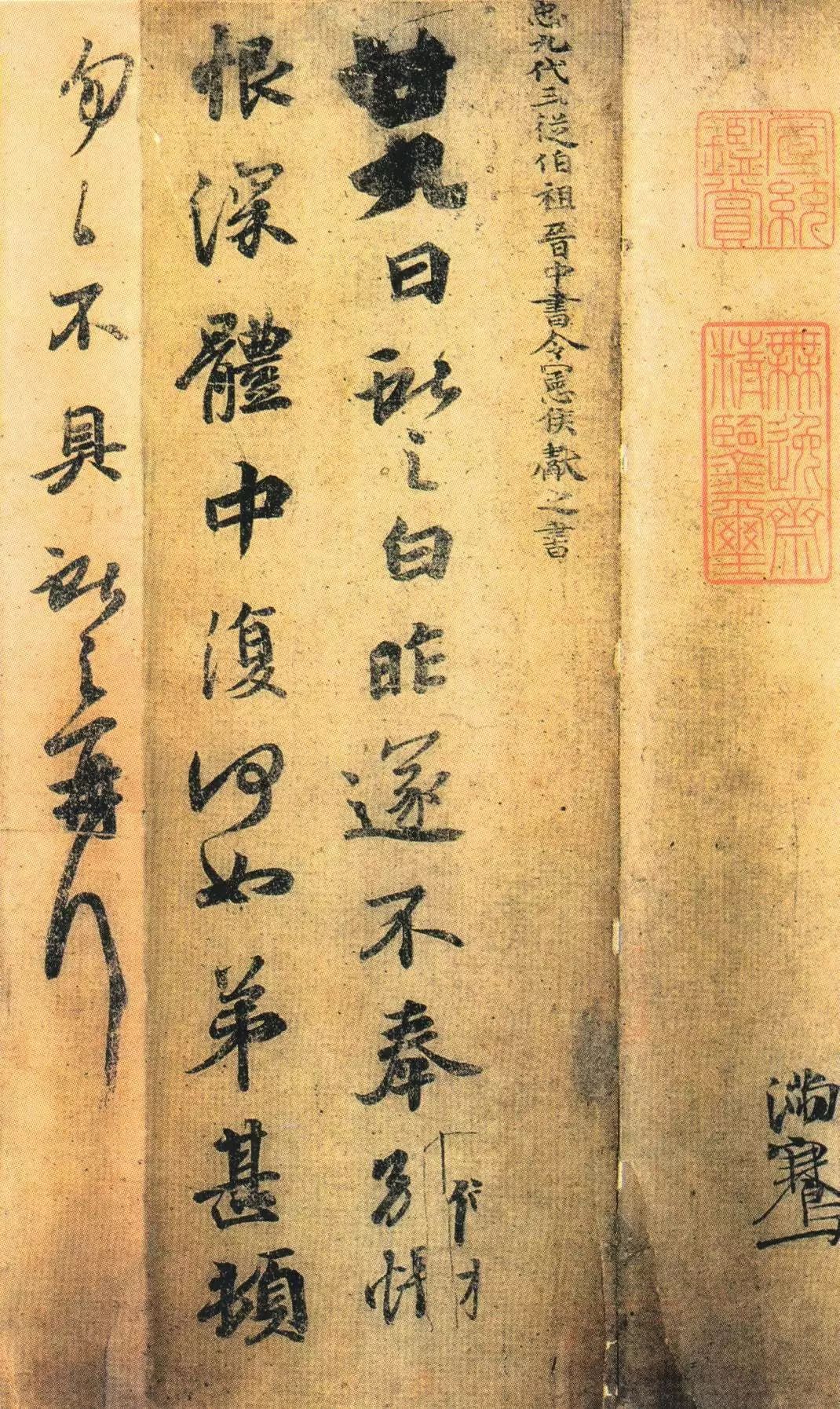

▲ 王献之

《廿九日帖》

王献之果然不负所望,他的字越写越好,以致连大司马桓温都要请他去题写扇面,他的淡定也让世人刮目相看。

就在给名震天下的桓温写扇面的时候,笔墨误落扇上,围观众人均大惊失色,王献之却不慌不忙地将墨迹改画成黑马母牛,画得十分美妙。

还有一次家中失火,王献之也是镇静地呼唤左右,而不是像五哥徽之一样跑丢了鞋子。

又有一次,他夜晚睡在书房,一群偷儿潜入房中,将室内东西偷得精光。王献之淡定地说:“青毡是我家祖辈的遗物,只请你们留下这毡子。”

群偷惊慌而逃。侍中谢安在比较羲之诸子之后,也赞叹献之“小者佳”。

在兰亭集会上,在亲眼目睹父亲写下最好的书法之后,他意识到父亲的书体已达巅峰,自己难以超越,于是决定不仅要继承家学,更要兼众家之长,集诸体之美,独创一体。

▲ 王献之《洛神赋》

他开始学习东汉草书大师张芝等人的传世之作,广泛拜访当时健在的书法大家,揣摩于一心。

很多年之后,一贯欣赏他的谢安认真问他:“你的书法与令尊大人相比如何?”王献之回答:“当然不同,各有所长。”谢安道:“旁人评价不是这样。”王献之道:“旁人哪里知道?”

从形式上看,他的草书既有父亲的风骨章法,也有自己的独创技法,比如往往一笔连贯数字的“一笔书”,与其父的草书大不相同。更重要的是,他似乎放下了父亲写字时的拘谨情绪,更有充满自信的张力和忘乎外物的逸气,正如唐人的评价:

逸气过父,如丹穴凤舞,清泉龙跃,倏忽变化,莫知所成,或蹴海移山,或翻波簸岳。

正是这种飞龙在天的变化,让王献之得以与其父并称“二王”,在书法史上留下自己的独特印记。

然而,为人淡定、写字飘逸的王献之,在一个中秋之夜,竟然也会黯然神伤,他给朋友写了一封信,满纸伤感。

一封遥寄思念的书信,已不知是寄给何人,米芾临摹下的《中秋帖》仅节选了3行22字:中秋不复,不得相还。为即甚省如何。然胜人何庆?等大军。

▲ 王献之《中秋帖》

从字面上已经很难还原书者的本意,大概意思是:中秋节已经过去了,但亲人还没有归来,也不知道他们现在怎么样了。如果亲人間不能团聚,就算打了胜仗又有什么值得庆祝呢?还是等大军班师回朝再说吧。

月圆之夜,他思念远在前线的亲友,以致夜不能寐,起床索笔狂书。

在战乱频仍的南朝岁月,书法家王献之无比思念远方。他不知道自己亲友在军中是否平安,在月亮清辉之下是否也在思念江南的故乡?

东晋建立之后,虽然由于实力悬殊,偏安江南已成定局,然而爱国之将士每每以北伐中原、恢复疆土为己任。故东晋自始至终,屡屡有北伐之举,先后有祖逖、庾亮、殷浩、桓温、刘裕等数次北伐。

《中秋帖》里的尚未归来的大军,从年代来看,应该指的是太和四年(369年)桓温的第三次北伐,这一年王献之已经25岁,正在谢安幕府担任长史,并未参与桓温北伐,却在密切关注这场战争。因为在这场战争事关国运,他的很多亲朋好友都已投身于此。

▲

王献之书裙图

桓温,这个献之孩提之时为其题写扇面的豪杰,已然老去,这是他生命中的最后一搏。他请徐兖二州刺史郗愔、豫州刺史袁真、江州刺史桓冲一同出兵,其中郗愔驻京口的军队是东晋最精锐的士兵,也就是后来刘宋借此威震天下的“北府兵”,郗愔之子郗超被桓温的魅力感染,假作父亲书信将徐兖二州刺史的职位让给了桓温,使之如虎添翼。桓温的大军渡过黄河,于黄墟大败前燕所派慕容厉二万铁骑,前燕皇帝慕容暐甚至打算北逃辽东、避其锋芒,消息传回江南,一时东晋朝野欢腾。

这时正是中秋时节。

然而王献之似乎并没有在吉光片羽的书信里流露出太多的喜悦之情,他是个目光深远的人,十万大军在黄河之北,天气渐冷,衣食难继,随时有被切断归路的风险。他只希望大军尽快归来,他将带着醇酒前往迎接。

果然,中秋节之后,前燕开始反击,慕容德率一万兵驻屯石门,李邽以五千豫州兵断绝桓温粮道。桓温见战事不利,又因粮食将竭,更听闻前秦援兵将至,于是在九月焚毁船只,抛弃辎重,狼狈南逃。从此,东晋再也没有恢复中原的希望。

沉默淡定的王献之也有他深情的一面。

这种深情也是魏晋时代士大夫精神的一个特质,冯友兰先生论“魏晋风流”提出了四点:

“必有玄心”、“须有洞见”、“须有妙赏”、“必有深情”。

“一往情深”这个成语便出自《世说新语·任诞》:桓子野每闻清歌。辄唤奈何!谢公闻之曰:子野可谓一往有深情。

值得一提的是,这位桓子野与王献之的家庭也颇有渊源。

《晋书 桓伊传》记载,王献之的哥哥徽之进京时,泊舟于清溪侧,正值桓伊从岸上经过,二人素不相识,恰好船中有人认出他就是野王,王徽之即请人对桓伊说:“闻君善吹笛,试为我一奏。”此时桓伊已是朝中显贵人物,但仍然豁达大度,即刻下车,蹲在胡床上“为作三调,弄毕,便上车去”,而两人却没有交谈过一句话。

而桓温的儿子桓玄,是“二王”书法的最有名的粉丝,他散尽家财搜集王羲之、王献之最精美的作品,各为一帙,常置左右,即使到了兵败之际也不离身旁,直到生命的最后一刻,仍然难以割舍,只好一起跳入滚滚大江——这也成为王献之作品传世稀少的原因之一。

王献之的深情,除了给了亲友家国,还给了他心爱的女子——郗道茂。

郗道茂是他的妻子和表姐,那位被桓温夺去兵权的郗愔便是她的伯父。

他在17岁的时候与之结婚,二人十分恩爱,父亲王羲之也很喜欢她,在去世的前一年为她写了《郗新妇帖》。

然而,新安公主仰慕王献之已久,便要求皇帝把她嫁给王献之。

东晋简文皇帝下旨让王献之休掉郗道茂,再娶新安公主。

▲ 王献之的薄命妻子

郗道茂

王献之深爱郗道茂,为拒婚用艾草烧伤自己双脚,后半生常年患足疾,行动不便。即便如此仍无济于事,为了保全家族,王献之只能忍痛与郗道茂离婚。郗道茂父亲郗昙已死,离婚后只好投奔伯父郗愔篱下,再未他嫁,生活凄凉,郁郁而终。

王献之曾写信给她: