这篇文章想跟大家聊下一个女孩的成长史。

这个人就是我。从小我都是个平凡无奇的人。

据我父母回忆,在我的成长过程中,确实没有发生过什么让人觉得这孩子早慧的瞬间。

从小学起,我的学习成绩就非常一般,

只有语文成绩是好的。我憎恨数学,也不爱上课。唯一让我高兴点儿的是,当时北京出版社出了一系列世界少年文学精选,绿皮的,里面有《伦敦塔》《双城记》《茶花女》等世界名著。上小学时

我深深的迷恋这套丛书,兜里只要有剩下的零花钱,就买绿皮书。就这样混沌的上了初一。

也许是看书看坏了眼睛,进入初中后,我立刻被查出是斜视,一只眼睛没事儿,另一只眼睛

200

度。我自责的怀疑,是因为我总喜欢躺在床上看书。

从此以后,我戴了五年眼镜。

眼镜度数渐渐突破斜视,变成平均的双眼近视,最后稳定的升级到了双眼

400

度近视,离开了眼镜便不能活。

青春期是黯淡的,我靠着王朔、石康和村上春树完成了许多少女的浪漫幻想。高考结束后的那个暑假,我已经做好了谈恋爱的准备。

考上大学的那天,我坚定的做了两件事,花了三百块钱烫了个头发;摘掉了笨重的板材眼镜,开始戴隐形。

那一年开始,我终于走上了“变漂亮”的轨道。

十八岁生日后不久,我邂逅了一个来北京上英语暑期班的广东男孩。

我们俩拉着手走在中关村的大街上,走出雪糕店时粉红色的天空出现一道浅浅的彩虹,他吻了我,我嘴里还留有夏威夷果冰激凌的甜味。

上大学后,我看了不少意识流小说、听摇滚乐、写一些狂妄的诗。内心开始激荡起来,觉得最牛逼的女孩应该是“有心事的酷”。

大学呆的厌烦了,我找了个机会去新加坡交换,

校园里离大众传播学院不远有个露天泳池,跟

David Hockney

画的好像,透明的泳池里写满蓝色的孤独。

每次下课后,我就去那个游泳池,漫无目的一圈一圈地游着,每游一圈都觉得离“孤独的酷”又近了一些。

在新加坡读书期间

在新加坡读书期间

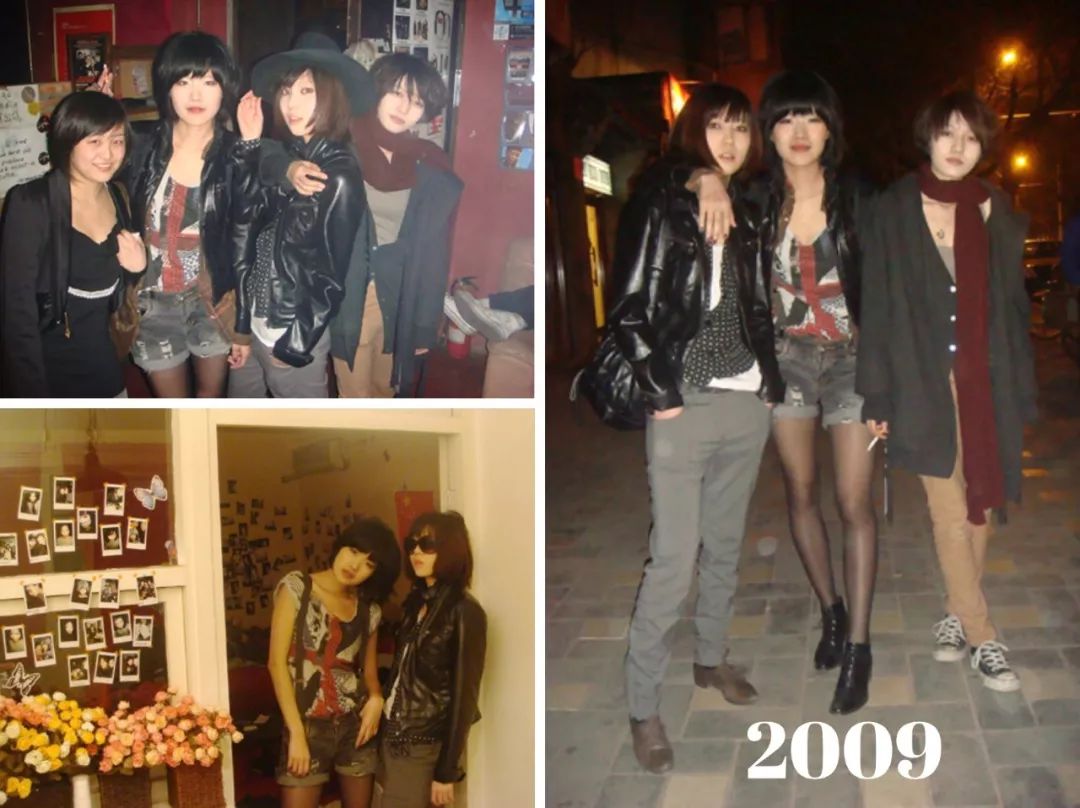

2009年我回到北京实习,被分配的工作单位是中央电视台的《晚间新闻》节目组。我很开心,因为上班时间是下午五点,下班时间是晚上十二点,我有了名正言顺的出去玩儿的理由。如果凌晨三点才回家,就跟父母说在加班。

那时候我迷恋上了去北京的live house看演出,并正式拥有了人生第一件皮夹克。

我抚摸着它,觉得这才是人间正道。

那几年Agyness Deyn很红,我反复端详着她的街拍,认为酷女孩必须穿皮夹克配牛仔短裤,无论有多冷。

于是二月的北京,寒风凛冽,我耳机里放的是Jesus and Mary chain,手里拿一本廖一梅的书,坚定的穿着黑色丝袜配短裤出了门,皮夹克里面只有一件体恤衫。那时候的口红只有一种颜色,大红色。

实习结束的时候,我写了一本十四万字的关于“青春”的小说,只给两个朋友看过,也没想出版。写完那本书,叛逆终于快结束了。

很开心当时的crime partners

到现在还是最好的瓷

胡乱的文艺自拍现在看到真的笑死了

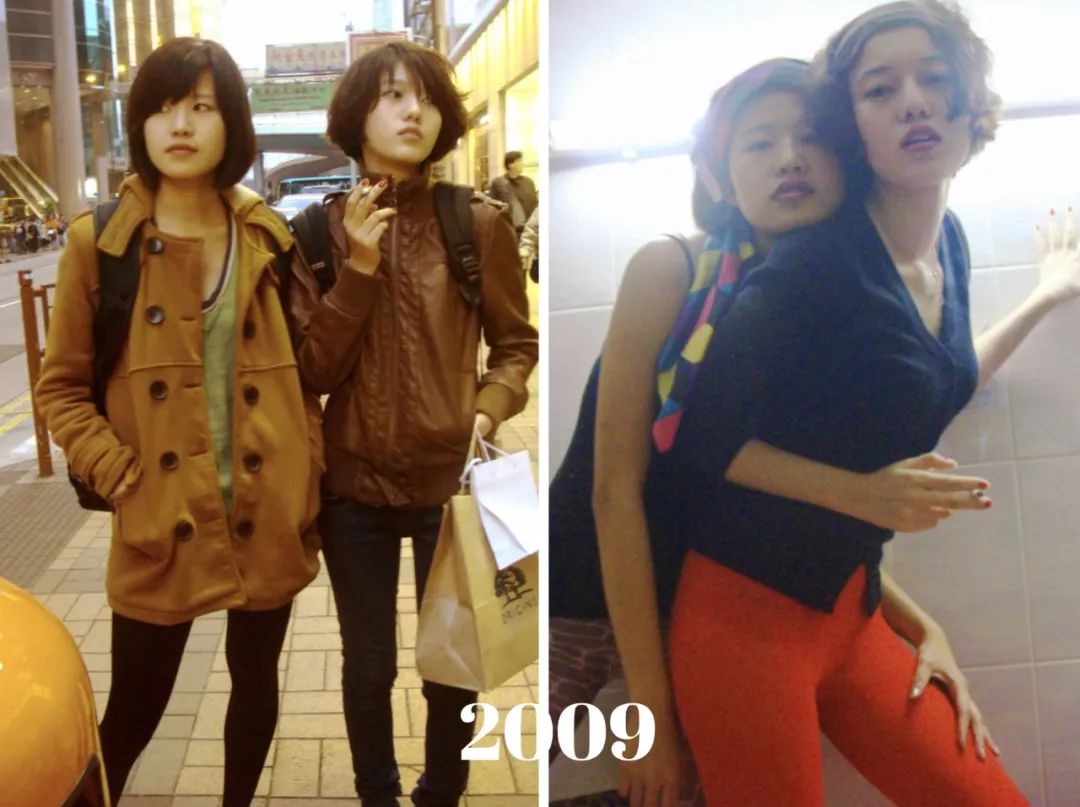

大学一毕业我就去英国读研究生了。

交的第一个朋友是楼下开小卖部的巴基斯坦人,他卖我一种叫

Richmond

的长条薄荷烟。我穿着花衬衫涂着红唇,站在曼彻斯特的大街上,在夏末的冷空气中一根根镇定的吸着。小心翼翼的抑制着对新环境的胆怯和不安。

新环境对我的影响是脱胎换骨的,我每天都能感受到自己的改变,好像身体中沉睡了很久的感受力被剧烈摇醒,每个毛孔的立了起来,大口的呼吸着新鲜的空气。

这段时间,我许多根深蒂固的价值观被重新洗牌。

曼彻斯特初来乍到的中国留学生,

现在看来相当青涩

到英国的第一年,

从观察英国的人的穿着开始,

突然开了窍,

风格上开始多变了起来

(不过那段时间有点不健康的过瘦了)

真的是很努力“外交”的一年

外向到可以在各种场合交朋友

即使是读研究生,上学也没有很认真。我交了个英国北方的男朋友,有事儿没事儿就跟他的一群哥们儿厮混着,看足球、看演出、喝啤酒。我找了份兼职,在一家日本的小商店卖日用品,收款机下面永远压着一本《远大前程》,那书我读了好几个月。

一到周末我就跑去火车站,车票一买,夹上本书跳上火车,从城市到乡村。

在约克的城墙上晒着太阳一个人走来走去;在利物浦的夜风中邂逅一座正在唱诗的教堂;三番两次跑去爱丁堡,坐在山头拍了无数日出和夕阳;在夏日的湖区徒步看长满山野的蓝铃草;在冬天下雪的纽卡斯尔河畔用手托住每一片雪花。

2010年的圣诞节,

一个人坐火车一路从曼城到纽卡斯尔,

到格拉斯哥,最后到达湖区

(年轻人真的不怕冷)

2011年第一次去了西班牙和意大利

2011年底,我研究生毕业,如愿以偿的搬到了伦敦。

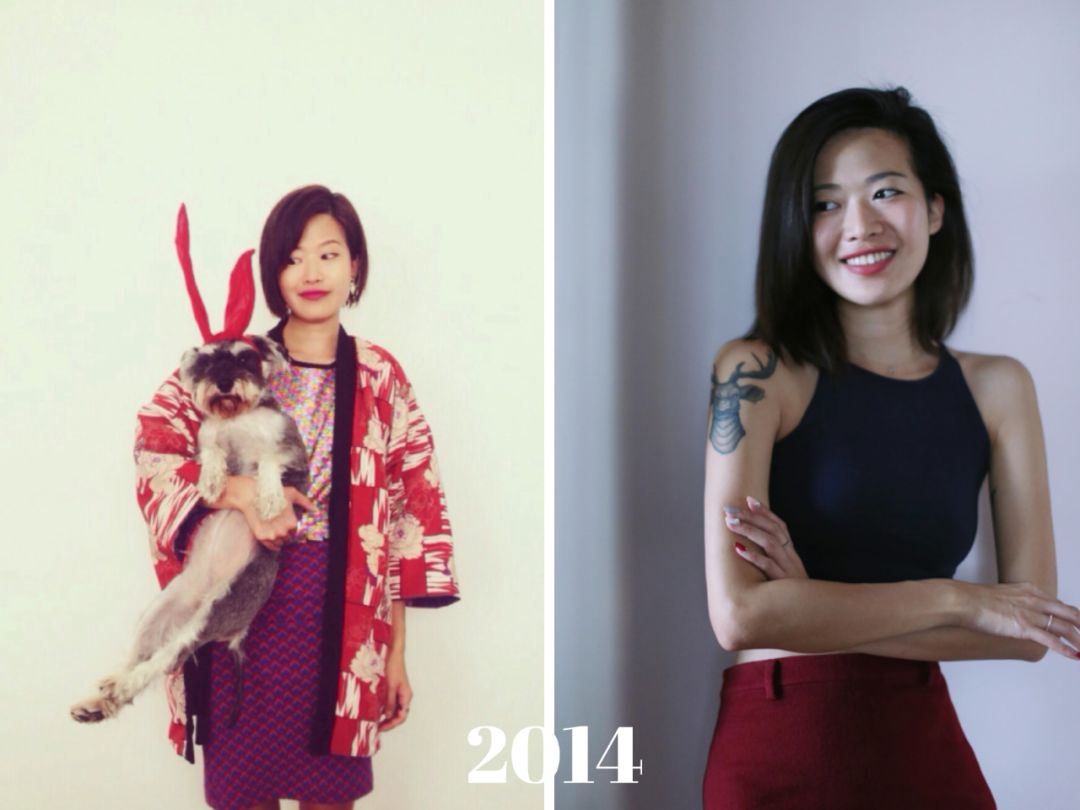

自此以后,我在伦敦陆陆续续生活了快七年,人生最重要的很多时刻,从第一次创业、恋爱、纹身、养宠物、结婚、离婚、学车、买车,到现在开始第一次装修房子,都是在这里度过的。全世界上我最熟悉的一个城市,可能就是伦敦,比北京还熟悉。

海明威说过一句话:“如果你足够幸运,年轻时候在巴黎居住过,那么此后无论你到哪里,巴黎都将一直跟着你。”

这句话里把巴黎换成伦敦,在我的生命中,感同身受。

当我在整理下面这些照片的时候,还能清晰的记得当时发生的故事,按下快门的瞬间。而至今为止,我认为影响我成长最大的,便是这座城市。

伦敦,塑造了我今天的样子。

伦敦带给我世界上最好的很多事物,我在这里见过最好的、享受过最好的、体验过最好的。也在这里尝试过很多失败、年轻时的贫穷、语言和文化的挣扎、多文化和价值观的碰撞。

这里让我变得更加宽容,更加自信。在伦敦,我从一个女孩儿长成了一个女人。

若不是因为这篇文章,

我也从未这样直接的扫视自己的成长

回顾一个女孩儿的成长过程,我越来越笃定地认为,

成长是对原生家庭、旧环境带来的价值观的一种剥离,

而你真的很难通过“呆在原地”获得这种见识。

回顾我过去十年,很多时候简直傻的一塌糊涂。

我一直觉得自己很普通,前段时间看

的时候感同身受。

并非天才、也没那么聪明,有点儿古怪的棱角,和执着的追求,工工整整的经历了生命每一个阶段,没有跳跃,没有超前,扎扎实实的,总结着过去的每一点失败和每一点收获,变成了现在的自己。

我从不曾后悔投入大量精力的两件事,便是旅行和读书。

通过旅行和读书,

我们渐渐意识到,你以为的并不一定就是你以为,你的三观并不是你自己得到的三观,你的意见也不一定是你的意见。

我曾经不止一次的引用博特罗的一个采访,他答如何找到个人风格时说:

“

你的个人风格应该从你的个人哲学中来,你首先要对事物有自己的看法和定义。一个人不可能还没有形成自己的个人哲学,就有了自己的风格。

”

我猜我一篇文章的时间讲的故事,最终就是这个道理。

若提到过去十年默默陪伴我成长的功臣,其实就是下图中的安视优美瞳了。从2012年到现在,我足足戴了这款隐形眼镜6年的时间。也就是说,从2012年到现在的每一张照片,都是戴了这款

安视优美瞳

拍的。

很多人看不出来我戴了美瞳,这也是我这么多年来忠心于这款美瞳的原因。它让你的眼睛看起来亮晶晶,增大了一点黑眼球,却一点也不做作。

我很介意有点失真的美瞳,也不会考虑除了黑色/深棕色之外的颜色,毕竟真实自然的美丽,是最有魅力的。

其实即使是直男,也能看出戴和不戴的区别。我曾做过实验,戴过三天框架,第四天戴回我的安视优美瞳了,男友立刻捧起我的脸,满脸爱意的说:

“