-股民的日常-

让我们一起慢慢看清这个世界

周日不遛娃 - No.21

周日、努力更、随笔、观市

柳暗花明:A股如何才能见到中期底部?

《月风投资笔记》

(一)

10月19日,上证综指在创出2449.20的新低后开始大力反弹,当日振幅即达4.19%,最后收涨2.58%。19-22日这四天,利好频出,包括:

10月19日>

国务院副总理刘鹤、央行行长易纲、银保监会主席郭树清、证监会主席刘士余均罕见发声,陆续发布提振股市的言论;

10月20日>

国务院金融发展稳定委员会召开防范化解金融风险专题会议,强调政策要快速扎实地落实到位;

10月21日>

市场传言股权质押疏解方案出台,随后11家证券公司宣布出资210亿元设立总规模1000亿元的资管计划,帮助有发展前景的上市公司纾解股权质押困难;

10月22日>

央行决定引导设立民营企业债券融资支持工具,稳定和促进民营企业债券融资。

对此重磅利好,叠加市场的连续两日大涨,市场重新燃起了反弹憧憬,券商纷纷再次转变后市观点,提出“有望迎来年内幅度最大的反弹”的判断。

——有意思的是,在9月17-21日当时市场反弹后,他们也是这样说的。一个月以后,上证综指就从2800跌至2500,跌幅超过10%。

但是,这里笔者没有事后指责策略分析师的意思,因为这种情况并未超出我们的预期,这其实是熊市演进至后期一个常见的

反身性现象

:在存量博弈甚至是减量博弈的环境下,任何群体性观点,都会被放大以及逆向利用,以实现交易目的。

最让笔者印象深刻的案例,可能是2008年8月8日那一天了。8月8日恰好是北京奥运会开幕式,上午市场保持震荡,许多投资者和分析师均认为如此奥运盛典之下,市场无忧,甚至期待后续的利好政策出台。结果下午开盘后,急跌开启,半日上证即回调4.47%,市场信心被彻底击垮。

接下来的两个月堪称2000年后A股历史上最黑暗的两个月,上证综指从2725一路回调至1664,两个月时间跌去39%。——这还是在上证综指已从6124点跌去55%的大背景下,与之相对的,2015年两轮股灾也合计仅下跌45%左右。

韭菜问大佬:不是说吃饭行情来了?饭在哪儿呢?

大佬看了他一眼说:你就是饭了。

此外,一些历史A股底部比较的文章也再次得到广泛传播,尤其是国信策略团队的《回顾A股历史上的那几次“至暗时刻”》总结的最为全面。这里仅贴结论:

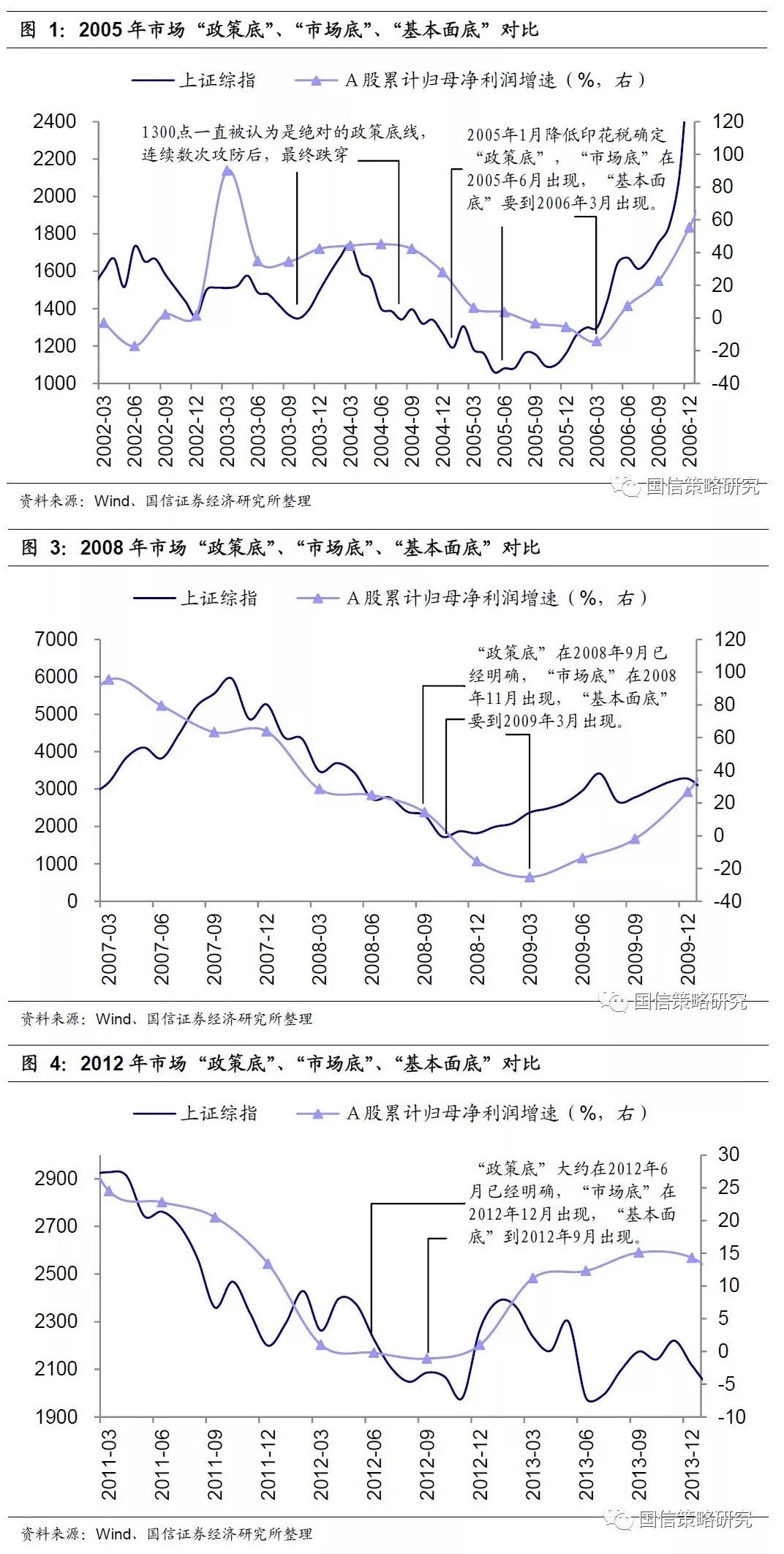

一是股市连续下跌就会使得市场情绪非常悲观,让人感觉内忧外患下困难总是难以克服的而未来机会又都是看不到的,如同当下,上市公司中报业绩增速很好三季报预计也不会太差,但对未来下行的预期已经很悲观;二是“政策底”、“市场底”、“基本面底”三者之间确有明显的时滞关系,一般情况下,“政策底”先于“市场底”出现,而“市场底”先于“基本面底”出现,领先的时间有时候会很长达到半年到三个季度。

不过,笔者反而认为,当市场的整体预期出现了较大的误差时,还可能代表着,

市场思考问题的逻辑基础,出现了一定的偏差

。

(二)

其实早在7月30日,我们已经做过一次《

历次熊市底部的再比较

》,当时这个比较框架是非常有价值的,尤其是一众策略分析师和市场人士认为A股估值底已现的时候,我们通过对历次熊市的比较发现:

一、跌幅虽然大,但如果和之前牛市涨幅相对应的话,整体跌幅依然是不够的;

二、估值水平较低,但存在失真;

三、换手率指标和破净率显示情绪仍未达到底部。

结论是熊市进入后半场,但是谈反弹和反转为时尚早,判断底部需要对于政策及宏观方面有一定的认知和理解。——市场从7月底至今,一度回调了15%,创业板指更是暴跌25%。

当时触动笔者写这篇文章一个很重要的原因,就是市场并没有意识到今年外围环境的严峻程度,以及企业盈利前瞻指标的下滑有多么严重,在错误的论据上构建结论,也很可能是错误的。

另外一个原因,则是熊市筑底的过程往往非常漫长而且煎熬,但是卖方由于职业要求需要频繁发声,甚至需要对每一次小级别反弹做解读和心理按摩,这也一定程度上已对市场的出清形成了干扰。——我们可以看到,今年大部分卖方对于市场的每一次看多(心理按摩),都精准踩在每一次小级别反弹的顶部。

但是为什么这里再谈市场底部的比较,又可能会有逻辑偏差,从而意义不大了呢?

原因其实很简单,

一个是容易形成反身性,另一个是宏观环境出现了很大的差异

。之所以出现“政策底”、“市场底”、“基本面底”之间的时滞效应,是因为从政策刺激传导到企业盈利回升,是需要时间周期的,而股市是前瞻性的,所以“市场底”往往会介于“政策底”与“基本面底”之间。

但是

在国内的实体经济方面,我们一再确认到,从“宽货币”演进到“宽信用”,存在诸多的困难和利益冲突需要解决,由于去杠杆政策,

企业家的信心和意愿回升需要更长的周期(摘自《

是A股不行,还是股民不行?

》)。——最坏的情况下,可能会出现日本失去十年时期企业扩张意愿缺失的情况,

所以问题变复杂了,政策底向市场底以及基本面底过渡的难度增加了

。

你可以把马儿牵到河边,但你不能强迫它喝水。

This is a typical Keynesian situation where the horse is taken to the water: will it drink?——《金融炼金术》,乔治索罗斯

这意味着,对几个底部的先后次序和时间跨度研究,参考意义是逐步降低的。加上市场利率、经济(GDP)增速、汇率、外围环境都较过去几次发生了比较大的变化,时至今日,

单纯比较历次市场底部,对现阶段市场见底的判断意义不大

。

熊市底部的比较研究结论,无论是估值、业绩、还是政策,都是一个必要条件,可以用来指出下跌中继,但是难以形成底部支持。——所以笔者会用它来反驳错误观点,但是不会用它来设立买点。

那么,A股的中期见底逻辑会在哪里呢?

(三)

其实这些逻辑的线索,市场都告诉我们了。当然,我们要遵循一个原则:跟着利润和估值趋势走。

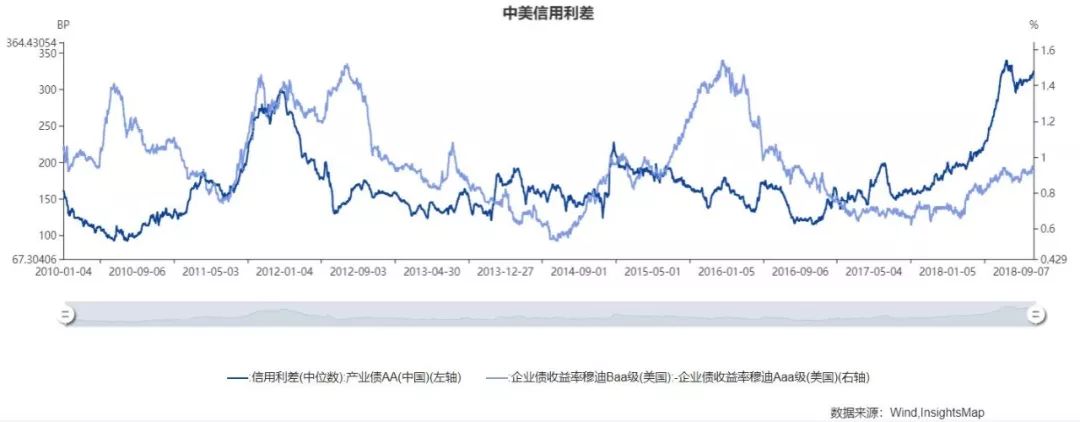

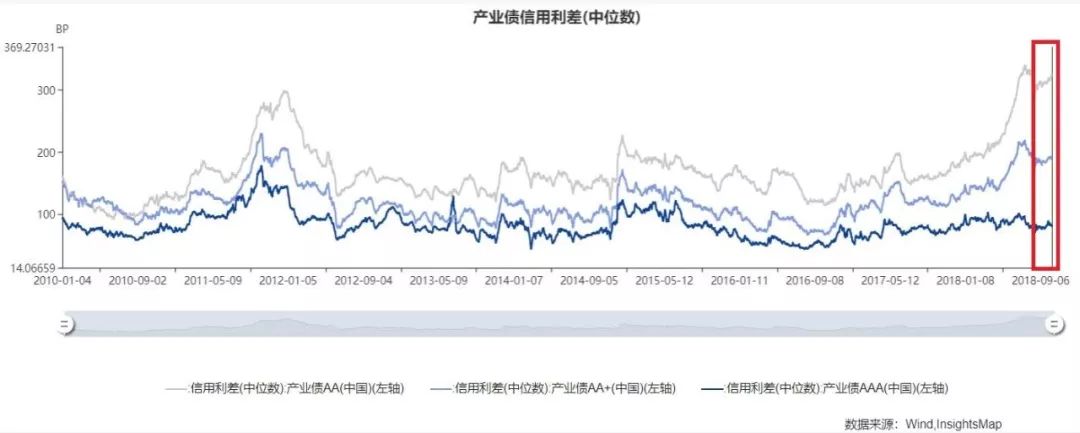

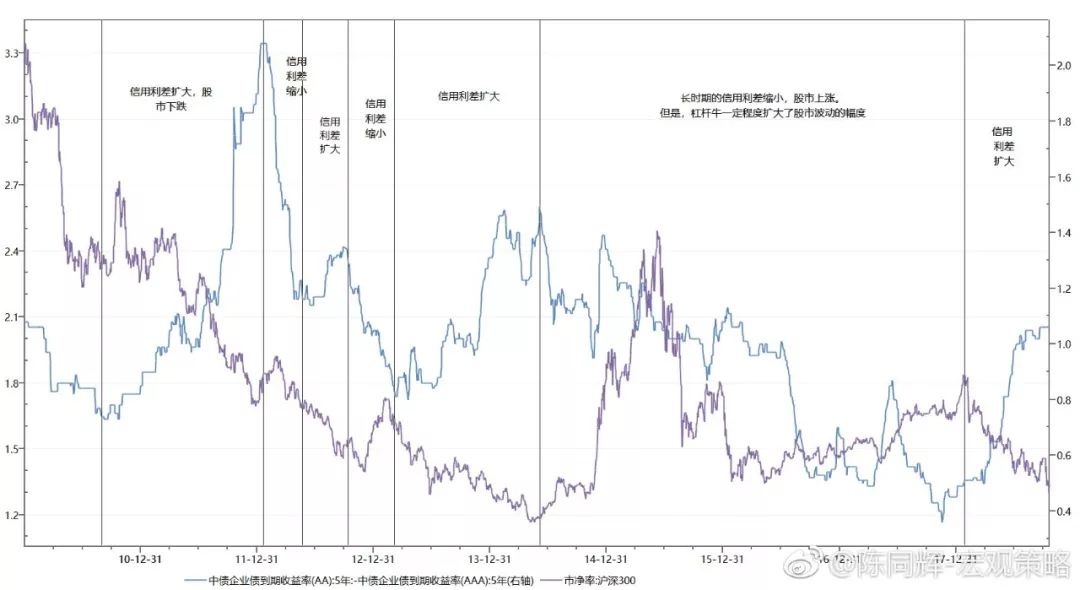

造成今年市场回调的一个主要原因,在于去杠杆政策。而这一轮去杠杆有多么残酷,看这两张图就特别清晰:

一、我们的AA级债的信用利差,之前与美国Baa级,整体是接近的,但是2017年底开始大幅度提升,恰好是这一轮去杠杆的起点。

二、我们的产业债信用利差,AAA级是趋稳甚至小幅下滑的,支持了高信用企业(国企占比高)并未受影响、甚至是小幅受益的结论和感知;而AA级企业的信用利差则是大幅提升。——许多人称这一信用利差的急速上升为民企的“死亡一跃”。

魔鬼在细节,如果你够细心的话,甚至会发现,在“6月将AA+、AA级公司信用类债券纳入担保品范围+7月降准0.5个百分点”的组合拳打出后,AA级信用利差一度快速出现30个BP的回落,但是在8月份以后,信用利差再度反弹20BP,再度接近前高。——

这间接证明了“宽货币”在向“宽信用”的传导过程中出现了很大的困难

。

与此同时,我们看到股市同时出现了大幅回调,股权质押大范围的爆仓预警。因此,股权质押的问题并不仅仅是股价的下跌,还在于上市公司由于“宽信用”的困难,无法获得额外资金来进行补仓。——这也解答了为什么近期股权质押的风险是呈指数级膨胀的。

从A股的历史走势来看,市场其实与信用利差是高度正相关的,经测算,相关性在0.6左右,尤其是2012-13年的主板熊市对应着“钱荒”、14-15年的牛市对应着“杠杆牛(宽流动性)”、今年以来的熊市对应着“去杠杆”。

所以如果我们希望能看到A股市场的大幅回暖甚至见底,AA级信用利差的大幅收窄,回落至合理区间,是一个非常重要的观察因素——尤其在今年股市回调是由信用收紧导致的大背景下,一旦指标反转,驱动效果则更为明显

。

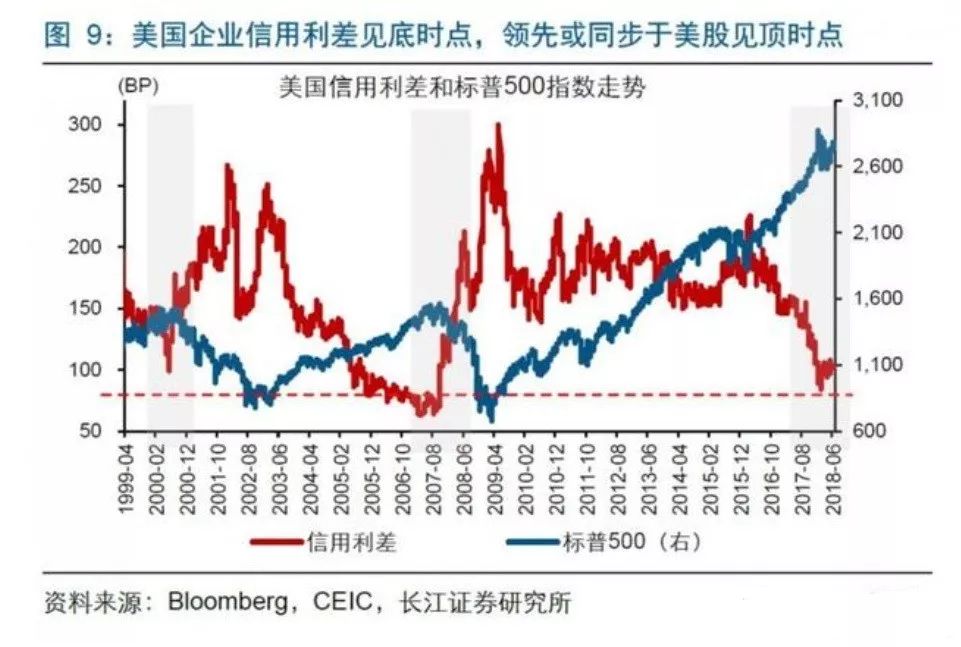

从投资逻辑上讲,这个因果关系也非常顺畅,因为企业的信用利差与经营质量、盈利都高度相关,从而与股价高度正相关。更重要的是,美股历史数据告诉我们,

信用利差这个指标,并不是滞后指标,是同步甚至小幅领先指标

。

原因也很简单,因为债券市场更注重现金流层面的偿债能力,而企业基本面的触底反弹,往往是先有现金流的改善(存货、应付、贷款)、再有利润的改善,所以信用利差是可以成为股市的小幅领先指标的。

但是为什么A股过去强调的不多,许多人对此一无所知?这是因为过去A股过于强调业绩弹性,而国内企业的业绩弹性往往由加杠杆实现(权益乘数,杜邦分析法),这会导致一定程度上,债券评级与股票评级的背离。这一点,在2017年的内房股上,展示地淋漓尽致(债券降级、股票增级)。

终于在去杠杆的大棒下,A股又在一个层面上,逐步与发达市场靠拢了。

AA级信用利差的走势,将会在未来很长一段时间,指引着A股的走向,包括看到我们期待的中期底部

。

再多嘴一句。

关于“加杠杆”这件事,其实我们国内的问题永远是高度复杂的。国内经济近几年并没有过热,也就是说,许多加杠杆的企业,他们对于整体经济形势和政策趋势没有一个准确地预判,尤其是当时随着PPP政策跑马圈地的环保企业最为典型。

这些企业可能已经忘了,马云曾经说过,“

要跟政府谈恋爱,不要跟政府结婚

”。一旦蜜月期过去,当去杠杆的大浪来临时,终于信用级别之差(国民企之差)成为压垮企业的最后一根稻草。

甚至不用谈离大家很远的案例,比如最近房企开始打折抛售项目,引发一轮又一轮的砸售楼处事件。大家心里很有数,起码地产领域的信贷政策,一直没有宽松过,但是,依然有无数的房企,之前猛烈的加杠杆,现在猛烈的去杠杆(去化,打折)。

你能昧着良心说,这些加杠杆的房企,是因为被信贷政策、被民企身份耽误了么?加杠杆才是本因,其他其实是辅因(包括争议颇多的国民企之分),但是总会有人来搅浑这个基础逻辑。——

这也间接对市场造成了干扰,你如果连涨跌的原因都摸不清楚,那么又如何去判断未来走势呢

?市场最后终于想明白了,作过并购有高商誉的上市公司一度被疯狂抛售。

(四)

除了去杠杆以外,今年还有两个因素大幅影响市场:贸易战与美元加息。

而贸易战的几番来回,曲折走向超越绝大部分人的预期,笔者也是心有余而力不足,这里暂且放置一边。我们慢慢发现,其实美元加息,目前已经是外围环境对A股影响最大的一个因素。

美元加息周期,此前市场将其评估为一个短期影响因素,但是随着国庆第一周的全球市场暴跌,大家终于开始重新评估加息周期的长期影响,以及美股持续新高后一旦回调会对全球风险偏好产生如何剧烈的影响,在思维上彻底将其固化为长期利空因素,最终用脚投票(卖出)。

这里从短期向长期、中性向利空的思维变换,看日经225就很明显:此前大家在做战术级配置,“美股领涨所以加配滞涨亚太资产”,日经指数持续新高;9月底美联储强调第三次加息后,市场策略改为战略级全球配置变动,“整体下降风险偏好”,包括日经225在内的风险资产全面大幅回调。

交银洪灝也提致,近40年来,美国长期国债期货总回报价格第一次跌破其长期趋势线。在这个位置上,无论长债收益率上升还是下降,美股波动率都将大幅飙升。

如果讲得再通俗一点的话,美元加息周期,本质上其实是中美息差问题,以及由此带来的汇率及资本流动问题。目前6月期的SHIBOR与美元LIBOR已经高度接近,10年期中美国债利率在8月一度出现倒挂。

超大级别跨国资金,包括一部分宏观对冲和指数基金,非常在意中美利差的风险补偿。过去中美国债利差一度达到5%,对于千亿规模甚至广义的热钱来讲,具有高度吸引力,是完全可以补偿投资风险的,属于低风险套利5%收益;而目前息差已降至0甚至为负,加上汇率贬值压力(人行没有跟随式加息),意味着这些外资有资金有充分的出逃动力。

但是市场为什么此前对此的认知一直不足呢?按理说这个是明牌,大家都看的到。

一部分原因在于,美元进入本轮加息周期的初期(2017年中),正好A股迎来了一轮白马股的结构性牛市,当时所有人都是信心高度膨胀,认为国内经济转型成功、复苏在望;行业龙头进一步被强化、国际化竞争占据优势。