编者按:

他们,是美好乡村的“守护者”、脱贫建设的“领路人”。

他们扎根基层,架起村民、政府、企业等多方沟通的桥梁。

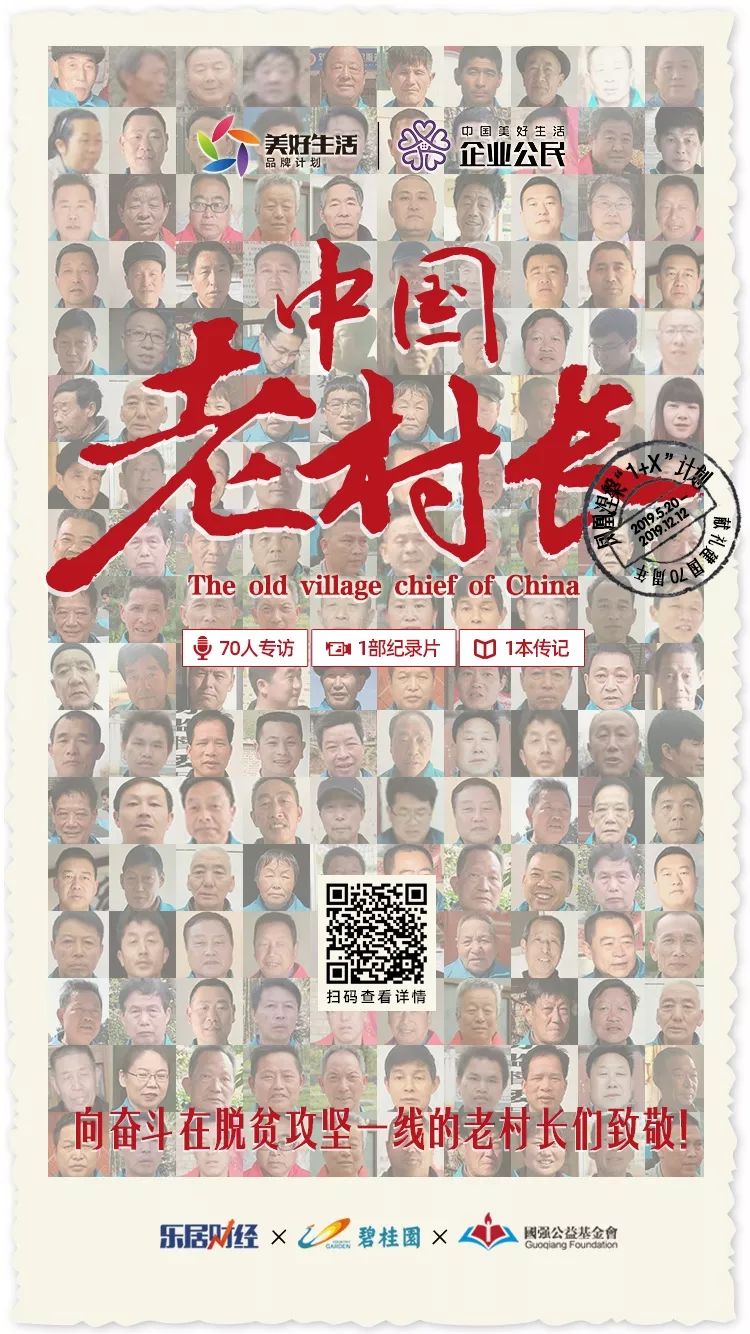

2019年5月20日起,乐居财经联合碧桂园推出“凤凰涅槃‘1+x’计划”,奔赴9省14县,对话“中国老村长”,挖掘一线脱贫攻坚的奋斗故事,献礼新中国成立70年。

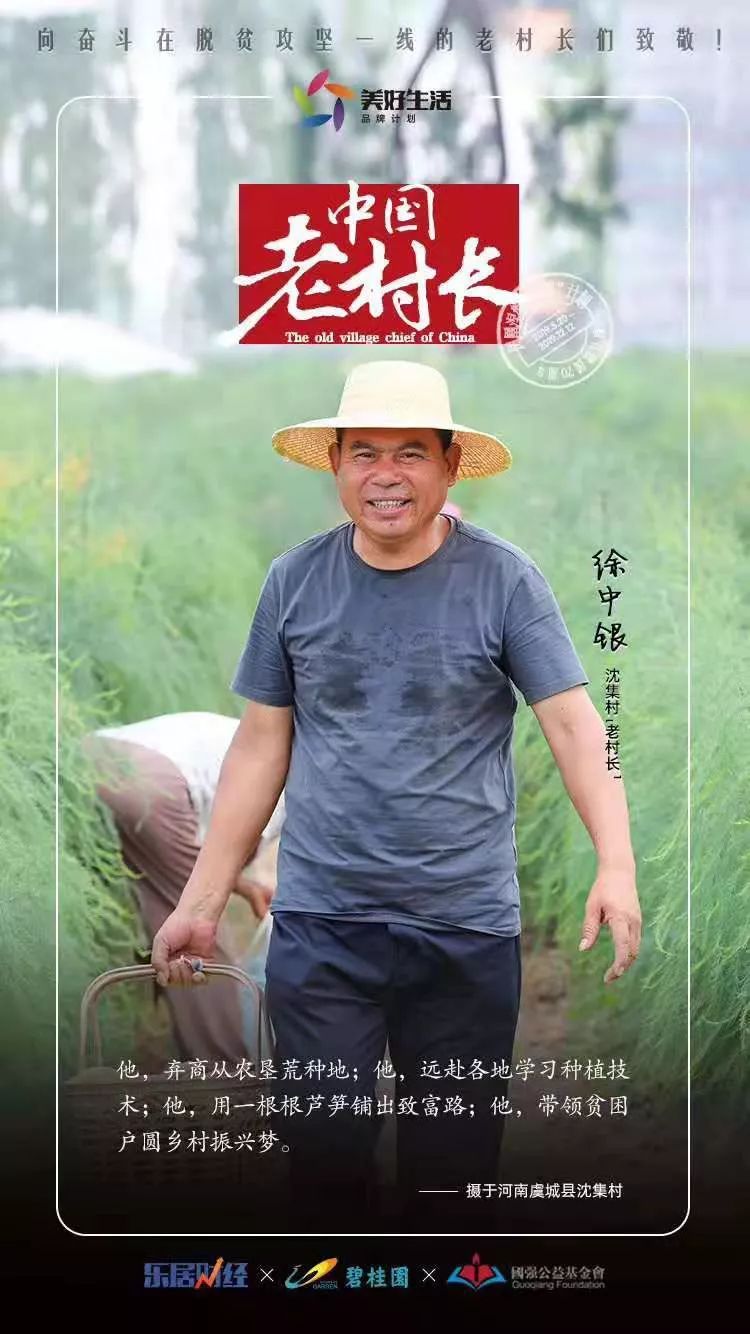

本期【中国老村长】河南省虞城县沈集村徐中银。

出品人

| 贺寅宇

总策划

| 陈海保

统筹

| 王川 潘宇凌 王敬宾

撰文

| 王芊

摄影摄像

| 刘西常

编辑

| 吕秀伦

初夏时节,草木勃发。广袤的豫东平原大地上,一派林茂粮丰的景象。

6月26日,风和日丽,一根根芦笋破土而出,在阳光的照耀下,似青竹、似“绿色毛笔”。它们长势正旺,农民们正在麻利地采摘着芦笋。

在田地一侧有一栋一层楼平房,七、八个村民正在忙着整理、挑拣、切割,修剪整齐后的芦笋,被一把把地码放在泡沫箱里,然后过秤。

一旁有间17平方米的小型冷藏库,成箱的芦笋就暂存在那里面。24小时之后,这些断面上还流着汁液的新鲜芦笋,将被货车运送到山东日照。

种植芦笋,是虞城县沈集村近几年引入的新作物,还包括苗木。五年前,沈集村主要依靠种植玉米、大蒜,人均收入极其微薄。

一直以来,作为虞城县深度贫困村之一,沈集村总人口2530人,其中贫困人口313人,贫困发生率达到12.4%。戴着贫困的“帽子”,徐中银感到脸上无光,就一直想做点什么生意。

现年52岁的徐中银,自1993年起供职于沈集村乡供销社。2015年,徐中银在镇上做起了服装生意,但个体经商终究难做。2017年,他回到沈集村,承包160余亩土地,决心踏实务农,成为一名笋农,并很快在村里“冒尖”,建了一个芦笋基地。

2019年4月,徐中银被碧桂园聘为“老村长”,成为碧桂园精准扶贫乡村振兴工作队编外的“公益岗位人员”。在乡合作社精准扶贫芦笋项目上,碧桂园给予了许多技术指导和资金支持。

“第一年产量不行,后来接受了碧桂园的培训才知道芦笋不能猛灌,要滴灌。”徐中银笑着说。

碧桂园为他的芦笋基地设计和安装了滴灌管道系统,通过低压管道系统与安装在毛管上的灌水器,将芦笋所需的水分和养分一滴一滴地、均匀而又缓慢地滴入芦笋根区土壤中。滴灌既省水,又适合芦笋灌溉,徐中银保守估计,今年芦笋收入有望达到30万元。

“最近气温在25℃-32℃之间,到了夏季芦笋的丰产期。一晚上长了4到5公分!”徐中银用手指比划着。

种植芦笋之前,徐中银没见过、没吃过它,现在,他是村里芦笋产业的领头人。在田间地头,他搭起一间平房,放了一张1米2宽的床铺,衣食住都在基地。

他是一个事无巨细的人。一起去芦笋地里查看时,尽管有十几个工人在收割,但他总是忍不住每走一步就要蹲下去检查,是不是还有漏割的笋。在整理台亦是如此,总会搭把手,自己亲自分拣、切割。

芦笋,这个不过20厘米长、约50克重的餐桌新宠,如今已累计带动沈集村40余人就业。其中,在6-7月的丰产期,徐中银的芦笋基地每天用工人数达到20-25人,极大的解决了当地贫困户务工难、路程远的问题,实现贫困户在家门口就近上班脱贫。

徐中银把村里贫困户都动员起来,这些平均年龄超过65岁,其中年纪最大都快80岁的村民,参与到芦笋的种植、采摘、整理和包装的全过程中,一天的产量就可达到1000斤以上。

“芦笋种植让大家尝到了甜头。在家闲着也是闲着,笋农一天还能挣上40、50块钱!”最让徐中银开心的是,随着市场行情越来越好,芦笋的销路不用愁。每隔两天就有车来拉货,它们或进入超市生鲜,或加工成罐头,或制作成芦笋茶,而品相好的芦笋还会出口。

经过商的徐中银,显然不甘心只做原产品的输出,他对芦笋的深加工早已有了全盘考虑。他深知,仅凭一己之力,是无法扩大芦笋的种植规模,而深加工的前提,就是规模化种植。

为了增强村民种植芦笋的热情和能力,徐中银积极引导村民、特别是贫困户去参加碧桂园举办的关于芦笋种植的技能培训。他也率先垂范,每每有村民来“取经”,他都会毫无保留地分享种植技术,俨然成为一名“技师”。

“笋农越多,才能有足够的脱贫底气。”徐中银不悔三年前的选择。

以下是乐居财经与徐中银的对话精选:

乐居财经:

在最近三年务农的经历里,让你印象深刻的事情是什么?

徐中银:

有两件印象深刻的事情,一是去年7月,虞城发生了水灾。我地里10多亩的山药全部受灾,非常痛心!直接经济损失一万多元。二是今年碧桂园给我的芦笋基地安装了滴灌系统,通过对水肥的控制提高产量和质量,让我掌握到芦笋灌溉的核心技术,直接帮助我增收。

乐居财经:

你是如何动员贫困户参与到芦笋基地的工作?

徐中银:

沈集村的这些贫困户,都是与子女分了家的老人。尽管年事已高,但身体还利索,所以他们很愿意,也很主动、热心地来帮我干活。不过他们年纪太大了,收割芦笋又需要长期弯腰工作,夏季收笋气温又高,担心他们身体吃不消,所以每天我安排大家上午7点-11点、下午3点-7点工作,其余时间休息。

乐居财经:

目前在芦笋种植上,你还有哪些困难?

徐中银:

缺一个大冷库,我们已经向合作社申请了。我们种植的芦笋、大蒜、上海青这些,可以根据市场供需关系选择入库保存,再选择合适的时机出库。一来可以延长蔬菜的保鲜时间,二来可以卖出更好的价钱,冷库直接关系到种植户的收益。

乐居财经:

对于沈集村的芦笋扶贫产业发展,您有一些怎样的想法?

徐中银:

有规模才能产生更多效益。我想带动更多农户一起种植芦笋,芦笋不仅具有经济效益,还具有生态效益。在我们这里种植芦笋,不仅可以带动农民增收,还可以涵养土壤、防风固沙。目前沈集村规模还不够,未来需要规模化种植和产业化运作。

乐居财经:

碧桂园请你做老村长,对你来说有挑战吗?

徐中银:

一开始还是有挑战,扶贫攻坚的工作在于做人的思想工作。有个别贫困户不愿意下地干活,会有很突出的“等靠要”思想,坐等扶贫小组主动上门、靠着底线政策苦捱。我的工作就是动员这些没有丧失劳动能力的贫困户,去靠自己的双手创造价值。芦笋基地建好以来,贫困户还是尝到了甜头,都转变了思想,我很高兴。