《奇遇人生》我追完了一季,最后一集是最赚人眼泪,也是最治愈的一集。

这集嘉宾是陈学冬,他以电影人的身份,和阿雅一起去四川怒江,探访一位播放了20年公益电影的放映员杨先生。

节目刚开场,阿雅听说一位在美国的朋友刚刚在车祸中过世,情绪崩溃,他安慰她说:

这个给我们的教训就是,每天要跟家里人,跟朋友过好,你是有美好回忆的。说我跟他没有回忆的时候,这才是最伤心的事,因为你跟他没有快乐的东西。

去的路上得知,杨先生家里几个月前煤气爆炸,妻子至今住在昆明的医院里,刚刚一岁的小女儿没了,目前家里只有沉默的爸爸和内向的女儿。

这个时候,连观众都觉得节目变得很难推进——他们去的由头,是为了帮助完成杨先生打造一个老电影博物馆的梦想,但又不可能忽略他现实生活中面临的巨大困境。

而所谓的梦想在现实面前变成了尴尬的存在,花时间花力气还不产生什么收益……

令我惊叹的是,陈学冬在整个过程中表现出来的成熟和通透,好像有一个70岁的老人住在他的身体里。

前半部分,两人一直在想办法打开这对父女的心房,虽然不得要领,但渐渐收获了一种亲近。

一起吃了垃圾食品,“偶尔吃一下垃圾食品,无所谓,我们都是吃垃圾长大的。”

一起在怒江上坐滑索,“我没有什么不敢坐的,你把我丢到江里都不怕。”

电影放完,所有人在乡间草地上又唱又跳之后,他敏锐地发现杨先生的异常:

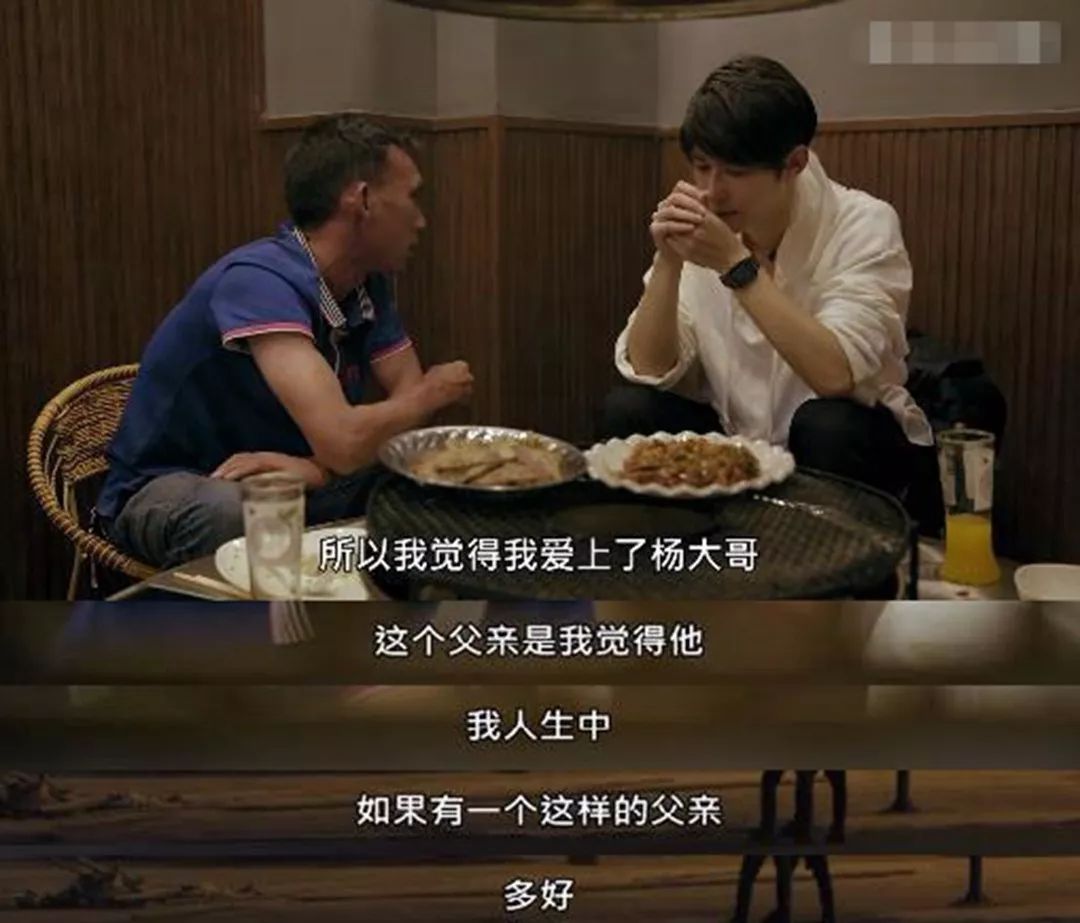

我看到杨大哥坐在椅子边,已经有一点点控制不住了。我觉得那个时候,他已经把门打开虚掩着,如果还不进去跟他交流的话,我觉得今天这个时机错过了以后,他明天就会把门关上了。

交谈中,两个大男人都忍不住哭了。

但他还是冷静帮杨大哥分析现状,“你每次放电影拿130块钱,但是你的人工费、汽油费、机器保养维护费,你是赚不回来的。”

听完杨大哥对妻女的担心,他的画外音想起,“我觉得我爱上了杨大哥,他女儿很幸运,有这样一个处处为她打算的爸爸。”

为了告诉他不必活在别人的目光里,他还自爆从小父母离异,“我18岁才见到我妈妈,我爸爸也不在我身边,为什么去学校要害怕别人怎么看你家呢?”

第二天,应该也是节目的最后一天,帮忙完成了电影博物馆改造后,陈学冬和阿雅把杨大哥拉到一边,开门见山说,“把银行账户给我们。”

两个人早就商量好了,因为怕杨大哥会拒绝,那就阿雅负责妈妈的医药费,陈学冬帮他的店铺出五年租金,这样可以保证他们以后能够自食其力。

这期节目,一开始异乎寻常地沉重,看完之后又觉得充满希望。

某种程度上,我觉得陈学冬和阿雅,反而得到了很多。

施比受有福。

看他的样子就觉得,

人还是长大了好,长大了就可以按照自己的意愿去建造自己的生活,可以设身处地地看清别人的困境,有能力去伸出援手,有资格感受爱与被爱。

他气质忧郁,语气淡然,隔着银幕也能被感知到,小时候的不安全感仍然如影随行,可比起什么“单纯的阳光少年”、“长不大的孩子”之类的,不知强了多少。

陈学冬的原生家庭,应该十分复杂。

之前上《我家那小子》,别家都是妈妈去上,他是大姨坐镇,因为打小就是大姨带大的。

大姨作为温州GIRL,年轻时有自己的生意,一度实在顾不上他,只能寄养在亲朋家里,这让他早早学会了给自己做饭洗衣。

按姜思达的说法,

敏感是个痛苦的优点,正是因为小时候过得不美满,不知道下一秒会发生什么,所以才变得很敏感。

陈学冬去《奇葩说》当过嘉宾,那一期辩题正好是“父母要跟自己不喜欢的人再婚,我该不该阻挠”。

他说17岁的时候阻挠过一次,以断绝父子关系为要挟,结果没有成功,但至今不肯认“那个人”是新妈妈:

我觉得那个人有目的心,那个人到现在还没有工作。因为我父母,我不管怎么生他们的气,还是要我去抚养的。我养父母是天经地义的,但还要我养别人,养你的老婆,你的孩子,这个对一个孩子来说是不公平的吧。

马东让他模拟现在跟他父亲聊天的情形,他头一撇,说,

“你从小也没有管过我,现在凭什么管我?你从小也没有养过我,现在凭什么要我养你呢?”

天地啊,第一次看到娱乐明星这么真实地讲话。

承蒙读者的信任,我常常在后台留言中,看到有人诉说生活的苦闷。

其中说的最多的也是我最怕的,不是感情困境,而是原生家庭问题。

被心理学家大规模普及后,我们都知道了“原生家庭”,是一个成年后行为模式重要的归因逻辑。

作为成年人,我们也明白不能够把自身所有的不圆满、不成功,都去归于原生家庭。

可很多人的困境是,仿佛永远挣脱不了,有时感觉已经要被水鬼拖下去了。

他们也许并不指望我给出什么好建议,还是想要说一说,哪怕当做一个树洞喊两句。

有一个读者说,外婆得了重病,手术和治疗需要大几十万,家里钱不够。有人给她介绍了一个小富二代,男方家愿意给这笔钱,但那个男生因为儿时得的一场病,智商比较低,像小孩子一样。父母说那个是后天的,不影响后代,劝她同意,也就是拿她后半生的幸福,去换治疗费。幸好她老板人不错,预支了两年薪水给她,后来又到处借贷了一些,但她还是常常做噩梦。

又一个读者说,生长在一个农村大家庭里,前几年家里有一桩丑闻,姨父猥亵了小外甥女。大闹了一场以后,外公外婆不但不允许姨妈离婚,还要求两家人和好。全家愚昧不堪,她觉得每次回去都是煎熬,但碍于父母,又不得不回去,有时候坐在桌边吃饭,吃着吃着就想大喊然后掀桌。

还有一个朋友说,爸爸年轻时就有暴力倾向,无缘无故地喝了酒就会打人。现在老了得了病,又开始对家人语言暴力,明明为他治病已经花光了所有的钱,还是对子女各种不满意,你怎么不考个更好的大学?你为啥不能找个有钱的男人?

……

看到这些,就觉得很无力,桩桩件件都像死结。

但好事情是,总是不断有人提供一个期待,

不管原生家庭怎么样,我们还是有机会长成很好很帅很真诚的大人。

首先,当我们讨论这些问题的时候,或者所有事情的时候,我们不谈“孝顺”。

就像蔡康永说的,我不喜欢有人拿孝顺来绑架辩题,一旦把这个点引入了,就没有办法进行多元观点的讨论了。

因为无论你讲什么,都有一个声音在旁边说,“你不跟长辈站在一起,你就不孝顺,那你这个人道德不好。”

完了,啥也说不下去了。

况且,正如李安所说,

孝顺本身是一个过时的观念。

封建社会没有金融制度,没有养老保险,

所有人都得靠养儿防老,于是拼命宣传这种观念,直至成了稳定社会的理论武器。

到了今天,养老安排已经社会化了,仍然有很多父母时不时要拿这个,搞情感绑架,把沟通导向死局。

好家庭自然相亲相爱,从不拿出谁一定要顺着谁来搞压制。

鉴于这条标准前提难定,又让一部分人天然占领了道德制高点。只有把它排除在考虑事情的逻辑之外,才能让真理越辩越明。

每个人都应该努力为自己而活。

外婆治病,首先应该靠她自己的社保和保险,然后是她子女的责任。

没钱,哪怕借也要去借来,贷款也要去争取来,上轻松筹也要去讨来。

考虑把女儿嫁掉换钱,那是当家的大人在推卸责任,把孩子看作工具,卖一个就一劳永逸。

他们对她没有爱,但她有权利去为自己活着,不该背着负罪感活着。

面对奇葩家人,我赞成物理隔离。

陈学冬说,他18岁就离开家,跟着初恋跑去了上海生活。我猜即使没有初恋这个契机,他也会逃走。

这不算特别早了,读大学就是每个人都可以把握的机会。

上了大学,就可以远离家乡,可以自己打工赚钱,可以全面接管一个人的小日子。

大城市,新地方,不一定能给更多的机会,但一定能给失意的人更多空间。

没人盯着你的失败和悲催,陈年伤都好得快一点。