大家好,我是粥左罗,今天是我打磨了6个月的新课首发,买不买课,这篇介绍文案都值得你认真看看,我的风格就是,课程推广文案必须本身就是一篇干货文章。

身在职场,你必须要不断思考:我要如何更快成长?

很多人会想,我就想做个普通人,不想如此拼命,我不想跟别人比较,我就做好自己就行。

抱歉,这不是你想不想的问题,中国有8亿就业人口。不论你在哪个行业,从业者可能都是数百万计、数千万计,激烈的竞争是必然且持续的,你永远不是孤立的个体,你不成长,别人都在成长,你就会被远远甩开。

说句不好听的话,你拼命成长,也大概率成不了大佬,我们如此努力,也不过为了能过一个普通人该有的生活。

身在社会,你必须要不断思考:我要如何赚更多钱?

你可以佛系,但社会不会手软。

我北漂10年了,2010年来北京读书,2014年毕业,我连正常的生活都过不上,我为了多有几百元生活费,工作第一年主动放弃交社保公积金,我只能租10平米的地下室,那两年的夏天我跟女朋友连整个的西瓜都舍不得买,每次在小区超市买1/4个,到2017年我们才自己整租了两居室,8000一个月,才过上一个普通人该有的生活。

从另一个方面,我老家山东泰安,四线小城,稍微好点的房子也一平一万了,所以如何赚更多钱应该是至少90%的人该特别关心的问题。

钱是什么?你赚的每一块钱,都是你成长的变现,当然变现之于成长,就像市场上产品价格的波动,有时提前,有时滞后,稍微拉长一下时间维度,总是大抵相当,这是这个社会有限的公平之一。

成长,赚钱,这就是你我生在这个社会需要面对的无比现实的问题。我没什么文笔和情怀,平时写作也都是用大白话写跟这两个问题息息相关的文字。如果非要说情怀,那就是我特别想要分享我一路走来的种种思考,用最接地气的方式给你有限的启发。

成长,本身也是一种技能,是有方法论的,从2019年8月到今天,我花了6个月时间,把成长这门技能打造成一门系统的课程

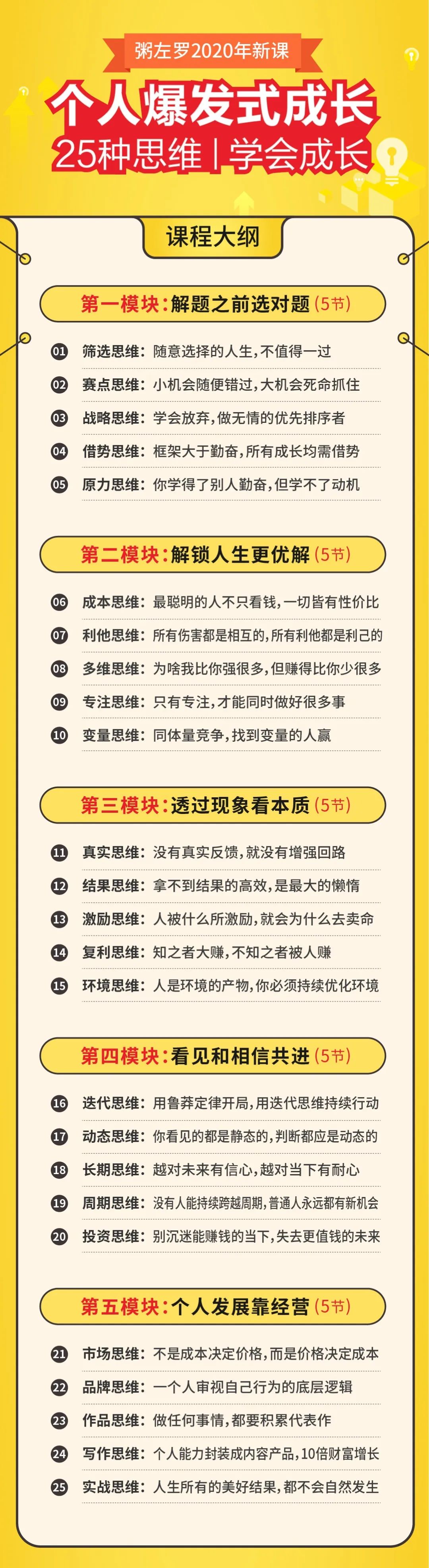

《学会成长:

个人爆发式成长的25种思维》

,希望能对你有实际的帮助。

01

你是在寄希望于自然成长么?

时间一直在流逝

但你不会随着时间流逝自动变牛

人生所有美好的结果,都不是自然而然发生的,而是靠刻意为之。

我有个做滑板文化品牌的朋友,工作室经营四五年了,一直没太有起色,基本每个月只能做到收支平衡,2018年开始他变成兼职创业,找了份工作,工作之余搞自己的品牌,团队很小,就几个人。

有一天他过来找我聊天,有些困惑,想听听我的真实建议。

我非常佩服他对滑板的热爱,对做自己品牌的执着,他总是说:“我虽然现在做的很一般,但未来大有可为,只要我这样一直做下去,5到10年之后,可能会成为一个很牛的品牌。”

我说:既然你专程过来,那我就说真话了,你说的那些,我很支持你佩服你,但从一个外人的角度看,我完全不相信你。你总是说5年10年后会怎样,在我看来那都是幻想。

他问为什么。

我说:你已经做了好几年了,有多少变化?你总是说5年后怎样,那肯定不是第4年的最后一天突变的吧,是一年一年的积累过去的,那我问你,你觉得明年会比今年好多少?

他回答:感觉明年也不会比今年好多少,毕竟我的时间,人力,资金投入就那么些。

我说:对啊,时间,人力,资金等等大多数变量都不会有大的改变,那么它怎么就能突然牛逼起来了?你看你现在的淘宝店,就这么点产品,转化率肯定很低,未来你也无法投入大量资金扩充产品,你的淘宝流量也没啥变大,你的淘宝店凭什么就能突然发达?最可能的结果肯定是,一个月一个月过去之后,它还是老样子。

我们聊了很多,他说自己确实太容易幻想了。

这种现象到处都是,比如一个编辑,每天就那样按部就班的选选文章,排排版,回复下留言,并没有多么努力的刻意每日精进写作能力,但他还是会觉得——我做上两年,就可以跳槽找个高薪工作了。比如一个人练吉他,每天也就练那么一小会,根本吃不了苦,一有啥事当天就先不练了,但他还是会在心里觉得——再过几年,我弹吉他就很牛逼了。

很多人都有这种不切实际的幻想。

现实是:时间流逝,你还是你,不会自动变牛逼。

你想要在未来得到什么,你就要认真的规划行动,从今天开始要怎么一步一步靠近它。

时间会给你答案,如果你不刻意改变,时间最终给你的答案就是:三年了,你跟三年前一样,还是不配拥有。

所以,要改变,人生所有美好的结果,都不是自然发生的,都是靠你刻意经营的。

为什么很多人在一个行业里工作三年五年,既没有加薪很多,也没有升职很多,而是整体趋于停滞状态?

因为很多人都在追求一种自然成长,寄希望于按部就班的努力工作,然后两三年后就很厉害了。

这绝对是幻觉,唯一的变化,是

你变老了,你的工龄长了。

再加上你的能力并没有多少增长,这只会让你在人力市场上越来越不值钱,而不是越来越值钱。

02

高手都在刻意成长

成长是一种不自然的运动

有一部搏击类电影叫《百万美元宝贝》,获第77届奥斯卡最佳影片和最佳导演奖,豆瓣评分8.6分,我至少看过3遍。

我特别喜欢里面一句台词:

“拳击是一种不自然的运动。因为拳击中的每样东西都是逆向的。你要迎着疼痛而上,而不是像有理智的人那样躲避。”

这句话每一次看,都感觉那么美。

我一直认为,成长也是一种不自然的运动,它是反人性的,你要逆着人性去行动,而不是像有理智的人那样躲避。

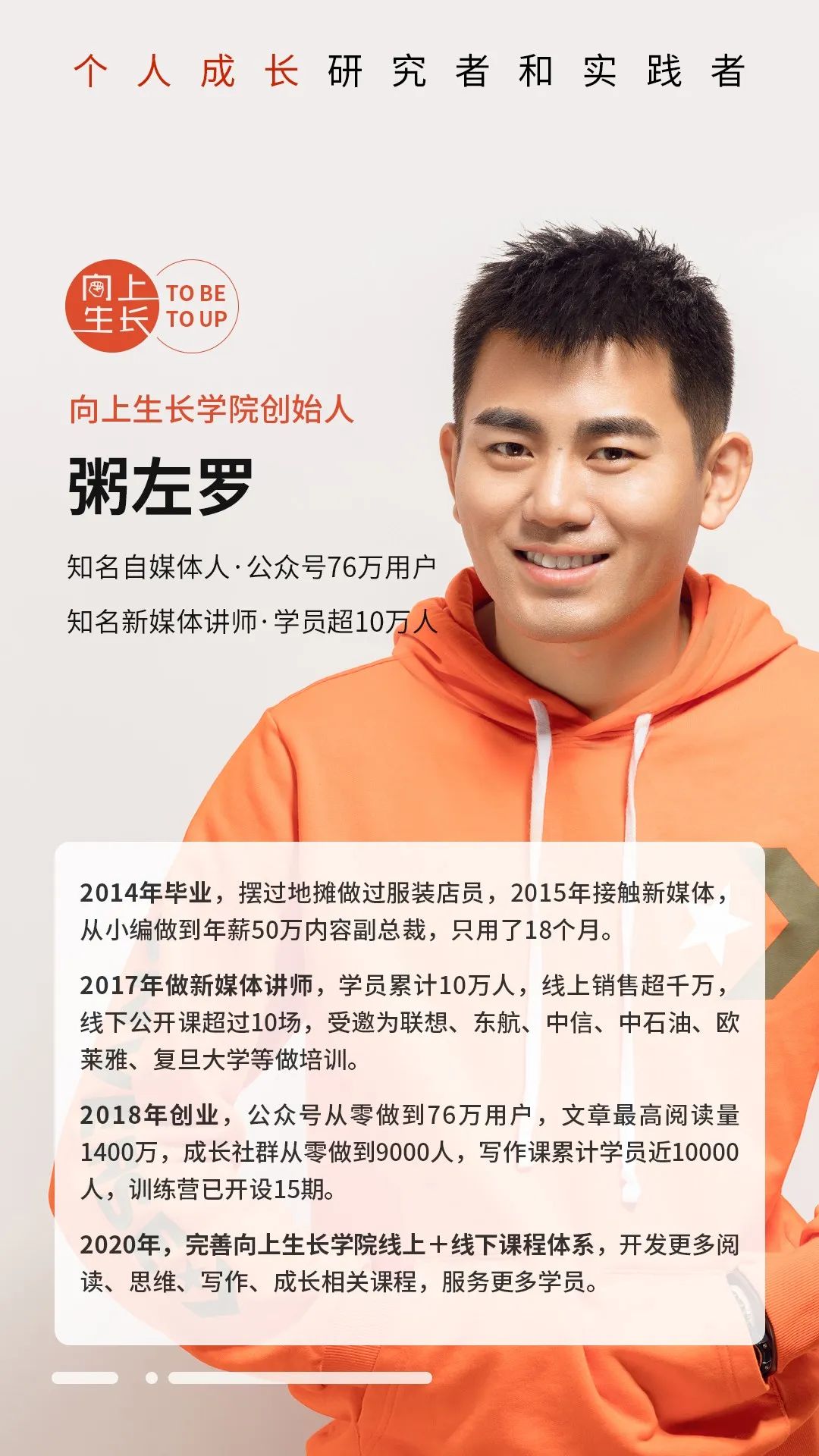

梳理一下我从2014年到2020年这6年的成长路径。

2014年:

那年我大学毕业,留在帝都,继续北漂,我大学修的专业是体育产业管理,一个毕了业不知道去做什么的工作,我也不知道自己能做好什么,因为大学期间尝试做过淘宝店,为了处理开店失败积压的货,我摆过地摊,发现摆地摊很赚钱,于是毕业不知道做什么的情况下,我继续在北京的南锣鼓巷摆地摊。

800米长的南锣鼓巷在暑假人挤人,这就是巨大的流量,那里摆地摊的老江湖开玩笑说:这里你卖大粪都有人围观。我在那里卖明信片和邮票,你们都觉得那不是这个时代的东西,但我靠那个一个月可以赚2万元,全国各地来的文艺女青年都爱去那一带的胡同溜达,那条街还养肥了两家“一朵一果”,明信片专卖店。

但很快南锣地摊时代结束,我很有幸赶上最后两个月,之后开始严打,我转行去西单大悦城服装店做店员,那是一家极限运动潮牌集合店,因为我从大三开始玩滑板,还认识一个店长,所以就去那上班了,一干8个月,底薪2300,加上提成一个月5000左右。

2015年:

因为一些机缘巧合,我认识一个朋友,他给我介绍了一份新媒体的工作,公众号小编,这为我打开了新世界的一扇们。

其实我在大学期间喜欢穷游,玩过微博,在同学都只有几百粉丝每天互关的时候,我就有几千粉丝了,但那时候根本不知道这些所谓新媒体可以赚钱,所以当时根本没当回事,也没有继续做。

2015年8月,我加入一家创投媒体,做最基础的小编,排版、统计数据之类的。我摸索了这个行业一段时间,了解了这个行业的几种上升路径,再结合我个人的优势特点,给自己定了条最可能成的路:

做最牛的速度最快的热点写手。

然后开始执行,一年之后,我已经在创投新媒体圈小有名气,我写出了非常多10W+热点爆文,在那时候,竞争远没有现在激烈,只要你认真研读一下热点文方法论和传播学,总是以最快的速度推出热点事件文章,10W+很轻松。当然现在不容易了。

2017年:

大概在2016年底时,我的月收入已经2万多了,我开始非常努力的想我的下一条路。如果我想赚更多,一定不是一直这样写,因为到最后,还是纯卖时间,一份时间出售一次,我就算再能写,一天写一篇,收入的天花板也是显而易见。

那时候我拿到了不少Offer,薪水都很高,但大部分都是老板们想让我过去继续做热点爆文涨粉,但那条路我已经走到头了。

我最后的选择,是升级模式,从一个自己写爆文、运营公众号的,升级为教别人写爆文、运营公众号。

所以在2017年我加入一家新媒体培训公司做内容副总裁,主要负责写课、讲课,那一年我个人极度努力+平台加持,做出了业界销量和销售额最大的新媒体课,在圈子里有了自己的一席之地。

这是当年我唯一一个非继续写作、运营号的Offer,我做出了正确判断。

2018年:

经历2017年的奋斗,到年底我又在寻找下一条路,如何再一次升级?

当时我年薪50万,但止步于此,也看不到更大的发展。我回看整个新媒体行业的发展,得到一个判断:尽管2018已来,尽管人人都说红利期已逝,但我仍然有机会。同时我拿出一张纸,认真盘点了自己身上所有的“比较优势”,找到了自己的准确突破口。

2018年3月,我正式辞职,创立公众号@粥左罗,一个人一台电脑,开启了超级个体之路。

2019年:

一开始,对我个人来说,做超级个体是有必要的,但一年之后,我初具资源,开始正式公司化转型。实际上我在2018年底就招了一个助理,2019年初招了第二个助理。但2019年5月份左右,我才认为时机已到,我开始真正着手搭建团队。

2019年6月,我的第一个助理文文,因为成长飞快且做出了很大贡献人又极其靠谱,晋升为我的合伙人,负责运营业务。而且她也组建了一支很精干的运营团队。同时我陆续花了半年时间,招聘筛选培训了一个编辑团队,一起做内容和课程。

这一年,我完成了从超级个体到公司团队化转型。

2020年:

我在2019年末,花了一个月时间研究,定了2020年的关键战略:

我们的自有用户体量已初具规模,今天@粥左罗 +@粥左罗的好奇心 加起来有75万用户,没有花一分钱买流量,每一个用户都是因为我们的优质内容关注的。

因此,2020年我们要搭建出向上生长学院的核心课程体系,完善品类,同时音频课+线上训练营+线下公开课并行推进。

到今天,我们有12名正式员工,还有近10名长期兼职。2019年,我们团队完成了2倍的年收入增长,2020年我们会一起突破千万年收入。

以上就是我过去6年一个简单梳理的成长路径,你会发现:

我几乎平均每年给自己升级一次,迭代一次。

这样的迭代成长速度,绝对不是靠自然而然发生的,绝对不是按部就班的努力就可以做到的,一定是刻意经营,刻意规划。

这背后,其实是有一套方法论支撑。

有人经常问我,你为什么总是能在短短一年就完成一次很大的升级?

其实从我的角度来看,如果你能有意识的刻意以天为单位逼迫自己刻意成长,一年一点都不短,它足足有365天之久,365天可以做很多很多事。

但如果你不是这样,一年确实很短,因为你无非是在按部就班中,把一天重复了365次而已,你不会有质的飞跃。

03

学会成长再成长

个人爆发式成长是有一套模型的

李笑来有句话:学习学习再学习。

这句话并不是简单一个词重复三遍,而是指:先学习如何学习,再拼命学习。

我也有一句话:学会成长再成长。

这句话的意思是,先要学会如何成长,再拼命成长。

因为成长并非你有意愿就可以做到的,它像任何一门技能,是应该遵循科学训练方法的,你没有方法,事倍功半,无效努力很多;你有方法,事半功倍,每一份努力都有实打实的效果。

我上面讲述我的刻意成长之路,更多只是梳理出一份路径,每一步背后都有大量的方法依据、决策依据、经营方式等支撑,大多数又不像表面上看起来那么简单,但篇幅原因我无法一一道出。

整体上,我把成长这门学问梳理成一套课程,系统全面递进环环相扣。

这个课程分为5大模块,

我分别写一下课程说明:

第一模块:

解题之前选对题。

人生是一场解题之旅,纵然你解题能力很强,也常常因为选错了要解的题,而丧失很多发展机会。

这个模块的5节课,我会系统的讲完选择的逻辑和方法,如何设计备选,如何从备选中筛选,如何判断机会,并集中力量抓大放小,如何在有限的时间和资源下通过“放弃”来“得到”,如何在每一个选择上借势布局乘势而起,如何经营个人的发展动机,因为动机是一切力量的来源。

第二模块:

解锁人生更优解。

第一个模块,你真正学会了选题,这个模块就讲如何更好的解题。题定了,但不同的解法,收益可能差着十倍。

成长无止境,永远没有最优解,只有更优解。

这个模块的5节是系统的更优解策略,一切皆有成本,如何不求成本低但求高性价比,如何通过利他来最大的利己,如何规避伤人以规避伤己,个人成长也有安全战略,最重要的除了快速还有持续和稳健,如何多维的开发自己的潜能利用自己的资源,如何通过专注反而让自己四面开花,如果通过寻找变量,让自己持续有竞争力,没别的,因为世界变化太快。

第三模块:

透过现象看本质。

拨开迷雾,穿透表面,回归一切成长问题的本质:人人都想找到自己的正向增强回路,如何找到?如何真正让自己真正的高效而不是虚假繁荣?人都不是孤立的,在所有的组织和社会关系中,如何通过激励他人帮助自己,如果激励自己成就自己?如何让复利真正在现实中发生?我们都是被环境喂养的,不管是见识能力还是格局野心抑或是性格,这决定了我们的命运,优化自己的线上线下环境是持续一生的事,如何优化?

第四模块:

看见和相信共进。

因为看见,所以相信:

很多人经常会说,你那样做,是因为你知道那样行得通,因为看见,所以相信。这句话一点没毛病,很多人不敢全力以赴,就是因为他看不清自己在一件事上努力投入一两年是否真的有收获,怕努力被辜负。因为看不见所以不相信,因为不相信,所以行动打折。

因为相信,所以看见:

马云说,错,人生是不确定的,因为相信,所以看见。这句话也一点没毛病,如果你不相信,注定就不会发生,因为不相信,你便不会按它会发生需要的做法全力投入,所以它就真的不会发生。

这个模块我们要讲的是,看见和相信实际是应该齐头并进的。

凡事先开局,不开局,永远不得终局,开局可以不好,但要开,因为凡事靠迭代;

所有判断,如果用静态视角去看,就看不见,看不全,所以我们要有动态的视角;

任何迭代,都需要时间,看见的越多越全,就越有信心,也就越有耐心;

而凡事有周期,周期是成功者的敌人,因为纵观历史,纵观各领域发展,没有人能持续跨越周期,各领风骚三五年而已,周期是普通人的朋友,因为变化即新机,永远伺机而动;

在这条路上,少以交易的心态做事,更多以投资的心态做积累,持续积累,必有爆发式输出的良机。

第五模块:

个人发展靠经营。

非常感谢我的第一份新媒体工作是在一家创投媒体,在那里工作一年半,我见过太多企业的生生死死,见识了商业的力量,有了商业经营的思维。

这个世界上,没有人比玩商业的人更懂得做选择、抓机会、运作资源、实现增长,于是,我一直认为,一个人应该像企业家经营企业一样经营自己的成长,经营自己的一生。

而这两者,又是何其的相像:

企业需要研究市场,一个人又何尝不是一个明码标价的产品,又何尝不需要研究如何把自己更好的推向市场?

企业需要研究品牌,因为品牌是最无形却又最值钱的资产,个人又何尝不是?

企业需要在各个产品线推自己的代表性产品,个人在发展的每一个阶段,又何尝不需要作品来外化自己的能力?

个人的能力除了做事外化,写作也是个好办法,拥有写作能力,可以把你任何的技能、经验、认知、观点、思想封装成内容产品,而这又是最有复利的事情,好消息是,我们不是文学创作,人人都能学会个人表达式的写作;

企业要想活下来,必须打赢一场一场的硬仗,而非纸上谈兵只在家里写商业计划,三流的计划一流的执行,也比一流的计划三流的执行好,个人何尝不是这样?只有在战场上赢过的人才能持续赢下去。

04

关于这门课其它说明

第一:

6个月

这门课从2019年8月份开始立项写作,整整写了6个月,我从2017年开始做课程,三年做过的课程,一只手可以数得过来。

不管这几年知识付费如何火爆,我都没有因此草率的出过任何一门课,这是品牌思维也是作品思维,我可以少出,但出的每一个课都有一个最高级的要求:

用户听了这个课,会不会期待我的下一门课?

这是口碑和信任,这个只能靠高质量来做到,所以我一字一句一节一课耐心打磨了半年时间,上架时间一拖再拖,只为给你最大的放心:

闭着眼睛买我的课,不会失望。

第二:

6年

虽然课程是从2019年开始写,但关于如何成长,我却整整思考了6年,沉淀了6年,一边探索,一边指导自己的实践。我一直想像这门课,我一直想写这样一本书一门课,一直觉得还不够成熟,直到2019年我尝试梳理,发现它成体系了,时机来了。

我只列完了目录,就联系了出版社的老师来我办公室讨论,他们当即决定要好好出一本书,前段时间我初稿完成,敲定了这本书将在今年6月上市。

第三:

实用

知识付费爆发后,关于成长思维认知的课太多太多了。