“信息网络环境下的表演权”,相信这个充满着歧义的概念对于熟悉音乐版权行业的朋友们应该不会陌生,因为它就出现在中国音乐著作权协会的会员合同中。令人疑惑的是,这个概念夹杂了“信息网络环境”与“表演权”两个概念,似乎与信息网络传播权和表演权两种权利相关。这不免让笔者对“信息网络传播权”与“表演权”的关系产生困惑。这样的困惑尤其体现在涉及网络翻唱的场合。网络翻唱的传播是否需要同时获得表演权与信息网络传播权的许可,还是仅需获得信息网络传播权的许可,是笔者研究这一问题的出发点。

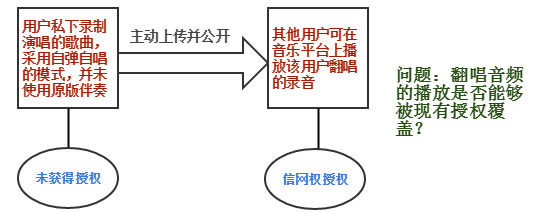

为简化研究,笔者在此对拟探讨行为模式简要画了如下示意图。要点如下:首先,由用户私下演唱并录制,录制以自弹自唱的形式完成,并未使用原版录音或伴奏,由此便无需探讨对原版录音的使用可能存在的表演者权、录音制作者权的问题。其次,由用户将录制的音频上传到音乐平台并公开,使其他用户可以通过在线串流的方式收听用户上传的翻唱录音。而问题的核心点在于:平台获得了词曲著作权人的信息网络传播权授权,但并未获得表演权授权,那么这个时候,平台是否有义务在权利人发出合格的通知之后,对用户的翻唱录音进行下架呢?

对这个问题进行探讨的前提,是厘清信息网络传播权和表演权两个概念的区别,为此,我们需要首先从《著作权法》的相关定义及立法背景文件中寻找依据。

根据我国现行《著作权法》的规定,“表演权”,即“公开表演作品,以及用各种手段公开播送作品的表演的权利”。“公开表演”对应现场表演,而“用各种手段公开播送作品的表演”则对应机械表演。“信息网络传播权”即“以有线或者无线方式向公众提供作品,使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利”。广义的信息网络传播权也包括表演者、录音录像制作者享有的“许可他人通过信息网络向公众传播”的权利,因为这些权利从规制的行为方式上看,与“信息网络传播权”具有一致性。“信息网络传播权”是我国2001年《著作权法》修订新增的权利,根据《全国人大法律委员会关于审议结果的报告》[1],增设该权利的主要原因在于“保护著作权人在计算机网络传播中的合法权益”。此外,履行1996年通过的《世界知识产权版权条约》的相关义务也是我国《著作权法》增设“信息网络传播权”的重要原因之一。根据该条约制定的背景信息,“信息网络传播权”规制的行为与传统传播行为最大的不同之处在于:传统的向公众传播行为是否完结取决于传播方,传播方完成传送行为是传播行为受到规制的前提;信息网络传播行为的完结与是否存在真实的传送行为无关,只要将作品置于公开环境中,即使没有发生实际传播,也需受到规制。[2]

由于信息网络传播行为与传统传播行为之间的差异性,我们似乎很难将“表演权”规制的“各种手段”理解为涵盖了信网传播的手段。从这个角度看,网络翻唱似乎无法纳入到机械表演中,也的确不存在面对公众的现场表演,似乎很难用“表演权”去规制。而信息网络传播权解决了作品、表演、录音录像制品的信息网络传播问题,因此,用信息网络传播权行为规制网络翻唱就似乎成为唯一的选择了。然而,信息网络传播权真的能覆盖到新的翻唱行为吗?

如上文所指出的,仅从“表演权”的定义本身出发,翻唱行为似乎无需获得词曲作者的表演权授权,但若真如此,就会陷入奇怪的逻辑误区,且这种过分扩张信息网络传播权适用范围的方式也无疑会对著作权人的其他权利造成致命的冲击。

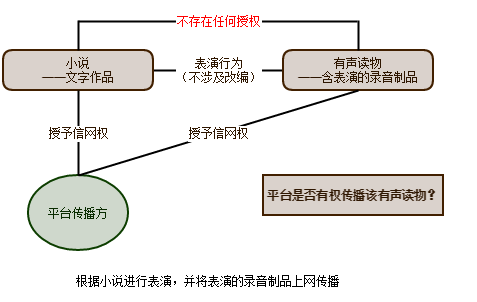

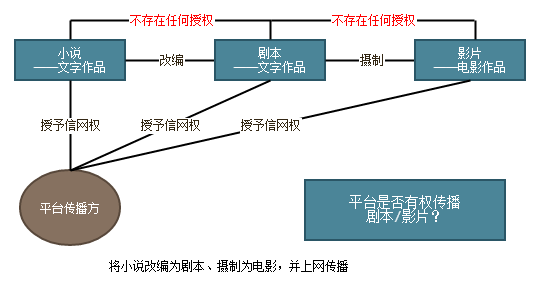

下面我们先撇开翻唱,试举两种其他情况进行说明:一是将小说改编、摄制成电影并通过信息网络进行传播,二是将文字作品录制成有声读物录音制品并通过信息网络进行传播。我们先探讨一下平台仅获得信网权的情况。

在上述两种情况中,平台方为传播最终成形的制品/作品,都从制品/作品的权利人及其上游权利人处一一获得了信息网络传播权的授权,但显然不能认为平台方当然地获得了传播作品/制品的权利。因为著作权人有权控制衍生作品的创作、制作,未经在先权利人许可而生产的衍生作品、制品,虽能享有《著作权法》保护,却无权进行传播。上述控制衍生作品创作、制作的权利,所对应的分别为表演权、改编权和摄制权。如平台在相应演绎主体未能获得授权的情况下,便有权对衍生作品/制品进行传播,将从根本上否定著作权人对衍生作品/制品创作的控制权,并与著作权法保护权利的价值产生正面冲突。

细心的读者可能会问,既然平台传播方对最终成形的作品/制品的传输方式是信网传播,而最终成形的作品/制品中所包含的独创性体现为其本身的独创性和在先作品的独创性,既然平台已经针对衍生作品/制品及其所有在先存在的原作品均获得了信网权授权,难道不理应享有传播的权利吗?笔者在此必须指出,上述解读看似有理,实则偷换概念,尤其是未能正确区分“针对原作品本身的授权”和“针对根据原作品制作的衍生作品/制品的授权”这两个概念。

我国《著作权法》与衍生作品/制品相关的规定中,与上图所涉权利行使相关的条款包括:“改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品,其著作权由改编、翻译、注释、整理人享有,但行使著作权时不得侵犯原作品的著作权”、“被许可人复制、发行、通过信息网络向公众传播录音录像制品,还应当取得著作权人、表演者许可,并支付报酬”等。对上述条款的正确解读是:在使用“改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品”时,需要获得原作品著作权人针对“改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品”的许可;在通过信息网络传播录音录像制品时,需要取得著作权人、表演者针对“录音录像制品”的信息网络传播的许可。之所以如此,是因为衍生作品/制品本身存在多个著作权。对于这一问题,浙江高院在章金元、章金云等与浙江绍剧艺术研究院著作权权属、侵权纠纷二审民事判决书中就曾精辟地指出:“在考量涉及演绎作品的侵权案件时,应准确的甄别相关作品表达元素,作出恰如其分的认定。通常,演绎作品的表达元素由两部分构成:已有作品的表达元素和新创作的表达元素。因此,在演绎作品中,至少存在两个著作权:一是已有作品的著作权,二是进行演绎创作作品本身的著作权。”[3]无独有偶,在“大头儿子案”中,法院也对演绎作品著作权人“在行使演绎作品著作权时不得侵害原作品的著作权”的含义做出了阐释,“具体而言,演绎作品应当标明从何作品演绎而来,标明原作者名称,不得侵害原作者的其他人身权;在行使财产权时,需要取得原作品著作权人的许可”。[4]上述案例均鲜明地指出,已有作品著作权人对衍生作品/制品的传播享有控制权。可想而知的是,如果衍生作品/制品的制作本身未获得著作权人的许可,著作权人几乎不可能同意衍生作品/制品的传播行为。

回到上面讨论的情况,既然有声读物的创作未经许可,平台传播方从小说作者处获得的信息网络传播权许可不可能覆盖到对有声读物的信网传播行为;既然剧本的改编、影片的摄制均未获得小说版权方的授权,也无法认定小说版权方对平台的信网传播授权能够覆盖到对根据小说改编、摄制的影片的信网传播的授权。同理,在含有表演的翻唱音频被上传到网络平台时,即便网络平台事先获得了词曲作者信息网络传播权的授权,该授权同样无法覆盖到新的翻唱行为。对于整个授权链条的完整性而言,词曲著作权人作出对“表演行为”的授权至关重要,只有经过合法授权的表演,才能够享有传播利益。

既然表演行为对翻唱不可或缺,接下来要研究的问题便自然转向这种行为所对应的授权,而此处的授权权利在笔者看来,有且仅有可能是“表演权”。

通常认为,邻接权的权利范围受制于著作权的权利范围。在陈少华与音著协著作权纠纷中,法院就指出:“表演者权是表演者获得著作权人的许可以后才产生的权利,表演者权受到表演权的限制。表演者对作品的表演是著作权人与表演者之间的一种著作权使用许可法律关系”。[5]由此可见,翻唱用户的表演者权如欲受到完整保护,从词曲著作权人处获得许可就是不可或缺的。而由于表演者权受到表演权的限制,这一许可便也只能是表演权的许可。

事实上,一些法院的判决也体现出对上述观点的认同。如在“死了都不卖”著作权侵权纠纷中,法院就认定“被告王蓓未经原告许可将该作品当作自己的作品许可第一被告组织演唱后在网络上传播,构成对原告文字作品的署名权、修改权、表演权、信息网络传播权、获得报酬权的侵犯”。[6]

表演权的无法绕开,也与合理使用和法定许可无适用余地有关。据笔者所知,有观点认为网络翻唱可以纳入“免费表演”的合理使用,或者“制作录音制品”的法定许可,但这样的观点在目前《著作权法》的规定下,显然是站不住脚的。

先来看“免费表演”的合理使用,即“免费表演已经发表的作品,该表演未向公众收取费用,也未向表演者支付报酬”的情形。首先,如果网络翻唱可以适用上述合理使用,则这里的“免费表演”就必须可以包括机械表演。我们知道,对于商业性营业场所通过机械表演方式播放音乐的情形,词曲作者是有许可及获酬权的,而这样的表演完全符合“未向公众收取费用”且“未向表演者支付报酬”的条件,但却无法纳入免费表演的范畴。从逻辑合理性的角度出发,只有两种情况能够解释上述情形:一是合理使用条款中的“免费表演”不包含机械表演,二是“免费”的界定要限缩,如果可以从免费表演中附带的获得商业利益,也难以被界定为免费表演。音著协与人人乐商业有限公司著作权纠纷的审理法院即采取后一种观点,指出“人人乐公司在其经营场所将涉案音乐作品作为背景音乐,是一种间接获利的商业性使用行为,理应支付费用。”[7]无论采用上述何种解释,对于具有商业性目的的平台,都难以界定为构成合理使用。

再来看“制作录音制品”的法定许可。根据《著作权法》第40条的规定,“录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品,可以不经著作权人许可,但应当按照规定支付报酬;著作权人声明不许使用的不得使用”。应当指出,该条规定是保障防止唱片业垄断、促进音乐作品传播的重要规定,但其具有严格的适用条件,笔者在此挑几个条件说说。首先,根据我国目前的司法案例,制作录音制品的法定许可未必能适用于网络发表的歌曲,如在《爱与痛的边缘》著作权侵权纠纷中,深圳中院就指出应当将该条规定的“录音制品”理解为记录声音的有形物质载体,而网络传播EP的过程中并不产生有形载体,因此不能适用法定许可。[8]其次,即便将上述法定许可延伸适用于网络领域,从行为方式一致性角度出发,该法定许可也只能涵盖到与线下发行类似的提供下载行为,无法涵盖到与线下表演类似的串流行为。最后,该条可通过词曲著作权人声明的方式排除适用,并不是真正的法定许可。

综上,既然法定许可与合理使用都站不住脚,唯有获取表演权的许可才是王道。

通过层层理清网络翻唱录音传播所需获得的授权,我们可以看到“表演权”的不可或缺,此时我们便不得不正视“模糊的权利边界”部分所提出的“表演权”本身无法覆盖通过网络传播表演行为的缺陷了。笔者认为,这个问题并非不可解决,毕竟“用各种手段公开播送”从字面含义看,具有很强的前瞻性和包容性,而且是否“公开表演”,本身也需结合后续的传播方式来进行反推。表演权与信息网络传播权的区分,应当着眼于是否存在表演行为。就像对文字作品的信网权授予只限于对文字作品本身的传播一样,对音乐作品信网权的授予也不可能覆盖到新的表演行为。

于是乎,“信息网络环境下的表演权”这几个原本令人迷惑不解的大字,突然变得意义鲜明。不管这样的解读是否符合音著协拟定会员合同的本意,笔者只想在此说一句,网络翻唱者们,请认真对待“信息网络环境下的表演权”!

注释:

[1] 参见顾昂然:“全国人大法律委员会关于《中华人民共和国著作权法修正案(草案)》审议结果的报告--2001年10月22日在第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议上”。

[2] 参见胡云红:“试论我国著作权法中信息网络传播权之界定”,《科技与法律》2010年第3期。

[3] 章金元、章金云等与浙江绍剧艺术研究院著作权权属、侵权纠纷二审民事判决书,浙江省高级人民法院(2014)浙知终字第100号。

[4] 杭州大头儿子文化发展有限公司与央视动画有限公司著作权权属、侵权纠纷二审民事判决书,杭州市中级人民法院(2015)浙杭知终字第358号。

[5] 陈少华与中青网络家园(武汉)有限公司易通店一案二审民事判决书,湖北省高级人民法院(2009)鄂民三终字第6号。

[6] 王蓓与龚凯杰一案一审民事判决书,上海市浦东新区人民法院(2007)浦民三(知)初字第120号。

[7] 成都市人人乐商业有限公司与中国音乐著作权协会著作权侵权纠纷二审民事判决书, 四川省高级人民法院(2010)川民终字第104号。

[8] 孙青与深圳书城南山城实业有限公司、广东威扬文化传播有限公司、广东嘉应音像出版有限公司著作权权属、侵权纠纷二审民事判决书,深圳市中级人民法院(2014)深中法知民终字第421号。

(本文为授权发布,未经许可不得转载)