最近网上有一个讨论,就是在朋友圈里晒书到底“装”吗?表面上看似乎又是一个公说公有理、婆说婆有理的争论,实际上,这是朋友圈的鄙视链再一次发挥作用了,只是这次的主角是“书”。

在书之前,舆论也曾讨论过晒包、晒自拍、晒美食等到底low不low,那时晒书还是属于相对“高端”的行为。可任何行为,一旦成为大众化行为,随之的命运就是跌落神坛了,晒书就是如此。

那么发展至今,朋友圈的鄙视链究竟呈现出怎样的局面?谁位于鄙视链的底端,谁又位于鄙视链的最顶端?我们不妨把朋友圈的鄙视链分为7级,做一个普遍性的说明。

早前有篇爆款文是某某人关于马克龙的分析,没有任何信息源头的鬼话连篇,却收获了10万+,并被疯狂转发。点开这些文章,除了内容和逻辑秀下限外,内文的装饰往往也非常“土”,图片不居中,内文大红大紫,生怕别人不知道他没什么审美。

我们的七大姑八大姨转发类似文章还有些情有可原,可有些年轻人不读书,看到类似马克龙的谣言脑子就高潮,还非得转发到朋友圈里要别人一起high,这分明是告诉众人:我如此无知,快来鄙视我。很好,我们就满足他。

把朋友圈当做经营场所,也不是不可以,现在经济不景气赚钱不容易,大家还是能够理解的。不过,你是否见过这样的微商和代购? 一天到晚连轴转,每隔两三个小时就开始发各种购物链接;贩卖各种面膜、保健品,一看那推介语你就知道这十有八九是假货和虚假宣传。

朋友圈就是个剧场,人家刷朋友圈就是想看戏,结果,一不留神就刷出广告,这不跟以前的广告中插播电视剧一样惹人烦吗? 何况,你这广告一点格调都没有,跟四线卫视里卖壮阳药一个德性,没有让你在鄙视链里垫底,也算是宽容的了。

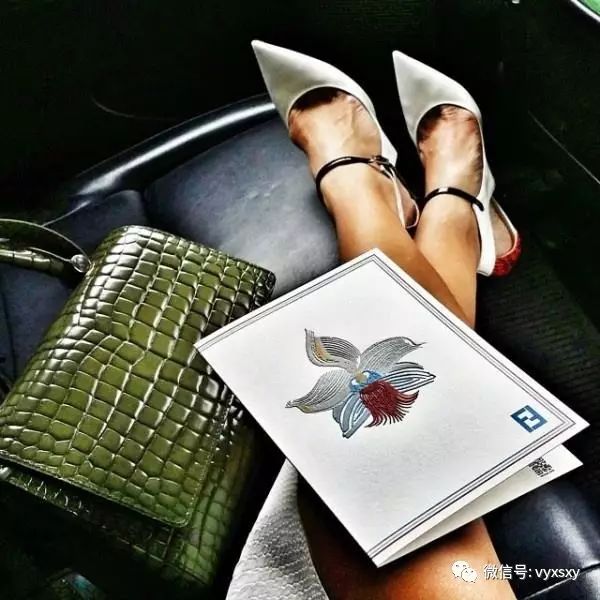

有一种晒包,叫郭美美式晒包,就是我买了个包,然后昭告天下,我买了个包啦。意图很明显,既想炫富,更想在心理上和气势上压过对方:怎么样,羡慕吧!有一种晒吃,叫穿山甲公子式晒吃,我吃了个饭,后面要云淡风轻补上,跟某某领导吃的,或者没想到XX名。

人们对这种低级式的炫富,态度上有一个转变。一开始是羡慕居多,随后效仿的人就多了起来。就像朋友圈里老是有人发照片,但图文严重不匹配,文字里说“今天好累啊”,配图却是手握方向盘,方向盘上有着醒目的凯迪拉克标志;文字里说“今天去做了指甲,颜色好看吗”,配图的确是美甲了,但有一个崭新的不知道几克拉的钻戒……

人们天天在朋友圈里受这样的刺激,很快就发现其中的套路,还形成了免疫效果,非但没有被炫富者气势上压倒,反倒心理上占据主动地位——郭美美的下场在等着你哩。

自拍本应是真实的,可在朋友圈里,我们看到的都是经过处理过的真实——接近于虚假。人们总是幻想自己是完美的,美颜相机是最不费力、也最虚无的一种实现途径,于是很多人乐此不疲。

美国密歇根州一所大学评出2013年最应该被弃用的“烦人词汇”,“自拍”得分最高。参与词汇评选的戴维·克里格描述“自拍”时说,“把智能手机拿开吧,没人会看你”。

不用P得太用力,没人会看你,看到了也会翻白眼的。

舆论里讨论的晒书,大概就位于这个层次。作为一个每周保持至少20万字阅读量的人,笔者兴许还是有一定资格谈论这个话题的。就像笔者,几乎不晒书,很简单,对于真正大量阅读的人来说,能够触动他在朋友圈发表下抒情和议论的书籍,很少很少。只有不怎么读书的人,才会读一篇《读者》文章都会有“洗心革面”的“觉悟”,看了一部三流小说,就把它奉为经典之作。

网上有许多类似于如何在朋友圈里优雅地晒书的攻略,比如书要和咖啡搭配,比如要注意构图,要注意光影。其结果是,朋友圈里流行的晒书,都有着一股浓浓的日式性冷淡风,看到这样的图片,我们基本可以猜到图片以外的情形,拍完照片把书一扔,好像你永远不会再翻阅它了。