不得不说,很多国外的所谓教育理念到了咱中国都变了味儿,比如从小在批评声中长大的家长现如今都纷纷“改邪归正”,成了表扬式教育的忠实拥趸,动不动就夸上一句:“孩子你真棒!”

而真正的批评,不知道从什么时候开始,反而成了育儿的禁忌之地。

前几天,我有个同事在商场里说了娃两句,立即被朋友制止:你别批评孩子,万一给娃、给家庭造成了不良影响呢?

顺带还举了最近发生的两个例子:

“熊孩子”被批评横卧道路中央欲轻生。

还有个男孩因作业被妈妈批评,奶奶心疼地要带娃离家出走。

因为被批评离家出走、闹情绪的孩子可不止这两个,网上一搜一大把。这种新闻看多了反叫父母们不知道该咋做父母了——怕刺激娃,怕娃受不了,就不批评了?

当然不是!

多表扬让娃更有信心固然好,但在原则问题上一定还是要坚定立场,该批评的就得批。否则,孩子错了还各种表扬,那就是一场“皇帝的新衣”,是错误的引导。

而且在我看来,如果孩子因为一两句批评就各种折腾,最重要的原因,不在于批评,而在于家长不知道该怎么做有效批评,既能让孩子意识到错误,还不会留有情绪问题。

批评,这事儿人人都会。毕竟,指出别人的错误、评论他人几句,这事儿太容易了。可难的是,让对方能心悦诚服地接受你的批评,还能愿意改正。

其实在美国,父母们也不是不整天都在夸孩子啊!

“什么是好的亲子关系?”

“我想把他视为我的合伙人。”

这可能是我最近听到过的最好的回答,很多家长会抱怨“为什么我说什么孩子都不听”,其实我想反问:“他凭什么要听你的呢?到底你身上哪一点吸引他愿意这么做?”

除了因为你人高马大,他尚且弱不禁风,打架打不过你之外,还有其他有说服力一点儿的理由值得让他相信你吗?

更何况,你面对的是一个认知、情感、体能还没有发展完全的孩子,你说的逻辑道理他根本就听不懂。这时候该怎么办?

只有一个办法:搞好“关系”。

这是我从师多年的深切感受。每当我接管一个新班,很难管住熊孩子时,我最常用的手法就是变一个小魔术。

事实证明,这个小心机相当有效,看完魔术后,大家马上就服帖了。接下来孩子们就会像跟屁虫一样跟在我后面,说啥都听。

在建立关系上,你也需要有一个属于自己的绝招,先让孩子崇拜你、喜欢你、信任你,毕竟孩子只会相信自己愿意相信的人。

再举个栗子。

有一年我在国内参加乡村教育改革活动,在课堂上听到了一个老师的困惑。

他班里有个小男生,非常聪明,就是不听课不爱学习。其他老师会让他罚站,他觉得这种惩罚没有任何作用,但自己也没有更好的办法。

我问他:“你和他关系怎么样?”

老师说:“我是他班主任,我可能是和他关系最好的人了。在我课上他听得很认真,但是我只教语文,其他课都不听也不行呀。语文成绩其实也没有多好,但是比起数学英语好很多。我真的很想帮帮他。”

我又问:“你觉得孩子在哪方面有天赋?”

老师想都没想:“音乐!那孩子唱歌很好听,还会偷偷写一些歌唱给我听。这孩子其实也挺可怜的,父母都在城市里打工,他们家有一个亲戚管他,偶尔也会揍他,但是反而让他更加逆反了。”

我说:“这么听下来你是唯一能改变他的人了,因为你是和他关系最紧密的人。我这里有个办法建议你试一试。”

惊喜的是,在实践了我的方法后,孩子真的开始认真学习了,并且短时间内成绩就有明显进步。老师后来还特意打电话感谢我。

说到这里,大家可能好奇了,我给老师支了什么招呢?

其实,很简单,就是谈话。

我和那位老师说:“你可以坦诚沟通两件事情:

第一,老师看到了你的音乐天赋,但是如果想要让更多人看到这个天赋,必须要跨过一些坎儿,才可能走出大山,让别人知道。

我知道,你会问数学好英语好和音乐有啥关系?其实就是没有关系。但是没有办法,这就是其中一个坎,如果考试过不去,你就走不出去,你就没法让更多人听到你的音乐,当然你可以自己做选择,到底愿意为你自己的梦想牺牲多少。

第二,我是你的班主任,是学校员工,要接受学校的考核。学校对班级成绩是有要求的,如果没有达标,老师可能就没法一直待在这里陪着你。

老师真的挺喜欢你的,不过老师也尊重你自己的选择。”

后来老师告诉我,他和孩子说的时候,自己和孩子都哭得稀里哗啦,抱在一起。但那天之后,孩子真的像换了一个人一样。

我们总说亲子之间关系是1,有关系才能让后面的一串代表着教育、批评等等的0变得有意义,而关系可以有多重要,这可能是目前我遇到过最有说服力的例子了。

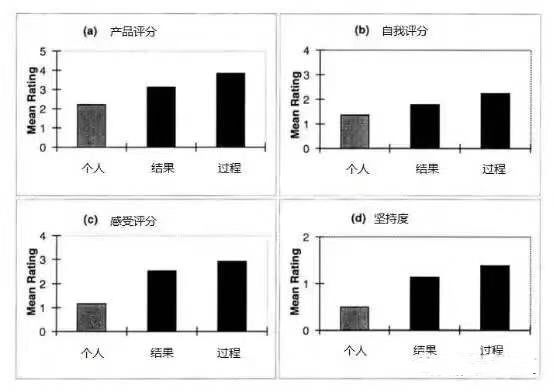

学术界有一个实验,测试者想要知道不同批评方式,对孩子的行为有什么影响。他们对幼儿园67个孩子做了情景模拟实验,设定被测试的孩子犯了错误或者失败,老师做出不同的反应。

第一种情况:个人批评,比如“我对你很失望”

第二种情况:结果批评,比如“这样做事不对的,因为……”

第三种情况:过程批评,比如“你或许可以想出其他更好的方法来做这件事情”

实验结束后,让孩子对模拟情景的经历按照四个维度进行打分。四个维度如下:

产品评分(为自己做的事情打分);

自我评分(自己的表现如何);

感受(得到反馈的心情);

坚持度(会继续做/完善这件事吗)。

下面是三种批评后的评分结果对比:

不难发现,如果上升到针对个人的批评甚至人身攻击,结果是最糟糕的。但如果批评是针对过程的(俗称“对事不对人”),比如相信孩子能够想出更好的办法,或者直接为他提供可替代的选择,就可以让孩子的坚持度提高2倍。

因此与表扬一样,批评同样需要针对过程,相信他能做出别的选择,或者给他提供可替代的方案。

想象一个情境:一桌人都在吃饭,吃到一半,一个2岁多的孩子坐在宝宝椅子上,开始不耐烦地用筷子敲碗,你该怎么办?

首先你要知道,孩子能够“给你面子”,半程都没有发出什么声音已经是奇迹了。宝宝不耐烦了,想要玩是很正常的需求。希望他能继续安静下去是成人的需求,但这已经超出一个2岁孩子能够做的极限。

因此你要做的不是批评他或者阻止他,而是为他找到替代方案,让你们可以继续安静吃下去:

第一种:让他玩一些安全又不会发出声音的东西,比如吸管。

第二种:带他出去溜一圈,去别的地方制造声音。

第三种:找一些他能够研究很久的东西,比如一面镜子,一团橡皮泥等等。

类似的事情还有很多。

比如孩子很容易发脾气怎么办?

你的目标不是让他不发脾气,而是用一种你能够接受的方式帮助他发泄。比如打沙袋,用颜色标示情绪都可以。给他可以选择的方式,行为转移,比阻止和批评本身重要得多。

特别提醒,“最好的批评可能是没有批评”这句话的意思,并不是说就不用批评孩子了,而是你该全局地反思下是不是针对某个特定的行为,批评得过于频繁了。

我发现家长们总是特别容易聚焦孩子那么几个负面的行为,反反复复地去纠结。有时候我光听他们说都觉得烦。遇到这种时候,父母往往需要后撤一步,逼迫自己有一个全局的视角,你会发现其实孩子并没那么糟糕。