1949年,他起草了新中国第一个文物法令,此后成为新中国一系列文物法规制定的主要参与者和执笔人,被誉为“文物一支笔”;在“文革”中,他不顾安危上书中央,执笔起草中共中央保护文物图书的文件;改革开放年代,他起草新中国第一部《文物保护法》,坚持文物工作“保护为主”;21世纪以来,面对房地产开发浪潮,在古城存废的历史关头,他更是与“推土机”抗争,全力加速了我国历史文化名城保护的立法进程。他,就是被誉为文博界“国宝”的谢辰生先生。

文物事业早已融入了他的生命,可以说,谢辰生先生是新中国70年文物工作的历史见证人,更是推动文物保护事业发展最为坚实、坚韧的力量。正如与他相知相交超过半世纪的史学家金冲及先生所言:“在郑振铎、王冶秋两位前辈之后,人们称辰生同志为‘祖国文物的守护人’,他当之无愧。”

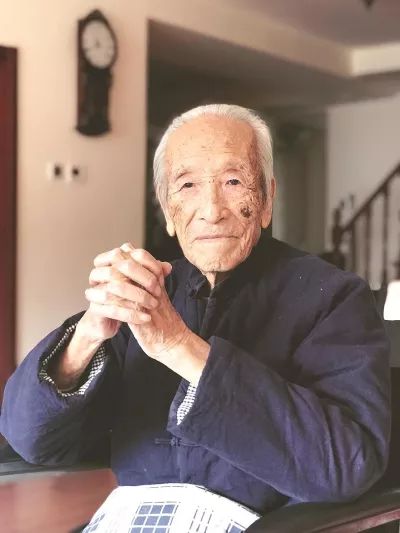

(谢辰生接受本报记者专访。李扬摄)

1922年生于北京,祖籍江苏武进,著名文物专家。20世纪40年代起任郑振铎业务秘书,开始从事文物保护工作。新中国成立后,就职于国家文物局负责政策法规的制定和起草工作,起草中国第一个文物法令,主持起草1961年《国务院文物保护管理暂行条例》、1982年《中华人民共和国文物保护法》等法律法规。他推动设立“文化遗产日”,力促《历史文化名城名镇名村保护条例》出台。现任中国文物学会特邀学术专家、国家历史文化名城专家委员会委员。

花白的头发,清癯的面庞,身着藏蓝色中式对襟袄,在冬日阳光的映衬下,96岁高龄的谢辰生先生散发着一种柔和而安详的气息。

近两年,谢老的视力开始衰退,但耳力依然很好,思维也十分清晰。谢老的女儿告诉记者,去年上半年谢老还曾到外地参加会议,6月做了肝囊肿微创手术,经过半年休养,状态逐渐恢复。就在不久前,他还冒着严寒,出席了一个有关历史文化街区保护的会议,这着实令人钦佩。

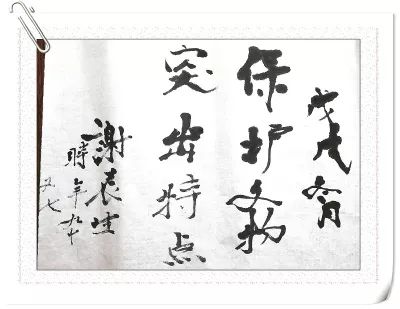

谢辰生寄语:“保护文物,突出特点”。谢老说,突出特点就是要按照文物原先的样子去保护。(除署名外,均资料照片)

事实上,谢老在71岁那年就被确诊膀胱癌,后转移成肺癌,但是20多年来,他没有向疾病屈服,还学会了与肿瘤“和平共处”。手术、化疗,出了院继续奔走、写信、开会、考察……这种状态差不多持续到95岁。

记者问谢老:“是什么动力让您对文物事业始终全身心地投入?”

谢老不假思索地答道:“因为我这一辈子在搞保护文物啊!这是我应该尽的责任。”语气和缓,却清晰有力。

“平生只做一件事”的谢辰生先生,从何时开始与文物结缘?这要从1946年说起。那一年,24岁的谢辰生跟随大哥、史学家谢国桢来到上海,为北方大学购书,文物专家徐森玉设宴款待。席间,郑振铎先生谈及自己手头工作繁多,急需人手协助,徐森玉当即就把谢辰生推荐给郑振铎,商定第二天就投入工作,协助郑振铎进行战时文物的清理工作,并参与徐森玉主持的《中国甲午以后流入日本之文物目录》编制。自小就喜欢文史和文物的谢辰生抓住了这难得的机遇,由此,正式走上了文物研究之路。

新中国成立后,1949年11月,郑振铎被任命为中央文化部文物局局长赴京上任,他把自己的秘书谢辰生叫来北京,说:“你搞文保工作吧,这事比研究更重要。”当时,谢辰生一心想走研究之路,郑振铎说:“文物的保护是第一位的,没有保护就没有研究。”

郑振铎还告诉他:“一定要把保护搞好,把政策搞好。”这些话仿佛是照亮前路的明灯,谢辰生牢牢记在了心中,“是郑振铎先生给我这辈子定在了文物事业上。到现在为止,我也是在执行他交给我的任务。”

郑振铎交给他的第一个任务,就是起草新中国最早的一批文物保护法令。 “现在最要紧的问题是斩断魔爪,不能再让文物大量外流。”郑振铎如是说。

年轻的谢辰生最初对文物法规一无所知,郑振铎手把手教他,将大量古今中外的材料交给他参考,告诉他法律的精神是什么。就这样,在郑振铎、王冶秋、裴文中等人的指导和帮助下,谢辰生开始起草新中国第一批文物保护的政令法规。

1950年5月24日,中央人民政府政务院颁布了《禁止珍贵文物图书出口暂行办法》《古文化遗址及古墓葬之调查发掘暂行办法》《关于保护古文物建筑的指示》等第一批保护文物的法规。法令颁布后,文物大规模外流的情况很快得到遏制。这标志着过去听任中国珍贵文物大量外流的时代结束了,近代以来中国文物被破坏、被盗掘、被走私的历史结束了。

谢老回忆道,中国历史上从未有过的由国家进行的大规模文物保护管理和考古发掘工作开始展开了。

1953年,中国开始进行第一个五年计划,为了配合基本建设,这年10月,政务院下发了由郑振铎亲自起草的《关于在基本建设工程中保护历史及革命文物的指示》;1956年,又下发了由谢辰生起草的《关于在农业生产建设中保护文物的通知》。

随着建设的发展,国家进一步提出“既对文物保护有利,又对基本建设有利”和“重点保护,重点发掘”方针。谢老回忆说,1954年对北海团城的保护,是执行这一方针最好的例证。当时,北京市在拓宽马路的计划中,要拆掉有着800年历史的北海团城,郑振铎先生坚决反对,梁思成也写信给周恩来总理表示反对。1954年夏天的一个下午,周总理突访团城实地考察,在团城足足坐了两个小时,最后说:“拓宽马路是可以的,但是不能拆团城。”总理最终决定将一街之隔的国务院的围墙向南退了20米,保住了团城。

1956年,关于是否拆除北京城墙的争论很激烈,谢辰生和罗哲文都坚决反对拆城墙,他们被称作“城墙派”。谢辰生主张,“凡是可拆可不拆、或非在今天就拆不可的东西,应‘刀下留人’,多展开讨论,甚至多留几天、或几年再动手。”甚至在辩论中,他提出“宁可多保,不使错拆”。

为此,谢辰生执笔起草了文化部建议国务院保护北京城墙和西安城墙的报告,尽管北京城墙没保住,成为他至今的遗憾,但所幸却保住了西安城墙。1961年,国务院公布的第一批全国重点文物保护单位名单中,西安城墙赫然在列。

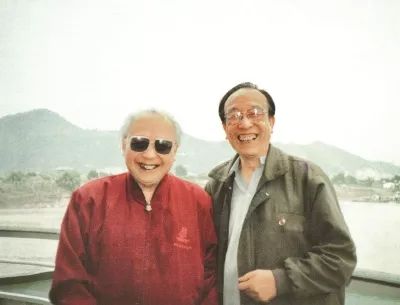

谢辰生陪同全国政协原副主席钱伟长(左)考察三峡文物保护。

“为什么要保护文物?文物是民族文化的载体,对一个国家和民族来说,历史是根,文化是魂啊。一件文物一旦被拆毁了,依附在其上的珍贵价值也就不复存在了。我们怎么能让自己的国家民族断根丢魂?”谢先生说道。

有人说,谢辰生的人生经历就是半部新中国文物保护立法史,这话一点都不为过。新中国第一批保护文物的法规、第一部《中华人民共和国文物保护法》,以及改革开放以来许多文物工作的法令条例,几乎都是他参加起草或主要起草的。

“法律条文应该是硬邦邦的,是结论不是讨论,不能有太灵活或者不严谨的表述。今后《文物保护法》的修订,只能从严,不能从宽,这个原则必须长期坚持。”这是谢老从事文物立法数十载所总结的深刻洞见。

上世纪50年代末,“大跃进”高潮过后,为了纠正过往的偏差,迫切需要一部全面系统的法律。因此文物局开始起草《文物保护管理暂行条例》,由谢辰生执笔,前后写了11稿,历时一年多,终于在1960年11月17日由国务院全体会议通过。《条例》第一条就明确规定,“一切具有历史、艺术、科学价值的文物,都由国家保护。”

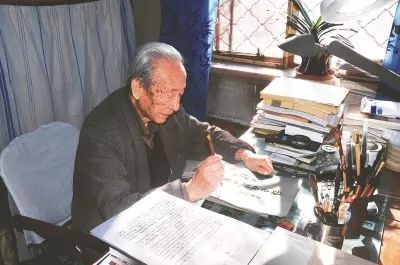

2013年初冬,谢辰生在北京安贞里家中。他思维敏捷,对文物的热情始终如一。吴澍摄

《条例》还第一次提出“全国重点文物保护单位”的概念。谢老至今还记得在国务院全体会议讨论通过第一批全国文保单位时的一段小插曲。当时,会议由陈毅副总理主持,陈毅看到文件后突然站起来说:“这个会议,我不能主持”,“我们是五千年文明古国,那么多文物,你们提出才保护180处全国重点文物,这不行。”工作人员赶快告诉他,这只是第一批,还有第二、第三批,还有省级、县级文保单位。陈毅一听,说“这可以”,才坐下来。

“文革”中,“破四旧”危及文物,谢辰生和同事们挺身而出,大声疾呼要划清文物与“四旧”的界限,他提出“文物是史料,有的文物不砸还可以作反面教材、历史见证”。1967年,他先是起草了《关于保护革命文物和古代文物的倡议书》,之后又受命为中共中央起草《关于在无产阶级文化大革命中保护文物图书的几点意见》。自此之后,大规模破坏文物的现象得到了遏制。

北京古观象台的保留,也是谢老至今津津乐道的。1968年,北京准备兴建中国第一条地铁,正好要从一座500年历史的古观象台底下穿过,按计划,施工单位要把观象台拆掉移放到他处保存,谢辰生和罗哲文两人思来想去,最后还是给周总理写了报告,希望这座明清两代进行天文观测的观象台能够原址保护。周总理看后,立即批示“这个天文台不要拆”,还批了一大笔经费,让地铁绕道。

1977年,时任国家文物局局长的王冶秋开始组织制定《文物保护法》,谢辰生作为主要起草人开始着手起草这部重要的法律。这部法律的起草历经5年,数易其稿,最终于1982年公布实施。《文物保护法》规定,“文物保护单位在进行修缮、保养、迁移的时候,必须遵守不改变文物原状的原则”,还提出“具有重大历史价值和革命意义的城市,由国务院公布为历史文化名城加以保护”。这部法律成为了改革开放以后国家文物工作的根本大法。

此后在上世纪80年代的发展建设中,文物界内部关于文物保护也曾出现严重分歧,甚至有人提出“以文物养文物”,谢辰生反对这种思路,顶住各种压力,始终坚持保护为主的立场。终于在1987年11月,国务院下发《关于进一步加强文物工作的通知》,强调“加强文物保护,是文物工作的基础,是发挥文物作用的前提。离开保护就不可能发挥文物的作用。”谢辰生全程参与了这份《通知》的起草,他坚持“保护为主”原则,至此,“以文物养文物”的思路从国家的层面被彻底否定了。

言及此,谢辰生先生颇为感慨:“从新中国成立至今,我们的文物保护方针,排除了来自各方面的干扰,指导思想始终坚持把保护放在第一位,依靠群众来保护文物,依靠法制来保护文物。70年来,文物工作正确的方针没有变过,这多不容易啊!”