高清剧透

文物承载国运,牵连着民心

70年筚路蓝缕,路转峰回

文物归来路上

每一次回归

都凝聚着民心,激昂着力量

重重擂响中华民族走向复兴的鼓点

回归之路——新中国成立70周年

流失文物回归成果展

将于下周

在中国国家博物馆启幕

一起翘首以待

![]()

记者从国家文物局新闻发布会上获悉,文化和旅游部、国家文物局将在中国国家博物馆举办“回归之路—新中国成立70周年流失文物回归成果展”,公众熟悉的

《伯远帖》、《中秋帖》

、圆明园兽首、秦公晋侯青铜器等回归文物将悉数亮相。

“这是我国首次对流失文物追索返还工作成就进行全景式展览,从展览的规模、文物价值、呈现内容等方面来说,都是前所未有的。

”国家文物局副局长关强说。

国家文物局博物馆与社会文物司司长罗静表示,展览将于9月17日开幕。

国家文物局回溯70年文物回归历程,对我国相关工作进行了全面的梳理,最终确定了25个经典案例,选出了来自18家文博单位的600余件回归文物参展。

展览名称

回归之路——新中国成立70周年

流失文物回归成果展

主办单位

中华人民共和国文化和旅游部

国家文物局

承办单位

中国国家博物馆

中国文物交流中心

展览时间

2019年9月17日 - 11月17日

温馨提示:展览将于9月17日启幕,

具体开幕时间敬请留意国博官网、官微消息

展览地点

中国国家博物馆 北2 北3展厅

展览共分三个单元,

25个“归来”故事,

带大家回溯70年,

流失文物的回归之路。

回归之路

——新中国成立70周年

流失文物回归成果展

第一单元 革故鼎新 昔往今归

(1949-1978)

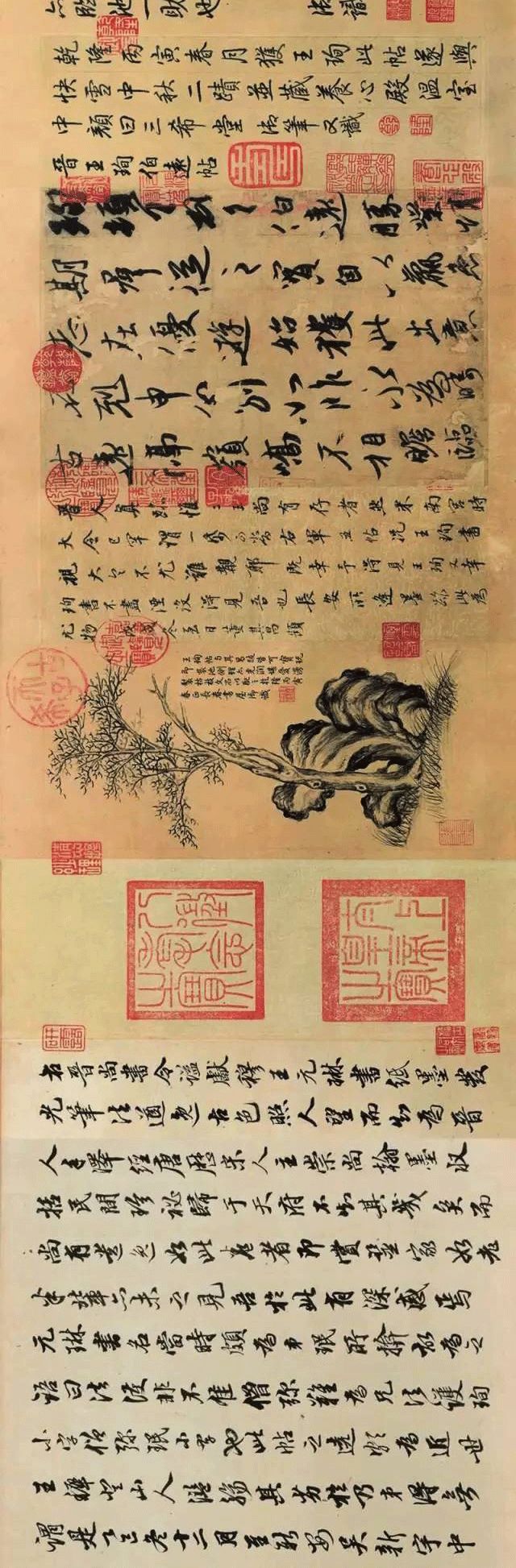

一、前苏联、前民主德国返还《永乐大典》与义和团旗帜

二、香港抢救征集珍贵书画文物

三、香港抢救征集珍贵钱币文物

四、杨铨捐赠文物

五、侯宝璋捐赠文物

第二单元 多措并举 殊途同归

(1978-2012)

六、叶义捐赠犀角文物

七、格林伯格捐赠颐和园铜窗

八、从英国追索三千件文物

九、庄氏捐赠书画文物

十、从美国追索王处直墓浮雕石刻

十一、龙门石窟石刻佛像回归

十二、英国返还清代大沽铁钟

十三、从日本追索北朝菩萨石立像

十四、从丹麦追索文物

十五、范季融捐赠青铜器文物

十六、从美国追索唐代石椁和壁画

十七、曹其镛捐赠漆器文物

第三单元 协和万邦 四海归心

(党的十八大以来)

十八、皿方罍器身回归

十九、秦公墓地金饰片回归

二十、邓峪石塔塔身回归

二十一、山西闻喜西周春秋青铜器回归

二十二、从英国追索青铜虎鎣

二十三、美国两次返还文物

二十四、意大利返还文物

二十五、从日本追索曾伯克父青铜组器

青铜虎鎣,西周,中国国家博物馆藏

它原本是清宫皇室旧藏。

在1860年的战争中,“虎鎣”被英国军官哈利·埃文斯从圆明园劫掠获得,此后一直由其家族收藏。

之后的

100多年以来,“虎鎣”销声匿迹

。

2018年3月,

一则“西周青铜器‘虎鎣’将在英国拍卖”的消息引起了国家文物局的注意。

紧接着,文物局开展信息收集、协商谈判、协调联动、宣传引导等多方面工作。

在基本确认这正是我们流失的文物后,又数次联系拍卖机构,希望沟通协商解决问题。

但,这没有阻止拍卖。

4月11日,拍卖场上,青铜“虎鎣”以41万英镑价格在英国成交。

这远远超出了最初20万英镑的最高估价。

然而几天后,国家文物局收到了一封邮件。

它来自英国那家拍卖机构负责人,邮件称:

青铜“虎鎣”的境外买家希望将文物无条件捐赠给国家文物局。

这位神秘的买家是谁?

我们不得而知。

但我们知道,这件自1860年流散海外的国宝,终于回家了。

曾伯克父青铜组器

这是一组流失日本多年的春秋早期“曾伯克父”八件青铜组器,

它们也是今年8月29日刚刚回到祖国怀抱的,此次展览算是它的“首秀”

。

早在今年3月,这组青铜重器“曾伯克父青铜组器”就出现在了东京中央2019春季拍卖会的名单中,不过,当时它们已经被一些文物考古届专家质疑为近年非法走私境外的盗掘文物。

为此,国家文物局与公安部会商,

确定了“外交努力”+“刑事侦查”结合方式进行追索

,照会日本驻华使馆,向其通报流失文物信息,明确指出曾伯克父青铜组器系非法出口且疑似被盗掘走私文物,提请日方采取一切必要措施、协助中方解决文物返还问题。

上海市公安机关迅速查明曾伯克父青铜组器的拍卖委托人和实际持有人周某(上海居民)有重大犯罪嫌疑,并于3月8日正式立案侦查。

此后,国家文物局与日本驻华使馆密切沟通,多次重申依法追索文物的坚定立场,反复磋商流失文物返还的具体方式。

经过文物部门和公安机关多方施加压力,

文物持有人于2019年7月同意将该组青铜器上缴国家并配合公安机关调查。

8月20日完成曾伯克父青铜组器实物鉴定与接收工作。

曾伯克父青铜组器一共包含8件,包括像

鼎、簋(gui)、盨(xu)、壶、甗(yan)、霝(ling)等器类

,从形制、铭文、纹饰、铸造等方面均体现出典型的春秋早期青铜器的时代风格。

每件青铜器都有铭文,一共多达330字,比如其中的簋器、盖对铭共100字,

这些文字蕴含着丰富的历史信息,对于研究春秋时期历史文化、曾国宗法世系以及青铜器断代与铸造工艺具有重要的学术价值。

通高28.9 厘米 耳距:28.3 厘米 口径:24.5 厘米

铭文:“伯克父其娄迺执干戈,用伐我仇敌,迺受吉金, 用自作宝鼎,用享于其皇考,用赐眉寿, 黄耇其万年子子孙孙永宝用享”。

通高35 厘米 口径:13 厘米 腹径:30 厘米

铭文:“唯曾伯克父甘娄自作大宝簋,用追孝于我皇祖,文考。曾伯克父其用受多福无疆眉寿、永命、黄耇、灵终,其万年子子孙孙永宝用。”

铭文:“唯曾伯克父自作宝飤壶,用害眉寿,黄笱,其万年子孙永宝用”。

圆明园鼠首铜像,清代,弗朗索瓦•皮诺先生捐赠,中国国家博物馆藏

圆明园兔首铜像,清代,弗朗索瓦•皮诺先生捐赠,中国国家博物馆藏

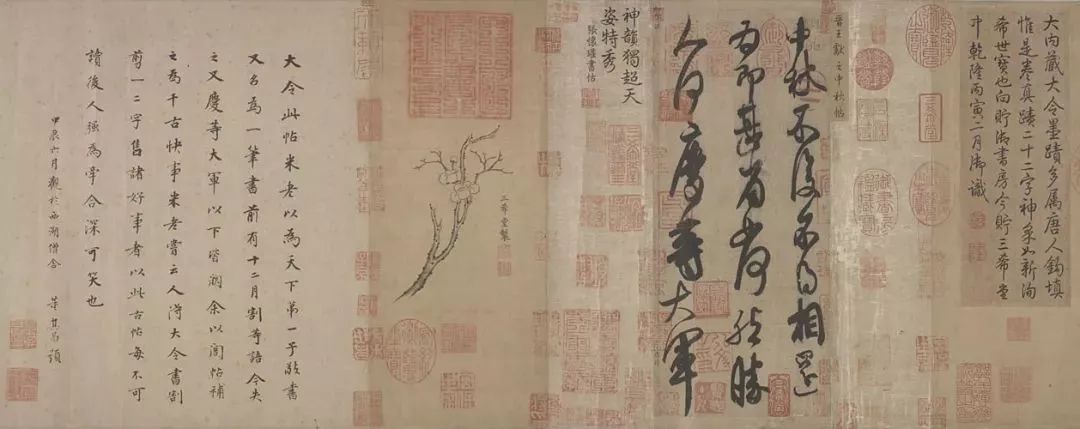

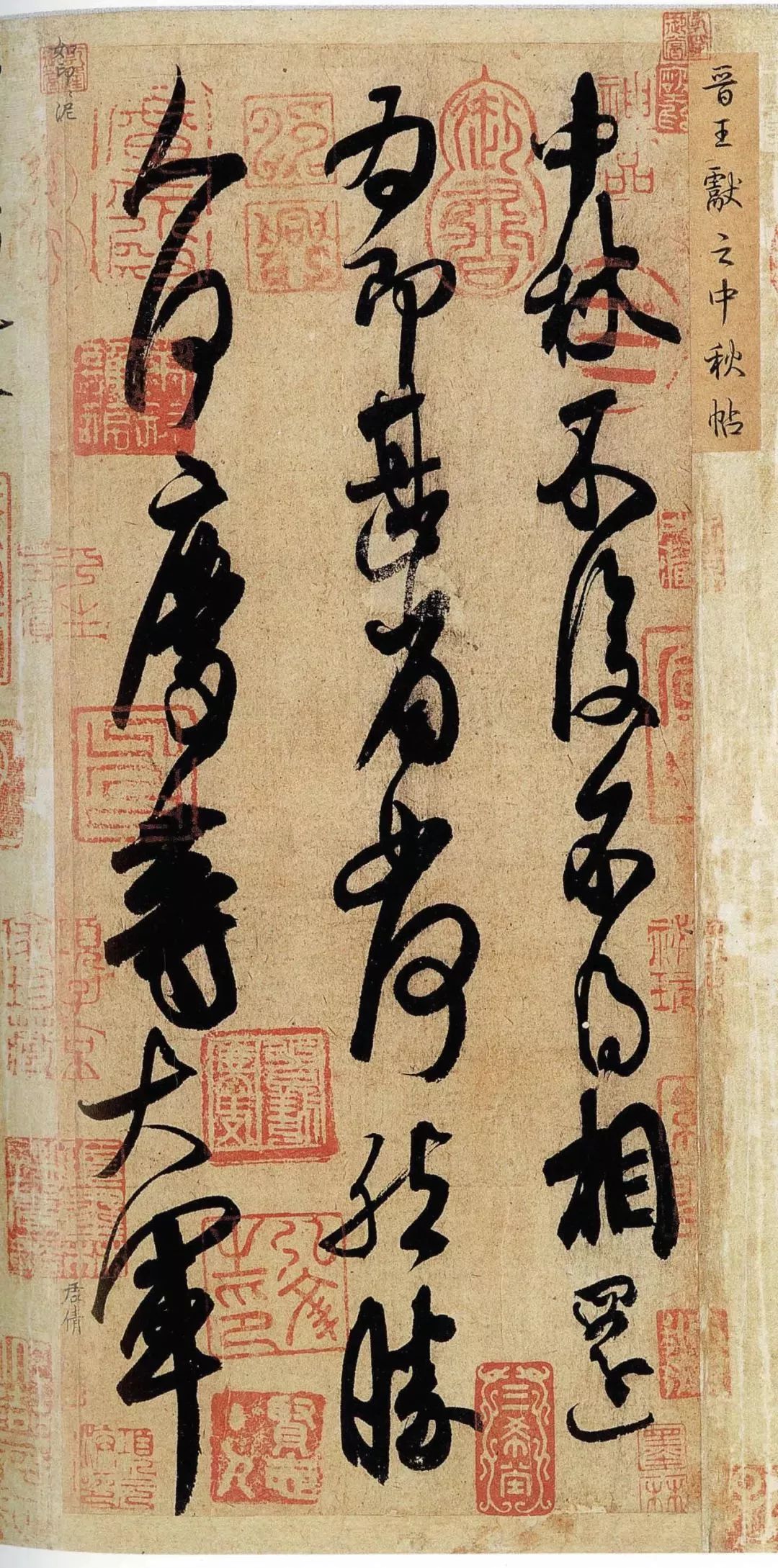

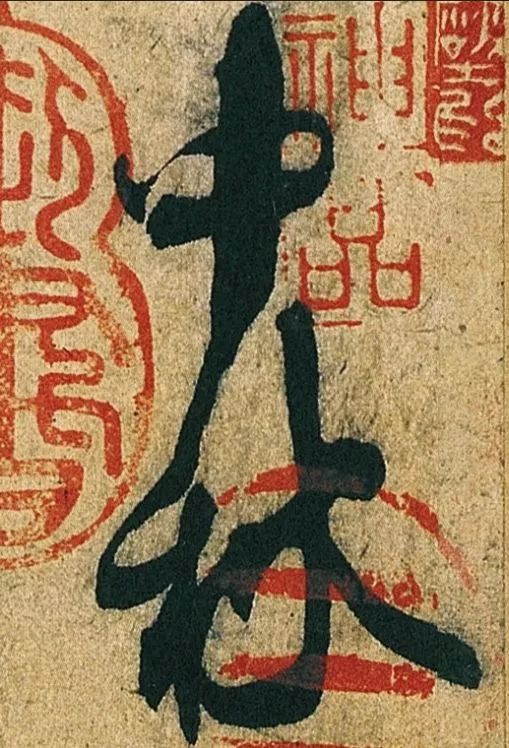

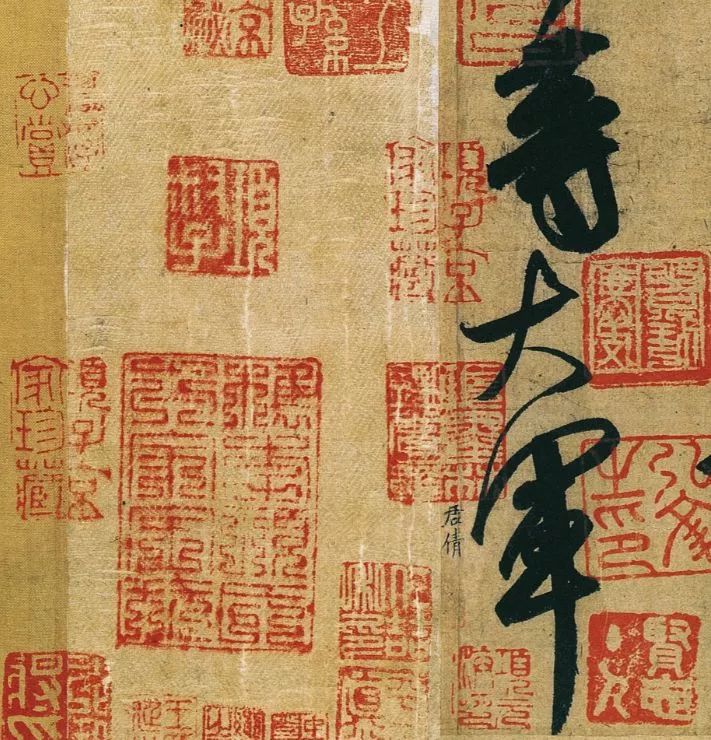

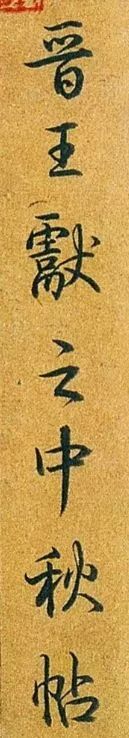

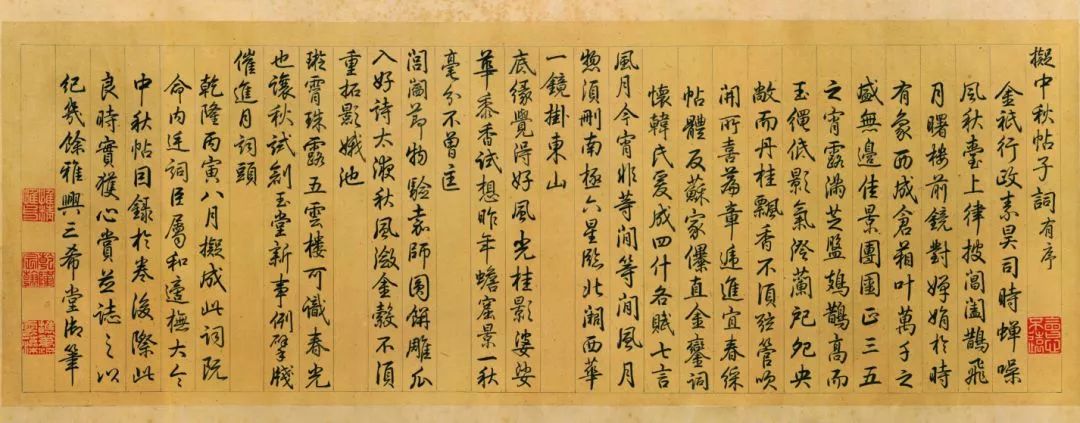

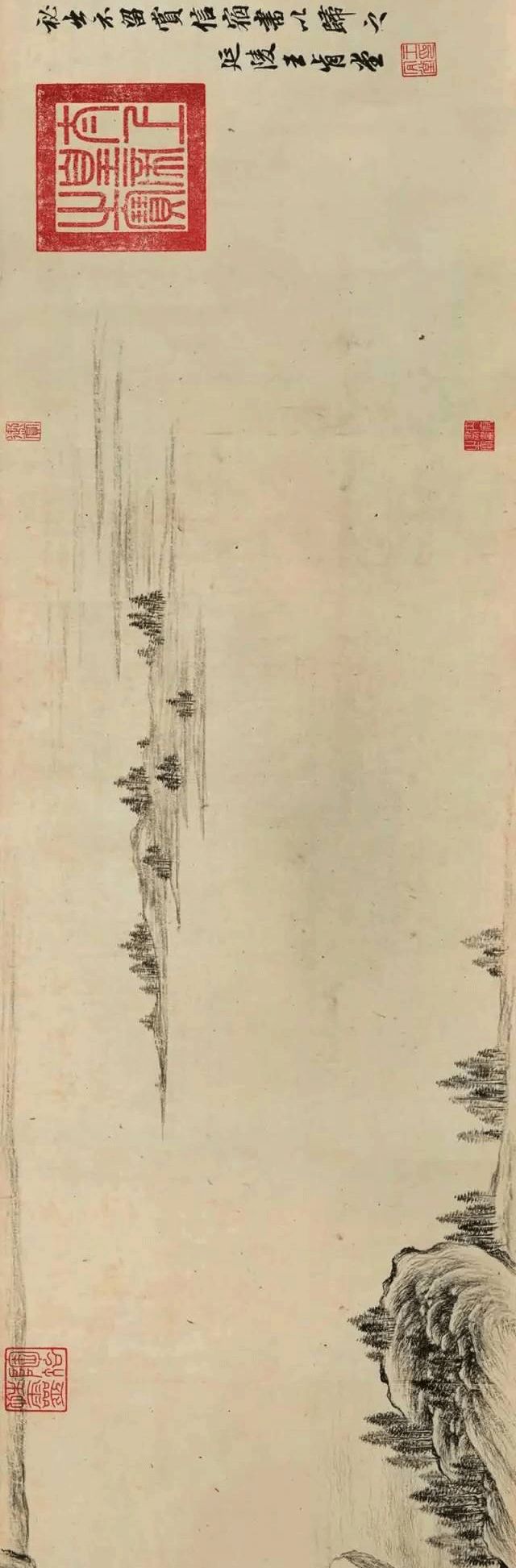

▲《中秋帖》,传为晋王献之书,纸本,手卷,纵27cm,横11.9cm。故宫博物院藏

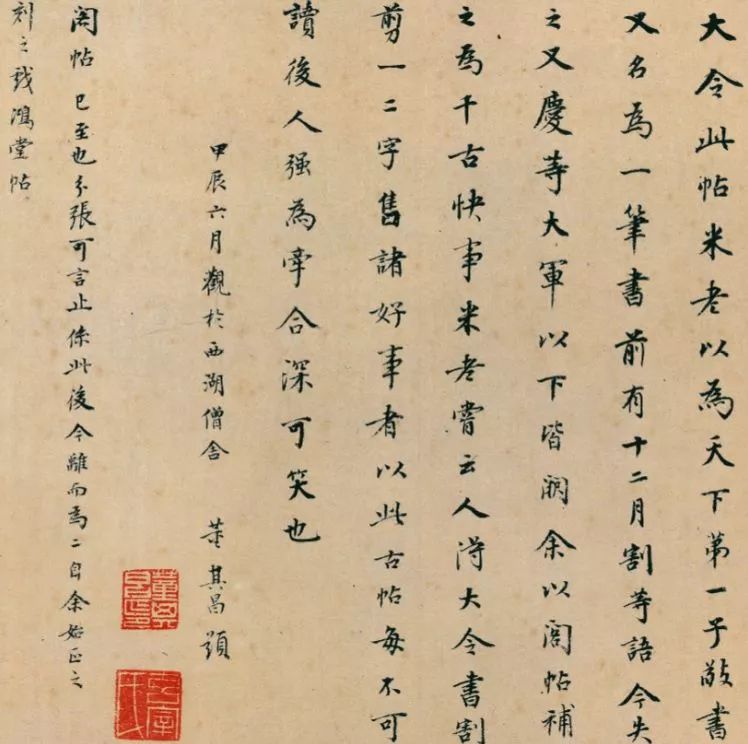

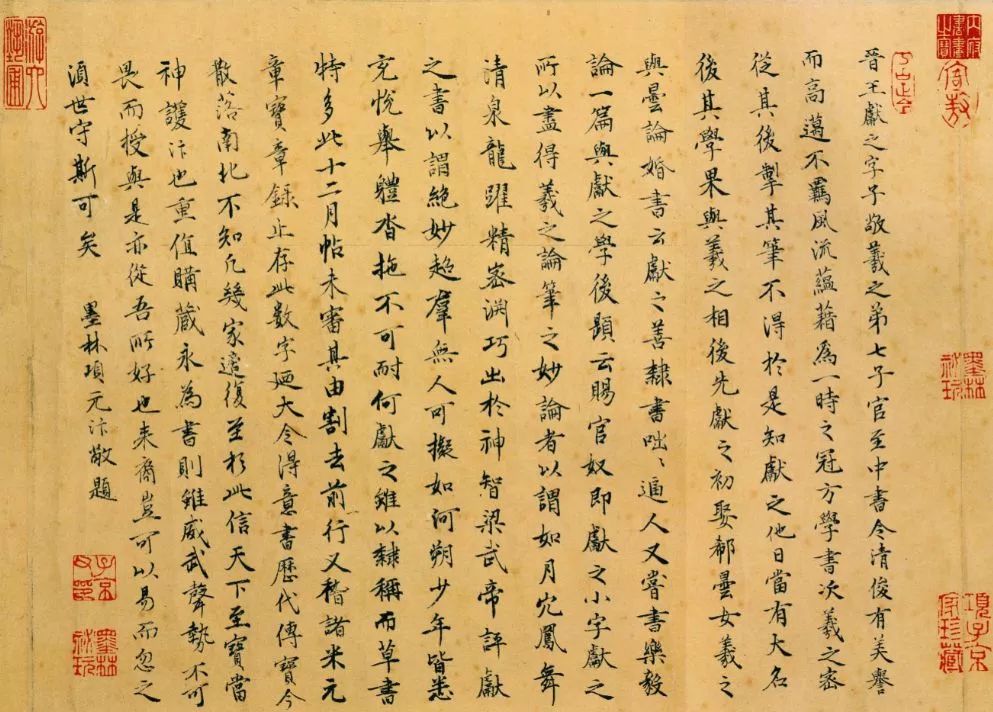

《中秋帖》又名《十二月帖》,草书,传为东晋王献之的传世真迹,原为五行三十二字,后被割去二行,现仅存三行二十二字,清乾隆时被收入内府,与《快雪时晴帖》、《伯远帖》号为"三稀",乾隆遂以"三希堂"为御书房名。

行书3行,共22字,

释文:

“中秋不復不得相還爲即甚省如何然勝人何慶等大軍。

”

没有落款。

这22个字:“中秋不复不得相还为即甚省如何然胜人何庆等大军”。怎样断句呢?又是什么涵义呢?目前学术界说法不一。

但是,它到底有多珍贵,看印章密度便一目了然~

《中秋帖》为乾隆皇帝视若珍宝,并在卷前引首书题“

至寶

”两字。法帖正文右上角的御题签赫然标有“晉王獻之中秋帖”。

卷后有明董其昌、项元汴,清乾隆题跋。

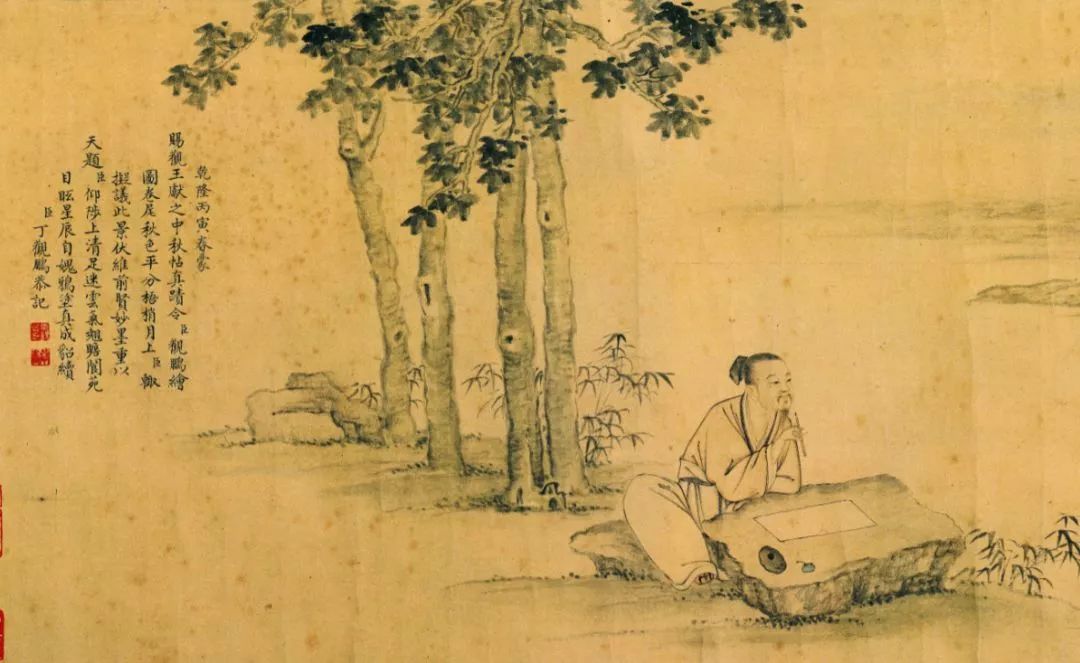

丁观鹏绘画~

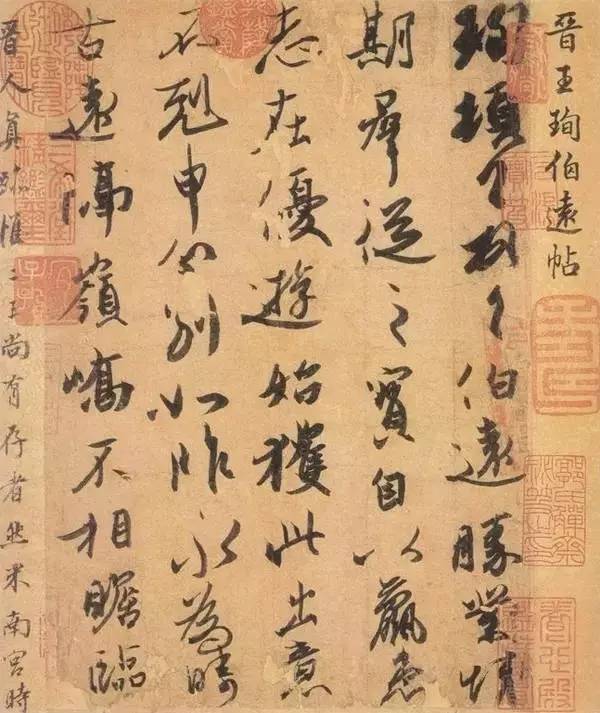

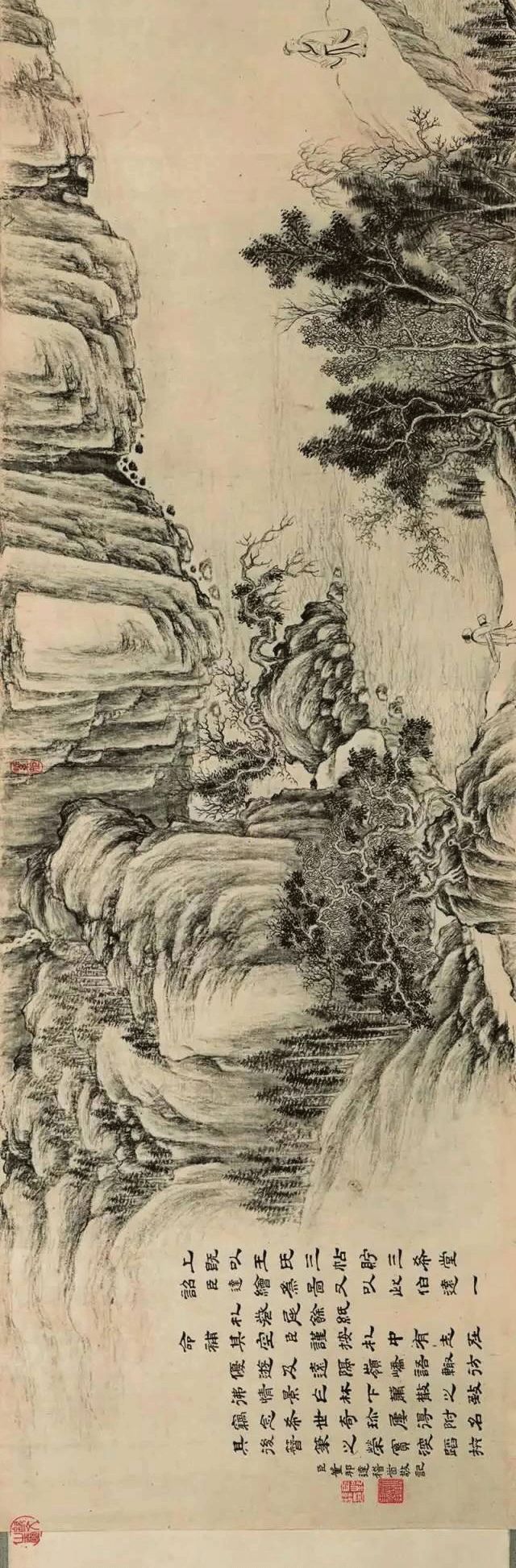

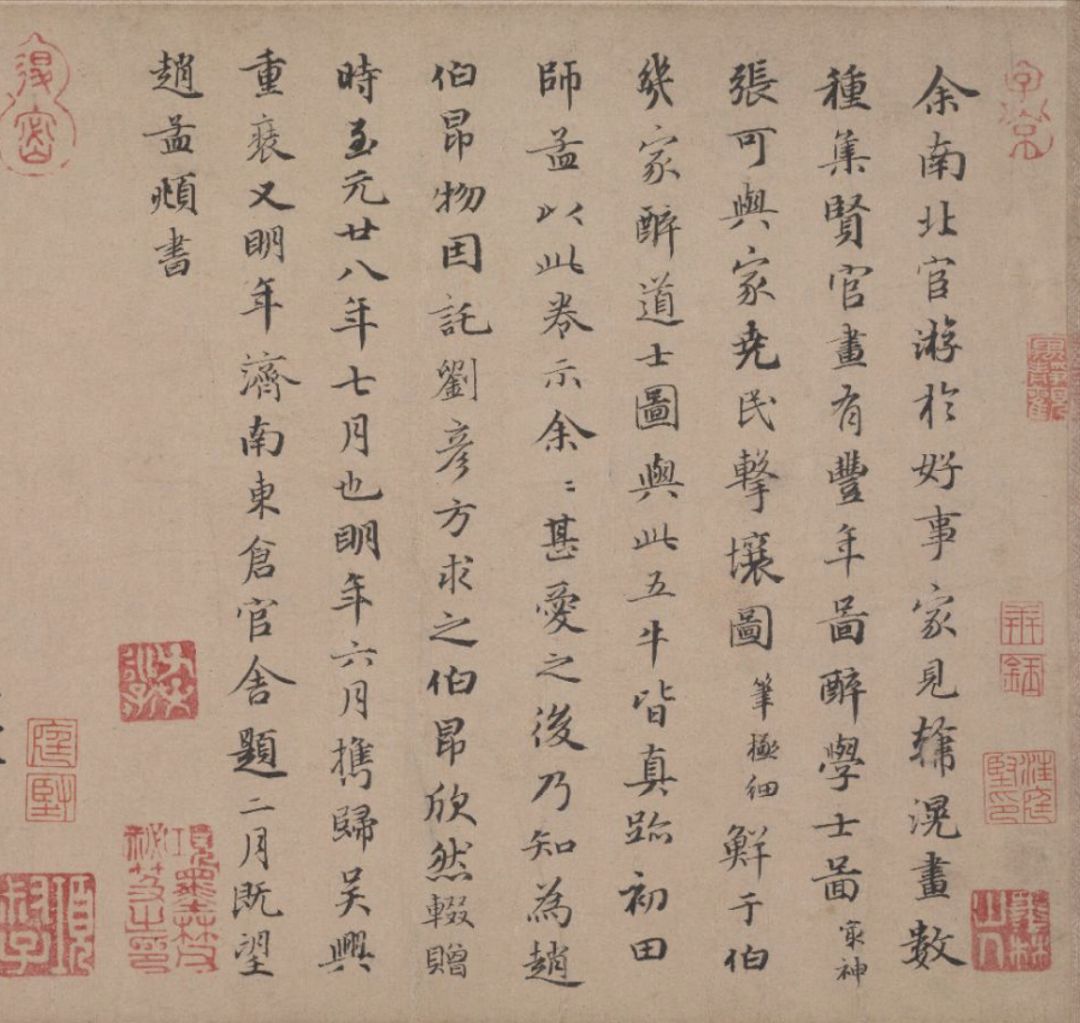

王珣《伯远帖》

王珣《伯远帖》,东晋,故宫博物院藏

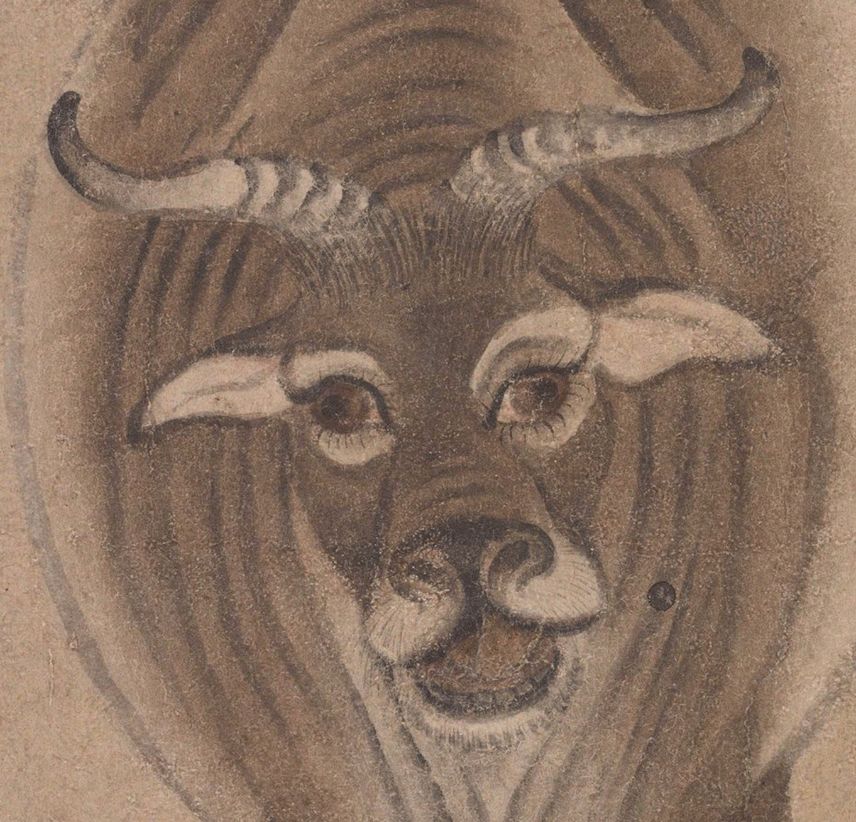

《五牛图卷》

《五牛图》号称“镇国之宝”,一经问世便成为收藏热点。

北宋时,它曾被收入内府;

元灭宋后,

赵孟頫得到这幅名画,曾留下“神气磊落、希世明笔”的题跋

;

清代时被征召入宫,深受乾隆皇帝喜爱……然而它没有逃过战争,在八国联军侵华时,

这件珍宝落入外国人手中。

直到1950年初,周恩来总理收到一位爱国人士来信:

这幅画近日要在香港被拍卖。

画主人要价10万港元,自己无力购买,希望政府能出自收回。

当晚,周恩来就给新华社香港分社发出紧急电报,只有八个字:

不惜代价,抢救国宝

。

戏剧性的是,最后负责联系的黄作梅与拍卖的委托方吴衡孙私下沟通,

以6万港币低价抢回了国宝。

《五牛图》是我们目前所知道的最早作于纸上的绘画。

图中画了

5只形态不一的牛

,或行或立,或俯首,或昂头,每一只看起来都仿佛拥有自己的性格。

其中有一头牛,画的是正面。

如果你有绘画经历一定会知道,相对而言侧面的立体感还比较好把握,正面则很容易失真。

这里就能看出作者韩滉

高超的造型能力

了。

韩滉是谁呢?

他是唐朝中期的宰相,太子少师韩休之子。

他擅长画人物及农村风俗景物,画牛、羊、驴等动物尤其传神。

牛是中国古代绘画中的传统题材,与“以农为本”的传统思想有很大关系。

而这幅《五牛图》可能就含有鼓励农耕的意义。

《五牛图》是韩滉作品的传世孤本,也是为数寥寥的几件唐代纸绢绘画真迹之一。

这块浮雕原来在王处直的墓葬里,但墓葬在1994年被盗掘,镶嵌在墓葬里的10块浮雕都被盗走,贩卖到了香港。

2000年2月,佳士得拍卖行在纽约举行“中国陶瓷、绘画、艺术品拍卖会”,其中就有一块“武士浮雕”。

在各方面的努力下,美国地方法院停止拍卖,并查扣了这件中国文物。

此后,美国将它无偿归还中国政府。

后来,

收藏家安思远

先生看到了这则消息,发现和自己收藏的另外一件武士石刻,同样大小,同样风格,经过专家的确认,人们这才发现,原来它们正是丢失的那一对彩绘浮雕武士石刻,安思远先生无偿捐献给了中国。