在疫情最紧张的时候,我每天的微信群几乎就是一个个小型的战场。往往也是在这样极端的时刻,一个人内心深处的信念才真正显露出来。

有一位朋友,平素一向自信满满,认定成功都是自己挣来的,给人的印象是个强烈的个人主义者,但此刻他却是高调的爱国者,因为他感叹自己这些年创业的种种不为人知的艰辛,如今真心相信“国家好,我才好”。

像这样的情境,这段时间以来我已见识了很多,似乎

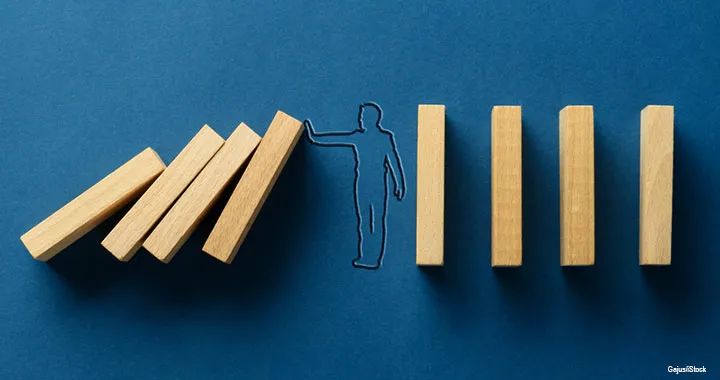

在时代的大浪面前,人人都领会到了自己作为个体的脆弱

。有些职场前辈忠告:“以前我也觉得凭自己的本事,哪里都能吃饭,但现在意识到,没有人是不可替代的,除非你确实无人可比,否则一定要在老板那里拿感情分。”更多的民营企业老板,则为了度过寒冬,尽力地争取政府的支持,毕竟这比市场的支持更直接、更容易也更快。

虽然类似的迹象之前也有,但今年以来才出现了如此戏剧性的变化,这也迫使我沉下来反思:如何理解人们这种动摇的自信?前几年弥漫在整个社会的那种自信情绪(尤其体现在广告中那种城市中产生活的闪亮时刻),又是怎么来的?

从社会的角度来说,自信的情绪并不仅仅只是一些个体“对自己有信心”而已,那倒不如说是一系列社会因素合力的产物。

英国社会学家雷蒙·威廉斯曾提出“感觉结构”(structure of feeling)的概念,认为这是基于鲜活经验的社会意识,并由此“营造出某种特定的代际感或时代感”。从这个意义上说,

前些年的“自信”与近来那种“动摇的自信”,可以说正映射出当下社会中个体最真切的感知,也由此透露出时代变动的征兆

。

自信当然不是现代人所专有的,但无论在那个时代,它作为一种群体心理,通常都毫无例外地

体现出人们对外部环境的控制感

。

不用了解人类学著作就可想见:原始部落在靠天吃饭、软弱无能的情况下,只能求助于神灵,因为“

当对于环境的控制能力过弱时,巫术便是主宰

”(马林诺夫斯基语)。知识、技术和生产力越是发展,人们对外部环境的控制能力越强,他才能越是相信自己的力量。

英国历史学家基斯·托马斯曾在研究近代早期英格兰的大众信仰后指出,农民对于收割庄稼、挤牛奶这种稳定可预期的正常事务,都是依靠自己能力的,但当他依赖无法控制的客观环境(土地的肥沃程度、天气、牲畜的健康)时,就会求助于巫术符咒。

他的结论是:“巫术的衰落是与人们的能力显著改善到可以控制环境相一致的。”17世纪以后英国逐渐改进了农业技术、医疗卫生的发展又消除了死亡的恐惧,“这样的总体环境肯定对于提高人们的自信心有所帮助”。

但在这方面,现代社会并非笔直向前不断进步的,事实上乍看矛盾的是,

现代人控制得越多,不可控的风险也越大了。

农业社会虽然靠天吃饭,但大体上每一年的收成还是稳定可预期的,波动不至于太大,它是“低风险、低回报”的;相比起来,现代的“市场”却是“高风险、高回报”的,要想获得高收益就要冒险,充满着不可预测的波动——这在股市上表现得尤为明显,一个人必须精明地不断作出动态调整,而且还得在巴菲特所说的“投资的安全边界”之内进行。

问题是,就算是再内行的高手,也很难保证在几十年里都算准,而

风险的不确定性势必让人产生一种无法控制局势的感觉

,这就是为什么航海、赌博、炒股、球赛这类结果难料的活动,即便时至今日都仍然是迷信最盛行的领域,因为此时人们只能本能地求助于神秘因素来获得确定性,由此让自己得以安心。

在“上帝已死”之后,神灵的作用通常也仅限于安慰,真正能对冲风险的,是两项近代欧洲的发明:18世纪在英国确立的保险业,将不可预测的市场风险变为数学计算的概率,这为中产阶级提供基本安全保障起到了极大的作用;1880年代的德国,则为工人创建了第一个完整的社会保障福利制度。这两者的结合和后续推广,使得发达国家(尤其是二战后的福利社会)的人民有了充分的生活保障,不论是理财、失业还是破产,甚至死亡本身。