如果惯出了孩子的一颗“

玻璃心

”,那么终有一天,它会碎裂一地。

近日,有两个话题上了微博热搜。分开看,是两个不同的新闻,但放在一起看,就没那么简单:

第一件是9月2号晚,在安徽某地,消防员从河里救出一名少女。据消防员说,女孩是因为太爱玩手机,很晚还不睡觉,妈妈一生气,把手机没收了。

两人发生了争吵,随后女孩走出家门跳河。

女孩会游泳,但没有能力游上岸,呼喊求救,幸好消防员赶到,才把她救上岸。

(现场救人视频)

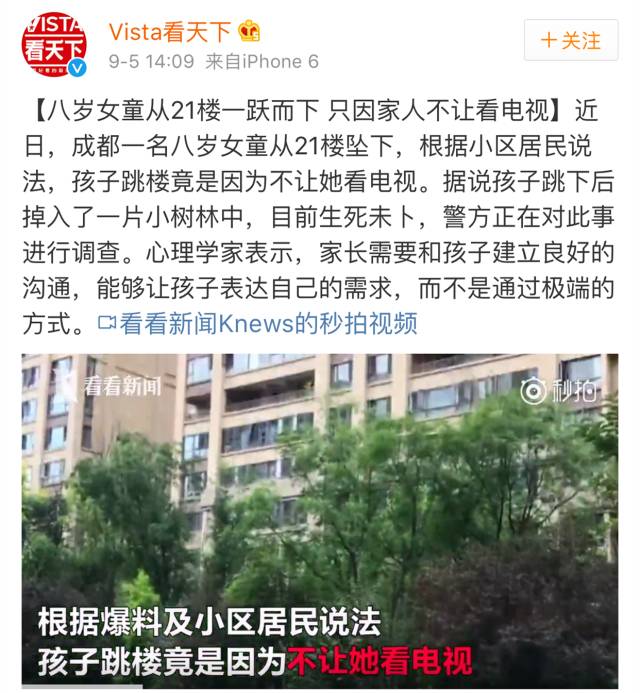

无独有偶,同一时间还发生了另一件事:成都一位8岁的小女孩,因为家长不让看电视,一时赌气,从21楼跃下,坠落在小区后面的树林里,生死未卜。

两起事件中

,一边是妈妈收了手机,一边是家长不让看电视,与家人发生争执后,两个小姑娘都没有保持冷静,冲动之下选择了轻生。

家长们会觉得很委屈:“不就是不让看电视,不让玩手机吗,这么大点儿事儿,至于吗?”

对正常人来说,确实是微不足道的小事儿。

但是对这两个女孩来说,已经足够让她们“想不开”。

究其原因,是孩子患上了“

人际关系敏感

”症,通俗地说,就是“

玻璃心

”,当受到打击时,心灵像玻璃一样易碎。

玻璃心原是一种网络用语,意指自己的心像玻璃一样易碎,用来形容对方的语言或行为深深地伤害了自己。

随着时代进步,“玻璃心”成了一种现代人太在乎自己感受的矫情病,越来越多的儿童也患上了这种病。

心理学家调查证明,我国有46%的儿童,不同程度的患有“

玻璃心

”。且家庭条件越好的孩子,越容易

玻璃心

,原因是这些家庭对孩子娇生惯养,过分的宠爱溺爱。

全家人围着一个孩子转,含在嘴里怕化了,捧在手里怕摔了。对孩子来说,饭来张口,衣来伸手,形成了较强的依赖性和满足心理。

什么要求都能得到满足,会误以为自己就是世界的中心,过分相信自己的召唤力,一旦要求不被满足,召唤力失灵,就会产生极度挫败感。

而过分的召唤力就是产生玻璃心的根源,孩子们习惯了呼风唤雨,习惯了高高在上,一旦召唤无效,便会坠入深渊。

国家开放二胎后,很多夫妇都选择生二宝。原本全家人围着老大转,现在有了新宝宝,减少了对老大的关爱,老大原本高傲心理就受到了冷落。

在武汉市,有一对夫妇生了二胎,其乐融融的享受着二宝带来的惊喜,对大女儿的疼爱骤减。

一次妈妈洗澡,让女儿帮忙照顾一下8个月大的弟弟,过了一会儿,妈妈听到“砰”的一声,急忙跑到房间,看到女儿目光呆滞地站在阳台上。

而尚在襁褓中的弟弟,被她亲手从8楼扔了下去。

无独有偶,有网友在网上晒出自己写的《保证书》,向女儿保证,永远第一喜欢“大宝”,得到了“大宝”的允许,才可以生二胎。

还看到另一个帖子,一位妈妈已经怀孕4个月,大儿子还不允许妈妈生二胎,不学习,打游戏,摔家里的东西,扬言以后要摔死二胎。

这些大宝都是被过分宠爱,筑起了玻璃心,突然受到冷落,无法自我调节的他们,承受不了这样的打击。

心理学家表示,孩子患上玻璃心所产生的危害更大,他们一直享受无微不至的关爱,任何要求都能得到满足,突然有一天要求不被满足,孩子调节能力弱,不能及时作出调整,只好积压在心底。

当积压过多爆发时,就做出了比成年人更可怕的事情,包括自杀和报复他人。

8月,安徽省宣城市发生了一起人命案,出警几个小时后警察就锁定了嫌犯,让人感到诧异的是,凶手正是死者未满14岁的儿子。

母子两人平日里没有矛盾,母亲对儿子很好,什么要求都尽量满足。

这次是因为母亲不让儿子玩手机,被惹怒且没能调节好情绪,冲动之下的儿子,将匕首刺向了自己的生母。

和上述事件类似,原本一个很小的矛盾,常人都会大事化小,但是发生在孩子身上,玻璃心作祟,酿成了大祸。

原本一个未满14岁的少年,因为一次冲动,做出了大逆不道的事情,原本一个美满的家庭,因为孩子的不健康心理,分崩离析。

显然,有玻璃心的孩子果真不能受到伤害,无论是

家人父母的指责呵斥

,还是

陌生环境的突发事件

,他们脆弱的心灵都难以承受。

在家时有父母的呵护,但是走上社会,没有人再呵护,当伤害突如其来时,猝不及防,心灵便像玻璃一样,一击便碎。

中国有句俗语说“做种要晒干”。做种子就要晒干,不然就不能发芽,子女教育也如此,小孩要让他成材,就不能让他呆在温室里,不能过分宠爱。

如果因为过分宠爱惯出了孩子的玻璃心,那么终有一天,它会碎裂一地。

出于各种原因,当代家庭对孩子的疼爱泛滥成了溺爱。殊不知,无限溺爱孩子的同时,也会使孩子的心理畸形成长。

一味的满足,只会导致孩子索取更多,当你想拒绝时,发现早已骑虎难下。

病态式的教育方法,终将会教出有病态心理的孩子,玻璃心就是最为明显的一种。

教育家克鲁普斯卡娅曾说:“对双亲来说,家庭教育首先是自我教育

。

”

每一对父母在教育孩子时,都要先审视方式是否正确,给孩子铺好路,不如让孩子学会自己走路。

每个熊孩子的背后都有一个熊家长,熊孩子不受控能理解,但熊家长不管教就不对了。熊家长有一句经典台词:他还只是个孩子啊!