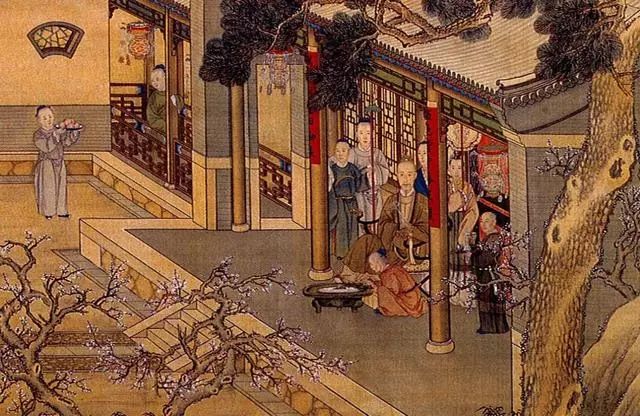

古代绘画中,常能见到一些画中人物是下面这种状态:

半躺半坐,垂首闭目,全身无比放松,思绪早已飘到九天之外……

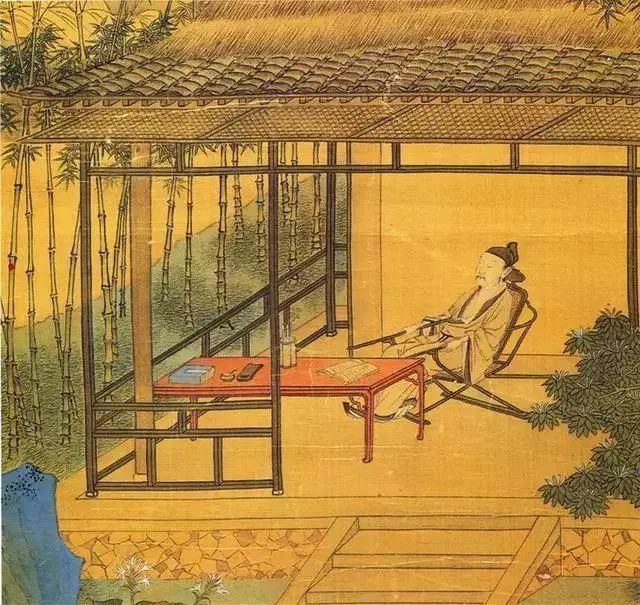

比如仇英的《桐阴昼静图》中的这位文人,在种满竹子的院子里,书桌上放本书,或许是看累了,在椅子上假寐。

《桐阴昼静图》局部

这,是不是像极了节假日瘫在沙发上的你?

嗯,要是旁边放杯饮料,手里拽着手机,头顶吹着空调,把桌上的书换成西瓜或薯片就更像了。

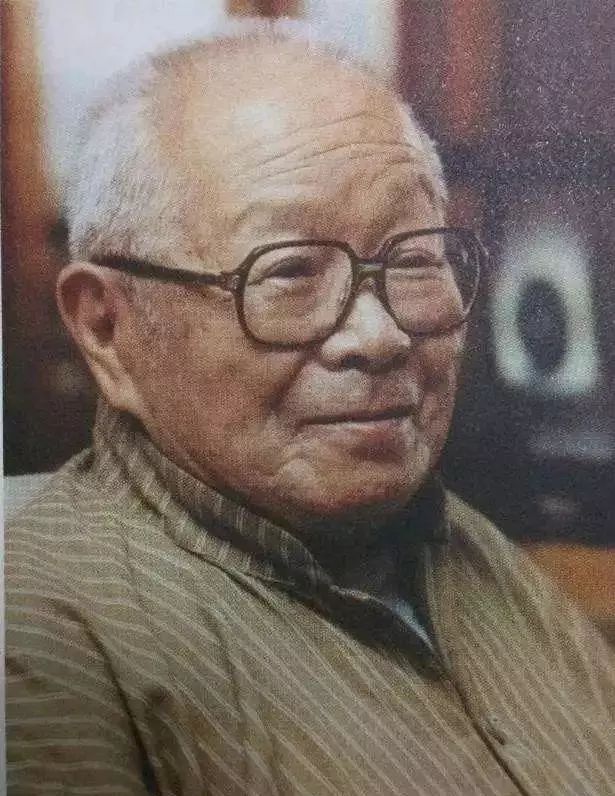

话说内行人看门道,当年王世襄先生在看到类似的古画时,第一想法就是:这画中的椅子好特别,好像还是黄花梨的,现代生活中居然没有见过!那就暂时把它记录在《明式家具研究》中吧,早晚有一天,我要找到实物!

王世襄先生

这种类型的交椅其实就是古代的醉翁椅,文学著作中时常提及。

《二十年目睹之怪现状》第十三回:

“四五个鸦头,把他扶了出来,坐在醉翁椅上,抬到上房里去。” 张友鹤 校注:“醉翁椅,一种半卧式的躺椅,前后两脚之间钉有弧形的木条,坐在上面,可以摇动。”

唐寅《桐荫清梦图》中的醉翁椅

明刊本《三才图会》中记述:

“此盖始也,今之醉翁诸椅,竹木间为之,制各不同,然皆胡床之遗意也。”

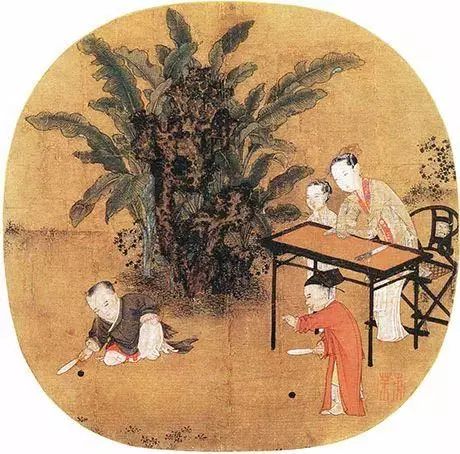

南宋 周季常、林庭珪的《五百罗汉图》 图中亦有醉翁椅

《看山阁集·闲笔卷十二·清玩部》也有描述:

“醉翁椅,斯椅式样颇多,大同小异,置于书屋中,为至美之具,令人相对间,虽欲不醉而不可得也!”

南宋刘松年《四景山水图》中的醉翁椅

看来在古代,这种类型的交椅非常常见,但见多识广的王世襄一生也没碰见过一把,这让他有点不甘心。

明王圻、王思义《三才图会》器用截图

“过了约二十年”,一次访问让他有了意外的收获。

那一次,他来到南京博物院库房,一转眼,便看到了一件软木髹黑漆躺椅,椅子的造型,和古画中的一模一样。但可惜的是,这把椅子不是黄花梨的。

又过了约二十年,他到美国加州古典家具博物馆访问,突然,一把椅子引入眼帘,好家伙,这是一把黄花梨醉翁椅!他欣喜万分,并著文介绍。

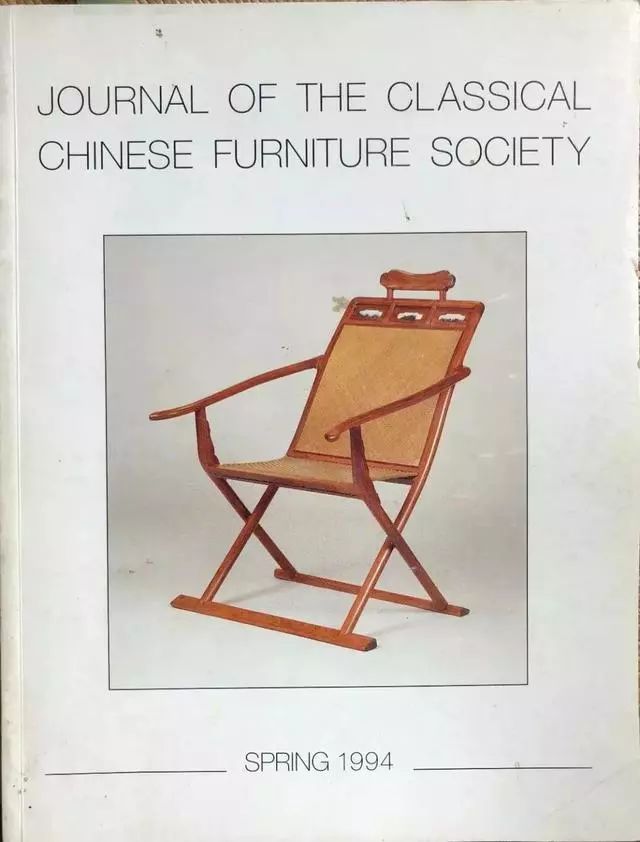

王世襄先生苦苦追寻40年的躺椅,刊载于前美国加州中国古典家具博物馆会刊封面(1994年春季刊)

这把椅子靠背上端用两根立柱分为三格,嵌装绦环板,开扁海棠式透孔,嵌云石,黑质白章,花纹似仙山雾绕、素纸泼墨。

后背上方又有荷叶枕托,细藤编制的靠背,舒适逍遥。

椅背上端的横材用挖烟袋锅榫与腿足相连,垂扣处向内挑出二小勾,生动有趣,这种做法较为少见,王世襄先生认为这样的处理可以“增加直纹木材的长度,使它不易断裂,对嵌夹绦环板也能其作用。”

明 黄花梨交椅式躺椅

古人往往用一个手段能解决好几个问题,这种智慧非多年实践的经验而不可得。

黄花梨躺椅 现代仿品 2018年上海佳士得拍卖成交价504000元人民币

此椅扶手先抱后敞,曲度行云流水,与腿足上截连做托角牙子,既美观又牢固。两足交叉处镶嵌两枚长方形金属构件,中间开圆孔,容纳轴钉,装饰性非常强。

佳士得北京预展现场

其实,醉翁椅也是交椅的一种。

历史上,交椅一共有两种,一种是圆靠背式的,一种是直靠背的。

《校书图》中的圆后背交椅

北宋 张择端《清明上河图》中的直背交椅

现存世量而言,圆后背交椅较多。

这主要有两个原因:

第一,直后背的坐起来没有圆后背的舒服。

第二,圆后背交椅是显示特殊身份的坐具,多设在中堂显眼位置,有凌驾四座之势,俗话还有“第一把交椅”的说法,都说明它的尊贵和崇高。

清 郎世宁 《乾隆帝岁朝行乐图》 乾隆皇帝坐的也是圆后背交椅

圆后背交椅是中国人的创新,这种大曲率的圆弧形木质靠背制作起来十分复杂,只有在木作技术十分发达的中国才会发展出这样的家具部件。