文:雨霏

来源:成长树(ID: chengzhangshu9)

前几天韩寒发了两条微博,其中有几句话让我觉得颇有些意外。比如:

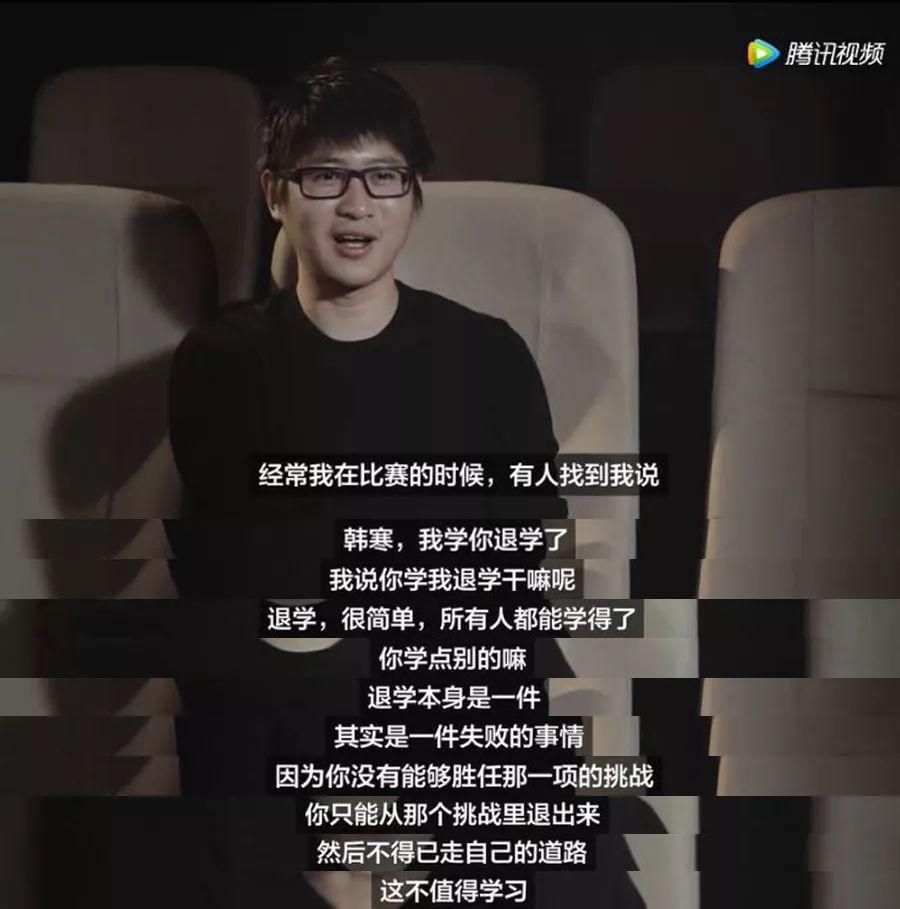

“退学是一件很失败的事情,说明我在一项挑战里不能胜任,只能退出,这不值得学习。”

“现行的高考教育制度无法照顾到方方面面,但是却有着基本的公平。应试教育尽管有不足之处,但因材施教的时代迟早会到来。”

“对于大部分普通家庭来说,根本没有必要去羡慕英美的教育体系,而应该庆幸在中国。因为相比社会阶层已经非常分明的发达国家,跨越阶层要困难得多。而在中国,只要够努力,孩子依然有很大概率去冲破次元壁,去到更高的地方。”

老实说,这些话不算什么石破天惊之语,甚至已经可以说有些老生常谈。

只不过这话从韩寒口中说出,让人又有另一番感慨。

在十几年前,韩寒被不少人奉为精神领袖,那时他的言论很大胆,也很“新颖”。他说:

“数学,我想我只要上到初二就够了。一个人全面发展当然好,但可能越全面发展越是个庸才。”

“七门功课红灯,照亮我的前程。”

“中国愚民教育体制下的题目,会想尽办法把人弄得很蠢,出来就是合格的社会主义接班人。很多人认为我是吃不到葡萄就说葡萄酸。其实多少人在大学里把时间都浪费掉了,没有去做自己最感兴趣的事业,上不上大学又有什么关系呢?”

那几年,韩寒成为了一种现象,他的书大卖特卖,一群在上初高中的孩子们,纷纷以自己的方式表达对韩寒的拥护和自己对教育体制的不屑。

-

2006年,河南考生蒋多多高考时故意交了白卷。用双色笔答题并在试卷上留下很多自己的不满,用以反抗高考。

-

2007年,浏阳考生陈圣章在高考中故意不答题,直接交白卷。

-

2008年,云南考生吉剑试图故意考零分。因为答题时“闲着无聊”,胡乱做了些题,最终总分168分。

-

2008年,安徽考生徐孟南试卷写满自己对教育体制的控诉,故意交白卷……

十几年过去了,那个新概念作文一等奖得主韩寒在猛烈的抨击了教育体制并退学,而今开始反思教育制度的合理性。

那些没有任何光环背景,却一样猛烈抨击教育体制并退学的孩子们,也已经熄灭了年少的冲动,独自咽下生活中的苦楚。

在高考后她曾试图出门打工,但因为学历不高,加上没什么专业技能,找工作的路异常艰辛,发出“压力特别大,老觉得对不起父母。好几次连死的念头都有了”的感慨。

后来几经周折,蒋多多进入了一家技校就读。回忆高考,她的坦言

“现在我觉得有点可笑。”

高考后,他做过药品推销、保险公司业务员、公益活动策划、夜总会营销员等工作,每样工作都做不长久,频繁的跳槽。

期间也自己做过些小生意,都以折本告终,只好去酒店打工和给人开车来还债。后来成为了开货车运土方的司机。早上7点开始工作,晚上10点结束,每天都在路上奔波。

做过餐馆杂工、当过建筑小工,贴过考研海报,给文化传播公司写过软文;生活上,他睡过公园边的长凳,为吃饭捡过垃圾换钱。

回想起最初几年的打工生活,吉剑泣不成声,认为自己毫无尊严,

“像狗一样活着”。

同样是08年交白卷的徐孟南去年还上过微博热搜,因为他想重新高考,并四处劝现在的学生们,不要放弃高考。

他当年深受韩寒《通稿2003》影响,强烈反对应试教育,原本成绩也不错的他,在高考后生活同样被打工的“劳累”“辛苦”充斥着。

每每听到当年同学们的近况,他都发出

“一步岔开,路就不同了”

的感慨。并有时候会抱怨,为什么当初没人“拉他一把”。

其实成年人的世界里,很少有容易二字。绝大多数人在高考后的10年里,肯定也都经历过一段迷茫和辛苦的时期。

可是从大概率上来讲,学习成绩的好坏,确实影响着一个人的一生。

吃得了学习的辛苦,能在考试中脱颖而出的那部分孩子,生活的苦头会少很多。

不久前在朋友圈里看到过这样一张照片,文字是“北京海淀某顶级小学奥数课的教室后部,你们感受一下”:

图片附加了解释,说这是奥数教室后面,家长都是跟着旁听的,笔记、摄像一个不落,回家提问孩子和复习巩固。

看完心里倍感压力。在全国舆论都在说奥数无用,奥数坑人,奥数残害孩子的时候,中国教育资源最丰富,最强大,最顶尖的海淀区,父母们却拼着十几万一平的学区房,给孩子报着几百甚至上千块一节的奥数课,并且在后方这样尽心尽力的跟着。

是这些父母傻吗?不是,仅仅就这一个海淀区,中国包括清华、北大、人大的8所985大学和26所211工程大学集中在这里。最好的小学、中学、高中,也集中在这里。父母们太知道让孩子进入一个好初中,一个好高中,一个好大学的重要性了。

仅仅在中小学阶段,好学校的学生们享受的资源就已经让人羡慕不已:

“当你去做实验的时候,推开教室的们,中科院的院士在对你微笑,人大附五年级这个班,它所有的实验,所有的科技课程,直接辅导老师都是中科院院士。国家重点实验室,考上这个班的小孩随便用。”