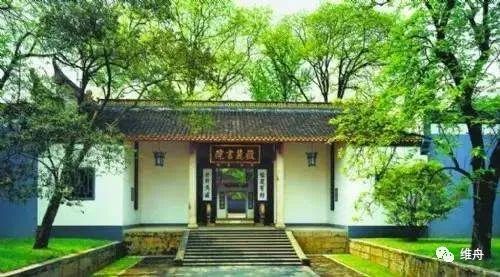

长沙 岳麓书院

按:对谈的下篇,唐小兵总结说“盛世江南,乱世湖南”:乱世中,湖南崛起,但革命的负面效应影响至今,在湖南文化里,是否有一些特质,需要我们再度反思?盛世下,外界对上海人的评价又发生了怎样的变化?上海和湖南,要怎样从对方的文化中反观自身,寻求突破,才能推动历史,为中国奠定更好的底色?

在此也附上这次对谈的两段音频:

唐小兵:湖南人这种“以天下为己任”的使命感在岳麓书院有非常强烈的体现。书院里面的两副对联对我的影响很深,因为我在湖南大学上学,岳麓书院就是我们的后花园,经常逛书院,在里面看书。对联之一是“惟楚有材,于斯为盛”,很多人误解了,认为它说的是只有楚国有人才,其实不是这个意思。“惟”是一个虚词,没有太大实际意义。其实它的意思是,楚地如果有人才的话,主要是在岳麓书院,岳麓书院聚集了湖南的地方人才。

岳麓书院一代一代地培养出魏源、曾国藩、左宗棠……毛泽东算借读生,住了一两个月,他的床还保留在那里,这些人都是从岳麓书院走出来的。岳麓书院这样一种中国的儒家文化精神——以天下为己任,影响了一代一代的湖南人,穷则独善其身,达则兼济天下。天下无事的时候,在岳麓书院读圣贤书,天下有事时,就要出来做事。

里面还有一副对联,口气有点狂妄的,说“大江东去,无非湘水余波;吾道南来,原是濂溪一脉”——你们江南再美再好,文风鼎盛,无非是湘水余波而已。这当然很狂妄了。“吾道南来”——因为朱熹曾经去岳麓书院跟当时的山长张栻会讲,现在还保留了两张椅子,可能是后来仿造的。当时朱熹是理学大家了,跑到湖南岳麓书院,周围所有的读书人都跑过来了,外面两个池塘的水一下被马饮干了,有点夸张,但确实非常鼎盛。一个地方的文化精神和知识分子需要一个空间再生产,通过文化的传承创造精神气质,我觉得这是很重要的。

经常有人讲一句话:

整个现代中国的历史有一半就是湖南人的历史

,岳麓山就埋葬如黄兴、蔡锷等很多的革命者。陈天华也埋到岳麓山,遗骨埋回还举行了很盛大的仪式。湘军后来搞维新运动,陈宝箴在湖南搞时务学堂,也走在前面。后来的中国革命十大元帅里面好几个都是湖南人,大家都非常熟悉了,一直到后来的胡耀邦,也是湖南浏阳人。

整个革命中国里,湖南人很多,这又跟另外一个学校有很大的关系——湖南第一师范学校,当然,这是个中等师范学校。后来毛泽东讲,整个近代中国是小知识分子打败了大知识分子,土包子打败了留学生。因为后来很多高级将领,都是中等师范毕业的,或者在外面晃了一圈没拿到学位的,所以你会看到湖南第一师范学校,包括当时的新民学会,是推动中国革命很重要的空间。

我们系的刘昶教授写过一篇很有名的文章,叫做《革命的普罗米修斯——民国时的乡村教师》。你会看到,那些师范生毕业以后,到了乡村社会扎根,做小学教师、中学教师,这些人往往对社会有一种强烈的不满,又找不到出路。不像优等生胡适,美国回来之后在大学当个教授,一个月拿三四百银元,喝着西方的咖啡、吃洋面包,日子过得很舒坦,根本不会想到革命的问题。这些人就不一样。

当然,成也萧何,败也萧何。一方面,革命代表的是近代中国的民族主义,不断试图弯道超车的过程。刘擎老师讲过,近代中国的民族主义具有特别强烈的创伤记忆,是血耻型的民族主义,有一种很强大的负能量,当然也是个精神动力。我觉得上次钱永祥老师的演讲中,有句话讲得特别好。他说,爱国主义可以为自由主义提供情感动力,而自由主义为爱国主义要提供一个伦理边界。爱国主义没有自由主义作为约束的话,最后会走向极端的暴力;而没有救亡图存的动力,你对自由民主也不会有很大的认同,因为要去寻找让国家富强的(思想)资源。

在这样一个情况下,你会看到湖南源源不断地在生产这些革命者。这些革命对于整个20世纪的中国,一方面当然彻底地改变了中国的面貌,但同时给现在的中国也留下了一个负面遗产。我觉得到今天我们仍然没有走出革命的延长线。

以前说要告别革命,我觉得今天(需要)重新回来梳理革命的遗产,要来理解

革命为什么会发生,而且为什么以这种形式发生?革命到了最后为什么这么极端?跟我们湖南人有关吗?

湖南的文化里,那种极端主义和霸蛮文化是不是给革命文化带来极端的、不兼容的、不能妥协的东西,你看同样是湖南人,革命者毛跟刘少奇、彭德怀斗争得厉害,左翼文人周扬与丁玲也是冲突了一辈子。江南的文化里,大家可以坐下来谈,有个圆桌然让彼此勾连的,而不是你死我活。作为一个湖南人,我觉得

湖南人执拗的性格,容易冲破一些框架结构;但另外一方面也有可能会带来一种灾难性、破坏性的结果

,这个可能同样需要思考。

维舟:说到这一点,其实跟前面说的“以天下为己任”又是相关联的。因为

如果说一个人以天下为己任,觉得我就代表天下,他当然会认为自己掌握了终极的、审判者的资格。既然我是正当的,你跟我不一样,你就是非正当的——我自认最革命,谁反对我就是反革命

。

岳麓书院那幅很有名的楹联,“惟楚有材,于斯为盛”,如果仔细琢磨一下的话,也很有意思。全国各地都有书院,白鹿洞书院、嵩阳书院、石鼓书院,近代四大书院都很有名,但为什么只有岳麓书院变成湖南人心目中的一个文化圣地,这种地位在其他的省份是没有的。比如说白鹿洞书院,它作为朱熹曾经讲学过的地方,在江西人当中并没有起到过岳麓书院在湖南人心目当中起到的那种作用:不只作为一处圣地,在近代还起到鼓荡人心的作用。

“惟楚有材”这句话本身出自《左传》:“惟楚有材,晋实用之”。说的是你楚国有“材”那又怎么样,这些“材”到最后都是为晋国所用,当时讲的是人才流失的问题,楚国不能用好自己的人才,跟现在的意思完全是相反的。经过近代好多人解读了以后,衍生出来的意思似乎变成了只有湖南才有人才,好像完全是一种自傲的文化自信。

为什么会产生这样的误读?误读不一定不对,有的时候创造性误读能够带来影响历史进程的作用。

与其说是大家误读了,不如说是因为时代环境改变了,响应了心理需求的变化:如果要真正实现自我价值的话,不是(实现)个人的、小我的价值,而是要在天下或者说在中国实现终极的、大我的价值。

这种既保守又激进的特点,刚好契合了近代思潮——就像许纪霖在《家国天下》里面讲到的,近代中国知识分子从原来的宗族社会里面脱嵌出来以后,很多人比较迷茫:我想要干嘛?我冲决网罗、打碎了家族以后,现在我在自己的天地之中,要往何处去?

当时有句著名的话说,娜拉出走以后,不是堕落,就是回来。日本明治晚期的小说家、哲学家高山樗牛很早就看到个人主义的趋势,但他觉得这些个人主义如果只是为了实现小我的利益的话,其正当性是得不到承认的,人的终极价值还是要在集体当中实现。于是,

一方面你好像是很散漫的个人主义、无政府主义,但另一方面又很容易往大我的实现、国家主义那个方向去引导,再跟原来务实的传统结合到一起

。湖南近代的精神基底也是如此,刚好契合近代以来从个人主义脱嵌出来,往国家主义方向演进的思路。

从这一点来讲,湖南的地方主义不是文化的基底,我们可以把它看作中国文化自我变革在地方上的一种活力的体现,这些东西刚好在湖南这个地方酝酿成熟了,跟整个时代的大趋势一拍即合。所以,湖南人就在这个舞台上扮演了非常重要的角色。可以说,湖南人比其他地方的人更好地预先适应了这样一个状况,以至于当转折出现的时候,湖南人就更早地做好了准备。再加上湖南人也非常团结,而江浙一带已经有了比较商业化的社会,或者比较个人主义的传统,习惯各自打算,整个呈现出来的状况,就不会像曾国藩湘军那样,具备以湖湘子弟为核心的团结力量。

唐小兵:近代以后,湖南人到江南兜了一圈,然后湘军崛起,后来办学,包括魏源讲睁眼看世界,师夷长技以制夷。他们比较早的要睁眼看世界,比较注意收集和阅读这方面的知识,慢慢就形成了比较敏锐的意识和思维。

他不惧变,他求变,顺应变化,甚至试图引领变化

。

唐小兵:前面主要在谈湖南,我们可以重点谈一下江南,其实今天更多的想有一个对照。我先谈谈我对上海的印象。讲一下我在上海这个城市的生活,对城市的感受和接纳的过程。

这个城市给我上的第一课是什么呢?我2003年秋天离开湖南来到上海,当时有个很好的朋友,以前跟我一起在湖南大学办了校刊《湖大青年》,一个上海女孩子,当时还没有结婚,谈了个男朋友,她男朋友我也认识。她说,你来到上海了,我们得聚会欢迎你。就约到南京路的一家肯德基,来了一帮人,都是女生,她们都是高中同学,吃完了以后,算算钱,把我的一份也算在里面——为了欢迎我发起的聚会,实行AA制,还告诉我你应该出多少钱。这是上海人民给我上的第一课:我们要欢迎你,其实只是因为我这个外省人的到来给她们的聚会创造了一个理由而已。

后来在这个城市里面待了这么多年,我就觉得很有距离感。我不是那么喜欢热闹,有很多聚会我也不参加的,但是我很喜欢和特别谈得来的朋友坐在一起聊天。我在上海华师大留校任教10年了,没有一个同事结婚会说,你来参加我们的婚礼吧,我们大家一起热闹一下,当然同事婚后或生孩子后还是会在教师大会或委托办公室人员给我们发放喜糖、喜蛋等礼物。有时候我跟父母聊天,以前我在湖南的衡阳师范学院新闻系教书,同事结婚了,生孩子了,搬家了,老人过世了,都要你参加的。但是我们的收入也很低,我不愿意参加,系里面领导说没关系,我可以帮你垫这个钱,等你以后有钱再说。湖南人一定要构造一个团结的、大家互相有人情来往的、温暖的、守望相助的团体。

后来我跟我们系一个从武汉大学过来的老教授在教工餐厅闲聊,谈到上海城市的特点,就觉得上海这个城市,人和人之间非常有距离感。在这个城市里面,人的距离感开始当然会让我觉得很受伤害,一场为了欢迎我的聚会,AA制把我也A进去了……当时很受伤,让人感觉有一种莫名的惆怅,好像我们以前所喜欢的那种滚烫的、彼此没有太多边界的生活完全被分割掉、被抹掉了,但另外一方面,它形成一个保护,因为人情最后会对你构成巨大的日常困扰。所以“群己权界”——严复讲的这个东西在上海是特别明显的。我后来慢慢的会觉得它是文明的标志。

另外,比如说,我的小孩09年4月份出生,到了秋天,我去(给孩子)上户口。我准备了一堆材料跑到派出所,派出所的两位中年女警官看了材料说:你没办法上户口,你小孩的妈妈在湖南,在上海有小孩随母亲的原则,不能上户口。但其实改过政策,如果父母双方在不同的地方,都是集体户口的话,可以自由选择随父随母。我给她讲,她一脸傲慢,说肯定是谣言。那是我在上海这么多年,唯一一次特别强烈地感受到所谓的排外,就是中年一代非常有优越感,好像觉得你们侵占了我们的资源,不能进入我们的领地的感觉。那是唯一的一次,也是在政府部门唯一的一次。

但是,这个时候,一个年轻的女警官说,唐老师,你把材料给我,每个区都有指标的,但是小孩生下来上户口,这是基本权利,如果有需要进一步补充的材料我再通知你。她讲了这样一句话,让当时惶惑而有点愤怒的我感到巨大的安慰。所以,上海本地也有代际的差异,到了年轻一代,她会用这样的方式来跟我沟通。

维舟:我觉得如果说比较两个地区的话,各有千秋,其实没有一定的优劣,只能说某些特性可能在某些场景下的表现是这个样子。

如果让我来概括,

湖南人可以说是“封闭中的开放”

:它在内陆有一点封闭,近代有一点排外和保守,但是其实心态上又是很开放的。但是反过来讲,

上海人倒是“开放中的封闭”

:敢为天下先,敢闯,这种开放性、大胆的意识,在上海是比较少见的。

上海看起来是中国的经济首都,自居为国际大都市,说海派文化是海纳百川的。但是,我们可以看到,上海有封闭的一面,这种封闭性有的时候体现为优越感,有时候觉得自己是国际大都市,如果你低于一定level(层次),就不接受你进来。

虽然我们一直说,海派文化是很有包容性的,但事实上现在的土壤好像太干净了,没有那么草根的东西长出来。我们很明显能够看到,比如说,这些互联网企业,北京出了百度和头条,广东深圳那边有腾讯,结果长三角这一带,阿里是出在杭州,没有出在上海,这是为什么呢?理论上来讲其实是不合情理的。媒体也是,之前广州那边出了《南方周末》,很敢讲。北方也出了《新京报》《中国青年报》,但是上海没有,非常安静,(只有)《东方早报》有一段时间还可以。你可以说它守规则,自我设定了一个边界。

我之前有一个朋友,在北京工作了很多年,做记者,到上海澎湃做“思想市场”。结果他做了半年多,就说,我非常惊讶,我本来以为上海是一个开放的大都市。我说,你才知道啊,上海其实有一个隐蔽而高效率的现代政府,权力毛细血管化,管理非常精细,人也都非常配合,你说这个算好还是坏?你可以说,它是非常理性的,非常有契约精神,大家都不做违法违规的事情。

我有朋友做业主维权运动,就发现北京的业主维权,动辄讲到“国际”这种非常大的词。上海这边体现为专业精神,一定要在法律框架之内跟你抠字眼,而且业主当中往往是有做法律的人站出来 ,但他绝对不做违法的事情。

上海人的权利意识非常之强烈,而且他不嫌事小,没有面子上的顾虑。我有个朋友是北京人。他有一年从北京坐高铁来上海,结果离开北京没多久,他那节车厢的空调坏了。开始他们只是叫列车员来修,修了半天,到济南的时候,列车员过来说,对不起,空调我们修不好,没办法。一节车厢里面大概有一半是上海人,就开始用上海话讨论,后来就越讲越大声,就说你这个车票里面是包含空调费的,空调费要退给我们。(唐小兵:有道理啊。)当时车厢里面的北京人听了以后就嗤之以鼻,觉得这帮上海人小市民,怎么这点钱也要在那边抠,也差不了多少钱。结果上海人就自发的开始“闹”,“闹”了以后推举一个代表来,跟列车员交涉,开始列车员不同意,但他们反复交涉。最后列车员不得不退而求其次,同意在每张车票后面签字,大概每个人可以退到100块钱。等到上海人抗争成功了以后,北京人也开始“闹”了。

唐小兵:这个就有点像疫情期间,从日本一个机场回来,上海人听说有些人在咳嗽,他们就不愿意登机,强烈抗议,其实这样做是对的。

维舟:对,上海人好像没有这方面的顾虑,比如我要忍一忍,体谅一下列车员辛苦,是不可抗因素,或者说这是自我的小利,也没多少钱,是小事……他们好像没有这些包袱,权利意识是非常突出的。他也不多要,但这个是应该的,你就应该给我。他们能自发地形成一种舆论倾向,这可能跟上海的市民文化的确是有关系的。

唐小兵:在我的新书《书架上的近代中国: 一个人的阅读史》里面,我有好几篇文章谈到上海文化。我们讲上海文化,也要有一个时间的区分。像维舟兄所谈到的,今天的上海文化可能变成了一个文化的码头,民间性、草根性的文化没有了,基本是一个由权力宰制的、自上而下的、高度组织化的文化。上海变成了一个文化展示的空间。