张新宇是我值得信赖的老朋友。植物私塾被毁的那段日子,与他联系,与他见面,从未听过他一句抱怨和叹息。

人到底要活到怎样呢。我想就是能对生活中任何一件微小的事,都能有所感觉,比如花开,比如草长;而能对生命中突如其来的任何一件大事,都能安然处之,比如多年心血付之一炬。

很显然,张新宇是这样的人。

这个人,这件事,都值得支持。

种下同理心

2015年12月25日,因为拆迁,推土机一夜铲平了曾经美丽的学校。

我望着一地废墟,久久没有回过神来。

过了5天,我想起应该通知孩子们,于是传了一张照片在朋友圈。

没过多久很多家长打电话来,说孩子们看到照片时都哭了。

我是张新宇,植物私塾的创始人。

8年前,我辞掉广告公司艺术总监的职务,来到这块30亩田地里,建起了一座学校,带着孩子们一起,养花种菜,荷锄放歌,探索自然……

植物私塾原址

香草、鸢尾、睡莲、马鞭草、花生、南瓜、芭蕉……在精心打理的花房和温室里,种植着三四百种植物。

5年时间,我和孩子们用心养护着这里的一花一草。

孩子们总是围着我问这问那,他们张大眼睛,努力识别、记录植物的样子真是可爱极了。

“孩子们,《诗经》里有一句话“蒹葭苍苍,白露为霜”,我们都认为是芦苇,可是你们知道吗,其实“蒹”与“葭”是两种不同的植物哟。”

“张老师,什么是芦苇呀?”

“你们看水里那片高高直直,随着风头发甩来甩去的就是了。”

孩子是世界上最具好奇心的生物,他们每天都像海绵一样吸收着外界的知识。

比起沉闷无聊的课堂,这片园子就是我的讲堂,里面的所有植物都是我的教科书。

熬制梨膏需要耐心

我们会用成熟坠落的梨子熬制香甜的梨膏,一起用花生磨出绵密的花生酱,卷心菜丰收的时候孩子们便知道可以晒菜干吃了。

这片田地,见证着孩子们的成长,和植物私塾的蜕变。

曾有媒体把这儿比做鲁迅先生笔下的“百草园”,可当 “百草园”没了,我和孩子们又该何去何从?

▼

有人说,现代人的崩溃是一种默不作声的崩溃。

每天叫醒你的不是梦想而是一堆工作留言,外卖小哥今天迟到了半个小时,司机因为旁边的车子变道不打转向灯而骂骂咧咧.....

人们微笑着抑郁,心里却积累着戾气,在某一个突然爆发。

曾经我是一名广告人,每天沉浸在三点一线的生活里,沉浸这种快节奏的轮回之中不能自拔,只有画画成为我的一丝消遣。

当时,在大学教了两年书,我还是决定做与社会联系更密切的工作。

我所服务的公司当时是哇哈哈、康恩贝等品牌的合作方,作为艺术总监,我每天寻找着新鲜的资讯刺激大脑。

后来自己做公司,在杭州搜狐做过1年的主编,也尝试过转行影视。

年轻时的我

可是很多城市人一样,我的内心渴望逃离这片钢筋水泥森林,仿佛一个行走在沙漠里的旅人渴望一片甘霖。

不同的是,我真的这么做了。辞职后我在家里呆了4个月,除了睡觉就是看书,仿佛回到了那个求知若渴、爱读哲思的少年时代,当然,这当中也夹带着无法逃脱的迷茫感。

直到一个午后。我走在杭州良渚文化村,踩着高高低低包围起来的石头台阶,穿过一条上山的小路,走入了一片山林里。

一阵夹着青草香的清风拂过,我的全身人一下子放松下来,好像所有紧绷的神经都缴械投降,进入了彻底的放松状态。

这种熟悉的感觉把我瞬间拉回小时候。因为童年生活在山里,放学回家的路要2 小时,我总是和几个小伙伴一路打闹着回家,累了就坐在山头看着远处飞翔的鸟,和天边的云朵缓慢移动。

一瞬间时间仿佛静止了,我感觉整个山是我一个人的,而我和自然是充分连接的,没有任何的孤独感。

自然有一种神奇的力量,能够打开我们的感官,那个下午压抑在内心很长时间的焦虑感,在自然中得到了释放。

后来我才知道,很多都市人都有个通病——“自然缺失症”。

这是美国作家理查德·洛夫提出来的一种现象,即城市人的生活和自然隔离开来。

我尝试着在微博上以身边的植物为话题和人们互动,没想到得到了很多人的回应,我隐约中觉得人们好像对于认知自然有所需求。

《诗经》里有一句话 “桃李不言下自成蹊” 。

2011年,也就是在我童年的经验被唤醒的年份,良渚文化村的地产商找到我,希望有广告经验的我能帮忙策划30亩田地的使用方案。

这无疑给了我的设想以落地的场景,幸运的是我在社区做自然教育的想法得到了认同,植物私塾得以顺利的落地在了良渚文化村。

这儿也成为了我“自然教育生活化”的实践基地。

当你找到珍视的东西,就好像心有了安放的地方,我于是开始了8年自然教育的征途。

▼

自然教育的系统完善,是经过一个不断打磨,深化认知的过程的。

而这当中,孩子们的天真反应常反哺给我灵感。

一天下午,孩子们在山上发现了一只小鸟的尸体,她们自发地围成一圈,表情很难过。

于是我们停止了课程,孩子们为小鸟举办了一场葬礼,葬礼很隆重,墓地很考究,还竖了墓碑,这一切让孩子们懂得了对生命的敬畏。

我意识到,很多人对于自然教育的想象,更多的是停留在对自然的认知上,认识花草、鸟兽......

现代教育很大的问题是功利导向,脱离人的感受,强制灌输给孩子很多概念和理念,可是要了解这个世界任何一样东西,打开感官去感受、理解它才是最重要的啊。

相比机械地认知自然,

自然教育更可贵的是打开人的感受,而感受的背后是“共情”能力。

华德福的十二感官、佛教里的同体大悲、心理学里的换位思考,其实都是在说共情能力。

自杀了的台湾女作家林奕含曾说,自己想要成为一个对他人痛苦有更多想象力的人。

我们都知道,理解他人容易,但你真的感受的到他人的痛苦吗?

而一个为别人的快乐而高兴、为别人的悲伤难过的人,本质上是一个向善的人。

2015年我们推出了“一个不求结果的夏令营”。

我们希望孩子们知道,有时候经历比结果更重要,倾尽权利去耕耘,接受所有的结果,是他们应该具备的一种能力。

我会带孩子们从山中,寻找香料及染料,了解自然的妙趣和应用,也会从收集泥土,自己在地上挖坑建一个窑,或将砖头垒在废弃的铁桶里,自己收集柴火,自己生火,一直到将泥塑烧成。

一系列课程下来,孩子们的变化是惊人的,曾经惧怕泥土的孩子开始用泥土;对绘画了无兴趣的孩子,开始着手画画并展示出丰富的想象力。

2016年,我们设计推出感觉实验室的系列课程,这个课程花了3年时间打磨,将游戏和生活结合,在六感实验室的课程里,我们为每个人走来戴上眼罩,靠嗅觉去猜不同食材,比如橘子、柚子、柠檬。

孩子们惊奇地发现,当蒙上眼睛靠触觉去感知一样东西时,他们会感觉到比实物更大的体积,这其实是人因为专注的时候把东西延展开了。

同时,艺术成为了另一个出口。

亚里士多德曾说过,艺术是对大自然创造过程本身的模仿。

从一片树叶的茎脉,孩子们能观察到整个宇宙的秩序感,而现象背后,万事万物都是联系在一起的,从而建立起整体观和宇宙观。

一位美国妈妈在看了孩子的作品后非常惊讶,“过去他在纸上都是乱涂乱画,敷衍了事,但是现在他能够沉静的,根据不同叶子的颜色和形状,拼出这样一幅装饰画!”

▼

学校被毁,对我们来说是一个很大的打击。

好在我有一个强大的团队。处在一个知识密集型行业,我深知人的重要性,现在我们的团队共23人,他们来自全国各地,包括人类学、博物学、植物学、历史学等各个学科的年轻人。

大家开了个脑洞,说为什么不干脆把植物私塾的营地安在全国各地?于是,我们将版图扩大到了上海、杭州、南京、苏州、福州、哈密、黄山......

8年,2000多个日日夜夜,来自全世界近10000个家庭参与进来;曾经被夷为平地的植物私塾,如今将在全国7大城市安营扎寨。

哈密,是我们到过最远的地方。在8天,走过地球10亿年,我们准备了植物私塾夏令营游学课程,带领孩子去新疆哈密——新疆的东大门。

10亿年前,这里是一片汪洋大海。今天,这里戈壁千里,是地球上离大海最远的地方。有人说这里是“最大的天然博物馆”,1亿年前,这里遍布恐龙。

在我看来,一套好的课程是深入浅出的,能够反映价值观的。

在植物私塾的标准里,一个人孩子要成为完整的人,需要具备爱心、智慧和勇气,而针对7~14岁的小童课程《绿野仙踪》,基于童话故事, 把孩子们实地带到森林里做游戏。

每个人会在童话剧里选一个角色,最终以话剧表演的形式汇报演出。我们发现,在这个过程中孩子们都非常投入,在学习自然知识的同时,也会倾注自己的情感。

经过长时间的打磨,我们的课程已经有了常规周末自然艺术课、夏令营课程以及今年刚推出的游学课程;在年龄梯度的设计上也做了严格区分,有针对4~7岁的小童课程,也有为7~15岁的大童设计的课程。

当然,除了丰富多样的定制化课程,我们也精心准备了能足够代表植物私塾品牌理念的产品。

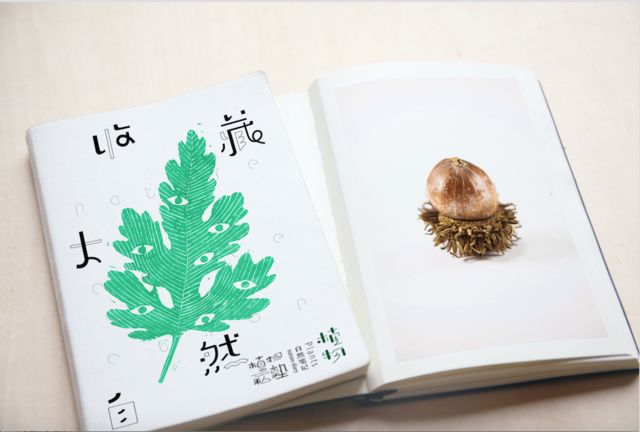

这些产品并非随意设计,而是包含了植物私塾8年来对自然教育里使用场景的观察,其中自然笔记本、粗陶挂器和定制款丝巾都是首次亮相。

当你走进自然去记录的时候,会需要一个轻便的、环保的、舒适的袋子,帮你整理前往自然深处的物品,笔记本、以及其他的记录工具。

环保袋设计样稿

因此,我们设计了清新漂亮的袋子和笔袋,加上这本让你与自然互动的笔记本,你就可以享受一整天与自然亲密的时光了。

笔记本有包括松果和泥土的两种主题,让你在使用的同时能够了解自然。

兴奋地揣着松果、落叶,回到家却发现无处安放?考虑看看植物私塾定制的自然物收藏盒子。

这还不够?想要永久定格自然的美?

我们奉上一套由暖澡堂设计,植物私塾定制的植物标本DIY工具包。