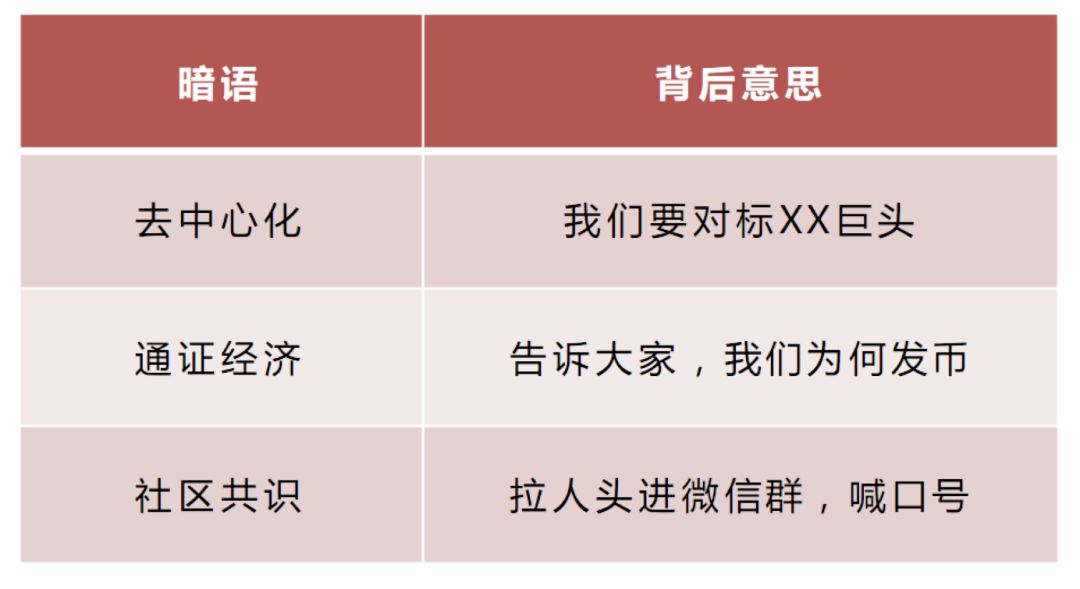

在币圈,一个非常有意思的事情是:

总有那么一些听上去正儿八经的词语,当你深扒它们后面的细节时,会发现一些不忍入目的勾当,

比如说:“去中心化”已经成为了很多项目方一个题材炒作的绝佳话术:“我们要做去中心化的XX,颠覆中心化的XX巨头”,再如“通证经济”和“社区共识”,现在俨然成了“再发一个币”和“传销式拉群”的代名词。

而最近一个(或者说一组)听上去十分正规的术语,是

“币改、链改、票改”,

由于词语短小精悍,外加一些老专家站台,让人感觉还挺像那么回事。然而,当你仔细看一下相关的内容就会发现:

这一组词汇,其实是特定宏观经济环境下的一个特定产物。

往大了说,整个币圈,其实都是如此。

表:币圈通用黑话汇总表

那么,“币改、链改、票改”对应了宏观经济中的哪些事件呢?它背后的本质又是什么呢?

特立独行的数字货币,或经济中心的边缘部分

在正式阐述这一概念之前,先给大家拿2017年的大牛市举个例子。估计很多读者到现在也没搞明白,2017年数字货币的暴涨究竟是怎么来的,毫无疑问,

相对紧俏的供需形势固然是一方面(当时项目相对较少)。

但最直接的导火索,还是源于

2016年底、资金面紧张所发生的传统资产价格崩溃,

从股债双杀、股债汇三杀、一路到股债汇期四杀,金融市场投资者们的精神防线被一道道突破。

而比特币的出现,犹如一块新大陆一样,使得无数韭菜投身其中试图避险,

在这样的“西贡效应”点燃下,数字货币市场呈现出前所未有的繁荣。

如此,才有了后来的大牛市,以及目前大批关注区块链行业的投资者。

同样的道理,发生在了2018年的“币改”之上。2018年宏观经济领域面临的最大事件是什么?毫无疑问,是中美贸易战,

在美国不断的关税大刀之下,中国在国际贸易方面的收入缩水已成必然。

面对这种局面,很多大心脏的朋友一拍胸脯,没事!中国这么大,造啥造不出来?世界这么大,卖谁卖不出去?

这话听上去豪情万丈,只是忽略了一点:“贸易战”所带来的麻烦,可不仅仅是贸易方面的,它其实涉及到的是一个更大、也更严重的问题——那就是

中国的货币流通性。

可能是听“印钞机”这种词听多了,很多朋友可能并不知道,中国的钱,其实并不是央行开印钞机凭白无故印出来的。也不是像美联储那样买国债然后发的,那是怎么来的?答案是:

很大一部分基础货币,来自于出口所带来的外汇收入,

这些外汇收入进入央行之后,央行按照相关比例,释放一定的人民币。

而本次贸易战所带来的最直接结果,就是中国在最大贸易伙伴——美国那里的出口额下降

,从而导致基础货币的减少,引发银根缩紧、流动性变差,

银行不愿意轻易对外释放贷款,如果不加以控制,中国很可能会重现2012-2016年的悲剧景象。

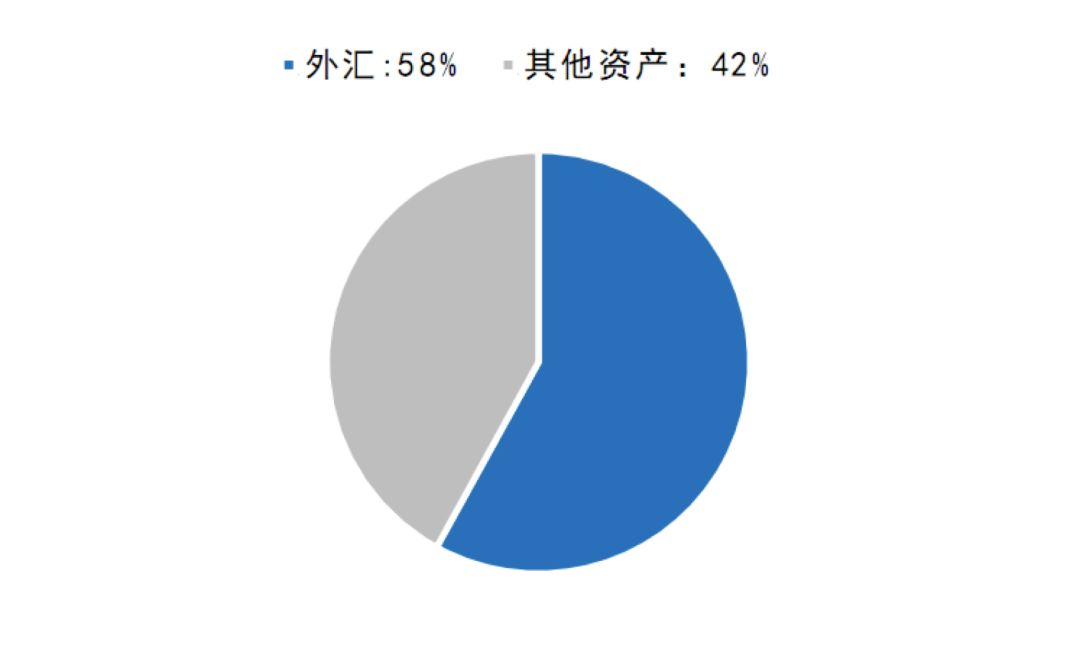

图:虽然比重有所下降,但外汇资产仍然是中国基础货币的重要组成部分

图:虽然比重有所下降,但外汇资产仍然是中国基础货币的重要组成部分

(数据来源:央行资产负债表)

所以,我们可以看到,国务院常务会议近期在对下半年中国宏观调控政策的定调上明确表示:下半年政策的重心聚焦在财政政策和货币政策上面,即财政金融政策要协同发力,

积极的财政政策要更加积极,货币政策要松紧适度;

至于叨咕了几年的神马“防风险”,先放一放吧,顾不上了……

不过,虽然中央政府已经表态,要通过一系列手段来增加货币的流动性,但这个手段有两个不确定性:

第一,能释放多大流动性?

特朗普的政策给中国的基础货币上砍了一大刀,而央行的降息降准逆回购能够弥补这部分损伤吗?

第二,政策多久能落地?

从上一轮货币宽松的经验来看,这个过程用了一年多的时间,期间死掉的企业白骨成堆,那这一次如果也是这样,会不会又有一批企业等不到输血就先呜呼了?

很显然,对于实体经济企业来说,现在他们面临着确定的风险和不确定的政策,心里着实惶惶。只有自己寻找一条相对确定的解决方案,才能踏实一些。然而,问题在于:

现在的融资渠道,可以说是空前的不好找。

传统金融机构已经是捂紧了钱袋子,而前两年满天飞的新型互金平台最近却又各种爆雷,这老也不行新也不中,究竟上哪里,企业能找到钱呢?就在这个时候,实体企业们猛然发现:

曾经被自己各种瞧不起的区块链一级市场,居然是一味再适合不过的救命良方。

未曾想到的余波:贸易战后的发币潮?

在这样的大背景下,7月初,区块链行业开始出现了一股子“币改/链改/票改”的旋风,N多思维滞后的传统企业,终于在牛市过去了三个季度之后才反应了过来,

都想趁着最后一点热乎劲,冲进这个行业,用区块链给自己“改”一下,

就连笔者这种深居简出,毫无社交生活可言的宅人,都曾被几个想写白皮书的传统企业询价,然而价位却是低到了让我吃惊的地步。

要知道,即便是在普通的咨询公司,这种科技+金融+产业的综合类报告,价格都是比较高的,而某些企业却想用白菜价就搞一份白皮书出来,个人看来十分不正常,但在一些企业看来,却是相当司空见惯,原因很简单,因为

他们根本就没想写的多么缜密,只是想赶紧弄个资料,然后出去寻找资方接盘。

在这样饥不择食的情况下,他们找的白皮书作者可以说是鱼龙混杂,甚至还有很多对区块链毫无了解的在校大学生,写完一份,拿着三四千的报酬就能high好久。

那问题来了,连白皮书这种纲领性的文件都写得一塌糊涂,这些传统企业究竟是想要用区块链“改”自己的什么?答案很明显,就是融资渠道,他们想要将区块链和ICO,作为传统金融机构、新型互金平台之外的又一种融资方式,

钱先到手再说,至于后续的token用途和机制啥的,咱们慢慢想,

反正币圈一天人间一年,计划的太早,没准过几天就不适用了,对吧?

看到这里,

很多项目方估计有种被扒光的感觉,

对笔者也是十分不满了:你不懂区块链技术,不懂通证经济的精髓,不懂去中心化的理念,凭什么对我们“币改”/“链改”/“票改”指手画脚?

图:最早的ICO“万事达币”就是一种集资行为,

图:最早的ICO“万事达币”就是一种集资行为,

所以“ICO=融资”没啥可回避的

原因很简单,作为一个长期关注区块链落地实体经济的观察者,笔者看的区块链项目还是比较多的,其中涉及到了N多的行业,从养鱼养猪、炼钢炼铁、吃喝玩乐等各类“区块链+”项目都有。每次看完之后,

对于这些项目总有一种鸡肋的感觉。

你要说区块链能不能提高这些行业的效率?可以。但是区块链能够解决这些行业所存在的痛点吗?严格来说,难。这就跟无纸化办公一样,它肯定是

可以提高政商机构的办公效率和运营成本,但它能够解决吃回购和贪腐的问题吗?

显然是八竿子都打不着关系。

区块链也是一样,很多垂直领域,它们的

行业痛点根本就不是什么“互不信任”,而是实实在在的技术硬伤,

举个例子:数字版权溯源,这个行业现在存在的最大阻碍,包括追溯手段落后、缺乏交易体系、举证维权困难等问题。

这些问题,只有靠实实在在的图像识别技术、或是现有体制改革才能解决问题,比如说用AI算法给两种图的相似度打分,当分数高到一定程度时,触发什么样的惩罚机制等等,而“区块链+智能合约”?你就算把所有的信息都记录到区块链上,能有什么效果吗?你那智能合约往哪使劲呐?不客气的说吧,

在这种行业,区块链起不到什么太大的作用,更不用说称之为核心技术了。

图:万能的区块链啊,你来看看下面这个情况存不存在版权问题?

全力开喷?币圈恐怕还没资格

在这样的情况下,目前市场上搞的轰轰烈烈的什么“币改”也好,“链改”也罢,甚至还有什么“票改”,不用想太多,跟区块链技术没啥太多关系,就是