“采访我的时候请别惊动我的母亲,她刚从医院回来,医生叫她多休息。”记者不久前采访75岁的周幼马时,老人反复叮嘱。

老人的母亲——马海德夫人周苏菲,今年99岁。

长命百岁,是许多人的愿望。如今,随着生活水平提高、医疗条件改善,“长命百岁”越来越不是奢望,中国早已进入老龄化社会。

作为首都,北京更是“春江水暖”。截至记者采访时,北京户籍老年人口中,100岁及以上老人达833人。

北京的老龄化形势究竟怎样?北京拿出了怎样的应对举措?从北京这座特大城市,能看出一个国家怎样的“抗衰老”形势?

6月11日是中国人口日,7月11日是世界人口日,记者历时数月,走访北京市有关部门、养老机构、社区街道后发现:中国人口老龄化态势远比想象的要严峻,一场应对老龄化的“战斗”才刚刚拉开序幕,这既是一场“攻坚战”,也是一场“持久战”。

“中国老年人口规模巨大,养老任务极其繁重,在人类社会史无前例。”如此庞大的老龄人群,如此艰巨的养老重任,专家学者和受访人士普遍呼吁,应对人口老龄化,应该像防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治一样“攻坚”。

“这样大规模的老龄化,全世界没有遇到过”

预计2050年三分之一中国人是“老人”

“我这里每天有好几拨弟兄来聊天打牌。以后养老咋办?我不想那些。”59岁的赵登芝家住北京昌平区阳坊镇四家村,从小患有小儿麻痹症,平时行走要靠拐杖支撑。对这位没有工作、与妻子离异的低保户来说,养老似乎是想都不敢去想的事。

在农村,像赵登芝这样对老年生活“不去想”的人不在少数。

北京市民政局局长李万钧说,与发达国家相比,中国人口老龄化呈现两大特点,即“老龄人口增长迅猛”和“未富先老、未备先老”。

国家统计局发布的老年人口统计数据显示,2017年末,我国60周岁及以上人口24090万人,占总人口的17.3%,平均近4个劳动力对应1位老人。老年人口中,65周岁及以上人口15831万人,占总人口的11.4%。此外,失能半失能老年人约4063万人,认知症患者700多万。

从1999年我国开始进入人口老龄化社会到2017年,我国老年人口净增1.1亿,其中2017年新增老年人口首次超过1000万。预计到2050年前后,中国老年人口将达到4.87亿的峰值,占总人口的34.9%,意味着将近每3个人就有一个超过60岁的老年人。

北京是中国老龄化态势最具代表性的城市之一。截至2017年底,北京共有户籍老年人口333.3万,占全市户籍总人口的24.5%,其中65周岁以上户籍老年人口219.9万,占比16.2%;80岁及以上高龄老年人口占老年人口的16.72%,失能老年人口占比4.78%。

“没想到老龄化速度这么快!”北京市西城区副区长郁治说,西城区144万人口,老龄人口已达39万多,一年增长一万多。

作为北京核心区的西城区,其老龄化形势呈现“数量大”“高龄化”的特点。截至2017年底,西城区老年人口占全区户籍人口27.1%,比2016年增长了0.6%,全区老年人数量相当于门头沟区人口总和。此外,80岁及以上老年人的数量占全区老年人口总数的22.3%。

“北京平均一天增加500多位老年人,其中80岁以上的120多人。”北京市民政局分管养老工作的副局长李红兵说,放眼北京,从2025年至2030年,20世纪80年代第一批独生子女的父母都将陆续进入70岁至75岁阶段,总数约为80万人。“这就意味着80万老人集体面对‘421’家庭人口模式。”

“发展迅猛,影响长远。”李万钧指出,到2048年,每三个中国人中就有一个老年人。

如果提前从社会、家庭、个人等多方面做好准备,那么“老”将平稳且“有所养”,如果没有做好准备,应对老龄化将是一场艰巨的遭遇战,“从2018年到2048年,大约是一万多天,我们必须只争朝夕!”

“这是一件涉及家家户户的大事,完全靠政府,政府包不住,完全靠家庭,很多独生子女有心无力,必须走社会化分工和专业化服务之路。”北京养老行业协会会长倪浩华坦言,“复杂严峻的形势倒逼养老行业必须持续推动模式创新,持续推动资源统筹。只有乐人达己、全民行动,才能确保老有所养。”

在西城区,政府多举措应对人口老龄化,全力构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、互联网为平台、政策为保障的具有中心城区特色的养老服务模式。

以什刹海街道为例,辖区建有宁心园老年公寓、金秋园敬老院、华方养老照料中心、光华社区养老服务驿站等养老服务机构,通过不断夯实养老基础设施,为辐射居家服务创造条件。

2018年1月10日,由万科和北控联合运营的光熙康复医院正式开业,与怡园光熙长者公寓毗邻,组成整体的医养结合中心。

万科集团从2009年起在杭州试水养老服务,截至2018年5月已布局16个城市。

“目前我们在北京大约有5000张养老床位,计划今年布局1万张。”尽管北京万科从2015年起将养老作为北方区域6大转型业务之一,稳健推进,但是多年从事养老地产探索的万科集团高级副总裁、北京万科总经理刘肖坦言,养老地产业务做起来很难,一是经营性物业拿地成本高,二是缺乏规范服务的标准体系,三是养老护理学校非常稀缺。

“2040年以后,中国将拥有世界上顶部最重的人口结构。”梁建章,携程创始人兼董事局主席、北京大学光华管理学院经济学研究教授,最近刚刚出版《人口创新力——大国崛起的机会与陷阱》一书。他指出,“中国的老龄化问题比日本要严重,这样大规模的老龄化,全世界都没有遇到过。”

“人口老龄化是全球的共同挑战,相比较而言中国的形势更严峻,进程快、规模大且物质准备不足,表现出典型的未富先老和未备先老的特点。”泰康保险集团副总裁泰康健投首席执行官刘挺军说,最大的准备不足,是医疗服务供给体系没有结合人口老龄化趋势和需求有针对性地设计和调整服务供给结构。

过去,医疗服务以治疗为中心,国家支持和医保支付向大医院倾斜。随着老龄化社会的到来,人群主要疾病转向慢性病和老年综合性疾病,更需要以保健为核心的家庭医生、养老照护、康复护理、精神心理、社会支持等服务,当前这些“院外”服务的供给还远远不足。

“如何通过支付体系引导医疗资源和健康服务的供给侧结构性改革,完善医养服务体系的构建,还有一个过程。”刘挺军表示。

“把家里的床变成养老的床”

北京积极构建“三边四级”体系,推进居家健康养老

北京市丰台区南方庄社区,78岁的陈益君老人每天都会往来于家和颐养康复养老照料中心之间。

陈益君的老伴张永禄因患帕金森病、糖尿病等多种慢性疾病,需长期卧床,“儿女雇了两个保姆在家都不行,有时候还得给上班的儿子打电话叫回来帮忙照顾,真的是伺候不过来。现在住进照料中心,看到都是像我老伴一样不能下床的老人,我也就每天过来照看,给护理员们减轻点儿工作量。”

在照料中心内,记者看到,大多数老人都属于超过80岁的失能老人,因家中缺少专业护理人员,儿女们不得不将老人送到照料中心照护。他们想不到的是,大部分老人住进照料中心后身体情况好转。

据了解,北京300多万老年人中,在家独居的占9.8%。2017年底,北京提出建立居家养老巡视探访服务制度,由街道乡镇委托指定就近的养老服务驿站、养老照料中心等开展服务。

69岁的朱阿姨住在西城区新街口东大街一个1988年开始使用的老旧小区,家中两个儿子因为工作原因看望老人的次数屈指可数。

儿女不能常回家看看,老人只能另寻精神寄托,朱阿姨就将情感寄托在小动物上,“十几年来我和老伴收养流浪猫、狗等小动物,我把它们当作孩子对待。”

社区居委会主任徐军介绍,对于这样儿女不在身边并且因身体原因生活不便的老年人,经过儿女同意后,送到附近的养老照料中心接受照料。朱阿姨表示,有照料中心护理员陪伴,感到十分踏实。

朱阿姨的例子,是北京近些年探索就近养老的一个缩影。事实上,为老有所养,近年来,北京市在无障碍适老化改造、建立老年友善医院、建设“三边四级”体系、医养结合试点、共有产权养老等方面,做出了诸多努力和尝试。

“把家里的床变成养老的床”,居家健康养老,是积极应对老龄化的重要方式。为此,北京市着力在政策设计和设施布局层面构建“三边四级”居家健康养老体系。“三边”指的是老年人的“床边、身边和周边”,“四级”指的是“市、区、街、居”四个层级的责任体系,让养老服务融进街道、社区,做好“最后一公里”服务工作。

2018年5月22日,北京市人大常委会听取和审议了北京市人民政府关于推进居家养老健康服务工作情况的报告,并开展专题询问。自2015年市人大通过《北京市居家养老条例》后,市人大常委会坚持每年对《条例》进行执法检查、督促。

“北京市人大常委会对养老工作的支持、监督,是空前的,更是持续的。”李万钧说。

为老年人建立健康档案337.05万份;为155.5万老年人提供包括免费体检在内的健康管理服务;每年为老年人提供出诊服务14.64万人次;为老年人提供诊疗服务近3000万人次;对符合相关政策的老年人免普通门诊医事服务费约2467万人次……截至2017年底的一组数据,印证着北京推进居家健康养老的铿锵脚步。

为进一步做好居家健康养老服务,北京一系列改革新尝试,正在实施之中:

北京市人社局在石景山区开展政策性长期护理保险,

目前已完成两个社区的入户评定,5月份开始享受长期护理保险提供的护理服务,支付长期护理保险待遇,计划年底前实现石景山区内全面试点,届时48万参保人员中将有3000名左右重度失能人员享受护理服务。

北京市金融局牵头在海淀区试点开展居家养老失能护理互助保险,

截至5月1日,个人参保已有480人。海淀区对1165名低保对象和4065名计生特殊家庭人员等政府全额补助对象的集体投保工作已办理完毕。今年2月起,正式启动护理险理赔试点工作,已有9位老人申请并享受失能照护服务。

今年一季度,通过自愿申报、区级评估、市级复核、综合评价等环节,北京市卫生计生委最终确定首批20家老年友善医院。

老年友善医院将建立实施连续性的医疗、康复、护理和安宁疗护等服务,倡导对患者进行综合评估,利用多学科整合管理团队为患者提供个性化、有针对性的医疗照护。

北京市近年建立了巡视探访服务制度,主要面向80岁及以上的独居老年人、与重度残疾子女共同居住的老年人、无子女或子女不在本市的独居老年人等,通过电话问候、上门巡访等方式一周至少巡访一次。

2018年,北京市拟巡访老年人不少于5万人。

“通过推进居家养老健康服务,延长老年人的健康预期寿命,改善老年人的生活质量,减轻家庭的养老和医疗负担。”北京市政府负责人说,“十三五”时期既是我国第二次人口老龄化高峰到来前的平台期,也为做好各项政策研究和制度设计提供了窗口期。

“居家养老健康服务处于发展阶段,还存在服务总量供给不足、服务质量有待提高、服务队伍人员短缺等问题。”这位负责人强调,各相关部门要下大力气把情况摸清,把问题找准。

“随着这些年的探索,在北京,市、区两级的养老责任体系已经形成,现在在‘攻’街道这一层,党委进行全面领导。”李万钧表示。

养老服务的“供给侧改革”

养老社区、医养结合、PPP、共有产权、农村幸福晚年驿站……北京养老服务模式不断创新

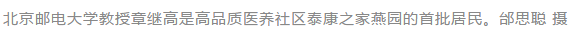

位于北京昌平新城,总投资超50亿元,总建筑面积达31万平方米,未来可容纳3000户居民入住的都市高品质医养社区——泰康之家燕园自2015年开业以来入住率就居高不下。

“现在有超过1000位长者居住在这里,平均年龄约80岁,有200多人有高级职称,其中有3位院士、160多位教授、多位高级工程师和研究员。”燕园养老社区总经理葛明介绍。

记者了解到,社区的房间里都能看到拉绳报警装置,至今已有300多人次拉绳,有效抢救120多人次。

1933年出生的北京邮电大学教授章继高是中国电接触学科的开拓者之一,是2016年6月26日入住燕园的第一批居民。阳台上,还摆放着他2007年获得IEEE霍姆科学成就奖的奖状。

“三餐不用管了,家务活也解放了,有事就找‘管家’。”章继高的老伴、曾在美国伊利诺伊州立大学任教的李蘅教授笑着说。

李蘅还参加了社区合唱队:“29个人,80岁以上的10多个,最大的89岁了,大家生活在一起,不会有寂寞感、孤独感,老人很怕孤独的。”

业内人士指出,燕园这样的养老社区门槛相对较高,为一部分高收入人群的养老提供了选择。

“泰康的定位不是奢华,而是高品质养老。”刘挺军说。目前,泰康已在全国12个城市布局以大规模、全功能、医养结合、候鸟连锁为特点的现代化高品质医养社区,规划超2万户养老单元,可容纳约3万老人。

在朝阳区双井,与三环路一墙之隔的恭和苑,是一群老人共同的家。恭和苑是乐成老年事业投资有限公司(以下简称“乐成养老”)建立的第一家经营性养老机构。乐成老年事业投资有限公司总经理曹静说:“最有尊严的养老方式究竟该是怎样的状态?是远离都市熟人圈,在清净山林里由人照料直至终老,还是尽可能延长他们自主生活的时间,让老人过正常人的生活?我们选择后者。”

曹静介绍,恭和苑遵循“三贴近”原则选址,即“贴近医疗、贴近社区、贴近子女”,同时以“医养结合、以养为主、持续照料”为核心打造专业服务产品。

2013年,北京市政府将双井恭和苑确定为全市首家医养结合养老服务模式试点机构。随着试点的深入,运营者发现,在养老机构内部简单地设立医务室,并不能满足老年人对专业医护、慢性病诊疗、病后康复及临终关怀的多样化需求。

为此,2015年5月,乐成养老在双井恭和苑西侧,毗邻开设了兼具医疗和医保资质的双井第二社区卫生服务中心,通过一条风雨连廊将养老服务机构与社区医疗机构无缝连接,目前共有61名执业医师,22名执业护士,可以为双井恭和苑及周边社区老年人提供包括全科医生服务、康复服务、护理服务等3大类型服务,并与三级医院结成了医联体。

双井恭和苑院长赵婷介绍,“平日里,老人们在‘家门口’就可以开到所需的药品;有了头昏脑热一类的小毛病,也不必再去人挤人的大医院排队看病。如果医护人员进行评估后认为病情紧急,则立即启动院内120急救车,将老人转诊至周边的大医院。”

“医养结合”模式打破了资源界限,有效串联起老年人与社区卫生服务机构、居家服务机构、三甲医院之间的联系,既可满足老年人院后护理、日常照护的刚性需求,又可减轻三甲医院诊疗压力,丰富了社区卫生服务机构的居家、社区养老服务价值。

双井恭和苑凭借医养结合服务,赢得了社会各界的认可。截至2018年4月底,入住率达到99%。

北京市朝阳区民政局局长李靓介绍,朝阳区在医养结合试点上不断创新,目前已经搭建了老年人医养服务综合评估体系,为高龄失能老人家庭安装“一键智慧养老”设备,开展临终关怀机构建设试点,支持医养机构融合发展,多种形式提高医养结合服务覆盖率。

在北京,一批养老机构的健康服务功能得到增强:数据显示,截至2017年底,经批准独立内设医疗机构且已经通过医保定点审定的达80家,引入医疗机构分支或经卫生部门批准内设医疗机构的63家,与周边医疗机构签订书面协议的286家。

面对庞大的养老需求,单靠政府投入显然力不从心。北京市创新机制,鼓励和支持政府出地,社会机构出资、出团队,以PPP模式运营养老服务机构。

2017年6月,北京市首家PPP模式养老服务机构——朝阳区恭和老年公寓正式投入运营,总建筑面积两万多平方米,提供床位469张。这个项目由北京市政府和朝阳区政府提供场地,共同投资兴建。项目建成后,经政府公开招标,由乐成养老获得经营管理权。

与一般养老院不同,这座养老公寓是集养老照料、医疗康复、文娱休闲、体育健身于一体的多功能养老机构,可为入住老人提供吃、住、医、养、乐等多样化服务。公寓内设立社区卫生服务站,由医护人员24小时值守,在为公寓内老人提供医疗服务的同时,也向周边社区提供居家医疗服务。

恭和老年公寓院长谭疆宜介绍说:“公寓内的社区卫生服务站已经与社区卫生服务中心和医联体医院之间建立起绿色转诊通道,一旦老人发生紧急或无法处理的病症,就可以第一时间将老人转诊到大医院。而且在我们社区卫生服务站发生的医疗行为,包括上门时带有一些医疗类的护理行为,符合医保政策的是可以走医保的。”

PPP模式对养老企业无疑是有吸引力的。乐成老年事业投资有限公司总经理曹静表示:“因为设施的固定资产投资是由政府承担的,像我们这样的社会资本没有承担这方面的成本,不需要为固定资产的回收再去还本付息等,没有这方面的压力。”

“我在这一住就特别踏实,为什么?这是我自己的家。”80多岁的杨秀英所说的这个“家”就是位于东五环的乐成养老双桥恭和家园。一年前,杨秀英从一家养老院搬到这里,成了这座新型养老社区的第一批主人。在她看来,在这个社区不仅可以享受传统养老机构的养老服务、医疗机构的医疗服务,还可以取得养老居室的部分产权,更像“家”,未来能为子女留份资产,一举多得。

双桥恭和家园是北京市首个集中式居家养老社区试点项目,在全国也是首创。

集中式居家养老社区试点模式的最大特点就是有服务、有产权。“整个社区由养老居室、长期照料床位、社区医疗空间和公共活动空间构成。每套养老居室都采用了适老化、无障碍设计。”恭和家园院长庞蕾介绍说。在这个社区,乐成养老长期持有经营占总面积40%的公共服务和活动空间,对未来的养老服务提供永续的专业经营。此外,养老居室由养老服务企业与符合条件的购买者共同持有,乐成养老永续持有每间居室5%的产权,95%份额出售给家有60岁以上老人的居民。

“这种模式打通了居家养老和机构养老相互独立的养老供给格局,其核心是以看得见、摸得着的共有产权房为基础,为老人实实在在的提供住、食、医、护、康、养、乐一体化服务解决方案。通过镶嵌在养老服务设施中的居室出售,让老年人在自己家就可以享受养老机构的专业化服务。预期这将成为中国老年人实现‘老有所安’梦想的选择之一。”曹静对这一模式的创新价值和推广前景充满信心。