摘要:在美国这种富裕国家中,人们或许认为防治疾病的挑战不过是说服那些对疫苗持有疑心的父母,告诉他们为儿童接种疫苗的重要性。但放眼国际,为发展中国家的儿童提供疫苗是一项更艰难的任务,环节复杂,涉及多国政府合作和数十亿美元善款使用。如今,那些本可用疫苗防患于未然的疾病正在给无数家庭带来痛苦和磨难,这样的悲剧在Dhaka Shishu儿童医院内每天都在上演。

(在巴基斯坦第一大城市卡拉奇,店主吴拉姆·伊沙克(Ghulam Ishaq)为自己对疫苗的不信任后悔不已。四岁女儿拉菲亚的一条腿因患小儿麻痹症严重萎缩,由于行动不便,另一条腿被躲闪不及的车子撞伤。图:William Daniels)

(刚果民主共和国境内爆发麻疹,无国界医生使用摩托车运运送装载着疫苗的冷藏箱。在10小时的路程中,疫苗必须被完全冷藏。图:William Daniels)

“去看看那孩子。”萨米尔·萨哈说。“就坐在她身旁。或许那对兄妹也在那儿,他们的生活也永远被改变了。”

“然后你就会明白为何疫苗如此重要。”萨哈说。“我们希望将这一数字减少到最小值,如果不是零的话。不再让其他孩子遭受这样的苦难。”

在孟加拉国首都达卡,黎明刚刚到来之际,萨哈在他的车后座上陷入忧思。身穿制服的司机驾驶丰田车穿越混乱的街道,各种各样的交通工具挤在路上:小巴、摩托车、人力三轮、卡车,还有乘客半悬在门外的残破不堪的公共汽车。“我们可以救她免于一死,但我们无法……”他话未说完。“亲眼看看你就明白了。”

(在乌干达的莫龙戈莱山,马凯雷雷大学大学的研究员Sadic Waswa Babyesiza在查看一只刚捕获的蝙蝠。他与芝加哥自然历史博物馆的团队试图追寻疟疾、寨卡病毒和其他病原体在野生动物中的宿主来源。溯源努力或将为疫苗开发提供帮助。图:William Daniels)

萨哈是一名微生物学家,因对肺炎球菌的研究在国际上享有知名度。他创立的实验室位于孟加拉国最大的儿童医院Dhaka Shishu医院的一角。在大厅里一眼望去,是一排床铺和开放病房。每张床上都有一个生病的孩子,每逢家属探视时间,小病号们会被前来探望的亲戚包围。在实验室里,身穿白大褂的学者围绕着肺炎球菌细胞展开研究:从装在小瓶中的血液和其他体液中搜寻病菌,将其涂抹在培养皿中,再通过显微镜进行观察。

肺炎球菌可以通过打喷嚏或日常接触传播,可以寄宿在健康宿主的鼻腔中很长时间而不是立即发病。但是,一旦身体的防御失败,肺炎球菌就可能迅速迁移、繁殖,产生危及生命的症状。幼儿尤其易感。缺乏抗生素和良好医疗条件的地区的儿童在这种疾病面前最为脆弱。21世纪初,世界上首批有效的儿童疫苗在美国和加拿大投入使用。当时每年全世界有80多万名儿童因肺炎球菌而丧生,其中超过3/4为婴儿和五岁以下的儿童。孩子们不是死于埃博拉或寨卡这样的大规模传染病,而是被一种看似寻常的细菌夺走生命。肺炎球菌感染肺部引发肺炎,感染脑造成脑膜炎,或者对血液进行致命感染。这些死亡事件大多发生在孟加拉国这样的贫困国家。

2015年,结合型肺炎链球菌疫苗来到孟加拉,现在萨哈的研究团队正在追踪疫苗的效果。如果疫苗如专家们所期望的那样在世界各地都有效,那么它们将大大降低感染儿童的死亡率——意即成千上万儿童活下来,而不是在即将到达入学年龄时死去,同时非致命性疾病的机率也会得到很大程度的减少。肺炎袭来时,患者表现出多种症状:短促呼吸、发热、萎缩的胸腔、没完没了的咳嗽、暗紫的嘴唇。为了照顾病患,孩子的父母不得不停掉工作,而家里其他的孩子需要那微薄的薪水才能养活。所有人都盼望着有效疫苗的出现来减少这些苦难。面对随行采访的《国家地理》记者,萨哈和孟加拉同事不断介绍疾病给当地带来的痛苦,似乎觉得一个外来人需要些许帮助才能感同身受。

确实,在美国这种富裕国家中,人们或许认为防治疾病的挑战不过是说服那些对疫苗持有疑心的父母,告诉他们为儿童接种疫苗的重要性。但放眼国际,为发展中国家的儿童提供疫苗是一项更艰难的任务,环节复杂,涉及多国政府合作和数十亿美元善款使用。如今,那些本可用疫苗防患于未然的疾病正在给无数家庭带来痛苦和磨难,这样的悲剧在Dhaka Shishu儿童医院内每天都在上演。

(11岁的珊吉达·沙贾汗原是一个健康的女孩,当肺炎球菌侵入她的大脑,她的人生就此改变。国际援助正在帮助孟加拉国获得肺炎球菌疫苗,尽管这对珊吉达而言来得太迟,但仍有千万儿童等待拯救。图:William Daniels)

萨哈带领记者探访11岁的珊吉达·沙贾汗,她是一位人力车修理工和他妻子所养育三个孩子中的老二。“去吧,”车子行驶到医院大门时,萨哈说。“等你回来了,我们再好好谈谈你看到了什么。贾马尔和塔民会陪着你。摆渡车在停车场等着呢。”

医院的摆渡车在人流拥挤的达卡街道中缓慢前行,街道越来越窄,直到最后容不下车子的宽度,一行人只得下车步行。贾马尔·乌丁是一名医生,塔斯民·萨尔塔纳·里皮则是一名社区卫生工作者,两人带领记者穿越泥泞的巷道,经过一片简陋的铁皮屋,抵达探访地点。

里皮点头示意前面一个门洞即是入口,然后低身进去。遵照当地习俗,三个人在进屋前都脱了鞋。

珊吉达在固定带的帮助下坐在塑料扶手椅上,她在三岁时因为肺炎球菌脑膜炎被送往儿童医院就诊。脑膜炎是包裹大脑和脊髓的保护薄膜被感染所引起的炎症,有时会对患者身体造成不可逆的损坏。如今珊吉达无法控制自己的头部运动,包括面部肌肉和声带。由于无法控制发声,她的声音听上去像是婴儿啼哭。他们的居住环境并不好,9个家庭共用两个厕所和一个水龙头。三人刚刚进门时,珊吉达的母亲纳丝玛在屋外带孩子。现在她坐在珊吉达旁边的凳子上,一只手抱着婴儿,另一只手握着珊吉达的手,向来访者讲述女儿的遭遇。

原本活泼开朗的珊吉达在三岁那年突然发烧,邻居建议他们使用“对乙酰氨基酚”(acetaminophen),这是一种被广泛使用的非处方退烧药,在附近药店就能买到。用药后烧仅退了片刻,随后体温再度上升。几天之后小女孩开始痉挛,惊慌失措的家人在慌忙中送她去就医。修车谋生的父亲请不起救护车,只能用公交和摩托车接力将女儿送往医院。医生看到珊吉达时她正在失去意识。纳丝玛讲,女儿最后清楚说出的话是“抱抱我,我好难受”。

(图为铁路线附近的达卡贫民区,这里的居民依靠卡车运送生活用水。这些水在使用过程中容易传播轮状病毒,引起腹泻。全球卫生专家呼吁改善卫生状况至关重要,但这需要多年实践。当地儿童的生命健康全赖于免疫接种。图:William Daniels)

(腹泻和肺炎在贫民区泛滥,每年有将近150万儿童因此丧命。这些疾病能够通过接种疫苗有效预防。在达卡平民区,燃柴土灶产生烟雾对儿童而言是一种持续性的危害,烟雾损害儿童的肺,让他们更容易患上细菌性肺炎。图:William Daniels)

母亲讲话时,珊吉达的父亲穆罕默德静默站在一旁。14岁的大儿子走进屋,从母亲手中接过婴儿,由于没地儿坐,也只好站在旁边。慈善组织送来一部轮椅,由于房间太小,只能拆卸之后塞到床底下。轮椅是个好东西,但让他们原本就逼仄的生活空间显得更加狭小。墙柜里塞满玩具和餐具,穆罕默德从抽屉里抽出一张黄色卡片,这是珊吉达的国民健康记录,上面出生日期处写着2005年9月。

根据卡片上的纪录,珊吉达在出生6周后接受了第一次疫苗接种。孟加拉国在全国范围实行免费的疫苗注射,疫苗的种类包括:百日咳、麻疹、白喉、结核病、破伤风、乙型肝炎和小儿麻痹症。其中并没有天花,人类在1980年将天花在地球上消灭,这一切还要归功于英国医生爱德华·詹纳(Edward Jenner)在两个多世纪以前的发现:通过接种毒性温和的牛痘刺激人体的免疫系统,产生针对天花的终生免疫。

某种程度上,记载珊吉达疫苗接种记录的小小健康卡片背后浓缩了人类对抗疾病的非凡历史。没人能精确统计疫苗接种在全球拯救的总人数,但疫苗着实是现代医学取得的最大成就之一。举例来说,1980年代时,每年有超过200万儿童死于麻疹。世界卫生组织的报告显示,到了2015年,麻疹疫苗已将死亡人数降至13.42万人。

2014年大规模疫苗接种已经在全球大部分地区消灭了脊髓灰质炎(又称小儿麻痹症),仅有巴基斯坦、阿富汗和尼日利亚三国仍然偶有病例出现。孟加拉和印度一同在2014年宣布本国告别脊髓灰质炎。不了解当地国情非记者以为是父母对疫苗的排斥造成了如今的结局,于是询问纳丝玛是否认为给儿童接种是好主意。对方的回答让记者让记者意外:这是每个孟加拉人都知道的事。

萨吉达家里壁柜的最顶端有一台电视。在电视上,孟加拉国的明星歌手和运动员拍摄公益广告,向民众宣传接种疫苗的好处。教会的宣礼塔像号召人们做礼拜一样提醒父母不忘给孩子接种。孟加拉国人主要是信仰伊斯兰教的穆斯林,80年代后期为了推动脊髓灰质炎疫苗接种工作,卫生部官员和伊斯兰教领袖们合作,利用清真寺广播督促民众接种。在达卡外围的一个村庄,一位伊斯兰教长老骄傲地向记者展示手臂上最近一次接种结核病疫苗留下来的痕迹。长老解释道,保护一个人的身体健康也是宗教生活的一部分,虔诚的父母有义务为子女做同样的事。

(在比利时的布鲁塞尔,葛兰素史克制药公司正在生产用以制作脊髓灰质炎疫苗的关键成分。为了保持工厂的无菌环境,工人出入操作都需通过隔离缓冲箱(Air Lock)进行。图:William Daniels)

(图为GSK实验室中,疫苗开发技术人员Astrid Coppens借助电子显微镜研究病毒颗粒。图:William Daniels)

孟加拉国河流遍布,道路通行程度很差,运送疫苗十分不易。由于疫苗这一物品的特殊性,需要一直存储在冷藏环境中才能保证其有效性。对于位于热带且电网铺设程度较差的国家而言,建设并维持疫苗运输“冷链”是当务之急。整个链条中任何一个冷水机组故障或者某个村庄停电都会导致整批疫苗受到破坏。孟加拉国一直通过各种措施维护疫苗冷链,包括向当地医疗中心提供太阳能电池板,使用自行车和内河船将疫苗运送至偏远地区的诊所。孟加拉国的疫苗接种计划也因其覆盖程度之广而广受尊重。

在结束探视返回医院的路上,记者一行三人陷入悲伤和沉默。记者明白了萨哈想让她看到的是什么。2005年,也就是婴儿珊吉达接受了所有孟加拉国向其国民提供的疫苗之后,针对肺炎球菌的新疫苗已经被生产出来,正在美国等发达国家广泛接种。问题在于,像孟加拉国这样的地方比发达国家更需要肺炎球菌疫苗,但却因为无法支付疫苗厂商的要价而无计可施。

除了少数疫苗之外,绝大部分疫苗由私营企业以盈利为目的生产。最近一段时间,制药行业更是被美欧少数制药巨头垄断。面对无国界医生等慈善组织的降价呼吁,制药厂也无可奈何,因为新疫苗开发往往十分昂贵。这一过程通常涉及将有害细菌或微生物注射入健康的参与者体内,随后进行等待和观察以确定疫苗不会造成伤害,并且还要能够在人体激发特定免疫。这一过程往往长达数年。

研制用于儿童的肺炎球菌疫苗更是耗费了数十年。针对成年人的疫苗早在1980年代初期就已问世,但成人用的疫苗无法在儿童身上激发免疫反应。直到1990年代后期,人们才终于找到一种方法对这些成人疫苗进行修改,让它们成功地被未成熟的免疫系统识别。

肺炎球菌所带来的另一个棘手的挑战:萨哈等科学家发现这种细菌拥有超过100个血清型变种,相当于一个细菌产生一百个彼此不同的版本。不同地理区域的变种之间互有差异,好在其中仅有一小部分是对人类有危险的,其中具体机制尚未完全弄清楚。(比如,I型在美国引起的发病率较低,但在非洲和南亚则杀人如麻。)因此,最终生产出来的儿童疫苗实际上是多种亚型疫苗的综合,其中每一个亚型的疫苗都需要单独的修改和测试。

正是如此浩繁的工作量让首批儿童肺炎球菌疫苗成为史上造价最昂贵的疫苗之一。2000年美国惠氏制药公司(该公司后来被辉瑞收购)推出“肺炎球菌疫苗Prevnar”。这种疫苗是针对在美国造成较大威胁的7种亚型而研制的,标准的四针注射收费232美元。然而南亚和非洲这些受肺炎球菌威胁最为严重的地区同时也十分贫穷。一旦儿童感染了肺炎球菌,后果往往非死即残。造成悲剧的原因并不能单怪小孩父母无法及时送医,由于长期营养不良以及生活在灶火烟熏等有害环境中,儿童的身体本就十分虚弱,更易受疾病摧残。

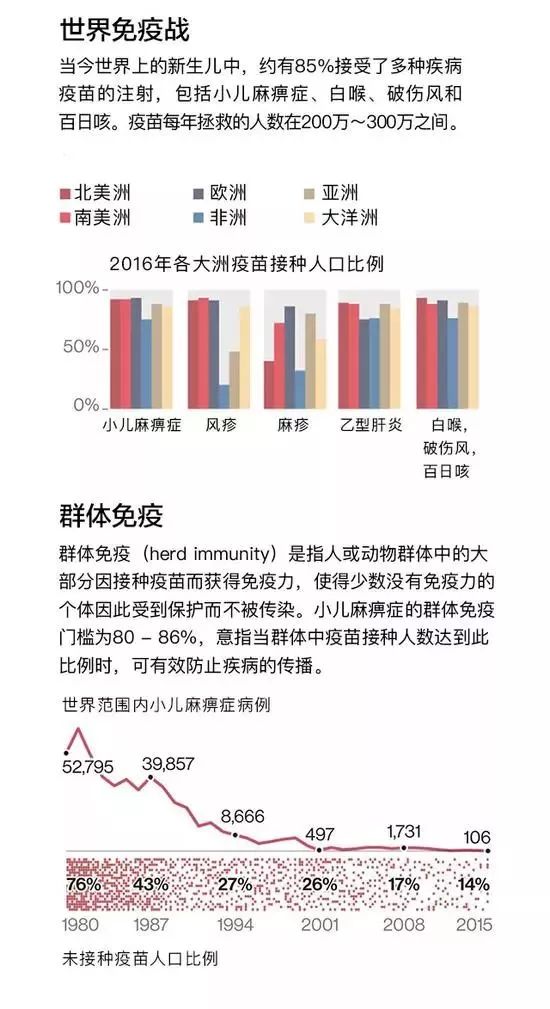

图:MONICA SERRANO, NGM STAFF KELSEY NOWAKOWSKI.?SOURCES: U.S. CENTERS FOR DISEASE CONTROTL AND PREVENTION; WORLD HEALTH ORGANIZATION; IMMUNIZATION ACTION COALITION

“开始做这工作之后,每晚都为不平等问题辗转反侧。”比尔及梅琳达·盖茨基金会疫苗分发总监奥林·莱文(Orin Levine)说道。数年前,他在马里一家医院亲眼看着一名母亲失去因肺炎不治身亡的女儿,更让人不忍的是,这位母亲的上一个女儿也是这么死的。莱文至今忘不掉那位母亲的名字。他自己的女儿和逝者差不多同样年龄。

“富裕国家的孩子死于肺炎球菌疾病的机率要少上百倍。”他说。“为什么在我的孩子得到疫苗的同时,蒂玛尼·迪亚拉的孩子、马里的孩子们更需要疫苗却求而不得呢?”

他当然知道答案是什么:需求不能当钱花,单凭需求无法支付疫苗厂商所要的经济回报。

全世界的疫苗专家有着和莱文同样的沮丧,于是促成了“全球疫苗免疫联盟”(GAVI)的诞生。2002年,这个公私合作的千亿美金组织正式成立,时间与肺炎球菌结合疫苗(PCV)进入美国市场同年。在接受盖茨基金会7.5亿美元捐赠之外,GAVI还筹集美国、英国、挪威等富裕国家的资源援助贫困国家的疫苗工作。GAVI与疫苗公司谈判,通过大批量购买获得一定程度的折扣,最终让需要疫苗的人以低于市场价的价格获得疫苗。

“这绝对是革命性的——全球倡议者、药厂和国家联合奉献和背后的经济力量。”儿童医生兼肺炎球菌专家凯瑟琳·奥布莱恩(Katherine O'Brien)说,她在约翰霍普金斯大学的国际疫苗介入中心指导工作。奥布莱恩指出,GAVI不单是为了肺炎球菌疫苗而组建,免疫联盟在破伤风和乙型肝炎疫苗的接种工作上同样成果显著。

经过多年的测试和谈判之后,PCV疫苗在2010年被加入GAVI的疫苗援助清单。发展中国对疫苗的需求量如此之大,以至于GAVI每年在PCV的补贴高达五亿美元,成为整个组织的最大单项开支。目前世界上仅有辉瑞公司和葛兰素史克公司两家能够生产PCV。根据GAVI与两家公司达成的一份特殊协议,两家公司承诺保证疫苗充足供应,并以“GAVI-受援国-药厂”三方协商的价格交付。

(图为刚果居民接受疫苗注射。黄热病疫苗接种时可能伴有十分强烈的痛感,但这是值得的。黄热病能让人在一周内毙命,接种疫苗后可获得终生免疫力。为了遏制马塔迪的疫情爆发,无国界医生组织开展了消灭宿主蚊子的行动。图:William Daniels)

(一名刚刚接种黄热病疫苗的女子在等待手臂上的消毒酒精蒸发。黄热病对人体造成严重伤害,内出血、呕吐、肝损伤乃至死亡。全球卫生官员警告黄热病疫苗的存货量很低。图:William Daniels)

(2016年,刚果的邻国安哥拉爆发黄热病疫情,疫苗一时供不应求。卫生工作者加紧为马塔迪市的35万居民进行接种。图为一辆废旧卡车临时改装而成的接种站。图:William Daniels)

随着此类工作的开展,针对发展中国家的新疫苗配方被开发出来。辉瑞公司在2010年研制出增强版的Prevnar 13疫苗,在免疫I型肺炎球菌的基础上新增加了对另外5种亚型的免疫。2009年葛兰素史克也针对亚非地区流行的细菌种类推出专门的疫苗产品。2015年3月,首批GAVI援助的疫苗运抵孟加拉国。此后,每隔三个月会有飞机将新的疫苗从比利时配送中心运往孟加拉。

“就像你去露营时携带的小冰箱。”萨哈说。“但这些更复杂精巧,带有温度监控系统。”

卫生官员称这些疫苗陆续触及这个国家的所有家庭。到目前为止,孟加拉国境内还没有出现“疫苗犹豫”(vaccine hesitancy)的情况。世卫组织将因为某些原因拖延或拒绝给自己或自己的孩子接种疫苗点情况称为“疫苗犹豫”,称之为全球疫规划越来越大的挑战。在其他一些南亚国家,当地人对疫苗的不信任和敌意阻碍着接种计划的进行。以巴基斯坦为例,几年前的脊髓灰质炎疫苗就遇到假新闻的困扰。有阴谋论者称疫苗是西方迫害伊斯兰教的阴谋,CIA假借上门打疫苗之名挨家挨户搜查本·拉登……等等此类谣言真假难辨不一而足。在印度的部分地区,麻疹-风疹疫苗的接种工作也遇到类似的阻挠,社交媒体上有匿名帖子声称疫苗有害,目的是让宗教少数群体的儿童失去生育能力。

(刚果爆发麻疹疫情之后,无国界医生组织紧急使用摩托车车队将疫苗送往刚果北部,尽可能为更多村庄实施接种。运输途中,疫苗被保存在冷藏箱中以保证其效果。图:William Daniels)

即使在孟加拉国这样对疫苗接受度较高的地方,萨哈也遇到过人们的质疑。该国的国家接种计划已经相当繁复,人们好奇再将肺炎球菌疫苗纳入进来是否有价值。在一次电视节目采访中,一位颇有权势的银行家夫人质疑萨哈:“你为什么这么热衷谈论疫苗?肺炎和其他肺炎球菌感染可以用青霉素治疗。”萨哈回答:“哦,夫人。难道你想等到肺炎发病了,再去治疗吗?”

如果这位贵妇人亲眼目睹萨哈看到的那些惨状,她就会为自己的言论而羞愧。在Dhaka Shishu儿童医院的病房里,无数儿童病患躺在氧气面罩下,家人要么聚集在床边,要么挤在人满为患的走廊,等待拿到一瓶抗生素。这些还只是部分有能力送孩子住医院的家庭的情况。“对于那些最偏远的地区,赶在感染前抢种疫苗是我们唯一的办法。”萨哈说。在农村和最贫穷的城中村,仍有成千上万感染肺炎球菌的儿童死在家中。

珊吉达最终被父母送到了医院,但医生已无能为力。萨哈对她的病例深感沮丧。实验室确定了感染她大脑的肺炎球菌:血清型I型,这一亚型不在首批出产的Prevnar疫苗的免疫范围之内。就是说即使孟加拉国有钱在2005年买到疫苗,也无法保护珊吉达免于被感染。制药厂商确实生产出了救命药,但不是为珊吉达所在的世界生产的。

“被击倒的不仅仅是这个孩子。”萨哈说。“她母亲同样受打击,她哪里也去不了。整个家里的每个人其实都已是半死的状态了。”

他陷入沉默。“我们送了他们一辆轮椅,她在用吗?”

记者告诉他轮椅被拆成部件塞在床底下,萨哈皱起了眉。不过家里那个两个月大的婴儿接受了疫苗,如果接种成功,她将获得免疫力,免于重蹈姐姐的厄运。“我们还是应该看看在等待疫苗的十年里,有多少孩子因病丧生,活下来的又有多少落下残疾。”萨哈说。“不过感谢老天现在我们终于有疫苗了。”

(2011年,CIA试图通过上门接种疫苗的机会搜捕本拉登,这使得本地的接种人员面临被极端组织报复的危险。希拉齐的两个亲戚因为帮忙接种疫苗遭到激进分子杀害,但小儿麻痹症给人们带来的痛苦让希拉齐不顾危险,决定继续工作。图:William Daniels)

(巴基斯坦,卡拉奇的宗教领袖们与政府和卫生部门沟通协作,打消民众对疫苗的担忧。这些长老支持疫苗接种工作,他们说服父母:疫苗对孩子没有危险,也不违背伊斯兰教教规。图:William Daniels)

(目前全世界只有三个国家仍出现脊髓灰质炎病例:阿富汗、尼日利亚和巴基斯坦。当地人对疫苗有强烈抵触,卡拉奇市的接种人员需要在警察的保护下进行工作。图:William Daniels)

(工作人员在列车车厢内寻找未接种者。这名男孩手指上没有接种脊髓灰质炎疫苗的标记,工作人员在列车启动前为他分发口服疫苗。图:William Daniels)

葛兰素史克在比利时瓦雷市有一座巨型工厂,这是全球最大的疫苗生产基地。每种疫苗的制作和混合都在彼此独立的密闭建筑内进行,员工需要一系列保护措施——换上无尘服、一尘不染的白色鞋子,并用眼罩和帽子遮住眼睛和头发——才能进入。

GSK疫苗产品全球研发总裁Luc Debruyne先生介绍,在过往的十年中,公司向这些厂房和疫苗生产累计投入超过50亿美元。“这生意很赚钱,”他补充说。“它也需要赚钱才能维持生产,才能以发展中国家负担得起的价格向他们提供大量产品。”

GSK生产的儿童肺炎球菌疫苗是全球协作的结果:首先在新加坡工厂进行混合,然后分批发往比利时和法国进行加工,分装后的小瓶最后回到比利时准备出货。记者探访时,瓦雷的工厂正在进行轮状病毒疫苗的生产。这种病毒是造成儿童腹泻的罪魁祸首,每年有数百万人中招。在撒哈拉以南的非洲和南亚等最为贫穷的国家,成千上万人因轮状病毒丧命。在孟加拉的Dhaka Shishu医院,很多儿童病患正在努力从这种病毒的感染中恢复。

GAVI计划在未来向孟加拉提供GSK生产的轮状病毒疫苗,具体时间还不确定,可能是明年的某个时候。这种疫苗在美国售价每两针220美元,经过谈判折扣价和额外的补贴之后,孟加拉政府需要支付的成本降到了每两针50美分。对一个贫困国家的卫生系统而言,这是一个无法拒绝的援助。当然,来自GAVI的援助只是暂时的。援助的目的是帮助贫穷国家更多孩子健康成长,通过努力改善国家经济,最终让他们能够自己掏钱购买疫苗。

(Beatrice Vio从5岁开始学习击剑。11岁时她不幸感染脑膜炎,治疗后不得不截去四肢。现年20岁的她是意大利残奥队轮椅击剑队金牌得主,同时也作为一名倡导者,呼吁人们尽早为儿童接种疫苗。图:William Daniels)

(在赛场上或是生活中,Vio会根据需要选择使用假肢。如今所有意大利儿童都可以接种脑膜炎疫苗。图:William Daniels)

一旦受援国人均收入超过世界最低收入水平,GAVI就会逐渐减小对其的补贴。“这被称作‘过渡’,”无国界医生组织疫苗政策顾问凯特·埃德(Kate Elder)说。“但有受援国的卫生部长说这是抛弃。”尽管GSK等疫苗厂家承诺为贫困归家提供折扣,但没有GAVI的补贴,价格将大幅上涨。以孟加拉国为例,在没有GAVI补贴的情况下,单人剂GSK肺炎球菌疫苗的售价将从60美分飙升至9.15美元。

尽管如此,这一价格仍然仅为美国市场价的1/50还不到。但是无国界医生组织和其他批评者认为,即便是打了折扣,美欧大型制药厂商对儿童疫苗的定价仍然高到难以承受。世界上1/3的国家尚未将PCV纳入国民免疫计划,其中一个关键原因便是国家无力承担长期的用药成本。疫苗厂商总是说:“已经有那么多孩子得救,你们不是应该庆祝吗?”艾德这么回答他们:“是的,但我们想救更多。”

一个替代方案是从美欧大企业之外寻找疫苗供应。印度、巴西、越南、古巴、韩国甚至孟加拉国均有制药企业进行疫苗生产。孟加拉的达卡有一家企业目前在售十多种疫苗,疫苗生产所用的原料进口自其他国家。一家名为“血清研究所”的印度企业每年生产十亿只廉价疫苗,在印度本土和一些国外市场销售。来自盖茨基金会以及全球健康非营利组织PATH的疾病专家正在帮助血清研究所开发其自主的儿童肺炎球菌疫苗。目前疫苗正在印度和非洲进行试验,有望在2020年上市。

萨米尔·萨哈今年62岁,尚没有退休的计划。虽然眼下对孟加拉国肺炎球菌疫苗的效果进行评估还为时过早,但萨哈对结果很乐观。在记者最后一次探访Dhaka Shishu医院时,普通病房中只有三名肺炎球菌感染患者,且均无严重危险。一位研究员在电脑上制作感染人数变化的柱状图,代表2016年秋季的那根线明显短于前面那根。

萨哈拉过来一把椅子,坐在电脑旁仔细端详。“明年我们拭目以待。”他说这句话时面露笑容。“对患者有好处。”他说。“医院里更少的肺炎患者,更少死亡。”随即他挥手指向俯身在显微镜前的研究人员:“失业。”他大笑起来“所有这帮人都失业!”

识别微信二维码,添加生物制品圈小编,符合条件者即可加入生物制品微信群!

请注明:姓名+研究方向!

本公众号所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系([email protected]),我们将立即进行删除处理。所有文章仅代表作者观点,不代表本站立场。