专栏名称: 东亚评论

| 读懂东亚,理解中国,拥抱世界。 |

目录

相关文章推荐

|

开发者全社区 · 某大佬与梁文锋第一次的接触 · 17 小时前 |

|

开发者全社区 · 辅导员投稿:和我的学生越界了 · 2 天前 |

|

开发者全社区 · 清华马翔宇再次举报 · 2 天前 |

|

开发者全社区 · 大专生的PDF · 2 天前 |

|

开发者全社区 · 汪小菲大骂周受资? · 2 天前 |

推荐文章

|

开发者全社区 · 某大佬与梁文锋第一次的接触 17 小时前 |

|

开发者全社区 · 辅导员投稿:和我的学生越界了 2 天前 |

|

开发者全社区 · 清华马翔宇再次举报 2 天前 |

|

开发者全社区 · 大专生的PDF 2 天前 |

|

开发者全社区 · 汪小菲大骂周受资? 2 天前 |

|

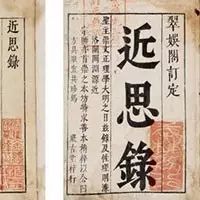

腾讯新国风 · 亲人之间更要施恩不图报丨明德讲堂·近思录 8 年前 |

|

广东公共DV现场 · 天天吃米饭,但99%人不知道,米饭不能与它同吃! 8 年前 |

|

同道大叔 · 3月31日十二星座运势分析 7 年前 |

|

中央广电总台中国之声 · 《葡萄沟》丨那些年,我们一起读过的课文【美食特辑】 7 年前 |

|

华创证券研究 · 【华创地产:对房地产投资的定性及定量研究-土地及低基数推动Q3投资增速或超10%(推荐)】 7 年前 |