关于人口的统计口径有很多,有常住人口、户籍人口、暂住人口、外来人口、农业人口、非农业人口等;统计人口数据的部门也很多,有公安局、统计局、流管办、卫计委等,不同部门对人口的统计方法也不尽相同。因此,研究人口和建设用地的关系,首先要确定核算城乡建设用地所对应的人口统计口径。

1991年实施的《城市用地分类与规划建设用地标准》(

GB137

—

90)中规定:在计算建设用地标准时,人口计算范围必须与用地计算范围相一致,人口数宜以非农业人口数为准。

2012年实施的《城市用地分类与规划建设用地标准》(

GB50137

—

2011)中规定:人口规模分为现状人口规模与规划人口规模。人口规模应按常住人口进行统计。常住人口指户籍人口数量与半年以上的暂住人口数量之和。

随着2012年版《城市用地分类与规划建设用地标准》(

GB50137

—

2011)的实施,原《城市用地分类与规划建设用地标准》(

GBJ137

—

90)同时废止。因此,从城市规划口径上,对人口规模的界定为

“

常住人口

”——

户籍人口数量与半年以上暂住人口之和。

1993年实施的《村镇规划标准》(

GB50188

—

93)中规定:村镇人均建设用地指标应为规划范围内的建设用地面积除以常住人口数量的平均数值。

2007年实施《镇规划标准》(

GB50188

—

2007)中规定:在进行镇区和村庄规划时,应以规划期末常住人口的数量确定级别。常住人口是指户籍人口、居住半年以上的外来人口和寄宿学生。常住人口的数量决定了居住用地面积,也是确定建设用地规模和基础设施配置的主要依据。

这两版和镇规划有关的国家标准均规定了和建设用地直接相关的人口为常住人口,在2007版的镇规划标准更是明确了常住人口包括了户籍人口、居住半年以上的外来人口和寄宿学生。

随着2007版《镇规划标准》(

GB50188

—

2007)的实施,

1993

版《村镇规划标准》(

GB50188

—

93)也被废止,国家层面关于村庄规划标准处于缺失状态。

从各省市出台的村庄规划导则或标准来看,大部分省市并没有明确村庄规划的人口统计口径,但就涉及到的导则来看,仍然是将常住人口作为和村庄建设用地挂钩的指标(表1)。

表1 部分省市村庄规划导则涉及到的人口统计口径

综上分析,城乡规划中对人口数量的统计口径都默认为常住人口,而对常住人口的概念也基本一致,为户籍人口和居住半年以上的暂住人口之和。

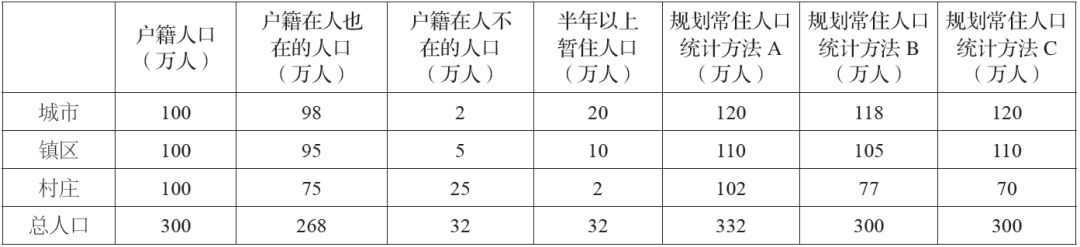

该模型中设定四个前提条件:(1)人口只能在封闭的区域中在城市、镇区、村庄之间流动,不考虑人口自然增长,也不考虑人口的跨区域流动;(

2

)人口流动的过程中户籍不改变,只是在人口长期居住地进行转移;(

3

)人均建设用地指标城市最为集约,镇次之,村庄人均建设用地指标最大;(

4

)人户分离的现象村庄最为严重,镇次之,城市最小。

基于以上前提,设定在一个封闭的区域内,现状城市户籍人口为100万人,镇户籍人口

100

万人,村庄户籍人口为

100

万人,所有人都在户籍所在地居住。随着城镇化进程的推进,人口逐渐从乡村向城镇转移,人户分离的现象逐渐呈现,到规划期末,预测城市户籍人口中有

98

万人居住在城市,

2

万人长期不在城市居住,同时村庄和镇有

20

万人长期在城市居住;镇户籍人口中有

95

万人居住在镇区,

5

万人长期不在镇居住,同时村庄和城市有

10

万人长期居住在镇区;村庄户籍人口中有

80

万人居住在村庄,

20

万人长期不在村庄居住,同时城市和镇区有

2

万人城镇户籍人口长期居住在乡村(表

2

)。

表2 基于人户分离模型的人口流动分析

基于以上设定的人地挂钩模型,我们来预测规划期末城市、镇和村庄的常住人口规模。

(1)方法

A

方法A按照城乡规划中惯用的常住人口口径进行统计,即

“

常住人口=户籍人口

+

居住半年以上暂住人口

”

。按照这种方法,规划期末城市常住人口达120万人(户籍人口

100

万

+

居住半年以上的暂住人口

20

万),镇常住人口达

110

万(户籍人口

100

万

+

居住半年以上的暂住人口

10

万),村庄常住人口达

102

万人(户籍人口

100

万

+

居住半年以上的暂住人口

2

万)。这种方法只考虑了人口的流入,但没有考虑人口的流出。直接导致的问题是城市、镇和村庄的常住人口加起来之和达

332

万人,超过了区域

300

万的总人口。通常在单独编制城市、镇和村庄规划时会采用该方法。

(2)方法

B

方法B中按照第六次人口普查的口径,即

“

常住人口=户口在本辖区人也在本辖区居住

+

户口在本辖区之外但在户口登记地半年以上的人

+

户口待定

+

户口在本辖区但离开本辖区半年以下的人

”

。按照该口径,到规划期末,城市常住人口达118万人(户籍在人也在的人口

98

万

+

半年以上暂住人口

20

万),镇常住人口达

105

万人(户籍在人也在的人口

95

万

+

半年以上暂住人口

10

万),村庄常住人口

77

万(户籍在人也在的人口

75

万

+

半年以上暂住人口

2

万)。该方法充分考虑了人户分离的情况,不仅考虑人口的流入,还考虑人口的流出,比较真实地反映了一个城市或地区,居

住半年以上的人口总量。但该方法在规划中较少采用。

首先,在传统的城市和乡镇规划中,对人口规模的预测往往只考虑户籍人口和居住半年以上的暂住人口,而忽略不在本地长期居住的户籍人口。原因有三:一是主观原因,政府大多希望规划期末有更多的人口规模和建设用地规模,把现状基数做大往往是最有效的一种途径;二是客观原因,公安部门在统计人口的时候只统计户籍人口和居住半年以上的暂住人口,而对户籍在本地人不在本地的并不进行登记。除了全国人口普查这种十年才开展的一次的大规模调查,其他途径都很难掌握这方面的数据。

其次,对村庄规划而言,大部分村庄都有不少的进城务工人员。这些人长期居住生活在城镇,只有过年过节才回农村,属于在城镇居住半年以上的暂住人口,计入城镇的常住人口范畴。从以人为本的角度来说,既然他们长期生活在城镇,城镇就应该给他们提供和城镇户籍人口一样的生产生活的配套设施,有相应的建设用地指标。但同时他们又属于农村的户籍人口,我们不能因为他们进城务工,就强行退出他们的宅基地,减少村庄的建设用地规模。

(3)方法

C

方法C是我们以前经常采用的一种折中的方法,通常适用于编制区域规划或城市总体规划。简言之,是为了保证城镇建设用地的规模,同时又能自圆其说,实现区域总人口不变的闭环,而采取的一种方法。该方法中,城市和镇的人口规模预测和

“

方法A

”

一致,但村庄的人口规模不是根据预测得来的,而是区域总人口减去城市和镇人口之后的结果,即

“

村庄常住人口=区域总人口-城市常住人口-镇区常住人口

”

。在该模型中村庄的常住人口为70万人(区域总人口

300

万-城市常住人口

120

万-镇区常住人口

110

万)。其逻辑是基于区域总人口规模不增加,城市和镇政府关注的人口和建设用地规模不减少,其结果只能是减少村庄的人口规模和村庄建设用地规模。

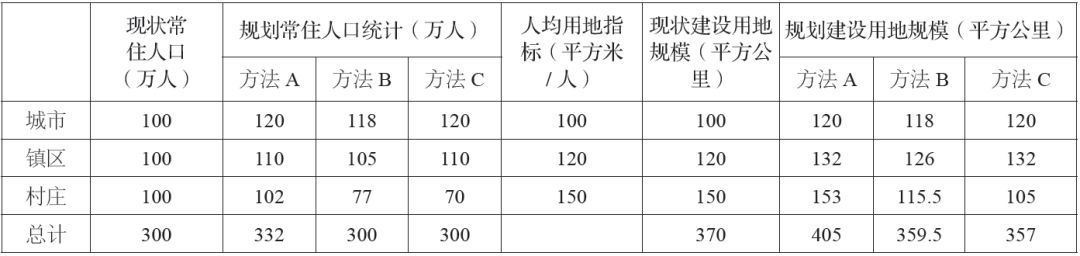

结合以上的人口规模统计方法,和人均城市、镇、村庄建设用地指标,再来看一下建设用地的规模。假定城市人均建设用地指标为100平方米

/

人,镇人均建设用地指标为

120

平方米

/

人,村庄人均建设用地指标为

150

平方米

/

人。现状城市人口

100

万人,占地规模

100

平方公里;镇区人口

100

万,占地规模

120

平方公里;村庄人口

100

万人,占地规模

150

平方公里。现状总人口

300

万,总的建设用地规模为

370

平方公里。

(1)方法

A

按照方法A,常住人口

=

户籍人口

+

居住半年的暂住人口。到规划期末,城市人口达

120

万人,建设用地

120

平方公里;镇区人口规模

110

万人,建设用地

132

平方公里;村庄人口

102

万人,建设用地

153

平方公里。城乡总的建设用地规模达

405

平方公里,比现状

370

平方公里增加了

35

平方公里。

(2)方法

B

按照方法B,常住人口

=

户口在本辖区人也在本辖区居住

+

户口在本辖区之外但在户口登记地半年以上的人

+

户口待定

+

户口在本辖区但离开本辖区半年以下的人,充分考虑了人户分离的情况,以实际居住的状态进行统计。到规划期末,城市人口规模达

118

万人,建设用地规模达

118

平方公里;镇区人口规模

105

万人,建设用地规模

126

平方公里;村庄人口规模

77

万人,建设用地

155.5

平方公里。城乡总的建设用地规模达

359.5

平方公里,比现状减少了

10.5

平方公里。

(3)方法

C

按照该方法C,城市和镇区的人口和用地规模与方法

A

一致,但村庄人口减少至

70

万人,村庄建设用地规模为

105

平方公里。城乡总的建设用地规模为

357

平方公里,比现状

370

平方公里减少了

13

平方公里(表

3

)。

表3 基于人户分离模型的人地挂钩分析

从这三种方法来看,如果采用方法A,城市、镇区和村庄都按照传统的常住人口统计方法,人户分离的情景会造成区域总的常住人口重复计算,城乡总的建设用地规模不减反增。方法

B

,常住人口中户籍在本地但人不在的数据很难获取,规划编制的可操作性较差。方法

C

中对于处在增量发展中的城市和镇问题不大,但大规模地减少村庄人口和用地,在实施层面不具备可操作性。