刘香成目睹了中国社会从全方位的集体主义到高度个人主义的时代。

在这各种环境里面,个人怎么阅读这个环境,怎么阅读人与人之间的关系,对快速度的发展持什么观点,接不接受中国还存在着巨大的贫富差距?

在历史的过程中,个人的思考比任何人的回答都更重要。

新闻真实与历史真实的结合

刘香成作为纪实摄影界最为重要的作者之一,他出版的一系列摄影集都曾造成巨大的影响。

因此,郭力昕首先谈到的是刘香成的代表作,1983年出版的《毛

以后的中国》和它的影响。

郭力昕于上世纪80年代在美国读书的时候无意间发现这本摄影集,自然而然假设作者是在美国出生的香港人,不然无法在竞争激烈的美国摄影圈立足。

事实上,当他后来了解到刘香成童年有很长一段时间生活在中国大陆,他便更加理解刘香成作品中对中国的感情。

郭力昕首先从“历史时刻”这个词语入手,分析刘香成作品中的独特之处。

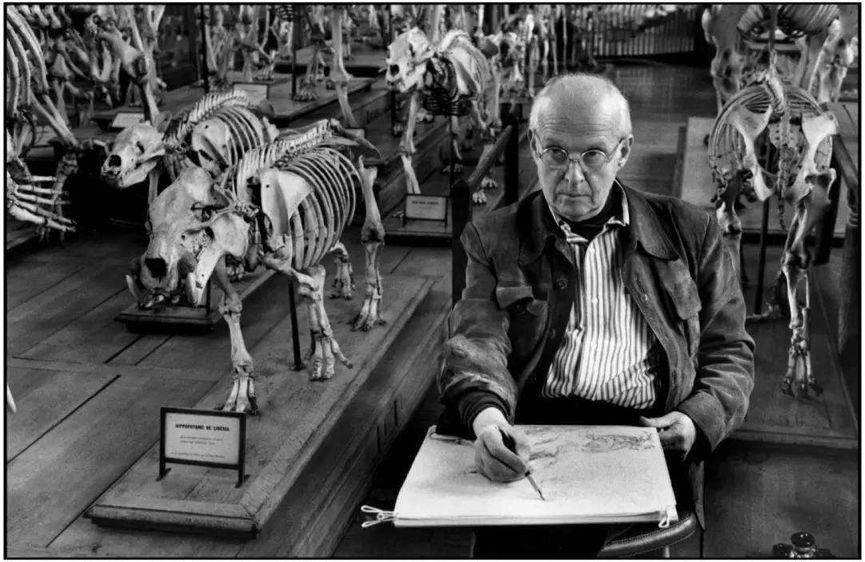

众所周知,作为新闻摄影的大师,布列松归纳出来对新闻摄影的精神的描述是著名的“决定性瞬间”,布列松的很多作品在这种美学的影响下,呈现了既是重要的资讯,又是快门艺术的摄影美学。

摄影大师布列松

但是,新闻摄影和真实之间同样可以存在相当的距离,新闻摄影可以呈现多少真实,是有争议的。

因为真实需要有脉络,需要有语境,而新闻摄影也不免有市场取向的因素,不论是“普利策奖”还是“何塞奖”,单张作品在视觉上都是要抢人眼球的。

这个会使得新闻摄影不光在方法上,而且在题材上都会朝某个方向去集中,这就排除掉了绝大多数的真实。

郭力昕认为,究竟应该怎样呈现历史,刘香成的作品是一个好的示范,因为他就在历史的现场。

比如戈尔巴乔夫合上书页的这张照片,那个历史的瞬间是不会再重来了。

刘香成摄影作品固然定格了许多精彩的瞬间,但是还有大量很平实的,不去玩弄快门和技巧的一些作品。

刘香成不光是拍官员,他也拍平民百姓;

他拍都市中产阶级,他也拍农民和底层的人物。

刘香成在几年时间里面走遍了中国各地,但是他的视角和西方的中国通摄影家略微不同,他更了解中国,因此刘香成对中国的题材始终是用情最深的。

刘香成的作品使得历史以一种“

非决定性瞬间

”美学为唯一的基础,展开了一段时代的历史,从而形成了视觉上的集体记忆。

新闻真实跟历史真实都体现在刘香成的作品里面,尤其他的历史是包括很大量的一个平凡百姓的面貌,这是特别的一个价值。

展现戏而不谑的讽刺

郭力昕对刘香成作品的第二层解读关于摄影艺术的掌握。

在新闻摄影这个领域里面,比方说布列松把新闻摄影的美学推到一个高点,后来很少有人可以超越。

因为在摄影成为当代视觉艺术之前,它实际上是一个快门的艺术,摄影区别于其他艺术形式就在于它是快门瞬间,无法重来。

但是,在刘香成的作品里面,可以发现更细致、更深刻的艺术性,这个并非是技术层面的问题,而是摄影家的修养。

新闻摄影需要竞逐版面,摄影常常是秃鹰式的行为,掠夺,抓了就跑。

但是你如果仔细看刘香成的作品,他的情感是控制的,都不是很煽情的。

一个好的摄影家,他知道什么时候按最好的快门是可以抓人的眼泪或者错愕,这里面包含着很多符号,也有很多幽默,在《毛以后的中国》可以看见大量展现了戏而不谑的讽刺。

但是这些作品都不是针锋相对,咄咄逼人的,刘香成对“毛时代”之后的中国观察都包含在其中。

在观看刘香成的作品时,不能就单张而言,应该从整体的集合来看,如此才能透过他的摄影作品,看到中国某个时代里的历史面貌。

这就要求一个作者需要拥有同理心,刘香成最后的选择也回应了这个要求:

他可以生活在别处,他还是回到中国社会来,最后定居在这里。

因此,中国的事情是他自己的事情,中国的未来是他自己的未来。

对话现场,刘香成展示了自己的一些作品来说明自己的创作和时代的关系。

比如,他拍摄过一张毛泽东去世后,人民在公园里戴着黑纱的照片。

讲到自己当时从巴黎赶回中国,敏感地发现中国人好像和自己1960年代离开的时候有了微妙的区别,回到一种没有对外来人的那种高度的警惕性的状态里。

刘香成就是从那时决定回到中国来,他认为一个新的时代即将到来。

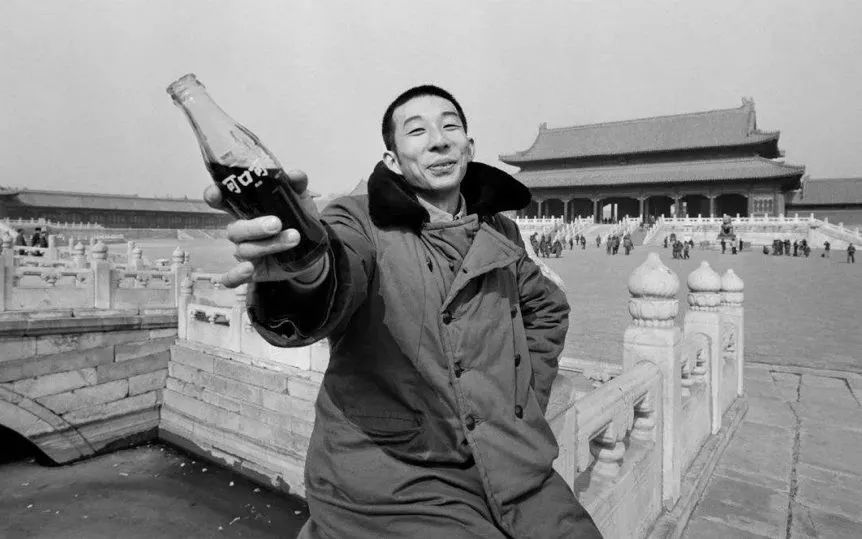

果然,当他回到中国之后,通过在公园里恋爱的男女,广场上复习功课的女学生,戴墨镜喝可乐的年轻人等一系列形象捕捉到一个不同的新时代。

刘香成摄影作品,图片来源于网络

跳脱出民族主义情绪

郭力昕提出的第三个问题,则是我们怎么通过刘香成的作品理解民族主义情绪。

众所周知,民族主义是20世纪的一个大话题,在当时曾有进步意义。

可是在今天,我们如何可以去脱离这样的情绪,脱离集体的自我绑架,或者一种集体压力也成了一个摆在面前的大问题。

这种选择性的流离,一种精神上的自我放逐,郭力昕觉得是非常重要的。

尽管事实上,我们的情感还是中国的,但是我们可以不用绑在这种情感之上,进行自我催眠。

如果跳出来去看,也许这个情感是更深的。

这要求在看中国的问题时,也可以拥有一个批判的距离。

郭力昕提到了萨义德的《乡关何处》,在这本书中,萨义德说自己不属于任何地方,既不属于巴勒斯坦,也不属于美国。

这让萨义德有一个批判的高度。

郭力昕认为,刘香成的摄影的品质与他同样具有这种视角,同样密不可分。

刘香成回应了郭力昕关于民族情绪的这个部分的观察,他是在1960年代,大跃进的艰苦时期离开福州去香港生活,后来又去美国读大学。

所以,刘香成认为,自己所受到的教育其实有1/3是中国社会主义的教育,1/3是英国的帝国主义教育, 1/3的美国教育。

这些经历,造成了他在哪块土地上谈论问题都与当地人不同,他可以跳脱某种民族情绪,但是又带着对中国土地的深刻理解。

“星空间”展览现场展出刘香成作品

捕捉时代信号,

关键在于个人的思考

在回答如何在今天的中国社会捕捉时代信号的问题时,刘香成的回答引人思考。

首先,他认为自己想不到一个正确的回答。

但是,他认为布列松曾经接受《纽约时报》一个采访中的表述,也许可以帮助回答这样的问题。

布列松从事摄影工作长达50年,但是他认为自己的图片里面,也就只有三四十张照片值得观看两三秒的时间。

刘香成认为这句话不是布列松的故意谦虚,它的意思其实是一张经典的作品,是能够每一次都让人看上两三秒的,是一张非常耐看的图片。