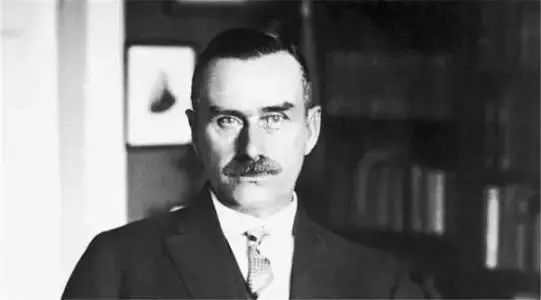

托马斯·曼(1875-1955),德国著名作家,1929年度诺贝尔文学奖得主。出生于德国北部的吕贝克城,早年在一家保险公司当见习生。一战时曾支持本国政府的战争政策,二战爆发前因反对纳粹的政治和文化政策而流亡瑞士,后定居美国。主要作品有长篇小说《布登勃洛克一家》(1901)、《魔山》(1924)、《约瑟和他的兄弟们》(长篇小说四部曲,1933-1943)、《浮士德博士》(1947)、《骗子费利克斯·克鲁尔的自白》(1954)等,及大量的中短篇小说、文论、散文等。

一个伟大的作家谈论他深爱的一位前辈作家。借用该文译者在给这篇散文写的前言里的一句话:“借他人之酒杯,浇自己之块垒。”

托马斯·曼作 梁展译

阅读前文:

散文品读|托马斯•曼【德国】:台奥多尔•施笃姆(上)

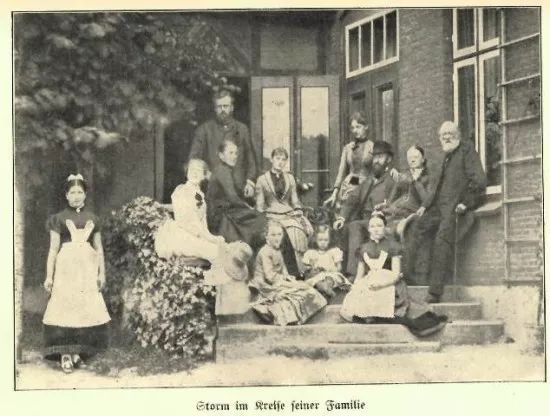

这里可以举他的家庭为证,家是故乡的核心所在。施笃姆眷恋家庭,非常倚重于它,用他自己的话来说,家庭生活是“他灵魂中最圣洁的、深不可测的泉源”,在与文友如戈特弗里德·凯勒的书信来往中,他不知疲倦地以对家庭生活其乐融融的称颂,以对茶饮、生辰、圣诞和除夕庆典的真诚描绘来款待对方——直到招致了危险,他不曾觉察到,在苏黎世那边,出于内心的恐惧,这位借酒浇愁的独身老人对他所叙述的一切已然心生厌倦。田园生活究竟又如何呢?诗人当然非常钟情于它。二十九岁那年,还是一位年轻律师的他娶了自己的表妹为妻,诗人心目中的孔斯唐泽·艾斯马赫是位出色的女性,在所有事情面前,她都能镇定自若——之后,他便作为夫君,像以前作为未婚夫那时一样,承担起了一个伟大的引导者和教师的职责,诚心诚意地去弥补妻子塞格山(孔斯唐泽的家乡)女子教育的不足,希望借此建立真正的精神共同体——一种相互宽容,相互谅解的共同体,因为事情无论如何都可以得到宽容和谅解的,然而,显然是徒劳和不公的事情发生了,一天,诗人给妻子写道:“你慢慢地,却彻底让我明白了,一个人不应把感情寄托在任何人身上。”此话坦然向我们表明,联结夫妻二人的纽带从来就不是火热的爱情。妻子的亡故促使他留下了最动人心弦的诗篇,在这之后,诗人心平气和地写道,“我和孔斯唐泽的双手更多地是在一种波澜不惊的同情中交叠在一起的……这固然美好,然而对生者的感情波涛却向我奔涌而来,仿佛亡者依然是与我朝夕相处的妻子一般。”在孔斯唐泽离去一年之后就成为施笃姆夫人的这个生者是谁呢?她名为杜洛蒂娅·扬森,在诗人夫妇欢度蜜月期间的一天,她就曾携其妹妹塞西丽来到过他的家里,那时她还是位十三岁妙龄的金发少女,眉清目秀,举止温柔,他惊奇地发现这孩子对他心存爱慕之意,而她也施展了“一种异乎寻常的魅力”。

孔斯唐泽

面对这异乎寻常的魅力,新郎免不了有些尴尬,它让他想起了学生时代的一段荒唐的情事,那时,他在汉堡的一所公寓里也曾热恋过一个更小的女孩儿,十岁的贝塔·冯·布绍,为此还把自己几年来的诗歌创作都奉献给了她。然而,他的感情在小女孩那里得不到理解,已经长成十五岁少女的她拒绝了其“痛不欲生”的追求。无论如何,这场童恋总显得有些不太正常。一般来说,小伙子往往容易对成熟的女性发生恋情,而不是对十龄左右的孩子。让我们把这同诗人的经历联系起来,“在那孩子的周围”,在他婚后常常光顾他家的、青春的花蕾渐渐绽放的杜洛蒂娅身上,“有一种令人心醉神迷的氛围让我简直无法抗拒”。这被孔斯唐泽看在了眼里。小扬森对丈夫微妙的爱意自然也逃不过她的眼睛,然而她的举止却落落大方,令人肃然起敬——其实,她的所作所为要强于诗人许多,在惟恐丧失忠贞的感觉支配下,他甚至不愿付出一丝真情,出于维护久已习惯但无感情可言的家庭生活的私心,他把真正的情人完全抛在脑后,未曾想过多给她一点点平常人的关怀,致使远处的她伤心欲绝,在只有与“压抑的爱恋”孤苦相伴的岁月里,任其一天天地枯萎和憔悴下去。相反,孔斯唐泽则心怀恻隐,她为可怜的杜洛蒂娅感到难过;常常把她请到家中,听她哭诉,还在她有生之年就亲口把自己痴情但也健忘的丈夫托付给了杜洛蒂娅。

他无限地心系着孔斯唐泽,杜洛蒂娅则无限地依恋着他;她着实是“非他而不爱”,他对她的感情一直沉睡着,而当他从婚姻中解脱出来之际,它又顿时苏醒过来,或者说,他自信感情的激流突然间醒了过来。在某种意义上,杜洛蒂娅不也是逝去的妻子对他的馈赠吗?面对妻子灵柩之前的月光,他“不能容忍”自己无所顾忌、忘恩负义地生活下去;然而同样令他不堪忍受的是长久的孤独;因此,仅仅是短暂的犹豫过后,他与杜洛蒂娅·扬森组成了家庭,随后把自己的真情由她转而奉献给了前妻留下的七个孩子。

这次婚姻还能够像第一次那么幸福美满吗?它昭示着尘世生活的不尽人意之处。北德意义上的饮茶、生辰和圣诞夜习俗虽然得以重续,但是,一个无法抹去痛苦的阴影,另一个则为深深的内疚所笼罩,正如传记表明的那样,往昔造就的“痛苦的不谐”横亘在两人之间,杜洛蒂娅为之濒临沮丧,因为施笃姆不许他的孩子们叫她“妈妈”而叫“杜洛蒂娅姑姑”。其次就是长子……

杜洛蒂娅

施笃姆非常喜爱他的长子汉斯。他称赞小伙子“聪颖而深邃”,是“名副其实的诗人之子”。然而儿子不久就暴露出了“种种怪癖”,他有时会变得“十分的粗暴”,一天晚上,父亲望着孩子熟睡着的俊俏面庞,心头突然闪过一个莫名其妙的疑问,孩子的心胸里是否埋藏着疯狂的种子。诗人之子成了一个酒徒。儿子的情形断无指望,他不可能继续生存下去;“致命的恐怖”突然攫住了父亲的心,不久,他便意识到“惟一的结局就是死亡”。这是诗人屡屡沉思和谈论的那种悲剧。而其悲剧概念是现代的,不是古典文献学意义上的悲剧。它与罪责和忏悔,尤其是与“英雄”自身的罪责没有丝毫的关联。他说:“在生活中,我们往往为我们共同的罪责而忏悔,为整个人类,为一个时代,为一个阶级……为遗传,为与生俱来的罪责,为由此而导致的、我们感到束手无策的恐怖之事而忏悔,为我们无法克服的局限等等而忏悔。谁若与之抗争,那他就是真正的悲剧英雄。”而可怜的汉斯面临的这种状况却并非遗传所致。他的父亲并不嗜酒,只不过是一位陷入某种让人痴迷的魅力之中而无法自拔的诗人,在一篇以令人惊叹的严肃和咄咄逼人的优美见长的小说《卡斯特牧师》中,他为儿子的苦难和父亲不安的良知树立了一座动人的纪念碑。诗是不合规矩的行为可能生存的方式。

施笃姆和家人

施笃姆的生平琐事可以在任何一部百科全书中找到。我只想通过一些深层的刻画,来对我在这里已经描绘出的他的本质形象做出补充。

有关诗人的性情,我已经说了很多。作为其性情的反面和附属而出现的则是他的感觉。然而性情和感觉如出一辙,二者本质上是同一种东西:可以这样说,性情是赋有一双容易潸然落泪的蓝眼睛的感觉。“我是一个异常敏感且极重感情的人,”他带着某种自豪的口吻宣称,这里有两个背景起着突出的作用,其一,包含此话的这封信是由他口授,其侄女海伦娜小姐笔录的,其二,这时的他已是五十六岁高龄的老者。他的感觉不仅外化为与自然的内在亲合、与生俱来的同情心,而且还以十分通俗的方式表现在他的情诗里,它既透出明亮而欢畅的色彩,同时又将违背习俗的行为诗化为不安的甜蜜和放浪。

往日的她一副狂放不羁的模样;

此刻她却陷入了沉思的异乡,

遮阳帽儿茫然地端在手上,

默默忍耐着酷烈的骄阳,

却始终也不知,该去何方。

这是诗人独特的艺术尝试,他试图去描摹感觉的花朵渐渐吐露绽放的过程,情深意切的图像流露出了它那来自民间的朴素的情怀。层层激动的波涛促使他为由爱而蒙受的羞辱找到了如此生动峻急的语句:

你觉得,我们不能放弃;

而你为什么要屈服,难道你还有所畏惧?

你必须偿还这一切的债,

你必须,毫无疑问,你必须如此。

面对幸运和陶醉时刻最后一次迟来的光顾,诗人内心里的感激之情,再也没有比《再一次》里表露得那么富有质朴的感染力了,“红玫瑰的激情”,这饱含赞美之意的象征出现在了诗行里。致命的困境和危难,令人手足无措的爱的蹂躏——

紫罗兰花儿为何会在夜晚开得如此美丽?

你的双唇为何会在夜晚燃烧得如此红艳?

为无法得到宣泄的感情而无望地祷告:

你立在灶旁,烟熏火燎,

一双细嫩的手向你伸来;

你向往如此,我心明肚了,

因为我的目光不住地盯着……

——这一切均以纯粹和令人难以忘怀的特征表现在施笃姆的抒情诗里;而当感情带有罪恶的、可诅咒的印迹之时,如《兄妹情》里的诗句:

它亦从根本上着意于对激情进行浪漫而热烈的赞颂,其实这是对激情的肯定,于是,后者绝不再是浪漫的,而是以彻底的非基督教的欢呼从诗行里爆发出来:

谁若经历过缺乏爱的生活,

他的生命就从不会困顿;

他必然向远处独自追寻,

依然能感到幸福时刻的来临,

到那时,她呼唤着他的名字,

她虽死而犹存。

施笃姆的作品真实地体现着一种——非常强烈的——来自北德的异教风尚,这超乎艺术家气质之外,表明了他对感性生活不同凡响的自由和积极态度,异教风尚与上述态度的关联甚至与它和诗人的乡情之间的联系一样紧密。人们必须注意到,他生长在一个后来才从表面上得以基督化的地域,在那里,宗教情感其实只是被看做部族忠诚和图腾崇拜(“死亡亦不例外”),这佛里斯兰的图勒岛与位于地中海的耶稣信仰发祥地远隔重洋,也许,这里的人们后来从口头上,尤其是从意识上皈依了基督教,使之在原始的异教中生根发芽,并以当地的风俗改造了它。然而,说来也怪,年少的诗人在家中却很少听到过基督信仰之事。成年之后的他则不信奉基督;在《耶稣受难像》一诗中,他对十字架符号表现出反感的情绪,这不禁令人想起了梅菲斯特的话语:

我清楚地知道,这乃是个偏见,

可是够了,它曾让我感到厌倦……

早在四十六岁时,他便在言辞坚定的诗里怀着这样的顾虑,牧师没有列席他的葬礼,因为在自己已随沉默安息之际,向生前的他发出抗议是不义之举。诗人身处崇尚生命神秘的传统,这使他如此衷情于自然之爱,他义无反顾地拒斥了复活信仰,即使是在试图投入其怀抱的心愿最为强烈之际,如妻子去世后。他这样写道:

此刻,你的目光就要暗淡下去,

我不知道,我们何时才能再度相聚。

向一种不可相信的安慰投去的这束蔑视的目光,清晰地折射出了时代的气息,即诗人那个时代敢于直面悲观的勇气,十九世纪源于自然科学的唯物主义精神。然而,这更多地是浮现在表面上的东西。其深处则隐藏着来自北方部族的异教精神。这自然而然也赋予他一些反犹情绪——不易察觉,也不占主导;这与他的教养和性情、与他所处那个世纪的自由风气及其亲身的体验相违背——然而这是冲动和本能的表达。因此,荷尔斯泰因人显然在阿雷曼人戈特弗里德·凯勒那里得不到丝毫的理解。曾经名噪一时的埃及学家和蹩脚诗人格奥尔格·埃伯尔对小说的艺术化形式发表了些不敬之语,

施笃姆

大为恼火,在给凯勒的信中,他对“为其民众和同族犹太人推上宝座的埃伯尔”破口大骂,凯勒则冷言答道,后者的犹太血统根本不为他本人所知,况且对于犹太人来说,一个人的聒噪没有必要引来两个相同族类的响应,这样的说法有失愚蠢。我之所以要讲述这则轶事,目的是为了说明两个生长在不同地方的人,其心理上存在的天然差异。切实明了二人心理上的关联是有益的;长着淡黄头发的北方人的乡恋与其反犹主义之间的关系是牢不可破的,而他本人则尤其不放弃对艺术精美的追求——对此,连这位苏黎世人也大为敬佩。

在北方挚友那里,他还发现了许多令人惊奇的东西,如诗人对迷信和鬼怪的倾慕,这同样是他前基督教精神特征的一部分,它让思维清明、意志刚毅、一副南方性情的戈特弗里德大师迷惑不解,因此,他对

施笃姆

的艺术家怪癖颇多微词。《雷纳特》之类的小说,他根本就不感兴趣;为了解个中原因,他去阅读它——无论是神巫传奇,还是老鼠搬家,均不合乎他的胃口,更让他感到乏味的是令人赞赏的《白马骑士》里作家对神灵因素似是而非的态度,从理性自主的观念出发,这是不可靠的——这欢快地在云雾中穿梭的扑朔迷离的游戏被戈特弗里德视为思想和艺术之大忌。而他又意欲何为呢?这是北国的情调,是向民间异教信仰激情满怀的归依,对于经过了启蒙运动的洗礼、不再膜拜神灵的十九世纪的人们来说,它的确显得十分格格不入。然而,当人们越过基督教思想阶段直接跨入启蒙之时,后基督教的启蒙却不足以抵御迷信对他们的侵蚀。

施笃姆往往赋予笔下的神灵鬼怪以某种程度的现实性,作家对其源于异教民间信仰的同情非常强烈和明确地体现在他的中篇小说当中:如我们已提到的《雷纳特》,还有《在左邻家中》均在此之列,扬森晚年灰暗的心绪隐约其中,由编年史和非基督教的逸闻趣事构成的奇书《古趣集》则成了他常常从中汲取素材和情绪的源泉。作家年轻时曾整理出版过一本志怪故事集,这本书后来被他从自己的全集中删除了。然而,在饮茶静思之时以讲述这类故事自娱的生活习惯却一直保持到了晚年。他的诗歌也有一种怪诞的色彩,它呈现出迷信的精美形式,以此贴近神灵的气息。《噢,忠于死者》便是这样一首诗,字里行间暗示出的脉脉温情让人欷嘘不已,伴随着它,我们倾听到了别离之人那无声的呢喃,这激起了我们对女主人温柔而可怕的怜悯,她苦苦挣扎着,试图让自己的情话越过“崩塌的小桥”飞向爱人的心窝。《午夜的细语》营造了同样动人的意境。

我感到了它的袭来,它欲表白什么,

却找不到通往我心田的阡陌。

这撩拨心弦、若即若离的简约之语“什么”读来非常真挚。

这莫非把命运付与长风的恋语,

随之飘逝而去?

或者,这莫非不久将要降临的灾祸,

勉力逼迫着显露自己?

好一个“勉力”,多么美妙贴切!与描绘诗人之妻弥留之际的那首诗的末句相比,这丝毫也不逊色,那是一种宗教与感官神秘的融合:

上帝的声息穿越卧房,

你的孩子们惊叫起来,顷刻间你便魂归异乡。

凯勒曾经致函诗人,指出《白马骑士》对神秘气息的妥协,迫使有意识行动且为自身行为负责的清晰人物形象流于暗淡。这是人文主义思想;凯勒确信朋友并非对这一思想的感召力无动于衷。迷信只不过是不信神的一种表现形式而已,并非最严肃的东西。从根本上说,施笃姆的非基督教性情正是人文主义的特色,在其作品和一生当中,人们发现了人文主义的所有信念和立场:审美的自豪,它尊崇和爱戴善,不是出于彼岸的希望,不是出于奖赏和酬劳,而是为人类的尊严之故;信任的感觉,它以古典的方式使《心灵》这篇感人、自由而欢快的小作生气贯注;最后是那种怀疑,它以仅仅合乎人文主义的方式将教养和男子汉气概融为一体,“对纯真的男性力量的怀疑,”他曾说,“将炸毁地狱之门。”再没有比这更具人文主义精神的了。还有,那坚决不信神的阳刚之气借这样的诗行表达出来:

这一刻刚刚来临,从大地上,

你美妙的身影消失了,

之后,你将永远不会复活,

就像你永远不能返回从前一样。

作为刚直不阿的凛然正气,它辉映在诗人的整个一生当中,或许这是其本性中最美好、最富教益的东西。

一个人问:接下来呢?

另一个则道:这对吗?

由此人便被区别开来,

是自由人还是奴才。

本色的施笃姆是古老的日耳曼社会状态向道德生活升华过程中的一个过渡。他是一位自由者——尽管其本性中拥有一切柔弱和敏感的成分,他仍旧是一位刚烈之士,正如五十年代初所验证的那样,当胡苏姆为丹麦吞噬,遍布大街小巷的所有人都竞相为外族效劳之际,他却不能若无其事地从足上弹去家乡的尘土奔向普鲁士。我们得感谢那首令人赞不绝口的离别诗里所表现的这种出离乡恋的自我放逐,诗的最末一节颤动着心灵的信念,是最纯粹、最具魅力的艺术表达,它曾捕捉到了对德意志祖国依依眷恋的情意。基于同样自由和正直的人性考虑,他曾为儿子写下了一条韵语格言,它具有非常强烈的教育说服力。在我还是个小孩子的时候,我就已体会到了这格言是如何打动自己心灵的:

尽力去做你总能够做到的事,

不要畏惧劳作,不可浑浑噩噩,

然而,勿要使你的心灵,

被飞黄腾达的梦所污浊。

总有年轻人会把这教诲视为救世良言,以晚辈的感激之情不忘恪守于它。

诗人的男子汉气概绝非愚钝,这毋庸多言。他拒绝接受对死亡出自信仰的安慰和粉饰,对他来说,死意味直截了当的终结,这在劫难逃的命运,这把悬在头顶之上的利剑,这我们必须为不愿意之事,为我们的出生付出的代价,很早以来就时刻占据着他的头脑,使之晦暗不堪——人们可以说这是疑心病,一种病态的感觉。在诗歌当中,他常说他静静期盼着那最黑暗的时刻赐予他的东西,因为毁灭“亦有所值”。然而,这样恬淡自若的心态并不多见,从虚无的深渊里,阵阵颤栗不时袭上心头,在其一生当中,他似乎无时无刻不感受着它的存在。很少有诗人能够像他那样,在由三节组成的《终点的起始》里把最早来临的死亡感、把对人类必然死亡的最初洞见,把这虽说微弱但也无法抗拒的触动和惊讶表现得如此奇崛、神秘和贴切。一首别样的诗歌,无韵、松散,读来令人充满震撼,显而易见,它写于毁灭的恐怖真正袭来的时刻,把死亡描绘为生命和希望的枯竭,描绘为中道倒毙——在一切搏斗、抗争、恐惧、希望以及“一切渴求的梦幻”归于破灭之后,那幽远而永恒的暗夜带着那无声的悲悯将我们悄悄埋葬,这最让人感到恐怖之事隐含着真义,因为除此之外一切皆为生活的梦幻。“人之将终也孤苦零丁”,“无法逃脱的是面对遗忘之暗夜的恐惧”,他一遍又一遍地感受、品味,咀嚼着它,并使它披上了慈父临终之语的外衣,当后者为此与家人们念叨着,“我将不再知晓你们,不能再为你们操劳,这有多么恐怖啊!”

这是诗人的恐惧。当死亡总是以相同的面目出现之际,其含义则总不尽相同,它拥有非同寻常的形而上学意义上的沉重。在想象中,妇人往往要比男子死得轻松,因为她生性更随从于自然,少有个人意志的纠缠。而今,艺术甚至成了使自我走向觉醒和现实化的最有效的途径;它与悲观的信念,与人文主义和自然科学表现出的异教精神携手共进,而自我还不足以豪迈到像歌德那样把灵魂的不朽视为高尚的选择,于是死亡的思想是如此难予承载。

然而,在此所说的仅仅是死亡的思想;而死亡的现实最终会无一例外地降临在每一个人头上,它同偶尔高度现实化的自我一样让人感到沉闷;残酷和畏惧过去了,最后降临的往往是令人心满意足的模糊不清和半昏迷状态:“而今我就要睡去了。”

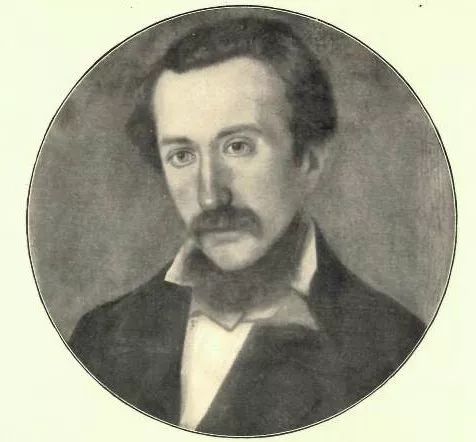

青年时期的施笃姆

施笃姆几乎活了七十一个春秋,他患的绝症是沼泽地带的一种常见病,在作家所写的一部感人至深的小说《表白》中,它以狰狞的面目出现了,肿瘤,准确地说,它是胃癌。在众人面前,他表现大度,要求医生“澄清”他的病情。然而,当医生递上一杯纯正的葡萄酒时,他终于支撑不下去了,随即陷入深深的忧虑之中,以致在场的人们纷纷预感到,他将无法完成自己业已果敢涉足的、无比高妙和大胆之作《白马骑士》。人们对他说:“孩子,你会没事的。”他们决心以善意的谎言来安慰他,年迈的诗人以艺术家的方式做出一副沉默寡言的日耳曼青年的昂扬姿态,然而他却高估了自己的刚强气概。他的兄弟艾密尔医生与两位同事一同行使了这一职责,他们佯装对作家进行会诊,假借科学的名义说这全是些无稽之谈,根本没有什么肿瘤,胃部的疼痛也没有丝毫的妨害。施笃姆旋即信以为真,从床上一跃而起,并度过了一个美妙的夏季,在此期间,他与善良的胡苏姆人共同欢庆了他的七十岁生日,还使《白马骑士》的写作得以继续,直到它大功告成。通过这部气势恢宏的小说,他把被他视为叙述戏剧之姊妹体的小说推向了一个后世无人企及的巅峰。

此话我愿意放在最后来说,使其艺术生命登峰造极的杰作是令人悲悯的幻想的产物,而让自己执着于幻想之中,则是非凡的艺术作品展现的尽善尽美和生命意志赋予他的才能。

原载于《世界文学》2001年第6期

版权所有,如需转载请经公众号责编授权。

《世界文学》征订方式

订阅零售

全国各地邮局

银行汇款

户名:社会科学文献出版社

开户行:工行北京北太平庄支行

账号:0200010019200365434

微店订阅

★ 备注:请在汇款留言栏注明刊名、订期、数量,并写明收件人姓名、详细地址、邮编、联系方式,或者可以致电我们进行信息登记。

订阅热线

:010-59366555

订阅微信:

15011339853

订阅 QQ:

3076719982

征订邮箱:

[email protected]

投稿及联系邮箱:

[email protected]