自从年龄以2字头开始,我每天都在思考未来自己过上怎样的生活,拥有怎样的工作方式。

二十岁出头的我,

二十岁出头时的模样。“

对于一个二十岁的青年。他对世界的憧憬,以及如何在这个世界上有所作为,是压倒一切的。”

总是会在后台看到很多跟我差不多年纪的女孩留言问我:

你觉得我应该选择继续留在现有的环境还是去北上广闯一闯?

我很羡慕你现在的自由职业,请问你如何做到的?

我打算换工作,你是怎么找到这个合适自己的工作的呢?

........

基本上我没办法在网络用三言两语来回答,更因为我自知自己仍旧是在迷茫在不安在寻找方向,没办法替任何人做自己人生必须要经历的课题。

但我确实可以说一说这几年自己的经历,有过把自己关在房间熬了50多个小时,也有过和好友打电话哭诉3小时,有去面试毫无准备的忐忑,也有和同事们一起完成showcase的兴奋......因为我总在想,如果我关注的那些人也能时不时在网络上分享美好状态之外的得与失,分享自己真实或许不那么完美的故事,我收获得鼓励或许比现在更多一些。就像如果总在网络上看明星博主精修的图片,在打开一些手机自带摄像头里自己的样子,好像莫名开始自卑与焦虑。

在未来思想家的众多策略中有一条:成为多元投资家。其实就是主张大家看重且尊重未来多样性的可能。而我斗胆在这里表达自己的观点:每个人都可以凭借自己的行为使自己拥有多样性的可能,挖掘自己的多元化。切莫利用“身份”这个借口来拒绝新事物。

为什么我要提到“身份”呢?在现有思维固定的框架中每个人从自己的身份出发能做到的事情极其有限。比如你是学生,那么你的任务就是好好学习应付考试;你是上班族,那么朝九晚五你按部就班工作就好。你出身普通家庭那么就应该循规蹈矩.......身份以外,多得是好玩的事情有趣的人儿。

我接受按部就班是人生的基本,但既然活着,就应该做点什么让原本一眼望到头的人生发生点不一样的火花。如果按照你是什么你就应该做什么,那么人生太无聊,未来的你和现在的你除了年龄增长之外,也没有任何激情点。而往往我们大多数人会陷入人生过于无聊的沼泽之地。

17年6月份回学校领了毕业证,我正式毕业了。直到找到现在的工作之前,期间7个多月的时间我一直都是名自由职业。

我从大二开始因为看见了当时特别喜欢的博主展现出来的工作生活方式,就在心里暗暗下了决心:毕业后也要过上那种生活。那时才2014年,自由职业还未成为一种争相鼓吹的工作方式,当时的我也没想到自己真的能够一毕业就顺利拥有了自己喜欢的工作方式。

其实我的自由职业时长不仅仅只有7个多月,当时大四上学期学校一结课,我就和好友两人来上海租房,正式进入从学生到社会人的转型期。

当时结课后,学校对应届毕业生的期许是利用这段时间找到一份适合自己的好工作,而我鼓起勇气,给自己一次为期三个月的自由职业者的机会。就像很多毕业生有间隔年,而我心没那么大,只敢赌三个月。

反正一无所有,失败了,明年毕业前还能带着专业技能去找工作。就算这三个月没有任何结果,但也算能为我未来职业发展道路排除一个不适合自己的方式。

我在周国平老师的书中曾看到一句话:人们往往过早地定型了,把偶然形成的一条窄缝当成了自己的生命之路,只让潜能中极小一部分从那里释放,绝大部分遭到了弃置。

而意外试试自由职业我反而越做越好了,当时在网络上分享这一状态真的就是偶然形成,而我想去试试看这个偶然有没有可能。自己除了写东西赚钱之外还能够有很多赚钱的途径。当时一家很知名的公司找到我说希望我的团队能够运营该公司在各大社交平台的官方号,详聊下去他们才知道我仅仅是一个人而已,背后也并没有团队,考虑到人手不足的问题这件事也不了了之;还有知名的出版社联系我有没有考虑出书,甚至是还有公司打着想要投资我的名义约见面......

没想到利用毕业之前大胆做一名“自媒体人”渐渐有了一些水花。

当初做了这个冒险的决定,也没有让妈妈为我的任性买单。去上海的这三个月,都是要靠自己平时做设计、写文案赚来的房租钱、生活费,可短短几个月我的收入也愈发丰厚起来。

那段时间满脑子都是成为一个独立的大人怎么这么容易啊,看来毕业后我能够轻松过上自己想要的生活呢!

可那时的我还没读到西蒙娜·德·波伏娃 在《第二性》中写道的一句话:

那时候他还太年轻,不知道每个命运的馈赠背后,都在暗地里早早地标上了价格

。

我当时自以为是的自由背后带来的是对我创造力的自我毁灭。这种幸运的背后让我误以为很多事情不需要怎么努力就能够获得回报。命运给了我看似轻松赚钱的途径,但却拿走了别人无可替代赚钱的能力。

我开始焦虑自己能为大家带来什么,开始日夜颠倒的作息,用夜晚的勤奋赶稿来弥补白天的无所事事,经常一个星期不出门见人,出门也是和屈指可数在上海的大学同学见面,我不懂如何去和陌生人进行合作,合作被欺骗后躲在家里自怨自艾.....

当时我一个很专业的朋友拿来一份MBTI的测试题给我做,得出来的一个很重要的结论是

我若无法与他人外在连接,会感到匮乏和孤立。

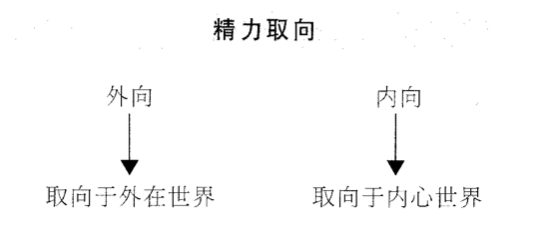

荣格观察到:有些人倾向于把精力专注于外在世界的人和活动,以此来得到动力;而另外一部分人把精力专注于内在世界的情绪。

村上春树在书里写过:我这个人是那种喜爱独处的性情,或说是那种不太以独处为苦的性情。每天有一两个小时跟谁都不交谈,独自跑步也罢,写文章也罢,我都不感到无聊。和与人一起做事相比,我更喜欢一个人默不作声地读书或全神贯注地听音乐。只需一个人做的事情,我可以想出许多来。

他的精力取向来自于独处时内在的世界。很羡慕那些不愿意与这个世界发生不必要关系的人。如果你不喜社交,那不如远远躲开江湖。但很多时候我们以为自己不擅长社交就去逃避,但真实的社交也分为很多种情况。

韩松落也写过,这个世界上有两种人,两种灵魂。一种是做加法的灵魂,要和世界发生千丝万缕的关系,另一种做减法的人,他们希望自己和这个世界保持一种简化的关系,希望自己不被擦觉不被打扰安静过完一生。

我以为自己每次出门见一个陌生的朋友都需要一个很长的心理建设时间就是一个不需要社交输入的人,看看这种

纯粹的自我以为让我们陷入了生活瓶颈的怪圈。

真实的我需要与他人进行连接,才会有源源不断的活力和灵感。

和好友通过测试结果得出这个结论时,

我记得是正准备去餐厅吃晚饭,路上遇见了WeWork的办公室,她们一致认为如果我仍旧想要做自由职业,强烈建议我去WeWork租一个办公空间,在那里多数都是创业的年轻人,所以我应该像一个正常的上班族一样去工作,去认识新的朋友。因为身边以外,多得是与我志同道合的人。这个时候是我第一次听说WeWork办公空间,在我心中埋下了一颗小小的种子。

当时被科普了WeWork,一个创新者的平台。鼓励在WeWork每一个会员都能够共创学习,尊重每一个人和每一个团队的独特性,在这里创业只需要一张办公桌,在这里能遇到很多行业的前辈或者同龄人。

可后来快迈入2018年人生本命年的阶段,因为恐慌于本命年的宿命论,我开始找工作了,毕竟与其在安逸的舒适圈呆着,不如比本命年快一步行动起来,就像。和朋友们说找工作说了很久,但真正行动起来,从制作简历选择公司投递简历等回复笔试面试最终确定几乎两周以内的时间就找到了心仪的公司与职位。

虽然当时毕业已经半年了,面试时仍像个初出茅庐的学生紧张得要命,就连面试之前也还在赶稿以至于到了办公室才临时搜索了一下如何面试的技巧,在等待hr叫来面试官的时候才手忙脚乱编了一段自我介绍,在收到入职offer之前实际上无时无刻都在担心失去这份工作。后来把这段心路历程po在微博上的时候,还有很多小伙伴私信我如何找到一份喜欢的工作,如何和HR聊薪资。突然间觉得这是每个从校园跨到社会的人必经压力。

但现在想想正是这份工作让我的人生多了很多有趣的经历。

刚进公司被老板要求去认识一下其他部门将来会和我有工作互动的同事,我需要很长一段时间的心理建设才能心怀忐忑地前去拜访,现在基本上我一遇到问题都会主动去找到他们寻求帮助;有过和同事在小办公室脑爆品牌营销思路;有过请年假去旅行但在当地用着E网坚持工作不停歇于是获得了一个很好的结果;接二连三和同事一起亲自帮品牌做营销喜迎show case被老板表扬;甚至因为痴迷于努力工作的成就感,在后来的几次旅行途中都和好友流露自己好想回去工作的心声。

不是因为我是个十足工作狂,而是我所做的工作实实在在展现了我的擅长与热爱。李欣频的时间管理观念也是说做喜欢的工作,越忙碌越充实状态越好,做事的效率自然越高,自然也就有更多的时间去做喜欢的工作。

从入职第一天开始,我几乎都是办公室来得最早的一个人,我在每一个周末都无比期待周一的到来,我在每次假期旅行中都想回到工作岗位和同事们并肩作战,这一切都是我对这份工作的源动力。在这份工作中,那些我曾经惴惴不安的创意营销通过一次次的职场实践都转为帮助品牌肉眼可见的知名度和销售额上的几何级数的增长。

其实说了这么多,无疑是我的工作环境和任务让我每一天都充满了新鲜感。那如何找到最适合自己的工作,在我看来不仅仅是找到一份完全喜欢的工作,而是倘若能够将你喜欢的事情与工作对象完美结合,这是一种于我而言最好的工作方式。工作谁都能找到,我们需要的是工作方式。

▣

我虽然一直以来对美食没有多大兴趣,但我的老板却在这方面擅长且热爱,我们美食组随时接受食品知识的小科普,甚至在不忙的时候还会由组员们分享自己擅长且感兴趣的东西给大家。

▣

我们公司有很多间小会客室,每间都有自己的主题,且都有搭配这一主题的名字,比如薰衣草,唱片室,书店.....我和同事们曾在这些主题不一的小会客室随时脑爆好的营销思路,也借用里面的背景花瓶拍过好玩的视频。

▣

我们也有每周五的动物园,家里有萌宠的同事们都会在这一天相聚公司大厅吸猫撸狗。

但却因为一件事情打破了美好现状。我被迫在18年第四季度996。这三个数字或许只有上班族才懂得的暗号。就是一周上6天班,每天早上9点上班晚上9点下班。哪怕没有事情大老板们也会用各种语气让我们不得不留到9点之后下班。