对于老百姓什么时候买房子最合适的问题,任志强早就回答过:“这是最傻的问题,只要有钱,什么时候买都行。”其实,不论楼市如何波涛汹涌,对于买不买房,每个人心里早有了自己的答案。但有一点老于还想提醒大家:关注楼市,不如关注价格;关注价格,不如关注价值。过度投机,小心一无所有。希望这个道理你懂。

目前开发商正在和调控政策展开“十万亿元级别”的大对赌。如果你把新一轮调控措施,理解为短期措施的话!

最后如果开发商赌对了,大家可能就全输了,唯一多赢和局面就是楼市保持相对平稳,这才是中国经济和国家的出路。

今天(

9

月

7

日)的楼市,有两个大消息:

1、有研究机构统计,今年前

8

个月,中国

300

个城市的土地出让金达到了

2.2

万亿元,同比增长了

34%

。

2

、据“国际金融报”报道,万科的资产负债率已创历史新高,举债发展的步伐明显加快;同时,它的流动比率创下

1993

年以来新低,偿还负债能力变弱。

其实,这两条消息基本上说了同一件事情:开发商在积极拿地,连万科这种稳健的企业都不例外。

根据半年报,万科的资产负债率达到了

82.66%

,为上市以来新高。其中流动负债达到了

6761

亿元,总负债达到了

7681

亿元。

而在

2014

年年报里,万科的负债率是

77.2%

,总负债是

3925

亿元。短短两年半,万科的总负债就接近于翻倍。

“国际金融报”的结论是:自郁亮接手万科董事会主席两个多月以来,万科已悄然发生巨变。

的确如此,从新闻里我们都能感觉到这种变化。

特别是万科股权之争接近尾声,宝能和王石出局基本确定以来,万科的大并购一单接一单。

7

月,万科在广州砸下

551

亿元,收购了包含多幅广州核心区地块的“广信资产包”;随后,又牵头大手笔收购了新加坡著名的物流地产企业普洛斯

(GLP)

,涉及总金额达到

116

亿美元。

这两笔大收购,意味着万科的“郁亮时代”正式到来。

那么问题来了:郁亮历来以温和、理性的形象示人,他怎么会用“大收购”的方式开局?

我猜,原因不外乎:由于股权之争,万科过去一年多有点“野渡无人舟自横”的状态,拿地力度不够。这种局面如果不改变,万科将缺乏发展后劲。

事实上,即便万科如此卖力气拿地,今年前

8

个月仍然相对落后。

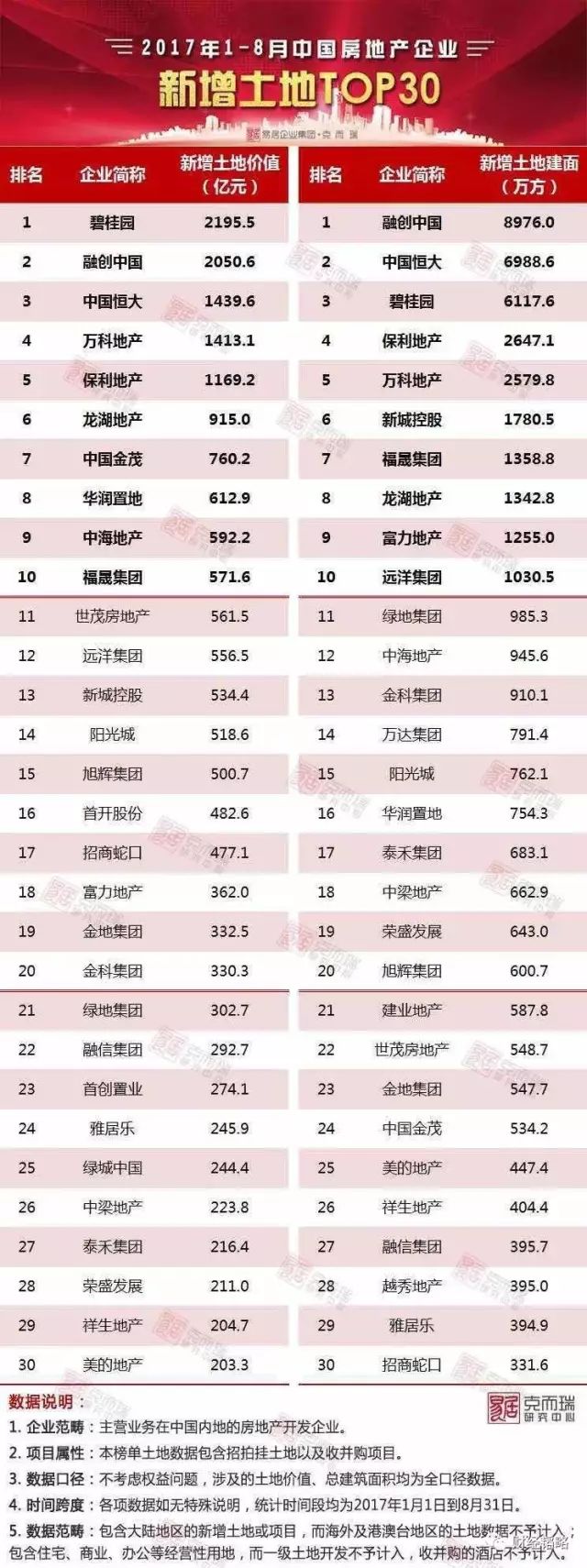

上面是“克尔瑞”统计的今年前

8

个月新增土地前三十名开发商的情况,可以看出来,万科在新增土地“价值”上只位居第四,新增土地“建筑面积”上只位居第五。

换句话说,郁亮这么激进“创出历史新高”地拿地,仍然远远不如碧桂园、恒大和融创中国。

“克尔瑞”的数据还显示,“前三十”房企今年

1

到

8

月拿地的“建筑面积”已经相当于去年的

90%

,“价值”(支出的地价)已经相当于去年全年。

也就是说,越是大房企越是激进!

我此前曾在文章里说,开发商正在和调控政策展开“十万亿元级别”的大对赌。

开发商从拿地到建成房子销售,一般是

3

年左右的周期。也就是说,开发商不相信这轮调控能延续超过

3

年。而且坚信:

3

年后房价“没有最高、只有更高”。

现在,显然连万科也是这样想的。否则,负债率不可能创出历史新高。

而另一方面,随着

10

月中旬重要会议的临近,各种调控政策正在加码。最新的动向是:湖北省国资委要求国有房企加快销售、回笼资金、停止增资;在深圳等城市,正在严查消费贷流入楼市。

这两种趋势矛盾吗?看似矛盾,又可以解释得通——如果你把新一轮调控措施,理解为短期措施的话!

诡异的中国楼市!

延伸阅读:新一轮楼市调控将迎周年考!被暴击的刚需买房会便宜吗?

央媒发话:房价难降,能买尽量买

“发小”A君提到的央媒是指《经济参考报》。此前,该媒体曾经刊发一篇报道,文中预测房价难降,能买还是尽量买。

这再一次触动了和环京小编一样的很多小伙伴们敏感的神经,耳边再次响起那句话:“房子是用来住的,不是用来炒的”。

众多业内专业人士分析,这句话有两层含义——不能暴涨,也不能大跌。对此,小编完全赞同。

去年“9·30”到现在,新一轮调控周期已满11个月,即将迎来“周年考”。

从一开始的限购、限贷,到后来的限价、限售、限商,再到多家银行提高贷款利率,强势调控下,各地楼市遇冷,市场呈现量价齐跌。

加之最近势头正盛的“租购同权”,不少买房人惴惴不安,放弃买房或按兵不动“豪赌”政策松绑!实际上这种观望或等待只会让你错过购房时机!

“不知你是否注意到,炒房客的确难以抽身,但刚需客也没得到便宜”。楼市的确不再那么疯了,但真正需要房子的人买房难度一点没降。

买房这件事,越往后不单单是越来越贵,更会越来越难买,是有钱也难买到!

优惠减少、贷款更难,银行趁火打劫

随着楼市信贷不断收紧,房贷利率上行已成为银行的“集体动作”,超九成银行无利率优惠,上百家银行执行首套房贷基准利率上浮。

从主要城市看,主流首套的贷款利率依然是基准,但其中部分股份银行已经的确出现了提高到1.1倍的政策。

根据《北京日报》报道,全国首套房贷平均利率已升至4.99%。预计接下来,房贷利率将继续走高。

据融360发布的《7月中国房贷市场报告》显示,7月全国首套房贷款平均利率为4.99%,相当于基准利率的1.02倍,环比上升了2.25%;同比去年7月的4.44%,上升了12.38%。

“不断收紧的房贷叠加房地产调控政策,约束房价上涨作用更加明显。”中原地产首席分析师张大伟表示,“信贷是决定短期房价的最关键因素,预计今年下半年,整体房贷数据会出现同比下降。”

银行趁火打劫刚需购房者,首套房贷款利率持续上行无疑加重了购买首套房的刚需客户的负担。

不仅如此,纵然你听说了周围很多“白菜价”的房子,真当你去买房的时候,门槛真的很高。

目前,北京二手房市场上参与者大部分都是有贷款记录的,这些人即使明显一套房子都没有,有可能也要承担8成的首付,这就进一步增加了购房者的难度。

楼市调控政策的重点在于“限”,但限购政策也只能说是一种临时性的应对措施,治标不治本,很难从实际上解决房价增长过快等问题。

从房价的走势整体来说还是保持着平缓甚至上升的趋势。参考媒体发布的相关数据,我们都要认清一个事实:房价只容易涨,很难暴跌!

房子是用来住的,不是用来炒的

接连出台的楼市新政让很多人的心情都像坐过山车,很多限购政策都选择半夜发布,今天你还在嫌房子贵,明天可能就连入场券都没了。

综合媒体报道,一种观点值得关注:目前的调控政策并未从根本上解决紧缺的购房需求,只是压制了需求,如果松绑,房子仍然会被疯抢。

“全款的往里走,按揭的不要堵门口,公积金贷款的请把共享单车挪走”这不在是小品里的表演,而正是在生活中的很多地方上演。

现在陆陆续续也有楼盘开盘,但是买得到吗?买不到!因为不少楼盘要求全款!要不就得到验资才能进售楼部!

需求旺盛,抢不到房!可见市场一旦就会回暖,房价上涨的可能性太大了!近年来限购后房价走势的历史经验也说明了,楼市限购就是房价上涨的预警器!

中国的房地产市场自从市场化改革开始后房价一路上涨,虽然中间出现过小幅波动,但最终又涨回了目前你我看到的高房价水平。

现如今的你如果还是一直观望,那今后的你可能有很长一段时间是租房子住,或者一辈子都是租房子住了。

对于老百姓什么时候买房子最合适的问题,任志强早就回答过:“这是最傻的问题,只要有钱,什么时候买都行。”

其实,不论楼市如何波涛汹涌,对于买不买房,每个人心里早有了自己的答案。但有一点小编还想提醒大家:

关注楼市,不如关注价格;关注价格,不如关注价值

。这个道理你懂的。

彻底解决住房问题的关键

时寒冰

近年来,住房问题不断困扰着国人。那么,住房问题有彻底的解决方案吗?

有!

关键是什么?

世界人口密度第二大国新加坡,地少人多,可谓寸土寸金。在这样的环境中,要解决住房问题,谈何容易?

也许曾经目睹无数人流离失所、孤苦无助的悲苦命运,新加坡领导人李光耀发出宏愿:“我要建设一个居者有其屋的社会,让每个家庭都有自己的住房,让每个人都感觉是这个国家的主人。”

这就是“居者有其屋”的慈悲宏愿。

于是,李光耀亲自领导设计了这个以“组屋”为核心的带有鲜明公共产品特征的住房体系。政府不是借着寸土寸金的强势地位,高价卖地,洗劫民众,而是用自有的财力建设组屋。

1959

年

6

月

3

日,新加坡自治邦成立。

1960

年,新加坡就成立了新加坡建屋发展局

(Housing andDevelopment Board)

,目的就是为人民建造住房——为包括低收入和中等收入在内的所有买不起住房的家庭提供经济适用住房,截至

2010

年,新加坡为

80%

的人群建造了组屋,人均住宅面积超过

25

平方米。随着人民生活水平的提高,租屋的标准也水涨船高,面积不断增大。

新加坡的组屋质量并不差,有兴趣的朋友可以查一下资料。这些组屋不仅有两个以上的卫生间,而且,儿童娱乐场、球场等公用设施齐全,并且,住宅区内有公共图书馆、影剧院、体育场、商店、菜市场、邮局、学校、警察机构等等,生活非常便利。

组屋的更新与维护所需费用(包括把旧的住房翻新到当前新住房标准等等),几乎全部由政府承担。

新加坡人不像我们这样如此关注商品房价格,因为,只有

5%

的人通过购买商品房满足自身的住房需求,由于商品房占比过小,跟一般民众的关系不大,人们自然也不去关心它。

新加坡政府不通过卖地、高额征税等来获取收益,而是为民众建设组屋,那么,新加坡穷了吗?

没有。

由于民众不用为自身的住房问题担忧,他们可以全身心地投入到自己喜欢的工作中,发挥创造力,这让新加坡成为了一个极富创造力的国家。

2016

年

8

月

15

日,

2016

年全球创新指数排行榜发布,新加坡位居全球第

6

名,亚洲第一名。

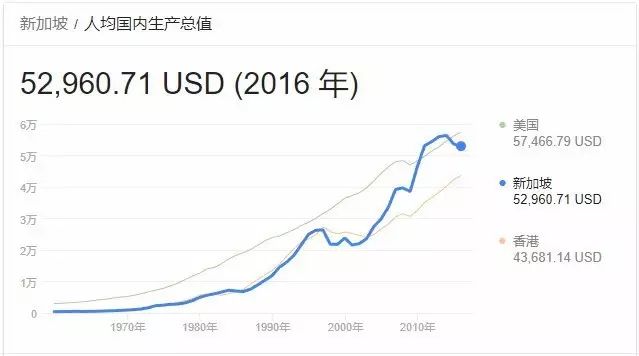

当一个民族的创造力被激活,就能大大推动经济的增长。自独立开始,新加坡的人均

GDP

就一路上涨,超过中国六倍,并一度超过美国。

2016

年,新加坡的人均

GDP

达到

55509.4

美元,紧随美国之后位居世界第六。中国人均

GDP8865.999

美元,仅相当于新加坡的

15.97%

。(见下图

1

)

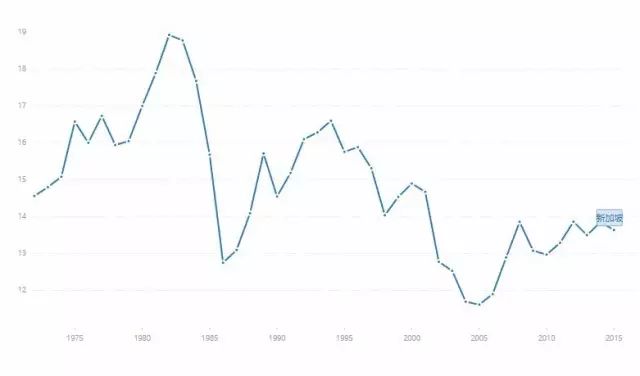

伴随着经济增长,民众幸福指数不断提升,民众的负担也越来越轻。新加坡税收在

GDP

中的占比也不断降低。国际货币基金组织的《政府财政统计年鉴》发布的数据显示,

2015

年,新加坡的税收占国民生产总值(

GDP

)的比例在

2015

年时为

13.6%

。(见下图

2

)

世界银行发布的数据显示,

2015

年时,新加坡人“

出生时的预期寿命

”总体达到了

82.6

岁。

新加坡政府如果凭着全世界人口第二密度大国的优势,如果利用寸土寸金的条件,高价卖地,并且,打造高价商品房牟取税收之利,那么,从短期来看,新加坡政府无疑能获取丰厚的收益。但是,这种短期的收益却可能从此扼杀新加坡人的创造力和国民的幸福感,那样的话,新加坡将没有今天的富裕和它在国际上的地位。新加坡失去了卖地的收入,却获取了成就创新强国等实力地位。新加坡先成就小我,再成就大我,而不是牺牲小我,成就大我。

其实,解决住房问题非常简单:只要政府不想着从住房中牟取暴利,住房问题便不会成为问题;如果政府还能想着为民众解决住房问题,那么,住房问题就会成为一个幸福的问题。

这就是解决住房问题的一个关键。

附:小资料

在新加坡建屋发展局大堂前厅,高高悬挂着一幅书法:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山”。这是中国唐代大文豪杜甫先生的诗句,也是建屋发展局的局训。新加坡80%的房子,都由建屋发展局开发,有如最大的房地产开发商。具体办法是,由政府划拨土地,并以提供购房补贴的方式向市民让利,确保市民以低于市场价购买组屋。仅提供补贴一项,新加坡政府于44年来已拨款159亿新元,这也意味着政府一直是以亏本的方式向国民提供住房。

新加坡的组屋制度,始于1960年,当时,新加坡刚刚从英殖民统治下脱离,成立自治机构,整个社会发展比较落后,政府财力有限,民众住房条件比较差。李光耀当时提出的口号是,要实现新加坡人“居者有其屋”。

截止目前(2008年),85%的新加坡公民住进了政府建造的“政府组屋”,其中,93%的居民拥有其房屋的产权,7%的低收入家庭是向政府廉价租赁;另外15%的高收入家庭住的是市场上购买的高档商品房.

新加坡的组屋已有四十多年的历史,但整个城市面貌一新,早年建造的组屋也不显破旧。原因在于政府对年久组屋的维修非常到位,基本上是5年一小修,10年一大修。小修是指外立面和室外铺地的更新,大修则是指增加面积或改善功能,使居民住宅不断适应社会进步和人们生活水平提高带来的变化。

毫无疑问,新加坡组屋制度是承托这个国家独立40多年来有效运转的机制,其中政府的支持、相关建屋机构的执行、民间对此机制的信赖,都是不可或缺的部分。2008年6月,联合国将年度“公共服务奖”颁发给新加坡建屋发展局,以奖励这个国家推行了44年的“居者有其屋”计划

。

转自:财经韬略环京视角;作者:韬略哥 lfdagongguan

管理员微信号fdctz88,加我微信的朋友请务必说明

来意、身份,通过好友后请发名片给我,说明来意

、

本人是职业投资者,在投资机构,主做上市公司并购定增、股权投资和一二线城市地产项目投资、融资,

不闲聊不闲聊、

有事情直接说、直接说

,

互相理解

。 QQ:838355301

文章如有侵权,请及时联系QQ:838355301删除或支付稿费。

长按二维码,识别二维码,一键关注!