钱锺书《石语》,中国社会科学出版社,1996年。

文︱杨焄

1932年旧历除夕的那天,客居苏州胭脂桥寓所的老诗人陈衍与前来拜望的年轻后生钱锺书相谈甚欢。抛开了敷衍客套的私人谈话当然不需要顾虑太多,陈衍一时兴起,居然恣意臧否起不少文人学者,词锋之犀利,措辞之刻薄,几乎到了肆无忌惮的程度。虽然可以藉此推知他对某些人事的真实想法,然而有时也正因为放言无忌而难免夸张失实。其中批评道:“叶长青余所不喜,人尚聪明,而浮躁不切实。其先世数代皆短寿,长青惟有修相以延年耳。新撰《文心雕龙》、《诗品》二注,多拾余牙慧。序中有斥梁任公语,亦余向来持论如此。”(钱锺书《石语》,中国社会科学出版社,1996年)所述就与实际情况多有出入,不能轻易采信。

陈衍

作为师生的陈衍与叶长青

遭到如此鄙薄厌弃的叶长青,本名俊生,字长青,又作长卿,福建闽县人,与祖籍福建侯官的陈衍可算是同乡。两人的年纪则相差四十多岁,几乎是祖孙两辈人。叶氏早年就读于厦门大学教育系,因为喜好诗文,勤勉治学,深得时任国文系主任陈衍的赏识,不仅推荐他担任自己的助教,后来还追忆说“余初至厦门大学,可与言诗者,惟叶生俊生长青、龚生达清”,并称赞叶氏“劬于著作,诗亦绝去俗尘”,甚至提到“俊生读诗,抑扬抗坠,能仿余声调,余家儿童皆以为逼肖”(《石遗室诗话》卷二十九,商务印书馆,1929年),足见对其青睐有加。叶长青早年有不少著作,如《闽方言考》《版本学》《文字学名词诠释》等,也先后呈送陈衍阅正并请求赐序。陈衍每次都来者不拒,欣然慨允,且多有奖饰之词。如在《文字学名词诠释》(上海群众图书公司,1927年)的序言中就感叹道:“余教授南北学校三十年,于京师大学得中江刘复礼、象山陈汉章、诸暨徐道政、番禺黄式渔,皆精经学、小学,为乾嘉诸老畏友无愧色。十余年投老乡井,与诸子天各一方。晚乃复得吾邑叶生长卿,能治文字学。既成《闽方言考》行世,益嫥力请业,昕夕不少倦。”俨然已将他视为登堂入室的衣钵传人。

叶长青也不负厚望,不久又考取北京大学研究所国学门通讯研究生。其后转至金陵大学任教,陈衍特意撰写《送叶长青赴金陵大学教授序》(《石遗室文集·四集》,石遗室家刻本),在表彰“叶生长青劬学,勤述作,骎骎于古”之余,还认为他此去得以和同道“朝夕切劘,为学日益可知矣”,“吾道张王,未可量也”,殷切期盼之情溢于言表。到了1930年,叶氏又受聘为无锡国学专修学校教授。刚到不久,他就向校长唐文治大力推荐陈衍。据唐氏《茹经先生自订年谱》(无锡国学专修学校,1935年)“民国二十年”条记载,本年“函聘福建陈石遗名衍为本校讲师”,“门人叶长青介绍来校,深为可喜”。足证叶氏知恩图报,并未忘记陈衍对自己的奖掖勖勉。

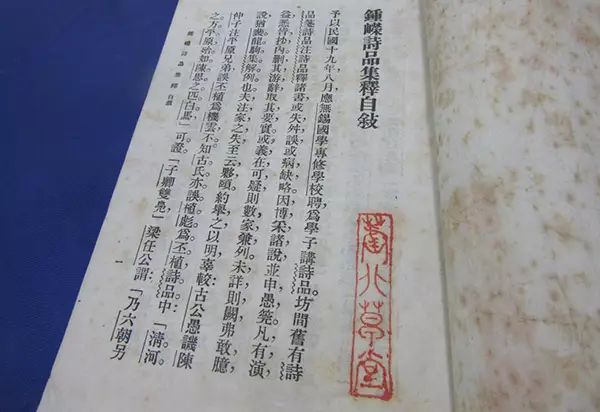

依照无锡国专当年的课程安排,选修科辞章类的“文学批评”一项中列有《文心雕龙》和《诗品》,作为第二或第三学年的选修课程,合计共有三学分。开设这两门课程的教授都需要自行编纂讲义,如钱基博就撰有《文心雕龙校读记》(无锡国学专修学校,1935年)和《锺嵘诗品校读记》(载1931年《小雅》第四期)。叶长青也讲授过这两门课程,并分别撰著《文心雕龙杂记》(福州职业中学印刷工厂,1933年)和《锺嵘诗品集释》(华通书局,1933年)。陈衍所说的“新撰《文心雕龙》《诗品》二注”,毫无疑问就是指这两部授课讲义。而从时间上来推断,叶氏在付梓前就已将书稿呈送给他过目,请益赐正的用意不言而喻。

在《文心雕龙杂记》正式出版时,书前确实冠有陈衍所撰写的序言,一如既往地对弟子大加褒奖:“长青富著述,近又出视《文心雕龙杂记》,其所献替,虽使彦和复生,亦当俯首,纪河间以下毋论矣。读刘著者,可断言其必需乎此也。”推重此书议论精当,即使《文心雕龙》的作者刘勰复生,也不会有任何异议;而评点考校过《文心雕龙》的清代学者纪晓岚,更是瞠乎其后,相形见绌。虽然都是些冠冕堂皇的门面话,但也可见师生情谊非比寻常。作为授课时使用的讲义,并不需要都依据自己的治学心得,征引介绍旁人的研究成果也理所应当。叶氏在《杂记》中便引述过吴曾祺、林纾、黄侃、刘师培等近代学者,以及同事兼好友钱基博的不少意见,可唯独并无一言提及陈衍。就两人的关系而言,如果他确实参考过陈氏的论著,绝无可能故意干没,或是讳而不言;而陈衍更不会对此视若无睹,隐忍不发。其实叶长青没有在书中称引师说,也是情有可原的。陈衍素以博学多才自诩,除了诗文创作外,生平著述遍及四部,甚至还编纂过《烹饪教科书》(商务印书馆,1915年),津津乐道地推介过“石遗室菜谱”,可偏偏在《文心雕龙》方面乏善可陈,并无专门著述。叶长青此前编撰过《石遗室丛书提要》(载1927年《国学专刊》第一卷第四期),对陈氏的著述情况了若指掌,倘若他真有相关研究,即便仅是只言片语,也决不会疏忽遗漏。

陈衍虽然没有为《锺嵘诗品集释》再撰一序,书中倒确实引述过他的意见,书后所附《〈锺嵘诗品集释〉引用各书书目及著者姓名》里也明确列有他撰著的《锺嵘诗品平议》和《诗学概论》。厦门大学部分师生在1926年曾筹划成立国学专刊社,一致推举陈衍担任主任,叶长青担任社长;与此同时又创办《国学专刊》杂志,由叶长青负责具体编务。《锺嵘诗品平议》就发表在1927年《国学专刊》的第一卷第四期上,自然经过叶氏的审校编辑。《诗学概论》虽然是未刊稿(福建省图书馆藏有陈氏《诗学概要》残稿,当即此书,整理本已收入钱仲联编校《陈衍诗论合集》,福建人民出版社1999年),但叶氏近水楼台,无疑也早已寓目。在上述《石遗室丛书提要》中,他就对这两部著作赞不绝口,称道《锺嵘诗品平议》对原书“虽有然否,而平允处实多”,又推许《诗学概论》“全书篇幅虽少,皆精谛所在”。在自己动手编撰《锺嵘诗品集释》时加以借鉴参考,无疑是顺理成章的事情。由此可见,陈衍所谓的“拾余牙慧”,应该只是指《锺嵘诗品集释》而言,《文心雕龙杂记》不过是连带而及罢了。

《锺嵘诗品集释》(华通书局,1933年)

尽管叶长青确实参酌过陈衍的著作,但陈氏径称其为“拾余牙慧”,则不免有些过甚其辞。《锺嵘诗品集释》意在旁搜远绍,取精用弘,主要参考的是此前出版的陈延杰《诗品注》(开明书店,1927年)、古直《锺记室诗品笺》(聚珍仿宋印书局,1928年)和许文玉《诗品释》(北京大学出版部,1929年)。至于陈衍的那两部著作,在书中所占比重远不能与这三家注本相提并论。这也怪不得叶长青,而是陈衍在撰写时奉行的宗旨使然。《锺嵘诗品平议》采取传统诗话的体式,在摘引若干片段后加以评赏议论,并非针对全书的笺注考订;《诗学概论》则纵览历代诗歌的递嬗迁变,《诗品》只是作为参考资料,而非研究对象。更何况在他的评论中还时常透露出偏见和误解,更令人在采摭取舍时颇费踌躇。尤其是《锺嵘诗品平议》一书,屡屡非议锺嵘的评断。追根究底就在于陈氏认为锺嵘缺乏创作才能,“未闻传其只字,存其片羽”,“尚何足论说短长,是非丹素”。《石语》中记录了他的一番议论,也可以拿来作为参照:“论诗必须诗人,知此中甘苦者,方能不中不远,否则附庸风雅,开口便错,锺嵘是其例也。”钱锺书在随文附注中就明确指出:“详见《诗品平议》卷下。”直至《石遗室诗话续编》(无锡国学专修学校,1935年)卷一中,陈衍仍持同样的论调,坚称锺嵘“自不能诗”,“乃复道说短长”,“夫谁信之”?作为久负盛名的同光体诗人,他自然最看不惯门外汉在面前指手画脚。《石语》中还载有他随口提及的一段隐秘:“锺嵘《诗品》乃湖外伪体之圣经,予作评议,所以捣钝贼之巢穴也,然亦以此为湘绮门下所骂。”可见他醉翁之意不在酒,撰著此书是为了借题发挥,去抨击王闿运等湖湘派诗人。既然原本就志不在此,叶长青对其论著未能多予称引也就无可厚非了。

至于陈衍为了证明叶氏袭用自己的观点而举出的重要佐证,即所谓“序中有斥梁任公语,亦余向来持论如此”云云,其实也只是虚张声势,经不起覆按查证。锺嵘在《诗品》中将西汉时的李陵(字少卿)列为上品诗人,对与他齐名并称的苏武(字子卿)则不予置评。然而在《诗品序》中历数“五言之警策”时,却又提到了与苏武相关的“子卿双凫”。这似乎有些自相矛盾,情理难通。徐中舒在1927年撰写的《五言诗发生时期的讨论》(载《东方杂志》第二十四卷第十八号)中,率先引述了梁启超的一番猜测:“六朝时有个苏子卿,而苏武也字子卿。《诗品》说‘子卿双凫’,这个‘子卿’就是六朝的苏子卿。”梁启超是徐中舒在清华研究院求学时的导师,想来在授课时两人就曾经讨论过这个话题。陈延杰、古直两家笺注出版较早,还没能参考徐氏的论文,稍后问世的许文玉《诗品释》则直接迻录由徐氏转述的梁说作为注释。叶长青对此说却颇不以为然,在《集释》中并没有引录,还在《自叙》中专门讨论了这个问题。他从北周诗人庾信的《哀江南赋》中发现了“李陵之双凫永去,苏武之一雁空飞”的句子,与“双凫”联系在一起居然是李陵而非苏武,据此提出质问:“六朝另有一苏子卿,六朝另有一李陵乎?”他又认为苏武《别李陵诗》中的“双凫俱北飞,一凫独南翔”,就出自李陵《录别诗》中的“尔行西南游,我独东北翔”和“双凫相背飞”诸句,因此完全不必置疑其可信度。此外,梁启超所谓“六朝的苏子卿”,在现存各类文献中均称其为陈代人,生活于齐梁时期的锺嵘又“何由预知而评之乎”?尽管并未彻底解决这个难题,但这些质疑确实敏锐地发现了梁启超在大胆假设之余还缺少小心求证。

在梁启超去世后整理出版的遗著《中国之美文及其历史》(中华书局,1936年)中,对自己先前的推断做了非常明显的修正,语气也变得小心谨慎,不再是那么理直气壮了:“窃疑魏别有一人字子卿者,今所传苏武诗六首皆其所作,自后人以诸诗全归诸武,并其人之姓名亦不传矣。”索性就不提什么“六朝的苏子卿”,而另外假设了一位生活在三国曹魏时期、姓名早已湮没无闻的诗人。当然,他也明白“此说别无他证,不敢妄主张,姑提出俟后之好古者”,仅是姑妄言之而已。反观陈衍的《锺嵘诗品平议》,只是浮泛地评论道:“夫五言古首推苏、李,子卿与少卿并称。李诗固悽怨,所谓愁苦易好也;苏诗则恳至悱恻,岂遂欢娱难工乎?锺上品数少卿而不及子卿,深所未解。”只是对锺嵘忽视苏武的诗作表示困惑不解,根本就没有对梁启超的意见提出任何批评商榷。他所标榜的“余向来持论如此”,究竟是指什么,实在令人费解。恐怕只是为了一时逞强炫耀,才会在钱锺书面前如此信口开河。

再说所谓的“拾人牙慧”

陈衍对叶长青的指摘固然不足凭信,但《集释》对各家论著加以剪裁排比,终究难以洗脱“拾人牙慧”的嫌疑。如果各家论著原书俱存,那么《集释》一书更是形同鸡肋。不过细究其实,情况却并非如此。书中征引过的一些资料极为稀见,比如冯振的《诗品》批语、陈柱的《诗品约注》等,从未正式刊行。冯氏当时也在无锡国专任教,陈氏更是“长青文字骨肉”(陈衍《石遗室诗话》卷二十九)。正是凭借着与他们的交谊,叶长青才得以参考其论说。虽然只是吉光片羽,却仍弥足珍视。而像许文玉的注本,后来经过修订增补,改题为《锺嵘诗品讲疏》,收入许氏所撰《文论讲疏》(正中书局,1937年)之中,后来又有与《人间词话讲疏》合订一册的影印本(成都古籍书店,1983年),流传相当广泛,但最初的《诗品释》仅印行五百部,知者寥寥。通过叶氏的征引,也可以了解其概况。

在汇集他人成果的同时,叶长青还会施加案语以拾遗补缺。如锺嵘提到曹魏时阮瑀等人的创作“并平典不失古体,大检似”。前人多不详“大检似”之意,陈延杰、古直、许文玉等对此也都阙而未注。叶氏则在案语中指出:“犹言大较一揆。”并引《三国志·吴志·步骘传》中“至于趣舍大检,不犯四者,俱一揆也”的记载以证成此说。陈延杰在数十年后修订《诗品注》(人民文学出版社,1960年),又添加了一条注释:“余藏有明钞本《诗品》,‘大检似’作‘大抵相似’。”其实在《吟窗杂录》《格致丛书》《诗法统宗》《硃评词府灵蛇》等数种《诗品》版本中,也都作“大抵相似”(参见曹旭《诗品集注》,上海古籍出版社,2011年)。虽然异文产生的原因尚不明确,但也可以作为旁证,说明叶氏的训释确切无误。叶长青在无锡国专还曾开设过史学类课程,并撰有《文史通义注》(无锡国学专修学校,1935年)。他能在此处释疑解惑,显然得益于对史籍的娴熟。其后问世的《诗品》注本也大都沿袭叶说,如王叔岷《锺嵘诗品笺证稿》(台湾中研院中国文哲研究所,1994年)就迻录了叶氏的案语,并补充说:“‘大检似’,即‘大抵相似’之意。《步骘传》之‘大检’,亦犹‘大抵’也。”吕德申《钟嵘诗品校释》(北京大学出版社,1986年)释“大检似”为“大致相似”,同样引《三国志·吴志·步骘传》为据,应该也是受了叶氏的启发。可惜现代诸多《三国志》研究者尚未留意到叶氏的意见,汇聚诸家之长的卢弼《三国志集解》(古籍出版社,1957年)就未对“大检”做过诠释,张舜徽主编《三国志辞典》(山东教育出版社,1992年)也没有列出“大检”词条。即此一端,也可见叶长青并不甘于“拾人牙慧”。

对于陈衍的揄扬提携,叶长青始终感念在心,并恪守“有事弟子服其劳”的古训,不仅早就着手替《石遗室诗集》作注,又为陈声暨、王真编撰的《侯官陈石遗先生年谱》做过补订,在陈衍去世之后还打算续编年谱以成完璧。只是随着抗战军兴,时局动荡,他也被迫弃文从政,转入仕途。陈衍曾说“长青惟有修相以延年”,言外似已预知其不寿,孰料竟然一语成谶。叶氏在1946年前后辞世,享年尚不足五十岁。非但预定的撰著计划未能如愿完成,早年的诸多著作也来不及补苴隙漏。陈庆浩在《锺嵘诗品集校》(东亚出版中心,1977年)中就批评《锺嵘诗品集释》“校勘粗略,错字特多”,“实为一极坏本子”。虽然所言非虚,但若能参酌相关资料,将全书细致地校勘一遍,这部能够展现当年《诗品》研究整体格局和水平的著作还是值得一读的。

·END·

本文首发于《澎湃新闻·上海书评》,欢迎点击下载“澎湃新闻”app订阅。点击左下方“阅读原文”访问《上海书评》主页(shrb.thepaper.cn)。