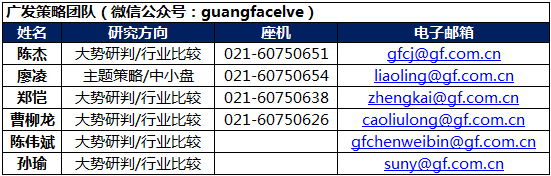

从股市资金供给主要包含各类型投资者投入的资金,包括个人投资者、机构投资者、杠杆资金、海外投资者等。资金需求端包含企业的IPO及再融资行为及产业资本的交易行为。大部分时间段,股市资金处于“存量格局”,短期流动性的变动并不会引起股市的剧烈起伏。但是,一旦供需出现连续的波动,资金面就会成为当时股市波动的核心因素。

历史上IPO的发行节奏与大盘的走势并非负相关,反而呈现出一定的同步性,可见IPO密集发行而对股市“抽血”的担忧是没有历史数据支撑的。在一个健康运行的资本市场中,IPO是企业融资的重要途径,新股发行制度的完善是资本市场融资功能的重要体现,不仅影响短期的资金筹码,同时也影响到投资者对于资本市场制度变革的中长期信心。

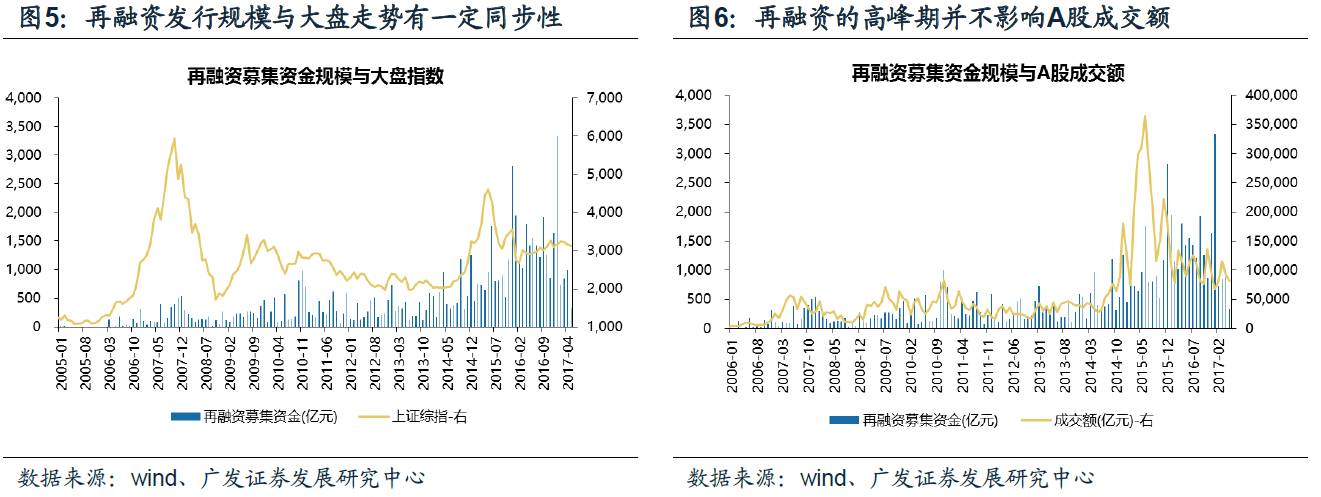

历史数据显示,再融资规模对大盘的负面影响也很小,再融资规模与市场走势也呈现出一定的同步性。背后的逻辑在于,再融资本质上也属于一个“牛市因子”。在13-15年市场环境向好的时候,再融资规模也会相应增加,而再融资带来的上市公司业绩增长空间也会反过来进一步推升股价。

14-15年再融资市场的持续火爆,也逐渐暴露出一些问题。监管层有的放矢,在今年2月发布新规,对发行规模、时间跨度、融资用途、发行定价等方面做出新的约束。

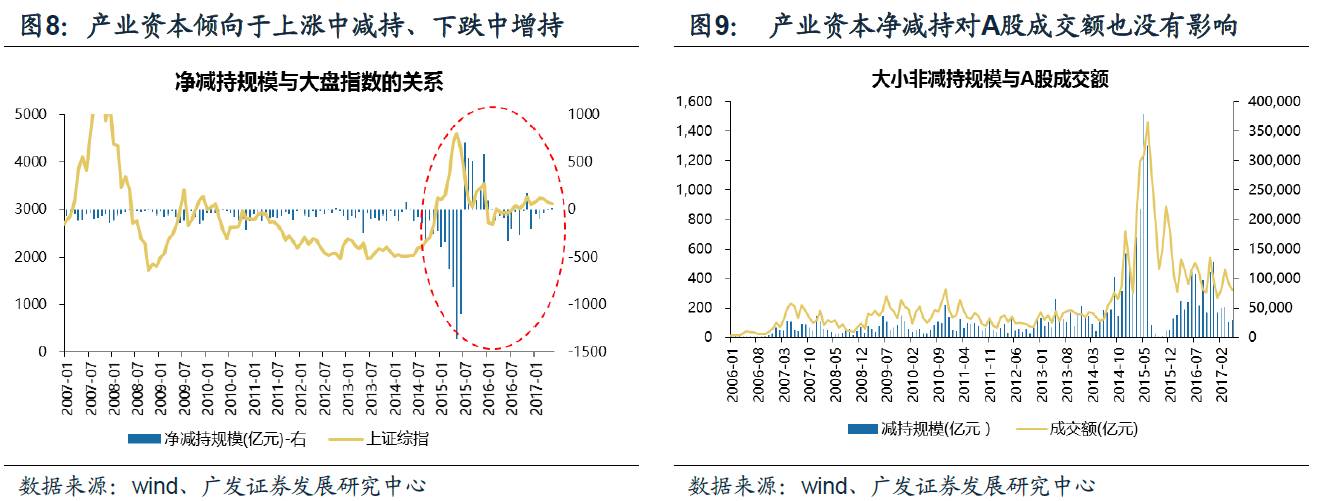

从历史数据来看,“大小非”减持并不是市场疲弱的主因,逐利的本质下产业资本倾向于“高抛低吸”。不过在市场情绪低迷的时候,最新出台的限制“大小非”减持表明了监管层保护中小股东利益的态度,在短期内能够产生正面影响。

近期监管层系列稳定股市的政策结合央行对流动性的最新表态,有助于缓解短期市场的恐慌情绪,6月份的A股市场表现可能没有大家之前想的那么差。

减持压力缓解可能会使小盘股获得一个极短期的股价修复,但“减持新规”叠加“再融资新政”已使小盘股的“外延成长性”丧失,中期来看小盘股也再难获得偏好成长的增量资金流入,很难有持续的风格优势。

前言:股市资金的供需关系

概述

股市涨跌是由多个变量共同驱动的复杂模型,其中股票市场的流动性衡量了场内资金的供需结构,“抽水”和“蓄水”的相对关系决定了资金池的体量,是判断股市环境的重要因素之一。

从股市资金的“蓄水”端来说,主要包含各类型投资者投入的资金和杠杆放大的资金,“蓄水”能力与宏观环境整体的流动性息息相关。

我们一般关注以下投资主体的交易行为:个人投资者的资金(用银证转账、证券交易结算资金等指标跟踪),机构投资者(主要是公募基金,用新发基金份额跟踪),杠杆资金(用融资融券余额跟踪),海外投资者(主要关注沪股通、深股通,及QFII&RQFII等)。

从股市资金的“抽水”端来说,主要包含企业的融资行为及产业资本的交易行为。

融资行为包括企业IPO的数量及规模、增发配股等再融资的数量及规模;而产业资本的交易行为主要关注限售股解禁规模(反映预期流出),及重要股东的二级市场净减持规模(反映实际流出)。

A股大部分时间段,股市资金处于“存量格局”,“抽水”和“蓄水”端动态均衡,短期流动性的变动并不会引起股市的剧烈起伏。但是,一旦“抽水”或“蓄水”端出现连续的大幅波动,将直接引发投资者对股市流动性的预期发生改变,那么资金面就会成为当时股市波动的核心因素

——

2001年,国务院发布《减持国有股充实社保方案》,引发市场对股市“抽水”恐慌,成为压垮牛市的最后一根稻草;2006-2007年,居民储蓄减少超过1万亿元, “存款搬家”进入股市为A股上一轮大牛市添柴加薪;2014-2015年,在经济疲弱、企业盈利下滑之时,两融余额单边上扬,杠杆资金加速入市给股市带来巨额的增量资金,创造新一轮牛市;而在2015年6月,监管层对杠杆资金的限制级打压则直接关闭了“蓄水”的龙头,引发情绪逆转,带来市场恐慌下跌。

此外,A股以散户为主导的投资者结构使得“羊群效应”显著,股市流动性的供需关系上存在一定的“反身性”,加大了流动性对股市映射的复杂程度。

“反身性”指的是投资者大规模资金的流入流出可以直接引发股市的涨跌,而羊群效应下股市的涨跌又反过来进一步引导了资金的流入流出,例如2014-2015年“杠杆牛”的诞生与毁灭就分别是“反身性”下正反馈与负反馈循环加强的佐证。因此,在对股市流动性的跟踪体系下,还需要结合场内资金的交易活跃度、投资者情绪等风险偏好指标,综合分析流动性对股市环境的影响结果。

由于股市资金供需结构是一个庞大的系统,因此我们将以系列报告的形式为投资者逐一分析其中的变量——就近期来看,投资者最为关注IPO发行提速对市场是否会产生压力?2017年的“再融资新政”和“减持新规”会对市场产生什么样的影响?我们首篇报告就对这些问题进行回答:

一

IPO速度和股市的关系:同步性较强,“抽血效应”不明显

IPO的发行节奏会影响投资者对于股市流动性的预期

。

IPO是企业通过一级市场上市募集资金的主要方式,构成了股市资金的需求方。过去,IPO的当期融资量会通过以下两种方式改变投资者对股市流动性的预期——一方面上市企业募集资金会直接从二级市场分流筹码,另一方面是网上公开发行需要提前冻结大量资金,可能会造成股市流动性的萎缩。不过在2015年底,IPO实施细则的新规出台,修改后的新股申购取消了原有预缴款的形式,将大幅减少投资者申购新股时需要冻结的资金数量,因此IPO融资对股市资金面预期的影响也相应变小了。

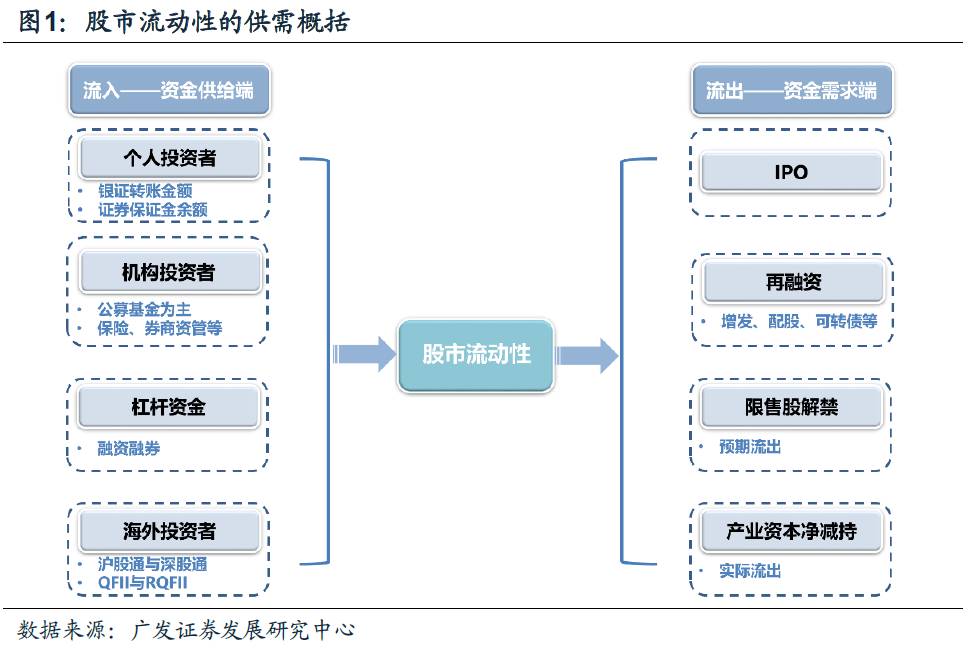

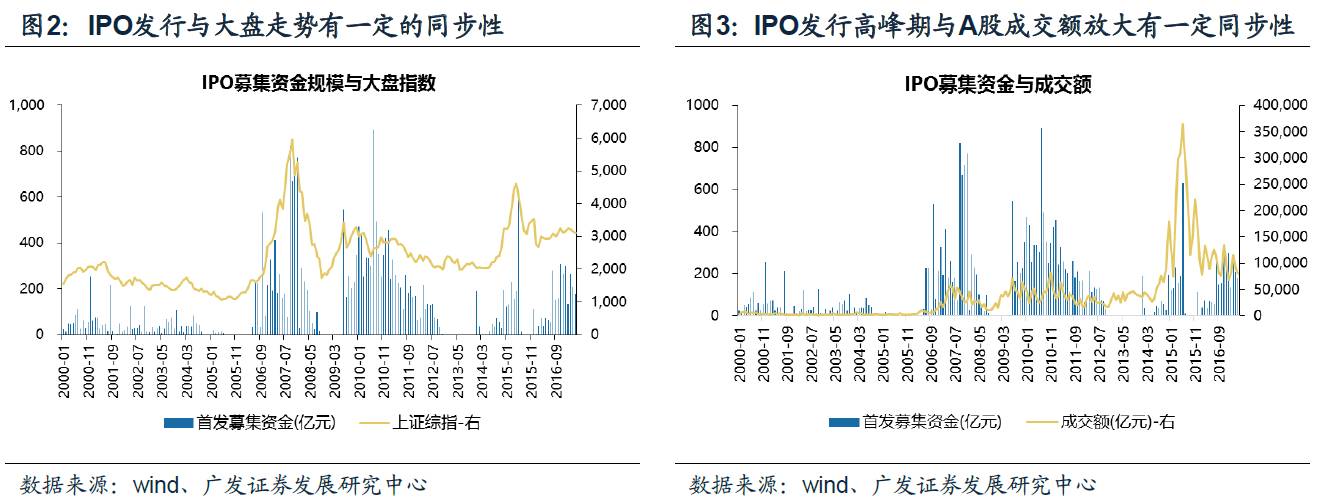

普遍共识认为IPO提速对股市是利空,但实证检验与这一认知相悖, 历史上IPO的发行节奏与大盘的走势并非负相关,反而呈现出一定的同步性。

近期股市表现疲弱,投资者关于应该暂停IPO、缩减IPO规模的呼声再度甚嚣尘上,原因就在于IPO规模缩减会利好股市是大多数人直观的共识。

但从下图中历史上IPO募资规模与大盘指数与A股交易额的关系来看,IPO的发行节奏对大盘走势的影响并非是负面的,“抽血效应”并不显著

——在06-07年、09-10年、14-15年等IPO发行高峰期往往同期市场表现也较好,在05-06年、09年、13年、15年等IPO暂停时期市场也并没有受益资金筹码的宽松而上涨,而几次IPO的重启也并未冲击市场原有的运行轨迹,可见IPO的发行节奏对市场的负面影响很小、与市场的走势反而呈现了一定的同步性。

可见,由于IPO密集发行而对股市“抽血”的担忧是没有历史数据支撑的。在一个健康运行的资本市场中,IPO是企业融资的重要途径,新股发行制度的完善是资本市场融资功能的重要体现,不仅影响短期的资金筹码,同时也影响到投资者对于资本市场制度变革的中长期信心。

历史上在市场上涨、交易活跃的时期,监管层加快IPO的审批与发行速度,使更多的企业顺利完成上市融资,而这一过程并没有对指数的上涨造成负面冲击;而在市场下跌、情绪悲观的时期,监管层曾经多次暂停过IPO的审批与发行,但事实表明,造成市场走熊的因素复杂, IPO暂停带来的流动性边际改善并不能带动市场走出熊途,因此历史上IPO的发行节奏反而与股指走势呈现出同步性的规律。

IPO的正常运行是资本市场融资功能的保证,历史数据表明,缩减或暂停IPO并不能简单的从流动性的角度影响到股市的运行轨迹;而在一个健全的金融秩序下,多样化的公司通过IPO上市融资能够丰富资本市场的广度与深度,有利于引导投资者的中长期预期改善。

2015年IPO重启且制度修订以后,此前新股发行冻结巨资对市场资金的扰动已有效降低,融资通道的顺畅有助于多样化的企业获取经营发展的资金,对中国经济的发展与转型有着深远的意义,也有利于提升投资者对于中国资本市场制度完善的信心。

反之,如果频繁的对IPO发行和暂停进行行政干预,非常态的阻碍融资通道也会成为中国资本市场健康发展的掣肘,可能对于投资者中长期的预期反而会产生负面影响。

二

再融资对股市的影响:曾是13~15年重要的“牛市因子”

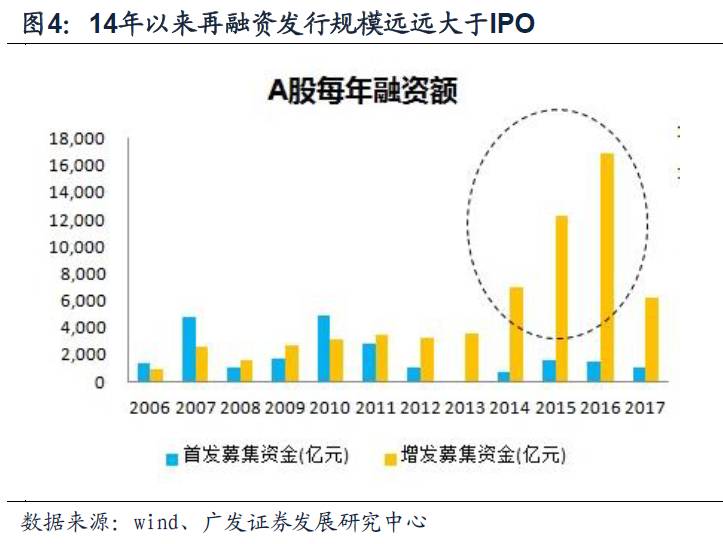

再融资是企业通过股票市场获取资金的另一个重要形式,其中定增是上市公司近几年最主要的股权融资方式。

14

年以来定增市场风起云涌。增发市场的火爆契合了我国目前经济结构转型的大背景,传统行业可以通过并购优质资产实现转型和业务升级,而新兴行业可以依靠定增获取的资金进一步实现内在扩张,因此定增是上市公司实现内生发展和外延扩张的重要手段。

既然近几年再融资的资金规模体量比IPO要大很多,那么是否再融资密集期带来的资金需求会冲击股市流动性、从而造成市场下跌呢?——

历史数据显示,与IPO类似,再融资规模对大盘的负面影响也很小,再融资规模与市场走势也呈现出一定的同步性。

背后的逻辑在于,再融资本质上也属于一个“牛市因子”。在13-15年市场环境向好的时候,再融资规模也会相应增加,而再融资带来的上市公司业绩增长空间也会反过来进一步推升股价。

一方面,企业倾向于在资金宽裕、市场环境较好的时候顺势发行再融资方案来获取补充资金,再融资为支撑实体经济发展起到的作用也表现于此;另一方面,通过再融资实现资产注入、兼并收购等增效行为,可以提升公司的竞争力与股票的吸引力,带动股价上涨;此外,很多情形下大股东或管理层直接参与再融资,会提升他们加强公司治理的积极性,引导投资者对公司未来业绩增长空间存在想象,估值将进一步提升。

因此,再融资是一个“牛市因子”,再融资对股市的“抽血”效应其实并不大,与市场走势也呈现顺周期的特征。

不过,随着14-15年再融资市场的持续火爆,也逐渐暴露出一些过度融资、炒概念炒壳、融资资金闲置、脱实向虚等问题。为此,监管层有的放矢,在今年2月发布新规,对发行规模、时间跨度、融资用途、发行定价等方面做出新的约束

——新规对发行规模不超过20%总股本的限制,使得“借壳上市”的难度加大,为当前过度的“炒壳”降温;对融资资金用途的限制,约束了募集资金“脱实向虚”,变相投向理财产品等财务性投资和类金融业务的行为;而对定价基准日的确定也是最重要的一点,将之前的三种定价日期三选一,修订为全部以市价发行,进一步突出了市场的定价机制,限制了套利性融资的空间。

新规的实施在短期内会使再融资规模出现一定的下降,但从中长期的制度建设来看会收到更长效的正反馈。

产业资本也是二级市场不容忽视的交易主体。由于产业资本作为公司经营运作的最直接参与者,对公司的真实情况了解程度较高,因此重要股东的增减持行为对于市场的行情走势具有一定的指引意义。

目前A股尚有9.3万亿未解禁的非流通市值(其中1. 6万亿将在2017年下半年解禁),占当前A股总市值的16%。解禁期过后产业资本的净减持会带来股票供给压力,会引发投资者的悲观预期。

2014~2016年是A股上市公司的定增高峰期,年均定增融资规模1.2万亿,是往年的三到四倍。考虑到定增针对配售机构的锁定期是一年、针对大股东的锁定期是三年,因此未来两年将迎来巨额的定增解禁,如果对这些解禁减持不加限制,确实可能使股市出现阶段性的供需失衡——

考虑到定增解禁的第一个高峰期就在今年三季度,因此我们认为在当前最新出台的减持新规是很有必要性的。

不过从历史数据来看,“大小非”减持并不是市场疲弱的主因,逐利的本质下产业资本倾向于“高抛低吸”。

从历史上A股“大小非”净减持规模和大盘指数的关系可以发现,往往在大盘指数表现较强的时候净减持规模才会比较大,而在市场疲弱的时候股市减持规模并不大,甚至反而会出现净增持,14年以来这一特征尤为显著。

今年以来的月度的净减持金额只有不到

50

亿元,而在去年这几乎是每周的净减持规模。这也说明近期的市场疲弱和“大小非”减持的关系并不大,主因还是在于金融监管加强对流动性和风险偏好形成的“双重打击”。

再融资和“大小非”减持并不是近期市场疲弱的主因,但是近期监管层系列稳定股市的政策结合央行对流动性的最新表态,有助于缓解短期市场的恐慌情绪。

根据上文分析A股“大小非”净减持规模和大盘指数的关系,近期的市场疲弱和“大小非”减持的关系并不大。不过在市场情绪低迷的时候,限制“大小非”减持表明了监管层保护中小股东利益的态度,在短期内还是能产生正面影响;另一方面就流动性来看,投资者普遍对6月市场趋势比较悲观,就是因为担心季末遭遇理财产品集中到期和MPA考核,会导致更严重的流动性危机。不过央行相关人士在5月25日的利率定价自律机制座谈会上已表态拟在6月上旬开展MLF操作和启动28天逆回购,以保持流动性基本稳定,这预示着6月份的流动性环境可能好于市场的悲观预期。

综上来看,在近期监管层一系列动作的影响下,6月份的A股市场表现可能没有大家之前想的那么差。

系列新政策是否会带来“风格转换”?——减持压力缓解可能会使小盘股获得一个极短期的股价修复,但“减持新规”叠加“再融资新政”已使小盘股的“外延成长性”丧失,中期来看小盘股已不能再和“成长股”划上等号。

我们认为“成长投资”是市场永恒的主题,任何时候当然都应该去买市场上最有成长性的股票。只是现在大家已把“成长股”等同于是中小创的小盘股,这是一种“本末倒置”——

其实小盘股并不是天然具有成长性,而是因为过去几年通过大量的兼并收购获得了极强的“外延成长性”。

但是今年以来先是出台“再融资新政”,从“入口”上堵截了外延收购的资金来源;再是出台“减持新规”,从“出口”上限制了资金退出的渠道,这可能会使小盘股的大股东和一级市场投资机构对外延收购的兴趣下降,从而使其丧失“外延成长性”,因此我们已不能再把小盘股和“成长股”划上等号。

虽然小盘股减持压力的缓解使得市场上再次出现了“风格转换”的呼声,但我们认为这种“风格转换”可能只是小盘股一个极短期的股价修复;

中期来看,由于小盘股“外延成长性”的丧失,即使限制了“大小非”的减持流出,也再难获得偏好成长的增量资金流入,因此小盘股很难有持续的风格优势。

我们的前期观点请参考以下报告:

【广发策略】6月可能没那么差——周末五分钟全知道2017-5-30

【广发策略】我们究竟在等待什么?——周末五分钟全知道2017-5-21

【广发策略】从历史上三次“抱团”得到的经验——周末五分钟全知道2017-5-14

【广发策略】等待强监管的对冲措施——周末五分钟全知道2017-5-7

【广发策略】消费抱团结束的信号是什么?——周末五分钟全知道2017-4-23

【广发策略】消费龙头到底贵不贵?——周末五分钟全知道2017-3-26

【广发策略】基本面和流动性的赛跑——周末五分钟全知道2017-3-5

【广发策略】重拾“海外映射”!——周末五分钟全知道2017-2-12(

全市场首提“海外映射”新逻辑

)

【广发策略】1月转向乐观——周末五分钟全知道2017-1-2

【广发策略】风格为何难以转换?——周末五分钟全知道2016-12-11(

认为市场风格仍然偏向大盘股

)

【广发策略】

周期和资本的碰撞——2017年A股年度策略报告2016-12-3

【广发策略】从“调结构”到“调控”——2016年四季度A股策略报告2016-10-12

【广发策略】到底是“久盘必跌”还是“夯实底部”?——周末五分钟全知道2016-9-11(

提示市场“久盘必跌”的风险

)

【广发策略】从赚“改革的预期差”,到赚“调控的时间差”——周末五分钟全知道2016-9-4

【广发策略】如何同时解决“资产荒”和“流动性陷阱”?——周末五分钟全知道2016-8-7(

首推建筑、环保等行业

)

【广发策略】熊市反弹的约束将逐渐增加——周末五分钟全知道2016-3-26(

对短期市场判断由乐观转向谨慎

)

【广发策略】进入难得的“喘息期”,趁机调整仓位和结构——周末五分钟全知道2016-2-12

(短期看“熊市反弹”,中期维持“震荡慢熊”观点)

【广发策略】提前开始的“春季躁动”也可能提前结束——周末五分钟全知道2015-11-15

(对市场判断由乐观转向谨慎)

【广发策略】如果水位还会上升,是否还要嘲笑裸泳?——周末五分钟全知道2015-8-23

(在市场一片悲观之际,明确表明乐观态度)

【广发策略】还没到真正疯狂的时候——创业板与“科网泡沫”的全面比较2015-3-30

(认为创业板仍有大幅上行空间)

【广发策略】“学习效应”可能犯错,应该再积极一些!——周末五分钟全知道2015-03-08

(在市场面临调整时坚定乐观)

【广发策略】“垃圾时间”结束,“降维进攻”开始!——2月4日降准点评

(对市场短期趋势判断再次由谨慎转向乐观)

【广发策略】今年“春季躁动”有不同——周末五分钟全知道2015-01-11

(对市场短期趋势判断由乐观转向谨慎)

【广发策略】“成长股联盟”面临瓦解风险!——周末五分钟全知道2014-12-07

(提示创业板短期大幅调整风险)

【广发策略】谁能接捧军工?——周末五分钟全知道2014-10-26

(建议将军工换仓为券商,最早在底部坚定推荐券商板块)

【广发策略】确实是很高明的一步棋,关注受益行业!——加速折旧政策点评2014-09-25

(对市场判断由谨慎转向乐观)

请向下滑动参见广发证券股份有限公司有关微信推送内容的完整法律声明:

请向下滑动参见广发证券股份有限公司有关微信推送内容的完整法律声明:

本微信号推送内容仅供广发证券股份有限公司(下称“广发证券”)客户参考,其他的任何读者在订阅本微信号前,请自行评估接收相关推送内容的适当性,广发证券不会因订阅本微信号的行为或者收到、阅读本微信号推送内容而视相关人员为客户。

完整的投资观点应以广发证券研究所发布的完整报告为准。完整报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠,但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证,报告内容亦仅供参考。

在任何情况下,本微信号所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定,在任何情况下广发证券不对因使用本微信号的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本微信号推送内容取代其独立判断或仅根据本微信号推送内容做出决策。

本微信号推送内容仅反映广发证券研究人员于发出完整报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

本微信号及其推送内容的版权归广发证券所有,广发证券对本微信号及其推送内容保留一切法律权利。未经广发证券事先书面许可,任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用,否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。

感谢您的关注!