2017年6月9日,北大访问学者章莹颖在搭上一辆黑色轿车后失踪。FBI于6月13日介入调查,并于29日从警方的监听中掌握了嫌疑人克里斯滕森的犯罪证据并对其进行逮捕。法庭起诉书显示,章莹颖可能遇害。

远在大洋彼岸的章莹颖生死牵动着每一个国人的心。就在昨天,法庭举行了第二轮聆讯。

每次有了涉法的热点事件后,都会有很多非法律行业的群友要叫怡宝说几句,但可惜怡宝对于美国的整套诉讼流程并不熟悉,那关于章莹颖案就只说几个点吧。

一、 “你把她关在哪儿?”

——取之TVB《洗冤录2》

——取之TVB《洗冤录2》

从现有报道披露的信息,我们来梳理一下,美帝的侦查部门收集到了这些证据:

1、通过监控视频,锁定了章莹颖最后上来的车;2、确认该车系克里斯滕森所有,且当时也是克里斯滕森所驾驶;3、对其初期调查时,其一开始否认搭载过章,后来又说搭过,但是后来就下车走了;4、车里发现了刻意的加重擦洗痕迹;5、最重要的是警方从对克里斯滕森的电话监听中听到了他说自己绑架了章。

好了,没了,就这么些。

不要怪怡宝老实人说老实话:

如果就这样的证据,放在我国,想定罪肯定不可能的。

大家觉得不可理喻,如果有点法律基础的朋友,怡宝建议回顾一下张高平叔侄案;对于完全没有法律或者诉讼基础知识的朋友,那怡宝就给你讲个简单的逻辑:

从以上1.2.3点,可以总结出:我开过这车,载过一个女的。

4.能证实我洗过车,而且不是一般的洗,是花费很贵的那种内堂清洗。

现在这个女人消失了。

这样你就说我绑架或者杀了她?

显然答案是NO,我洗我的车错了?我搭个人错了?现在你家人不在了关我啥事儿?

“最重要的第5点呢?你为啥不分析?”

不讨论监听电话程序上有没有问题。就算克里斯滕森在电话里说了人就是他绑架的,也没法。为什么?因为有个原则叫“

仅有口供不能定罪

”。

“你这不是自己打自己脸么?你都说了有12345点了,可现在又说什么仅有口供了……”

好吧,怡宝再讲一个概念——“

核心事实

”,其实这个案子,克里斯滕森开什么车,搭什么人,洗不洗车其实都不重要,

核心在于,他对这个人做了什么?是杀害,绑票还是性侵?

如果核心事实能够查明,那么开车搭人洗车这些细节就可以发挥作用,从外围上进一步证明其早有预谋或者勾勒出完整的犯罪流程,而当核心事实都不明确的时候,这些细节最多只能起到一个

加深怀疑

的作用,但是怀疑不等于就是确信,

例如你可以说发现怡宝最近变得出手很阔绰,花钱很大方,又正好小区里有家人被盗了巨款,所以你可以怀疑是怡宝偷了钱,但是不能直接确认是我偷了钱,对吧?而现在能够涉及“他对章做了什么”这个核心事实的证据有哪些呢?就只有电话监听记录这一个了,我说我杀了人就是杀人犯了?我说我偷过东西就是盗窃犯了?更何况现在连章莹颖都是活不见人死不见尸的状态,也就是说到底该是杀人罪还是绑架罪还是非法拘禁罪还是附带有强奸罪都无法确定啊,客观证据呢?

杀人——尸体在哪里?伤口在哪里?绑架或者拘禁——有勒索行为么?有拘禁行为么?证据在哪里?

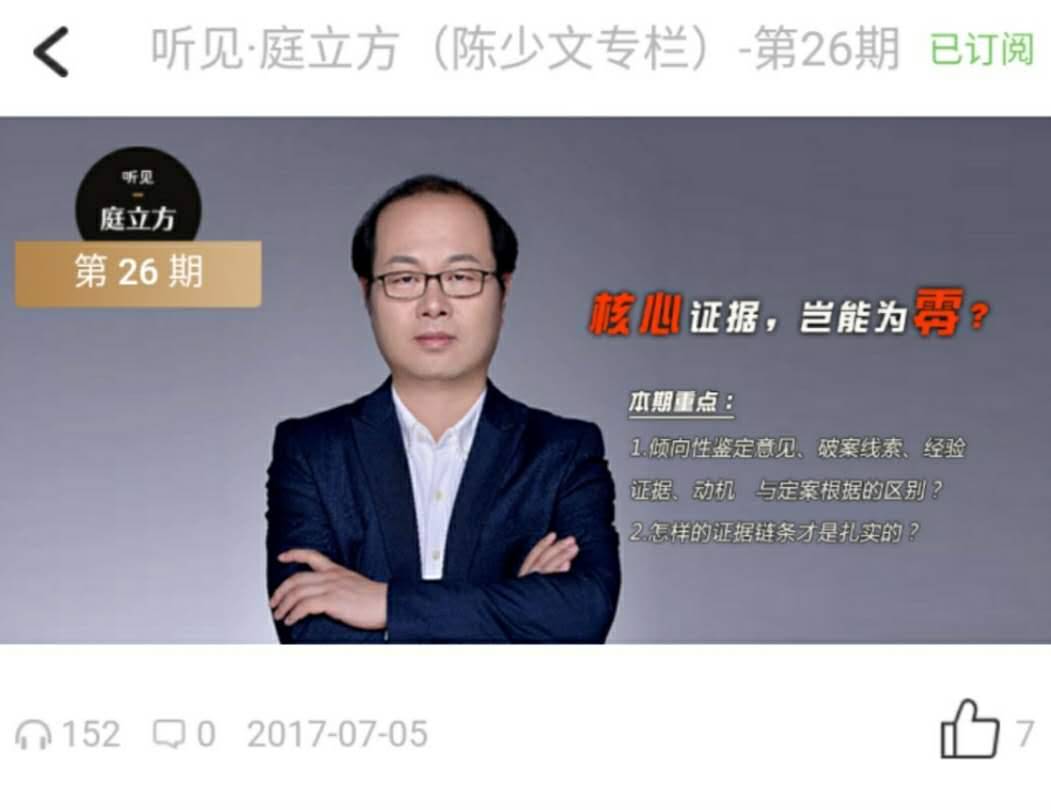

讲到这里,必须忍不住硬广一下,听完就知道为什么。

二、 “只要你说出来,万事有商量”

《洗冤录2》

毫无疑问,当前最重要的是确定章莹颖的下落,无论是死是活。但是,从现有证据及侦查现状来看,除非出现奇迹,否则只能由嫌疑人开口才能知道了。

在各大门户网站的专题报道之中,反复提及

美国的辩诉交易制度

,很多非本专业的朋友都问怡宝“司法活动难道还可以跟菜市场一样讲条件讨价还价?”

还真的是这样的,辩诉交易本身是个博大精深的制度设计,专业角度上怡宝就不再赘述,只来做个简单直白的讲解,顺带就再普及几个专业名词:

每一个案件的办理,其实都是根据现在能找到的证据去拼凑还原过去发生的事实,而证据与证据之间,尤其是各个客观证据之间必然存在缝隙或者断裂,

比如说:现场有尸体,尸体胸口有刀伤,现场又发现了刀,刀刃上有死者的血,而刀把上又提取到怡宝的指纹……,这些都属于客观证据,那么得出怡宝持过刀的结论可以,得出这把刀捅死了人的结论也没问题,但是要得出怡宝持刀捅死了人的结论是不是还差了点什么?是不是还有可能是其他人杀人后,怡宝又接触过这把刀;还有可能是这把是怡宝刚刚用来削过苹果的刀,被别人带着手套用来杀人了。

也就是说当我们把尸体,伤口,刀,血迹还有怡宝的指纹等等这些要素都集中起来后,所能得到的场景还原并不是唯一结论。这个就是刑事规则中的“

合理怀疑

”。

那么要得出怡宝持刀杀人这个结论,还缺少什么呢?

比如正好现场有个监控摄像头,全程录下了怡宝的行为,那结合以上客观证据,自然就铁板钉钉了;又比如,正好有人路过,看见了怡宝的行为,然后出庭作证,这样也基本上没问题;第三,如果怡宝自己如实交代了自己持刀杀人,并且所交代出来的细节与现场发现的相关证据能够吻合(例如刺伤的位置,所用刀具的特征以及死者身上的隐秘特征等等),也就是我们业内常说的“

非在现场而不知的证据和细节

”,这样也能够串联起上文所提到的客观证据,从而形成证据锁链。这个就是“

口供的串联还原功能

”

再顺带推荐一期少文老师的“

口供为何是证据之王

”

做了以上铺垫,那么我们回归本案来看,现在章莹颖下落不明生死未卜,而知道其下落的就只有嫌疑人本人。如果克里斯滕森真的死不开口,而警方又没有意外突破的话,那章莹颖或许真的就从这个世界上消失了,不留下一丝痕迹。

这个时候,肯定有人要问了

“你前面说尸体找不到就不能定杀人罪,那么嫌疑人只要不说,那岂不是就可以逃脱惩罚了?”

从我国的刑事诉讼和证据链的角度上来说

,的确是这样。

这里我们有必要来回忆一下2014年时震惊全国的杭州“铁笼沉尸案”,被告人已经交代了,因索债未果,将被害人装在笼子里并抛进了某巨型水库的事实,但是因为一直没有能够找到尸体或者足以确认死亡的客观证据,所以法院在三次开庭以后仍然不能确认被害人已经死亡,最后经过公安机关动用大量人力物力大海捞针一般的反复打捞,在临近审限到期前终于发现了被害人尸体,最终才给予了被告人故意杀人罪的判决。

但是在英美法系,采用大陪审团制的国家则可以一定程度上避免这样的情况,因为其制度设计为

陪审团定罪而法官来量刑的方式,对于陪审团的认定结果,是不需要阐明理由的,只是必须遵循“全体一致”的表决原则

,也就是电影《12怒汉》(或者国产翻拍的《12公民》)中所反复提及的“12:0”。

大陪审团制度其最大的作用,怡宝认为就是在于弥合了社会大众的普遍认知和法律从业人员专业认知之间的天然断层

,就本案来说,如果现在已经进入到了实体审判阶段,那么陪审团非常有可能就认定章莹颖已经死亡,裁断克里斯滕森构成谋杀,继而被法庭处以终身监禁乃至死刑,如果克里斯滕森不想坐一辈子牢或者丢掉小命,那他必须要证实章莹颖依然活着。

从现在的情况来看,章莹颖极有可能已经不在人世了,所以

如果到了法庭实体审判阶段时,克里斯滕森想用这种方式来为自己争取从轻几乎没有可能。并且,刑事诉讼还要遵循“法庭审理范围以控方起诉范围为限”,也就是说法官和陪审团只能针对检控方所起诉的事实和罪名进行分析裁断,而不能自作主张的超越起诉范围任意扩展或者增加罪名和事实。

所以,如果嫌疑人要想从轻,最有效的方法就是在自己被送上法庭接受正式的实质庭审之前(已进行的两次聆讯是针对于强制措施的适用裁断,而非案件的实体审理),获得检控方较轻的起诉,从而得到从轻判决。要这样做,就必须要守住自己这个最大的法宝,

在司法机关凭借自己力量无法找到被害人下落时,以交代被害人下落为条件来换取检方的从轻起诉,这个就叫“辩诉交易”。

三、“我现在多加一条刑罚行不行?”

讲到辩诉交易,肯定已经有观众坐不住了:这样一个恶魔,你们不去想办法撬开他的嘴,反而还要跟他做交易,上手段啊,披麻问剥皮拷小鸭儿凫水……中国博大精深的酷刑文化哪里去了?就算是美国,关塔那摩基地里的那些手段哪里去了?不信他不开口。

没错,正如唐代那个剖腹鸣冤的安金藏所说“酷刑之下,什么样的口供不能得到呢”,但是我们要回头来想一想,平反的每一起冤案,又有哪个没有酷刑的黑影?

怡宝承认,

如果我们放纵酷刑逼供,所破获的案件一定会多于被冤枉的,可只要有一起冤案的发生,就足以动摇社会对于法治的信仰。当年的呼格,聂树斌,还有张高平叔侄等人被抓获时,社会的反响是怎样的?“强奸杀人的恶魔,不杀不足以平民愤”,而当2013年被宣告无罪时,全社会又愤而回头指责当年的屈打成招。

当法治的建设进程日益规范,已经确立了“

被告人不得自证其罪

”,“

严禁刑讯逼供

”等等制度之后,我们显然不能如上图中的皇上一样,以个案中一人之好恶来随意增减刑罚,这样就会使得我们每一个人在已有的社会法律框架范围之内,缺乏对行为的预测与指引,不知道厄运与明天哪一个先到来。不知道当权者或者执法者随心所欲的朝令夕改会不会落在自己的头上。

更何况,“

未经法庭审理判决确认,任何人都不认为是有罪之身

”,现在克里斯滕森还只是

犯罪嫌疑人

,简单的说就是一个被高度怀疑的对象,而怀疑不等于确证。

好了,大概怡宝能想到的也就这么多了。总结一下,今天跟大家所聊的核心内容其实就是辩诉交易,小编还非要叫怡宝再结个尾说说自己对这个制度的认知,怡宝想来想去,还是觉得再硬广一下是最合适的方式,且听陈少文老师把刑讯逼供,引供诱供,辩诉交易还有与之相关的沉默权统统烹于一锅的饕餮大餐讲座:

P.S 怡宝觉得今天的植入广告虽然有点多,但是比起变形金刚5来说还差得远,所以大家就不要喷这方面了,OK?

小编回复:ok!