CICS

欢迎点击上方“复旦大学信息与传播研究中心”订阅本公众号。

媒介技术、信源网络与框架构建——纸媒、新闻网站与博客的信源选择如何塑造了上海形象

潘霁

摘要:

本文基于框架构建理论以大数据探究全球主流纸媒、网站和博客等媒介技术在传播实践中形成的异质信源网络如何影响其对上海城市形象的建构。研究发现,主流纸媒汇聚全球专业化信源网络将上海建构为全球金融科技中心;新闻网站倚重亚洲本地媒体,其上海形象建构扎根亚洲与市民日常生活发生更多元的关联;而博客多以其他博客为信源,建构的上海形象空间尺度更小且议题与纸媒接近,显示了纸媒对博主个人议题的设置。研究以不同技术聚集的信源网络来解释框架建构之差异,揭示去中心化程度不同的媒介技术卷入异质信源网络后改变城市形象框架建构的方式。

研究对于理解媒介技术对城市形象框架建构的影响以及如何利用多种媒体技术多尺度"立体"地传播上海全球城市形象有借鉴意义。

关键词:

城市形象、框架构建、信息来源、去中心化

上海历来有“国际大都会”之形象。历史上申城一度享“东方巴黎”和“远东第一国际大都会”之盛名

,作为“中国现代化进程之桥头堡”以摩登现代形象闻名于世。如今由上海市政府编制的《上海市城市总体规划(2017-2035)》更明确将城市形象定为“卓越的全球城市,国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心和文化大都市”。国际大都会形象的生成传播与媒介技术发展紧密相关:1930年代大众媒介的出现与如今数字网络的勃兴都为“召唤”上海全球城市的形象创造了可能。

新技术加速涌现环境中,各类媒介在建构上海城市形象时形成的话语结构乃至技术影响城市形象建构的因素皆存在根本差异。值得关注的是,不同媒体的技术特质设定了其日常传播实践中更可能“卷入”哪些性质和范围的信源。不同的媒介技术通过“卷入”异质的信源网络生成迥异的城市形象,但现有文献中少有比较不同媒介技术平台城市形象框架建构方式的异同,遑论不同技术勾连起的信源网络如何影响其对城市形象的建构。

本文从框架构建理论视角(framebuildingthe-ory)出发,利用大数据探究全球主流纸媒、新闻网站和博客等媒介技术汇聚的信源网络如何影响对上海城市形象的建构。笔者对全球主要媒体(包括纸媒、新闻网站与factiva数据库中A类博客等三类去中心化程度渐高的类型)发表于2017年9月20日到2018年9月20日间文本标题与第一段出现关键词“上海”(Shanghai)的相关报道(删除市场贸易和证券简报)进行了大数据分析。这些媒体包括来自中东、亚太、拉丁美洲、美国、欧洲、澳洲、英国和非洲等不同国家和地区662个主要专业新闻媒体、154家主要新闻网站,以及287个A类博客账户。大数据利用海量数据,将具有各种文化、体制、经济和政治特征的媒介组织尽皆包含在分析总体中,从统计上抵消控制了上述变量对框架建构可能产生的影响。分析着力揭示三类媒介技术在日常信息传播实践中动员的信源网络存在哪些特点,媒介建构的上海城市形象有何异同,以及信源网络的差异如何影响对上海形象的建构。

就理论贡献论,研究针对数字时代媒介技术的多样性,突出了媒介技术本身去中心化程度不同(而非仅媒体机构或文化差异)在框架建构过程中通过“聚集”不同信源社会网络发挥作用。将“媒介技术”在生成信源网络方面的差异引入框架建构理论,增加了理论在复杂媒介环境的解释效度。

一、文献回顾

(一)媒介与框架构建

城市形象建构是媒介“框架”城市为何的过程。框架选取侧面令其在文本中显著,由此突出对现实特定的理解方式。突显某些侧面在文本的显要度(salience)成为框架核心。根据传播学框架研究对象是政治候选人、新闻话题、特定国家或企业组织,不同对象经媒介突出的侧面各有不同。以城市为对象也需依城市特性操作化“框架”的概念。基于上海“卓越全球城市”之形象,笔者将上海城市形象的框架操作化为由媒介主题内容构成的“实质”部分和由媒介建构的城市与全球地点关系构成的“形式”部分。前者关照城市在媒体建构中被突出的属性,后者指向媒体符号建构上海在全球地理网络的位置,即其全球性面向。两个维度都经媒介支持的传播实践建构而成。

框架构建(framebuilding)是“记者结合新闻价值和文化主题,定义新闻事件和话题的过程”。框架建构研究聚焦于探究哪些因素影响媒介文本的隐含结构。休梅克提出包括个人、媒介惯例、媒体组织、媒介之外及社会意识形态等不同层次因素都能改变媒体框架建构。其中,记者个人意识形态,年龄、性别、种族,信仰系统和价值观等因素会影响媒体框架的形成。而政府机构和公关公司等外部力量都会改变媒介的框架构建。此外,更多学者聚焦于媒介作为信息生产组织的特征:不同媒体组织内部记者群体特点、媒体与读者在语言上的接近性、媒介所有制结构、组织内部的操作惯例、编辑部体制和文化积淀、媒体坚守的新闻价值和媒介惯常引用的信源构成等因素,都能改变媒介的框架建构。总之,媒介组织差异对框架构建产生了不可忽视的作用。

然而,大多聚焦媒介的框架建构研究都将媒介仅视为组织机构,并由此出发分析人员、权属、组织价值观及文化惯例等特征对文本框架构建的塑造。为数不多的例外,曾敏感地关注电视技术独特的“语法”如何推动新闻叙事框架的变化。Kim比较了报纸和电视的技术特征后指出与报纸相比,电视技术本身特点支持的片段视觉化的叙事方式使其更倾向采用个体叙事框架(episodicframes)突出单一偶发事件,将重心落到个人际遇而非社会整体结构。虽然戈夫曼提出框架概念伊始,建构公共交往框架多依赖现代城市的建筑技术与市民基于建筑环境的实践,框架分析应用到媒介信息传播后,反少有人探究技术本身在框架建构中所起作用——更遑论技术与社会(网络)通过惯常实践形成的扭结如何生成媒体叙述框架。媒介技术与其生成的信源网络正是作为技术社会的复合体深刻影响了城市形象框架的建构。

(二)信源与框架建构

媒介在报道中引用的信源构成体现了框架建构中最为重要的权力关系。记者在发现新闻和信息选择阶段尤为依赖信源,而在信息收集和后续报道阶段则更多发挥主观能动性进行意义生产。

针对传统大众传媒的研究发现,信源对框架建构的影响随媒体组织机构不同而有差异。相比大型媒体机构,政治领导人作为信源对小型媒介机构的报道框架产生更显著影响。越是地理位置远离政治权力中心的媒体机构,报道框架越易受政治领导人左右。而媒体组织的交稿期限越紧张,或媒体拥有的人力资源与公关行业的力量对比越强烈,记者报道中的框架建构越倾向于依赖各种更“官方”的信息来源。-

而数字网络技术发展令信源参与框架建构的过程更为复杂。数字技术环境中个人和本地信源成为网络媒体框架建构最重要的因素。一方面,普通个人网民不再仅是信息消费者,更成为重要的框架生产者。个人获得的信息来源及他们自发提供的信息(包括报道主文本和次级文本)成为框架建构过程不可忽视的因素。由于网络空间各类信源更易获得且能更方便地彼此分享多样化的信息来源,个人经历、熟知的常识和个人习惯的信源对网络信息的框架建构发挥重要作用。甚至有研究发现,网民很大程度据个人揣测设定了公共危机的呈现框架。此外,本地信源,尤其是与新闻事件发生地位置接近的个人或机构信源,常以“直接见证者”身份成为网络空间最可信的信源。从大众媒介到数字平台,技术内在的“去中心度”改变了传播实践中牵涉的信源性质(个人或机构)、范围(全球或本地),及它们对媒介框架建构的影响方式。

在此理论烛照下,本文聚焦全球纸媒、新闻网站与博客三类媒介技术平台各自在实践中卷入的信源网络如何生成不同的上海城市形象。问题提出背后三方面考虑:首先,信源标志了框架建构过程和结果的权力归属,反映出不同技术支持的主流媒体召唤出的上海形象究竟由谁建构。其次,与多数文献关注媒介机构属性(如截稿期、地理位置、经费构成等)不同,本文意在凸显技术-社会复合体与城市形象建构过程间的复杂关系。最后,将上海形象框架操作化(operationalize)为全球性和实质属性维度,可展现出技术-信源网络在覆盖范围和节点性质的特点如何塑造了上海全球城市形象框架的相应面向。技术-社会网络的视角为理解数字媒介时代的媒介框架建构提供了另类的解释路径。

二、研究发现

(一)纸媒:全球专业媒体集团建构全球技术金融之都

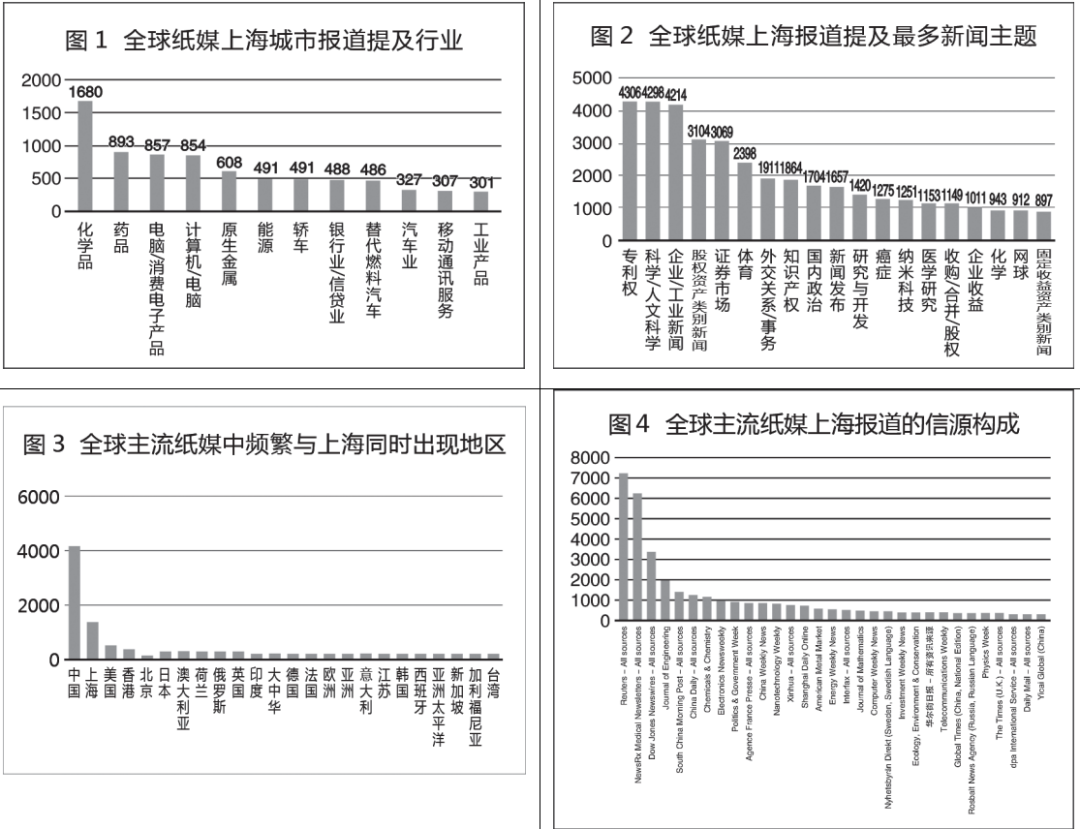

全球主流纸媒建构上海城市形象中,包括化工制药、电脑技术、金属材料和能源等高新技术行业占据了城市形象中显著地位(见图1)。若以被突出的经济行业定义城市形象,“高新技术之城”已成全球主流纸媒建构上海城市形象时最突出的属性。此外,多数涉及上海的纸媒报道主题聚焦于

技术、企业、金融和知识产权等“硬性”指标。虽然体育赛事也成为纸媒上海城市形象中的关键侧面,但从图2对新闻文本的主题分析中很难看到上海独特的城市文化或媒体创意产业发展——更不必说上海本地历史文化积淀、政治动态及与普通市民的日常生活相关的各行业领域。

就城市形象的全球性看,纸媒建构中最频繁与上海同时出现的地点是“中国”(包括作为国家象征的北京)的国家概念。在纸媒的符号建构中,上海的国际形象与中国紧密相连(见图3)。同时,全球媒体也频繁地将上海和美国或与香港联系。中国概念外,主流纸媒的建构中美国是与上海关联最紧密的国家,而香港是上海最重要的参照城市。上海形象除了与英美等西方发达国家紧密联系外,还密切地与亚太远东地区主要经济体,包括澳大利亚、日本、俄罗斯、印度、韩国和新加坡等国家关联。上海被建构为亚太远东地区城市网络中显示度较高的“高新技术之城”。

如此形象背后是纸媒以全球专业信息和知识生产机构为主的信源网络。分析发现(见图4),过去一年中类似NewsRX(包括其所属针对更细分市场的专业媒体集团)和路透社等全球综合媒体集团,在全球主流纸媒的上海报道中成为占主导地位的信源。NewsRX是聚焦自动化新闻生产、知识发现与人工智能的公司,其旗下的Medicalnewsletters和ChinaWeeklyNews已是全球主流纸媒报道上海最重要的信源。同时《南华早报》作为基于香港的英文专业媒体,在传播上海全球城市形象中也发挥了巨大作用(一年中被1390篇全球主流纸媒上海相关报道引用)。全球主流纸媒上海相关报道中,《中国日报》(1226篇)、新华社(730篇)、《上海日报》(720篇)、《环球时报》(355篇)和《第一财经》(269篇)等也已成为全球纸媒稳定的引用信源。其中,《中国日报》、新华社和《上海日报》在被引的数量上遥遥领先,而《第一财经》作为上海本地财经专业媒体也正吸引更多全球主流纸媒注意。从排名前几位被引机构看,除综合性新闻媒体机构和通讯社外,出现了大量医疗卫生、财经证券、工程等方面的专业信源。针对上海专业领域的知识信息发布,而非传统的综合媒体成为塑造上海“全球技术金融之都”形象的关键力量。

(二)新闻网站:亚洲本地媒体建构扎根亚太的经贸中心

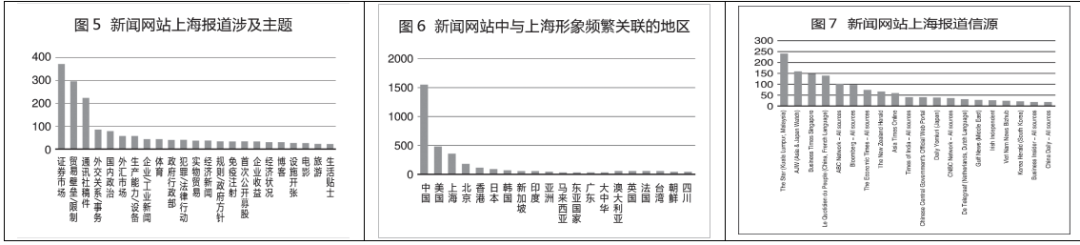

全球新闻网站对上海城市形象建构中,上海最突出是作为区域性“经济金融中心”的属性:证券和贸易的发展得到了全球新闻网站最多关注。新闻网站城市形象框架涉及属性相比纸媒更为多元(见图5)。新闻网站建构的城市形象中包括了外交关系、中国国内政治、体育竞技、犯罪、法律、公共卫生、社交媒体、电影旅游和生活小贴士等涉及城市日常生活的面向。相比主流纸媒,新闻网站建构的上海形象获得了更丰富的层次,形象中包含的属性与市民日常勾连比纸媒更为紧密。

就城市形象的全球维度看,新闻网站建构的上海形象与亚洲本地包括香港、日本、韩国、新加坡、印度、马来西亚等东南亚国家和地区关联更为紧密(见图6)。网站平台上出现了不少直接描绘上海与“亚洲”以及上海与“大中华”文化圈内各类交往互动关系的文本。与纸媒比较,新闻网站上的上海形象更多与久为华人文化浸润的东南亚各国和地区从文化艺术、旅游观光和饮食娱乐等各方面发生互动。全球主流新闻网站中上海形象更多按“扎根亚太城市网络的金融贸易中心”的框架塑造,形象的纹理也更为丰富多彩。

形象框架建构背后是怎样的信源网络?对主流新闻网站信源的分析显示(见图7),新闻网站上海形象建构中涉及的信源构成与纸媒不同。除《中国日报》多少被提及外,其他类似《上海日报》、《第一财经》和新华社等我国对外传播机构在主流新闻网站上均未成为主要的信息来源。建构上海形象时更多被主流新闻网站引用的或是类似ABCNetwork、布隆伯格和《金融时报》这样全球传媒集团,或是来自马来西亚、日本、新加坡、新西兰、印度、韩国和越南等东南亚地区更本地的区域性媒体机构。东南亚本地媒体机构成为主流新闻网站建构上海形象时引用最多的信源。新闻网站与纸媒在上海城市形象建构的信源网络方面发生明显“错位”。新闻网站的日常传播实践勾连起植根亚太本地且非我国官方媒体的信源网络结构,进而生成上海作为扎根亚太本地经贸中心的城市形象。

(三)博客:博主意见网络建构小尺度的个人生活之所

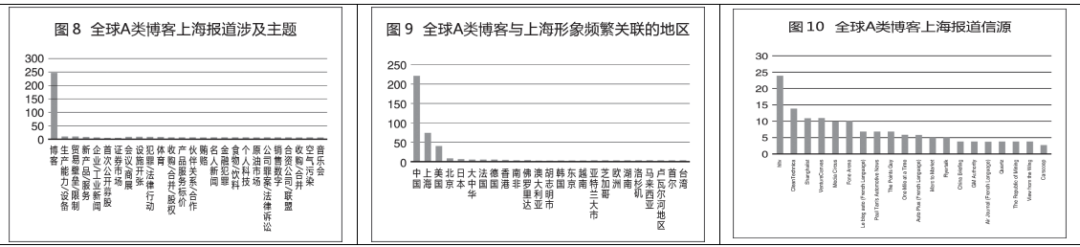

同为数字媒体,全球A类博客中上海形象展现出的层次较纸媒更为丰富细腻,更贴近市民日常。博客建构的城市形象中具体包括了法律、体育、犯罪、名人新闻、食品饮料、空气污染和音乐会等面向(见图8)。细加考量可以看到博客形成的城市形象框架中,最多引用与上海相关的其他博客,框架建构过程出现了博主之间明显的自我指向(self-reference)趋势。也就是说主流博主之间形成了频繁彼此引用的密集网络。同时,博客上海形象建构还包括了更多耸人听闻的负面内容,涉及更多具体的独立事件而非整体的社会性话题,传播中很少涉及国内政治或国际外交等宏观话题。借用Iyengar5的概念,博客平台上海城市形象的框架建构方式更多采用了突出个人命运的偶发性单一事件方式(episodicframe)。

博客平台频繁与上海同时出现的地点和议题与主流纸媒反而相似度更高。据此推断,博主个人对城市形象的议题建构或许受了主流纸媒的设置。但细加比较可以看出,博客上与上海形象相关的地点更多出现在特定城市甚至尺度更小的地点,而非民族国家等宏观概念(见图9)。在以A类博客为代表的社交媒体平台上,建构上海形象框架时空间体验的地理尺度要比纸媒更微观、具体和个人化,更多通过上海在全球城市地点网络中的位置来对其形象进行定义。

对博客信源网络的分析发现,博主在建构上海城市形象时很少引用其他信源。博客对上海形象建构多基于博主个人的经验观察或个人意见观点。信源构成主要依靠其他的社交媒体账号,内容偏软性的网络杂志或其他专业化的信息来源。信源的个人化以及观点态度在信源网络中的流动成为博客信源网络最主要特征,主流新闻媒体机构(无论纸媒或新闻网站)基本从博客上海形象建构的信源网络中“缺席”(见图10),通过博主个人间意见交流形成的信源网络在博客平台将上海形象总体建构为个人生活的小尺度地点。

三、结论与讨论

全球主流纸媒建构上海“全球技术金融之城”的形象框架与纸媒引用信源网络的全球分布和专业化属性存在清晰的对应关系。