昨天,

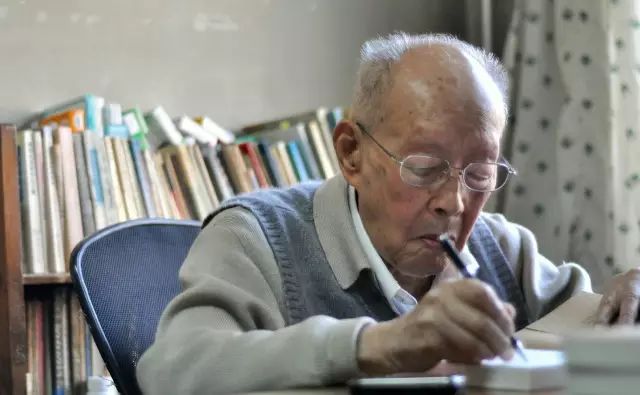

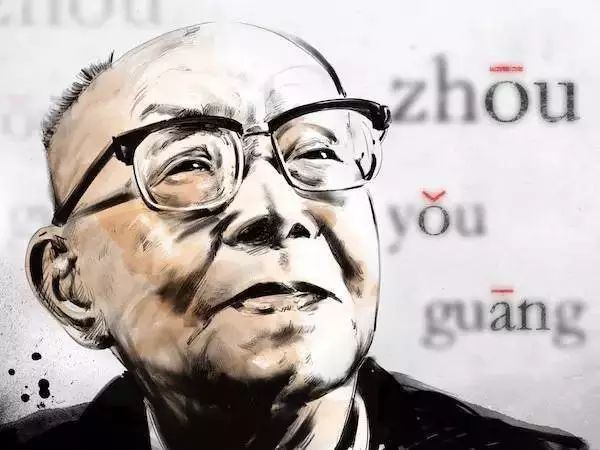

“汉语拼音之父”周有光先生去世。

他刚过完自己的112岁生日。

他真的如妻子对他曾经的祝福一样:

“有光一生,

一生有光。”

本文来源:“益美传媒”(ID: YeeMedia)。蓝橡树获授权转载。

........................................

昨天,又一位大师辞世。

1月14日,“汉语拼音之父”周有光先生去世。

而昨天,他刚过完自己的112岁生日。

他曾是经济学家。

年轻时巧用金融立下抗日大功,

爱因斯坦和他谈笑风生;

后来是语言学家,

半道出家制定拼音方案,

被媒体誉为“汉语拼音之父”;

还是文化家,

和钱伟长一道编写

简明大不列颠百科全书,

沈从文都称他“周百科”。

他就是周有光,

当了一辈子风云人物,

老来依旧激昂文字,

意气不减当年,

活得比谁都“热血”。

知识分子的风骨

算起来,这已经是江苏青果巷的

第三个才子 。

周有光还读书时,

瞿秋白

、

赵元任

这两位青果巷人,

就已经是大有名气的学问家。

▲20年代,赵元任(左一)在清华授课、瞿秋白(左二)已成中共领袖

周有光自小成绩优异,

多少是受到两位同乡的激励。

他在光华大学修读经济学,

后仰慕日本马克思经济学家河上肇,

又奔赴日本拜师。

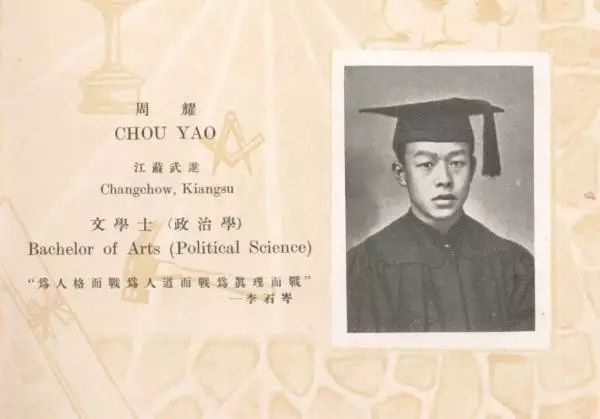

▲周有光原名周耀。光华大学前身为圣约翰大学,二十年代爆发五卅惨案,学校反对学生游行,于是大批师生自立门户,成立光华大学。

人生到此为止,

算得上一帆风顺。

可周有光万万没有料到,

接下来是几乎将他击垮的

“大风大浪”。

▲ 青年周有光(右二)及其家人

在日本,他刚考上河上肇所在的

京都大学,

河上肇就入狱了。

▲河上肇的理念此前已影响了周恩来等进步人士

1933年,中日形势日益紧张,

拜师不成,

他只学了一年日语,

就赶回国参加章乃器抗日小组。

▲周有光在上海参加由章乃器发起的抗日小组

先进青年们愤慨激昂,

还是未能阻止日军全面侵华。

1937年,淞沪会战爆发,

他带上全家人逃难,

搬了30多次家。

一路颠簸,至亲之人

在他面前伤的伤、亡的亡。

战争的惨痛,

让他一度患上了忧郁症。

“打仗最怕后方没有饭吃、没有衣服穿。”

周有光决定,用自己的专长,

为抗战尽一份力。

他在农本局管理西南农业,

巧用金融手段保证农物、棉花生产,

创造了抗战大后方

8年不闹粮荒、棉花荒的记录。

▲抗战胜利了,顾传玠、沈从文、周有光(左起)于上海拍照。三个大人物是什么关系,后文知晓。

这份才干,还为他换来了

到美国发展的机会。

他谋得华尔街一家信托公司的工作,

期间还和爱因斯坦两次畅谈国际大事。

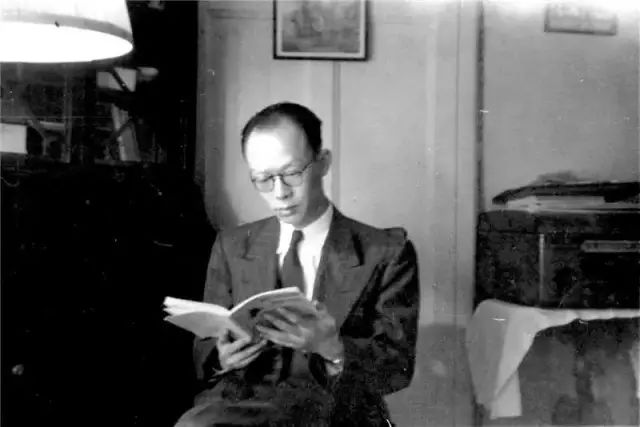

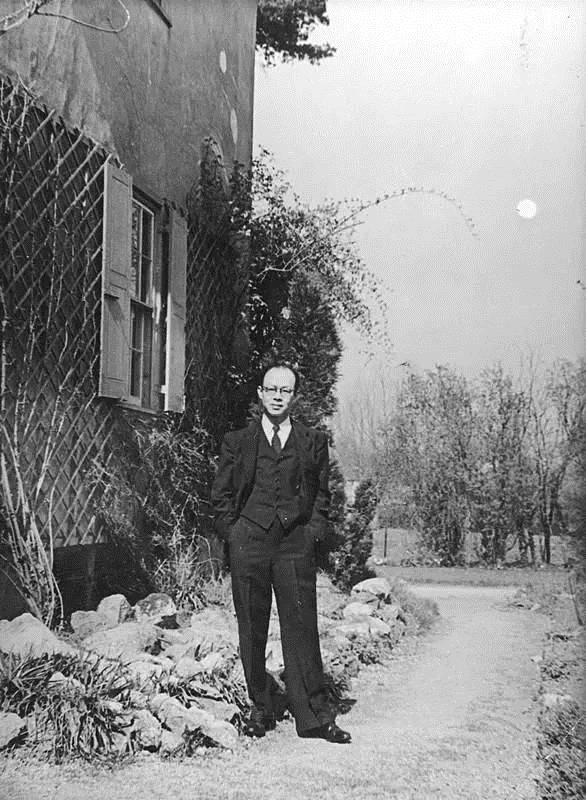

▲周有光在纽约成了响当当的成功人士

▲周有光在纽约成了响当当的成功人士

救国梦圆了,

美国梦也要实现了,

新中国成立之际,

他却放下一切毅然回国。

“现在年轻人可能体会不到,

学经济那么多年,

我觉得当时中国最缺的也是经济建设,

于是立志回国搞经济。”

回国后,周有光在复旦教书,

同时也和同侪出经济杂志,

以图给中国经济指条明路。

谁能料想,经济杂志没火,

他的业余爱好却改变了中国。

新中国刚成立时,

80%的人是文盲。

要普及文化起码得先会读,

可怎么教最基础的发音?

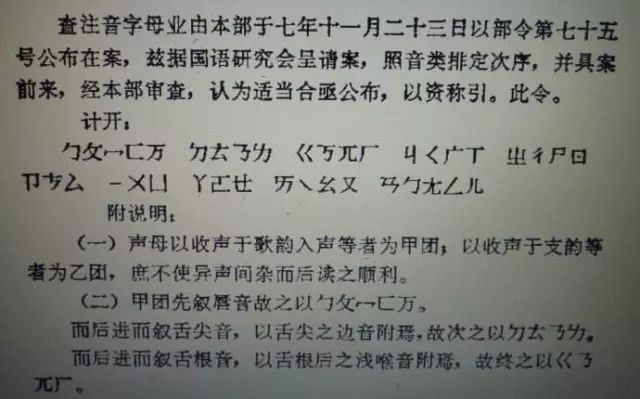

无论是古人采用的反切法,

还是民国采用的注音字母法,

都是需有一定文化基础。

对真正目不识丁的人来说,

用这些方法都行不通。

汉语改革因此提上国家日程。

▲民国的注音字母法(没有基础基本看不懂)

虽然是个经济学家,

周有光对语言学也极为关注,

出于兴趣,他早早就开始研究语言发展史,

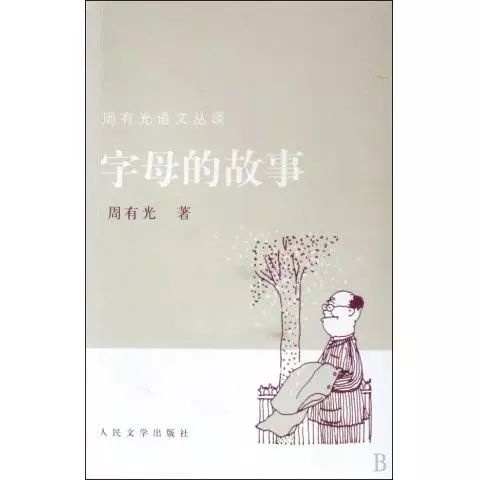

还出版了《字母的故事》。

书一出,

毛泽东特意借来翻阅,

周恩来也特意提出

要这位经济学家参加

全国文字改革会议。

“我搞语言是业余的,搞着玩呢。”

“这里谁不是业余呢?”

考虑到汉语普及的重要性,

周有光一转身,

扎进了语言学里。

以前是兴趣,如今是专业,

他把过去看过的书又重新嚼了一遍。

为证实拼音辅助汉字的可能,

4000封国内外教授的建议信,

他都一一回复。

3年后,在写出相关著作20多本、

论文300多篇的基础上,

他终于完善好了汉语拼音方案。

此时,拼音方案还只是“自娱自乐”,

但周有光的决心却不止于此。

文革期间,他被下放干校,

禁止一切学术研究。

他就带上二三十国版本的伟人语录,

天天和林汉达在高粱地研究学术。

平反后没多久,

他就在国际会议上

推动拼音方案成为国际标准(ISO-7098)。

a o e i u ü……

自此走进了小学教堂。

此时的他,已是73岁。

人得多情人不老

周有光一生颠沛,起起落落,

早年的他瘦瘦小小,

患过肺结核,也得过忧郁症,

算命先生甚至说,

此人活不过35岁。

而他的一生却越过越光亮,

或许只因为在上海

和张允和的一次邂逅。

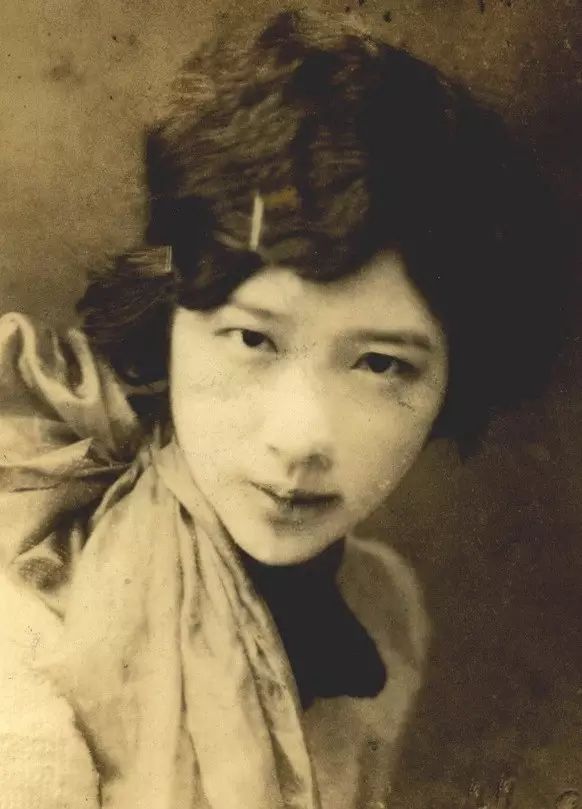

张允和是合肥张家四姐妹中的二姐,

出身书香世家,

知书达理,天生丽质。

连叶圣陶都说,

“谁娶了张家四姐妹的姑娘,

谁就会幸福一辈子。”

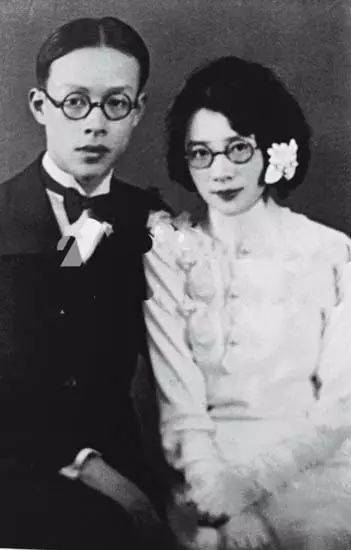

深情一眼,挚爱一生,

周有光很快就对张允和

展开温柔的追求攻势。

最后在“我愿在你一吻中

洗净我的罪恶”的表白中,

两个人紧紧牵起了彼此的手。

张允和外表清丽脱俗,

性格也和周有光截然相反,

活泼率性的她就像一道绚丽的阳光,

彻底照亮了周有光的生命。

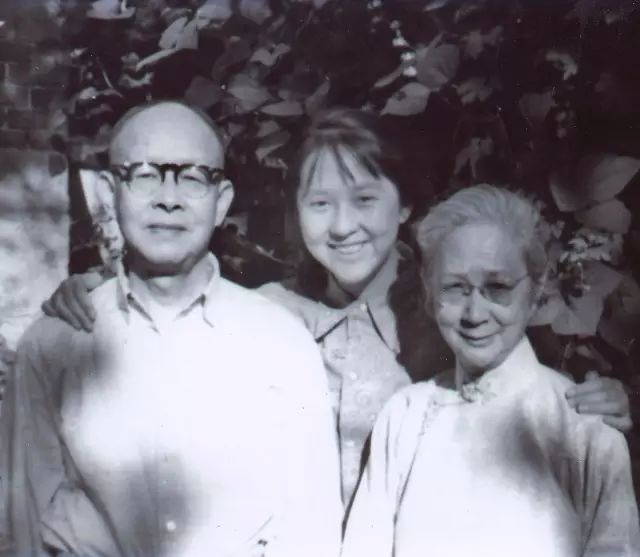

▲张家四姐妹:张充和、张允和、张元和、张兆和(左起)张充和嫁给了傅汉思,张元和嫁给了顾传玠,张兆和嫁给了沈从文。

爱一个人就会考虑

她所有的未来。

谈婚论嫁之时,

门不当户不对的周有光害怕了。

他写信给张允和:

“我很穷,不能给你幸福。”

这个率性的女孩,

用十页书信唤回了他爱的勇气。

“幸福不是你给的,

是我们一起创造的。”

毕业后,两人结婚。

无论世间风雨险阻,

从此相濡以沫。

周有光留学日本,

张允和二话不说,相随而去。

回国抗战,颠沛流离,

张允和一人带着孩子,

从不报忧。

文革时,一群人找周有光批斗,

张允和挺身而出。

那些人恶狠狠瞪着她:

“你什么立场?”

“我就是个家庭主妇,

我有什么立场?”

随后周有光被下放乡下,

张允和坚持给他送药。

文革结束时,

夫妇两人已是古稀之年。

往后的日子,却愈发如神仙眷侣。

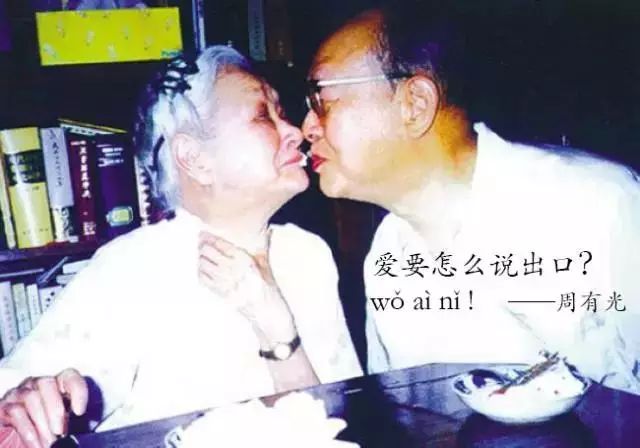

周有光喜欢清茶,

张允和喜欢咖啡,

他们就发明“举杯齐眉”。

每天到了约定时间,

不疾不徐地并坐,

“我们两个上午喝茶、下午喝咖啡,

都要碰碰杯子。

是好玩,

但也是对彼此的尊重。”

平日里聊昆曲、侃大山、谈艺术,

张允和总说:“我快乐极了。”

耄耋之际,周有光写下对联:

“人得多情人不老,

多情到老情更好。”

爱情如涓涓细流,

流淌至生命的深处。

但时间与生死终究无情。

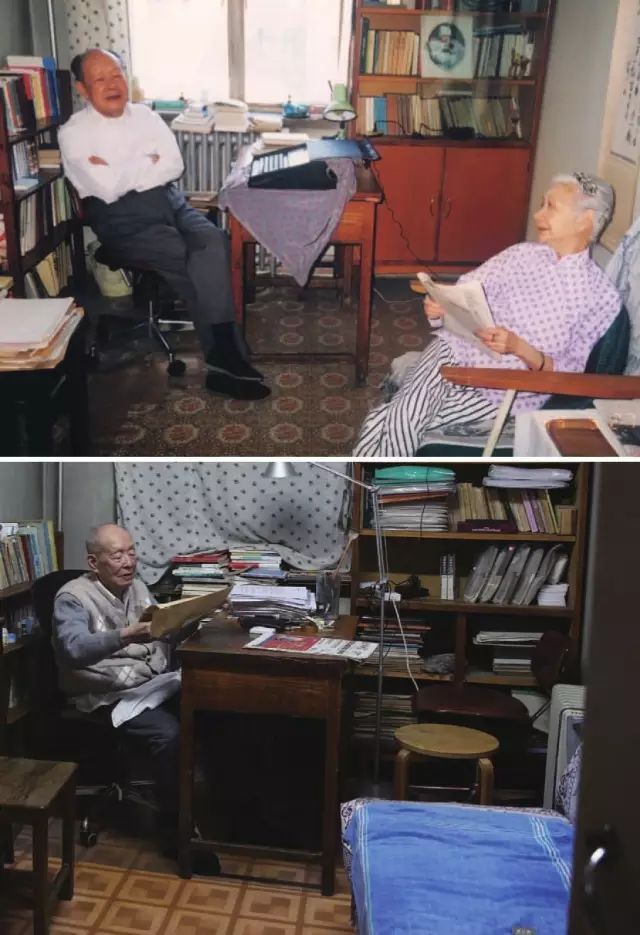

2002年,张允和突然离世,

那天,他默默坐在床前,

望着她宁静的脸,

握着她的手不肯放开。

“到了这年纪,

我什么都看得开,

唯独这件事看不开!”

爱人的离去,

让他的生命也不再完整。

思念,无时无刻不侵占他的心灵

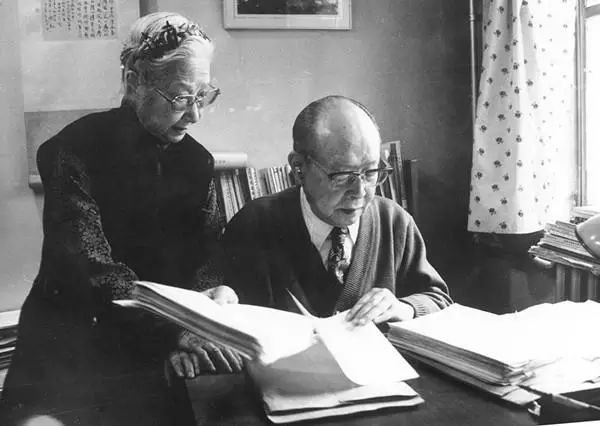

他将爱人的遗作一一整理出版,

作为永生的纪念

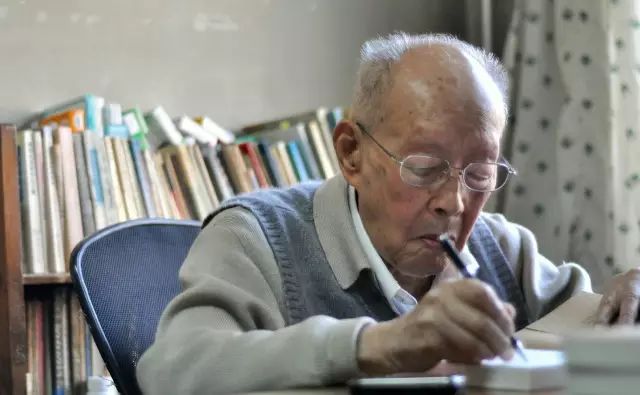

狭窄的小书房,

摆下了爱人留下的照片。

他就这样静静坐在沙发上,

看着,思念着……

过了好长一段时间,

周有光才从悲伤中走出。

或许最深沉的爱,

就是将自己活成爱人的样子。

他重新开朗活泼起来,

笑称自己是被上帝遗忘的人,

要吃好喝好,

活一天、多赚一天。

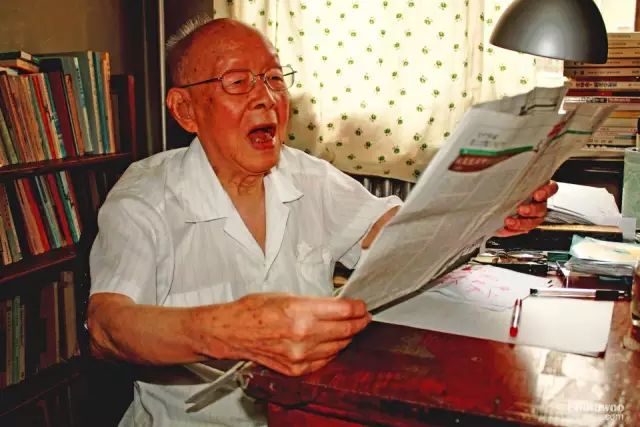

年过百岁,

他又从语言学跨界到文化圈。

研究历史文化,

每天看报不止,

还开通博客、微博,

以知识分子的姿态

审视中国的发展。

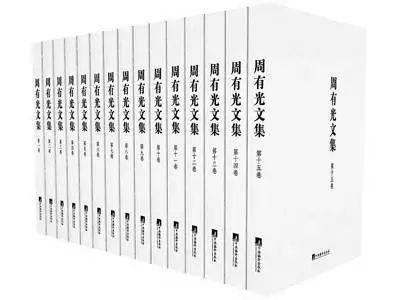

同时还出书立著,

100岁《百岁新稿》、

104岁《朝闻道集》、

105岁《拾贝集》、

108岁《周有光文集》、

110岁《逝年如水——周有光百年口述》。

他真的如妻子对他曾经的祝福一样:

“有光一生,

一生有光。”

........................................

【蓝橡树家长圈】

家长的圈子决定孩子的人生高度!和数万家长一起,学习最新最全教育理念和方法;与数百位牛爸牛妈畅聊教育;线上

线下家长沙龙提前占座。

点击

文末

“阅读原文”,成为蓝橡树VIP会员

↓↓↓