“音乐源于生活而高于生活。

人生的轮回给我带来很多启迪,我把这些东西用最哲理的音乐语言表达出来,这个时候共鸣就产生了。

”

文:《千人》杂志记者 张玉洁

原标题:吕思清:琴声不止,青春常在

注:原文载于《千人》杂志2019年总第73期,转载请注明来源,未注明来源转载视为侵权。

1974年,男孩拾起一把小提琴,笨拙地将琴弓搭上琴弦,第一次开始正儿八经地学习一首曲子。

这是一个从出生开始就一直听着小提琴声音长大的孩子,不久前他刚向父亲提出学琴的要求,想要紧跟两个哥哥的脚步。

年仅四岁半的他并不知道,他这一脚踏出去,就走出了半生。

他叫吕思清,是第一个斩获帕格尼尼国际小提琴大赛金奖的东方人。

上个世纪七八十年代,一个孩子想学小提琴,就意味着他要忍受孤独与枯燥。

吕思清是幸运的,音乐氛围浓厚的家庭环境、个人对小提琴的喜爱都是他坚持的动力。

除此之外,他的坚持与专注还要得益于他有一个严厉的父亲和一个在孩子面前给足丈夫威严的母亲。

“父亲对我要求很严格,他认为你想做一件事情,就要认真对待。

”吕思清的父亲对音乐有所涉猎,所以他会帮儿子做规划,将儿子每天练琴的时间、曲目安排地有条不紊。

对于丈夫教育儿子的方法,吕思清的母亲一向给予理解与支持。

偶尔觉得太过严厉则会私底下与丈夫商讨,不会当着儿子们的面表达不同意见。

时光飞逝,转眼就到了入学的年纪。

在吕思清求学的道路上,父母的身影渐渐淡去,老师以一个全新的姿态登上舞台。

8岁的吕思清被中央音乐学院(以下简称央音)破格录取,对于这个迄今为止第一个也是唯一一个被破格录取的孩子,央音将她所有的爱都给了他。

“央音赋予我的不光是技能上的培养,更多的是一种关爱。

我能从各个方面感受到这种爱,从生活老师、厨师、甚至不是教我的老师,都特别关心我,他们特别希望能够帮助到我,让我很好地完成学业。

这让我感受到了家庭般的温暖。

”

与此同时,这个打破规则的孩子,犹如一颗小小的石子,惊扰了平静近三十年的春水央音,也碰撞出了一朵极其绚烂的浪花。

这朵“浪花”的名字叫王振山,他是吕思清的启蒙老师。

“很多老师对于教授我是有很大压力的。

如果教我的话能不能把我教出来?

我今后能不能出成绩?

老师们会有各种各样的顾虑和压力。

在这种情况下王振山老师挺身而出,很果断地把我收入门下。

”提起王老师,吕思清的感激之情溢于言表,“不同阶段的老师教授给你的东西其实都不一样。

通常启蒙老师给你树立的是一生对于音乐和艺术的追求目标,王老师是我的第一个老师,很多年来对我进行非常细致和系统的教学,帮我打下了最坚实的基础。

”王振山对于吕思清而言,亦师亦父。

在国外留学那几年,每次回国,吕思清必会去拜访王先生,这种习惯一直保留到现在,无论演出多忙都没有例外。

11岁那年,吕思清被耶胡迪·梅纽因选到英国的天才音乐学校——耶胡迪·梅纽因学校学习。

这场短暂的英国之旅极大地丰富了他的艺术观,使他从一个单纯不停练技术的学生转变为一个具有全面素质的音乐家。

“这是一次丰富、全面的学习经历。

无论从人文还是艺术的角度,梅纽因先生和学校的老师都带给我更加丰富的人生体验,我学到了很多除了专业知识之外的东西。

”

如果说梅纽因学校让吕思清有了成为音乐家的概念和素质,那么茱莉亚音乐学院则真正将他历练成了一名演奏家。

历练二字还得从德罗希·迪蕾教授说起。

“我到茱莉亚音乐学院第一天,就被她教室门口的景象给吓着了。

”迪蕾是全世界最为出色的小提琴教育家之一,很多学子慕名而来,却在接触她之后颇有点哭笑不得。

“她叫迪蕾,就是英文的Delay,她很少正点到达教室,学生在教室门口等她是常态。

她到了之后会和助教一起给所有当天上课的学生重新排一个表,因为她一迟到就和我们的日程(别的课)冲突了,学生在门口等主要是想知道自己重新排的时间。

”

迪蕾的教室是学院唯一在门口配置了两个沙发的教室,临近上课,沙发上坐满了人,旁边还站了很多学生。

“那时候我已经获得了国际大赛第一名,觉得自己已经很棒了,结果跟他们聊天发现,他们不是这个国际大赛的获奖者就是那个国际大赛的第一名,全部都是特别厉害的人。

那一下真感觉,哇,真是山外有山,这么多很厉害的人都是要跟迪蕾学习的,我顿时觉得压力很大!

”说到这里,吕思清哈哈笑出声来,这件事也成为他学生时代记忆里最深刻的一幕。

“那时候大家都站在同一个起跑线,可能你还比别人落后,如果想出人头地,必须要比别人付出更多。

这种意志的磨炼、专业的磨练就变得特别重要,我觉得还是挺考验人的。

”此外,这个在中国土生土长19年,已经深受中国文化影响的美国大学新生,也成为美国文化中的“新生”。

“80年代末的时候确实有很多东西都不知道,我经过了一段时间才逐渐适应中美文化上的差异,包括吃饭要提前预约、约会后致电表示感谢、AA制等等。

”

爱、丰富、历练,三所不同文化背景的院校和老师给予吕思清的不同记忆和教导,都在他日后的演奏和处事中呈现出来。

谈及这三所著名音乐学府在教学上的差异,吕思清坦言当时国内的院校更强调基础训练,实践(演出)和音乐学习的全面性(例如音乐史等课程教学)很少,学生自我发挥的空间相对也少;

英国的学校比较看重对学生全面素质的培养;

美国更强调即兴的、感受式的教育方式。

在实践方面国外院校明显呈现出更大优势。

如今来看,东西方教学都更趋全面,差异日渐减少。

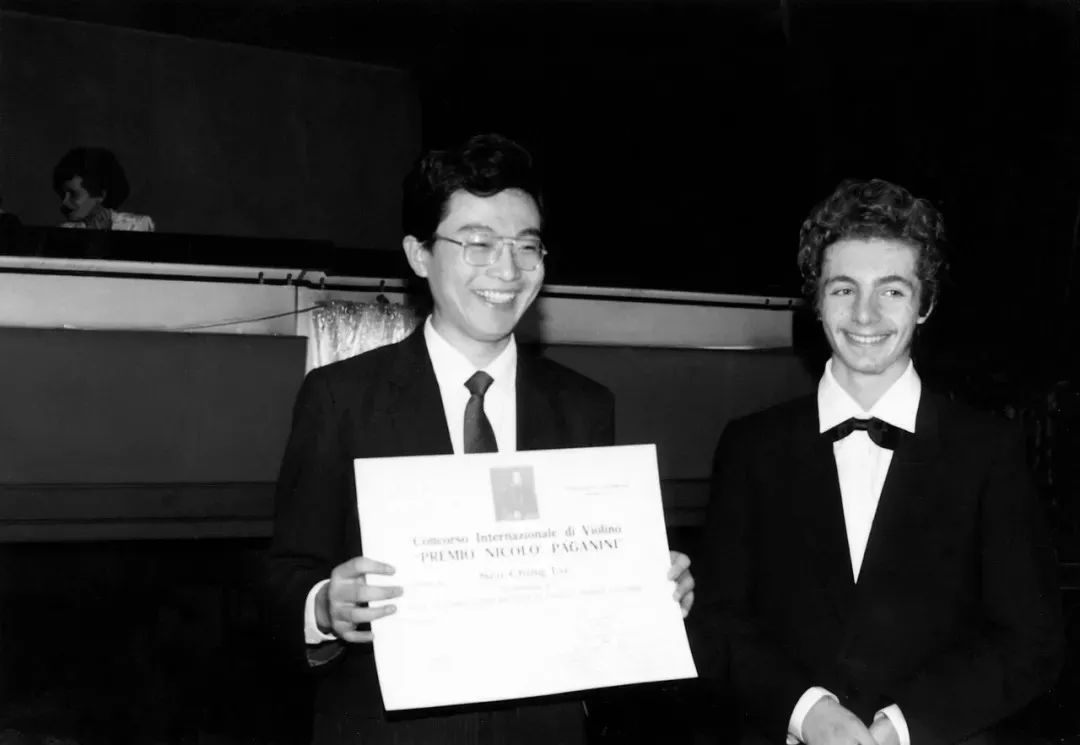

1987年吕思清获得帕格尼尼大赛金奖(受访者供图)

17岁那年发生了人生中的一件大事。

吕思清赴意大利参加第34届帕格尼尼国际小提琴大赛,从上飞机离开北京到获奖,虽说已过33年,提及却仿若昨日。

“获奖之后最大的变化是信心的提升”,国际大赛、权威评委、金奖,铺天盖地的荣誉和嘉奖一股脑砸向这个还未成年的孩子,他却只将这个名次当成一种鼓励。

“我获奖之后回国,在央音的汇报音乐会上拉完琴,好多老师同学都说,怎么你这一个月就完全不一样了?

其实也不见得说我的技术提升了多少,而是我在个舞台上表现得更自信了,自信才能让别人信服。

”

1992年,吕思清在美国阿斯彭国际音乐节连演四场音乐会,从此拉开了他常年巡演的序幕。

巡演的日子忙碌而充实,再回首很多经历都难以忘怀。

“最难忘的要数1997年香港回归,我参加美国纽约及洛杉矶《庆祝香港回归祖国》音乐晚会。

当时《梁祝》的旋律一起来,掌声就从半山腰的观众席滚到台底下,因为观众席是从上到下的,舞台在下面。

那时候第一次感受到音乐的震撼力,很感动。

”

《梁祝》无疑是吕思清演奏得最多的曲子之一,这首曲子如此高频率被奏响有三个原因。

第一,《梁祝》是原作曲家何占豪、陈钢经过调研,选择最受大家欢迎的音乐元素创作而成;

第二,《梁祝》诞生之初献礼新中国成立10周年,独领风骚,声誉鹊起;

第三,《梁祝》之后的很长一段时间内,中国没有出现很多更好的小提琴协奏曲。

何占豪、陈钢曾直言吕思清演奏的《梁祝》“是目前最杰出的”,对此,吕思清笑言两位老师只是很喜欢他的演奏方式。

“演奏家在演奏作品的时候是一种二度创作的过程,每个人有各自的诠释方法,这和自己的人生经历、多年积累的音乐知识、对于演奏的追求等有关。

对于我来说,每个作品我都试图做到极点。

忠实原作、将作曲家的意图表现出来,这是第一步,接下来还要升华作品、超越原作,在作品中体现自己的演出风格。

在这一方面我会很真诚地思考很多。

”

正如《梁祝》被高频率奏响一样,在不同的舞台和观众面前重复演奏相同的曲目,是吕思清必不可少的经历。

演奏家之间有时候会调侃“别到时候一个曲子拉疲了”,“拉不疲”是对演奏家最大的考验,吕思清认为这正是音乐最有意思的地方。

恰恰是因为重复演奏,才可能出现新的感受和表现,因为新的人生经历会影响对音乐的表达。

父亲的去世、儿子的出生都让吕思清在音乐演奏上多了一些思考和表达的层次。

“音乐源于生活而高于生活。

人生的轮回给我带来很多启迪,我把这些东西用最哲理的音乐语言表达出来,这个时候共鸣就产生了。

”

表达离不开琴。

用吕思清的话来说,小提琴是他“身体的一部分”,也是他“最亲密的朋友”,他们之间可以“互相倾诉”。

澳大利亚慈善家李先生和中国慈善家周先生分别将1699年的斯特拉迪瓦里琴和1734年的耶稣•瓜奈利无偿赞助给吕思清使用,为了不“辜负”这些琴,吕思清始终保持着自己较高的艺术水准。

名琴配名师,方能互不辜负。

而名琴向来落入同样爱琴的收藏家之手,因此,演奏家和收藏家之间产生了一种奇妙的缘分。

名琴拥有艺术性和使用性双重属性,有的收藏家认为唯有被使用得当,才能发挥出它最大的艺术价值,所以无偿赞助给著名演奏家使用。

有的收藏家则为了最大程度地减少小提琴的受损风险,选择将其尘封起来。

一来很多几百岁的名琴对湿度、温度比较敏感,二来万一使用时不小心受到磕碰、被磨掉了漆等,将是极大的损失。

演奏家之间有一句行话:

一天不练琴自己知道,两天不练琴同行知道,三天不练琴观众知道。

吕思清用这句话表达了自律的重要性,他认为自律是他成为“乐坛常青树”最大的秘诀。

演奏家每天需要花大量的时间练习、研究音乐,需要在演出前保持很好的体力和专注度,所以必须要自律,才有可能把上天赋予的才华挖掘、发挥出来。

“我奶奶没什么文化,但是她经常对我说‘你享多大福就受多大苦’,意思是你要想获得多少,你就要付出多少。

现在社会上价值观、快餐文化对大家的影响太多,很多年轻人可能认为很多东西不需要经过一个努力的过程就可以得到。

其实各行各业都存在‘一万个小时的定律’,只有经过超过一万个小时的练习,才可能有所成就。

”

吕思清之所以被称为“乐坛常青树”,是因为他这三十多年来几乎演遍了全世界所有的剧场,且受欢迎程度不减。

热爱和敬业支撑着他常年活跃在舞台。

“说白了也是我的工作”,一句话拉近了音乐家与大众的距离,“很多人把音乐家看的比较另类、高级,当然我们工作的形式有它的艺术性在里面,做的时候要格外专注、真诚、热爱。

但是回归到生活当中我们必定还是社会的一员,从本质上来说演奏小提琴是工作的一种形式,和其它工作形式没有区别。

”

2017年12月7日,在浙江卫视播出的一档综艺节目《你好!

生活家》中,吕思清携多年好友演员黄磊出镜,谈到他们几家邻居相处得如家人一样亲厚,“外户而不闭”,让人羡慕又惊奇。

好友在侧,步调统一,实乃人生一大幸事。

“最重要的是要有共同的价值观”,对于生活和事业,吕思清和朋友们有共同的追求和责任感。

“我们确实三观统一,经常说会成为终生的朋友,这很难得。

”

因为学生时代流动地厉害,吕思清很少有儿时的朋友,后来又不在自己儿时的城市——青岛生活,所以很难有小学、中学的“发小”,他的很多朋友是在步入社会之后才结交的。

“在这种情况下真正能找到像我们这样无话不讲的好朋友,确实是非常幸运。

”

2019年是中华人民共和国成立70周年,是《梁祝》首演60周年。

吕思清也迎来了自己的50岁,离他被央音破格录取和首获国际大奖,分别经历了第一个40年和30年。

孔子在《论语·为政》中说过,“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”每个时代都有每个时代的声音,人生每一个阶段,也有每一个阶段的呈现。

在“知天命”的年纪,吕思清多了一丝思索。

“我现在会去思索自己的生活除了音乐之外还有什么东西,思索我能通过音乐给大家带来什么,而不是为了让自己开多少场音乐会。

我希望自己做的每一件事情能有更多的含义和价值。

”推广古典音乐和培养未来的“音乐之星”就是吕思清认为的“含义和价值”。

在很多人心里,古典音乐曲高和寡。

吕思清想普及,是因为他认为音乐是人生当中最美好的东西,“我觉得好的东西一定要跟大家分享,古典音乐是美的,我们首先要追求‘美’,然后才有了‘好’,所以生活就美好。

”

古典音乐走近普通观众并没有想象中容易。

接触是最重要的,而且一定要尽可能地接触到高质量的音乐。

“从未蒙面的人你不会知道跟他合不合得来,吃到好吃的东西你才会还想吃。

”

“我相信古典音乐在中国会发展得越来越好。

我们现在有很好的设施、剧院,有很多的音乐活动。

就拿我最近‘魔弓传奇’全国巡演来说,每到一个地方我都要加演5、6首曲目,我能感觉到大家对古典音乐的热爱,也相信大家确实通过音乐感受到了很多生活中更美好的东西。

”

传承和普及同等重要。

除了一如既往地坚守舞台,吕思清希望未来能在音乐教育方面去做更多的工作。

10月份跟吕思清谈起年龄的时候,他先是惊讶,然后变得坦然。

年轻的时候从来没想过,50岁这么快就来了。我不觉得自己有50岁,我觉得我心理年龄最多35岁。

美国作家塞缪尔·厄尔曼年逾70开始写作,在散文《青春》中这样写道: