直白点说就是,作为一个相貌平凡、家世平平、能力一般的芸芸众生中的一员,你满足吗?

会不会在铺天盖地的“炫富”、“暴富”新闻中难免有些不平衡,时常不忿地设想一下:“要是有下辈子,我要投个好胎,有钱有颜,在金山银山里‘迷失自我’。”

在地上的人们每每仰望着云端的高位者都会艳羡不已,殊不知这光鲜背后也有着万般无奈、不平和身不由己。如果有下一世,这些人还会想再做自己吗?

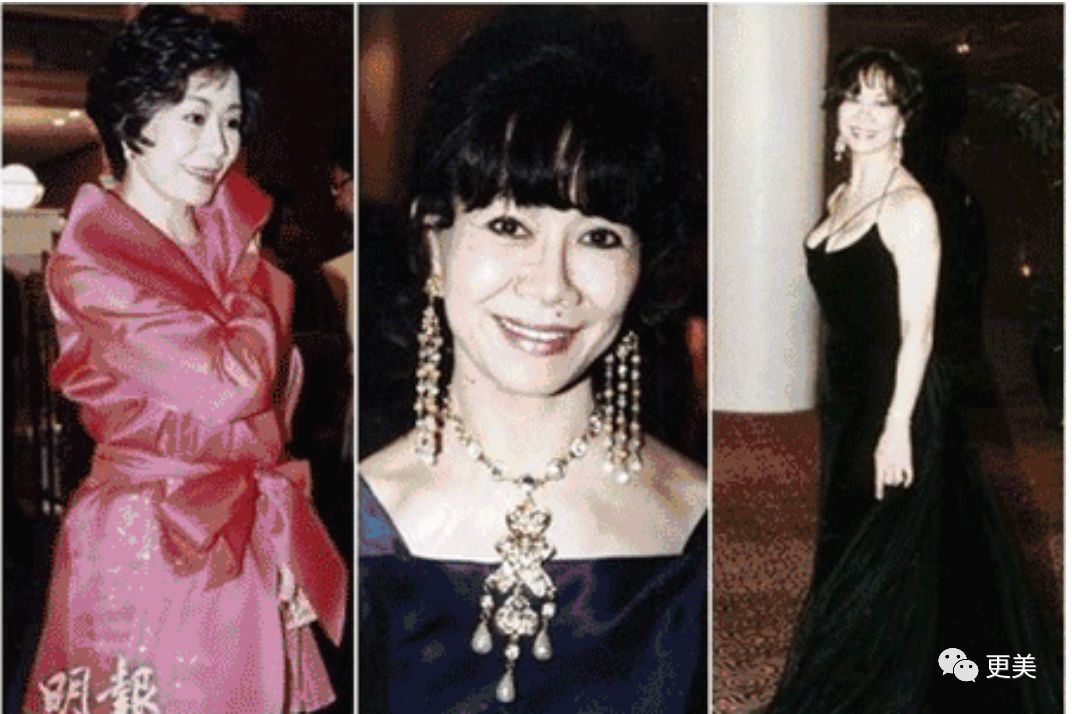

群众们对他们的生活总是好奇、充满了探究欲,会想着如果自己有她们的资本会如何过活。今天所长就带大家来看位名媛典范、才女标杆的奇女子——林燕妮。她的身上既有花花世界的哀靡,又有随心所欲的蓬勃感,她出现的地方总是夸赞声与骂声齐飞,“焦点”用来作为她人生的标签再合适不过。林燕妮1943年出生,是衣食无忧的大小姐。她的父亲是商人,开了一家汽水厂,育有两子两女,对小女儿林燕妮宠爱有加,汽水瓶盖上还印上代表女儿字的“燕子”做奖品,买到瓶盖反面有“燕子”的,就能免费兑换一瓶新汽水。

十几岁的“学生时期”往往是大家最穷的时候,但林燕妮丝毫没为钱苦恼过,她发愁的往往是那天的舞会穿什么,是Chanel、Dior还是Gucci。

在金钱和父母的爱铸成的堡垒中,她被保护的很好,像个小公主一样天真自信,会穿着小蓬蓬裙、芭蕾裙在家里翩翩起舞,大方地向当时去她家做客的金庸一行人展示舞姿。

不过许是富足安逸的生活缺乏了年轻人想要的“激情”,17岁那年,中学毕业的林燕妮选择远赴重洋,到美国加州的伯克利大学读了冷门专业:遗传学。

可回国后,这“冷门专业”却让她在找工作时连连碰壁。阴差阳错下,她面试上了无线的“新闻编辑”,却因工作压力太大辞职了。很明显那种纪实类的新闻撰写并不适合她。于是林燕妮另辟蹊径,在《明报》专栏作者简而清的引荐下开了个专栏,取名“懒洋洋的下午”,和她的人一样,慵懒傲娇,主打“小资”调调。

“懒洋洋的下午”一度成为女性读者们热烈追求的心头好,时常产出“爆文”。主妇们爱看她幽默调侃的解构和对炙热爱情的描写,名媛们爱看她传播自己精致优越的生活,媒体还评林燕妮为“全港最会穿衣的女士”。

她特别擅长写“女性爱而不得的苦”,直戳人心。最著名的非属那篇《一见杨过误终身》,简直具有跨时代的影响力。现在我们提起金庸的《神雕侠侣》往往还会自动联想到这个短句,唏嘘又遗憾。

这么会描写爱情的苦,大概是因为真没其他好烦忧的,“小资”女的“浪漫”渗透到她生活的每一个细节中,包括写作。林燕妮算是十分践行“仪式感”的作家,每次写稿前都先沐浴擦香,放松身体,之后坐在书桌前,摊开一张粉红色的信纸,喷上进口香水,在甜甜的香氛里天马行空。

编辑都说林燕妮的稿子带着一股“昂贵的香味”,金庸还曾评价她是“用香水写作的女人。”

当年的香港文坛中,林燕妮和亦舒算是齐名的“大才女”,但两人的不对付却给吃瓜群众们添了不少茶余饭后的谈资。林燕妮写过《粉红色的枕头》,亦舒说“那我要写《紫颜色的内裤》”。林燕妮上访谈也直接说出亦舒总是看她不顺眼,都不知道她为什么不喜欢自己,反而是她哥倪匡对林很照顾。亦舒还曾用她一贯擅用的“明夸暗贬”评价过林燕妮:“多少专栏女作家都在卖弄自己那小家子气养不活老婆的丈夫多好,也不看看人家林燕妮,情人全是能拿出手的......”。

但这段感情开始和结束的都太过仓促,当时大学毕业后的林燕妮刚21岁,就迅速与李忠琛结了婚,用她自己的话说,“没打算结婚,不知如何就结了。”这场因冲动而结合的婚姻维持不到三年就完结,以一句“合不来”画上句号,林燕妮带着儿子继续生活。不过有意思的是,当时不少媒体都对她与夫弟李小龙的关系有另一层猜测,说李小龙在她离婚后关怀备至,彻夜陪聊,还有传言指出林燕妮一直是李小龙的梦中情人。

林燕妮当时只回应了一句:“我将带着自己美丽的故事,归于尘土。”但故事当然不止有美丽的,戏剧从来都是悲喜交加,遇到每一个人都会展开不同的故事。有的人遇不到,这辈子也就这样了。有的人一旦遇到,就是天翻地覆,林燕妮和黄霑就是这样。黄霑是谁?是与金庸、倪匡、蔡澜一起,被冠以“香港四大才子”之称的男人,他作词作曲的《沧海一声笑》至今仍被无数遍的翻唱。但大才子也是“渣男”重灾地,在感情上他们就讲个“感觉”,往往缺些责任感。

黄霑在妻子临盆八个月时爱上了林燕妮,一发不可收拾,又在与妻子离婚后、与林燕妮同居的十五年中“风流轶事”不断。住着林燕妮的房子、花着她的钱、还“大方”赞扬着对别的女人美色的欣赏。林燕妮曾自嘲:“我爱上的都是穷男人。”而“穷男人”的浪荡终究让她无法忍受,1991年林燕妮以彼此性格不合为由宣布分手,十几年的纠缠最终在她年近半百时收场。此后的几年,黄霑热衷在公众面前上演为爱悔恨、自残的戏码,林燕妮被打上了“虚荣、狠毒”的烙印。不过大众对林燕妮的“恶感”也并不只是黄霑一己之力所致,还在于她的“过于外露”。

社会对四五十岁的女人条条框框总是很多,“得体、端庄、低调”哪一个都要做到。而林燕妮当时的一切好像就是为了对抗这些而存在的。